- •Часть I. Общая микробиология 17

- •Глава 1. Введение в микробиологию

- •Глава 2. Морфология и классификация

- •Глава 3. Физиология микробов 50

- •Глава 4. Экология микробов — микроэкология...82

- •Глава 5. Генетика микробов (м.Н. Бойченко).. 104

- •Глава 6. Биотехнология.

- •Глава 7. Противомикробные препараты

- •Глава 8. Учение об инфекции (а.Ю. Миронов, ю.В. Несвижский, д. Н. Нечаев) 136

- •Часть II. Общая иммунология 183

- •Глава 9. Учение об иммунитете и факторы неспецифической резистентности

- •Глава 10. Антигены и иммунная система

- •Глава 11. Основные формы иммунного реагирования

- •Глава 12. Особенности иммунитета

- •Глава 13. Иммунодиагностические реакции и их применение

- •Глава 14. Иммунопрофилактика

- •Часть III. Частная микробиология.. 310

- •Глава 15 Микробиологическая и иммунологи ческая диагностика (а.Ю Миронов) 310

- •Глава 16. Частная бактериология 327

- •Глава 17. Частная вирусология 520

- •Глава 18. Частная микология 616

- •Глава 19. Частная протозоология

- •Глава 20. Клиническая микробиология

- •Часть I.

- •Глава 1. Введение в микробиологию и иммунологию

- •1.2. Представители мира микробов

- •1.3. Распространенность микробов

- •1.4. Роль микробов в патологии человека

- •1.5. Микробиология — наука о микробах

- •1.6. Иммунология — сущность и задачи

- •1.7. Связь микробиологии с иммунологией

- •1.8. История развития микробиологии и иммунологии

- •1.8.1. Эвристический период

- •1.8.2. Морфологический период

- •1.8.3. Физиологический период

- •1.8.4. Иммунологический период

- •1.8.5. Молекулярно-генетический период

- •1.9. Вклад отечественных ученых в развитие микробиологии и иммунологии

- •1.10. Зачем нужны знания микробиологии и иммунологии врачу

- •Глава 2. Морфология и классификация микробов

- •2.1. Систематика и номенклатура микробов

- •2.2. Классификация и морфология бактерий

- •2.2.1. Формы бактерий

- •2.2.2. Структура бактериальной клетки

- •2.3. Строение и классификация грибов

- •2.4. Строение и классификация простейших

- •2.5. Строение и классификация вирусов

- •Глава 3. Физиология микробов

- •3.1.2. Ферменты бактерий

- •3.1.4 Конструктивный метаболизм

- •3.1.5. Энергетический метаболизм

- •3.1.6. Отношение бактерий к кислороду

- •3.1.8. Условия культивирования бактерий

- •3.2. Особенности физиологии грибов и простейших

- •3.3. Физиология вирусов

- •3.3.1. Репродукция вирусов

- •3.3.3. Интегративный тип взаимодействия вирусов с клеткой (вирогения)

- •3.4. Культивирование вирусов

- •3.5. Бактериофаги (вирусы бактерий)

- •Глава 4. Экология микробов - микроэкология

- •4.1. Распространение микробов в окружающей среде

- •4.1.1. Микрофлора почвы

- •4.1.2. Микрофлора воды

- •4.1.3. Микрофлора воздуха

- •4.1.5. Микрофлора растительного лекарственного сырья, фитопатогенные микробы

- •4.1.6. Микрофлора производственных, бытовых и медицинских объектов

- •4.2. Микрофлора организма человека

- •4.2.1. Значение микрофлоры организма человека

- •4.2.2. Дисбактериоз

- •4.3. Влияние факторов окружающей среды на микробы

- •4.3.1. Влияние физических факторов

- •4.3.2. Влияние химических веществ

- •4.4 Уничтожение микробов в окружающей среде

- •4.4.1. Стерилизация

- •4.4.2. Дезинфекция

- •4.4.3. Асептика и антисептика

- •4.5. Санитарная микробиология

- •4.5.1. Микробиологический контроль почвы, воды, предметов обихода

- •4.5.2. Микробиологический контроль воздуха

- •4.5.3. Микробиологический контроль продуктов питания

- •4.5.4. Микробиологический контроль лекарственных средств

- •Глава 5. Генетика микробов

- •5.1. Строение генома бактерий

- •5.1.2. Плазмиды бактерий

- •5.1.3. Подвижные генетические элементы

- •5.2. Мутации у бактерий

- •5.3. Рекомбинация у бактерий

- •5.3.1. Гомологичная рекомбинация

- •5.3.2. Сайт-специфическая рекомбинация

- •5.4. Передача генетической информации у бактерий

- •5.4.2. Трансдукция

- •5.4.3. Трансформация

- •5.5. Особенности генетики вирусов

- •5.6.1. Рестрикционный анализ

- •5.6.2. Метод молекулярной гибридизации

- •5.6.3. Полимеразная цепная реакция

- •Глава 6. Биотехнология. Генетическая инженерия

- •6Л. Сущность биотехнологии. Цели и задачи

- •6.2. Краткая история развития биотехнологии

- •6.3. Микроорганизмы и процессы, применяемые в биотехнологии

- •6.4. Генетическая инженерия и область ее применения в биотехнологии

- •Глава 7. Противомикробные препараты

- •7.1. Химиотерапевтические препараты

- •7.1.1. Антибиотики

- •7.1.1.1. Источники и способы получения антибиотиков

- •7.2. Механизмы действия противомикроб-ных химиопрепаратов

- •7.3. Осложнения при антимикробной химиотерапии

- •7.4. Лекарственная устойчивость бактерий

- •7.5. Основы рациональной антибиотикотерапии

- •7.6. Противовирусные средства

- •7.7. Антисептические и дезинфицирующие вещества

- •Глава 8. Учение об инфекции

- •8.1. Инфекционный процесс и инфекционная болезнь

- •8.1.2. Стадии и уровни инфекционного процесса

- •8.1.3. Понятие об инфекционной болезни

- •8.2. Свойства микробов — возбудителей инфекционного процесса

- •8.3. Свойства патогенных микробов

- •8.3.1. Факторы патогенности микробов

- •8.3.2. Токсины бактерий

- •8.3.3. Генетическая регуляция факторов патогенности

- •8.4. Влияние факторов окружающей среды на реактивность организма

- •8.4.2. Влияние биологических и социальных факторов окружающей среды на реактивность макроорганизма

- •8.5. Характерные особенности инфекционных болезней

- •8.6. Формы инфекционного процесса

- •8.7. Особенности формирования патоген-ности у вирусов. Формы взаимодействия вирусов с клеткой. Особенности вирусных инфекций

- •8.8. Понятие об эпидемическом процессе

- •8.8.1. Эколого-эпидемиологическая классификация инфекционных болезней

- •ЧаСть II.

- •Глава 9. Учение об иммунитете и факторы неспецифической резистентности

- •9.1. Введение в иммунологию

- •9.1.1. Сущность и роль иммунитета

- •9.1.2. Иммунология как общебиологическая и общемедицинская наука

- •9.1.3. История развития иммунологии

- •9.1.4. Достижения иммунологии в медицине

- •9.1.5. Основные принципы и механизмы функционирования иммунной системы

- •9.1.6. Виды иммунитета

- •9.2. Факторы неспецифической резистентности организма

- •9.2.1. Кожа и слизистые оболочки

- •9.2.2. Физико-химическая защита

- •9.2.3. Иммунобиологическая защита

- •9.2.3.1. Фагоцитоз

- •9.2.3.2. Тромбоциты

- •9.2.3.3. Комплемент

- •9.2.3.4. Лизоцим

- •9.2.3.5. Интерферон

- •9.2.3.6. Защитные белки сыворотки крови

- •Глава 10. Антигены и иммунная система человека

- •10.1.1. Общие представления

- •10.1.2. Свойства антигенов

- •10.1.2.1. Антигенность

- •10.1.2.2. Иммуногенность

- •10.1.2.3. Специфичность

- •10.1.4. Антигены организма человека

- •10.1.4.1. Антигены групп крови человека

- •10.1.4.2. Антигены гистосовместимости

- •10.1.4.3. Опухольассоциированные антигены

- •10.1.4.4. Cd-антигены

- •10.1.5. Антигены микробов

- •10.1.5.1. Антигены бактерий

- •10.1.5.2. Антигены вирусов

- •10.2. Иммунная система человека

- •10.2.1. Структурно-функциональные элементы иммунной системы

- •10.2.1.1. Центральные органы иммунной системы

- •10.2.1.2. Периферические органы иммунной системы

- •10.2.1.3. Клеточные популяции иммунной системы

- •10.2.1.3.1. Лимфоциты

- •10.2.1.3.1.1. В-лимфоциты

- •10.2.1.3.1.2. Т-лимфоциты

- •10.2.1.3.1.2.1. Т-хелперы

- •10.2.1.3.1.2.2. Т-киллеры

- •10.2.1.3.1.2.3. Естественные киллеры

- •10.2.1.3.2. Другие клетки иммунной системы

- •10.2.2. Организация функционирования иммунной ситемы

- •10.2.2.1. Взаимодействие клеток иммунной системы

- •10.2.2.2. Активация иммунной системы

- •10.2.2.3. Супрессия иммунного ответа

- •10.2.2.4. Онтогенез клональной структуры иммунной системы

- •Глава 11. Основные формы иммунного реагирования

- •11.1. Антитела и антителообразование

- •11.1.1. Природа антител

- •11.1.2. Молекулярное строение антител

- •11.1.3. Структурно-функциональные особенности иммуноглобулинов различных классов

- •11.1.5. Механизм взаимодействия антитела с антигеном

- •11.1.6. Свойства антител

- •11.1.7. Генетика иммуноглобулинов

- •11.1.8. Динамика антителопродукции

- •11.1.9. Теории разнообразия антител

- •11.2. Иммунный фагоцитоз

- •11.3. Опосредованный клетками киллинг

- •11.3.1. Антителозависимая клеточно-опосредованная цитотоксичность

- •11.3.2. Антителонезависимая клеточно-опосредованная цитотоксичность

- •11.4. Реакции гиперчувствительности

- •11.5. Иммунологическая память

- •11.6. Иммунологическая толерантность

- •Глава 12. Особенности иммунитета

- •12.1. Особенности местного иммунитета

- •12.2. Особенности иммунитета при различных состояниях

- •12.3. Иммунный статус и его оценка

- •12.4. Патология иммунной системы

- •12.5. Иммунокоррекция

- •Глава 13. Иммунодиагностические реакции и их применение

- •13.1. Реакции антиген—антитело

- •13.2. Реакции агглютинации

- •13.3. Реакции преципитации

- •13.4. Реакции с участием комплемента

- •13.5. Реакция нейтрализации

- •13.6. Реакции с использованием меченых антител или антигенов

- •13.6.2. Иммуноферментный метод, или анализ (ифа)

- •Глава 14. Иммунопрофилактика и иммунотерапия

- •14.1. Сущность и место иммунопрофилактики и иммунотерапии в медицинской практике

- •14.2. Иммунобиологические препараты

- •Часть III

- •Глава 15. Микробиологическая и иммунологическая диагностика

- •15.1. Организация микробиологической и иммунологической лабораторий

- •15.2. Оснащение микробиологической и иммунологической лабораторий

- •15.3. Правила работы

- •15.4. Принципы микробиологической диагностики инфекционных болезней

- •15.5. Методы микробиологической диагностики бактериальных инфекций

- •15.6. Методы микробиологической диагностики вирусных инфекций

- •15.7. Особенности микробиологической диагностики микозов

- •15.9. Принципы иммунологической диагностики болезней человека

- •Глава 16. Частная бактериология

- •16Л. Кокки

- •16.2. Палочки грамотрицательные факультативно-анаэробные

- •16.3.6.5. Ацинетобактер (род Acinetobacter)

- •16.4. Палочки грамотрицательные анаэробные

- •16.5. Палочки спорообразующие грамположительные

- •16.6. Палочки грамположительные правильной формы

- •16.7. Палочки грамположительные неправильной формы, ветвящиеся бактерии

- •16.8. Спирохеты и другие спиральные, изогнутые бактерии

- •16.12. Микоплазмы

- •16.13. Общая характеристика бактериальных зоонозных инфекций

- •Глава 17. Частная вирусология

- •17.3. Медленные вирусные инфекции и прионные болезни

- •17.5. Возбудители вирусных острых кишечных инфекций

- •17.6. Возбудители парентеральных вирусных гепатитов в, d, с, g

- •17.7. Онкогенные вирусы

- •Глава 18. Частная микология

- •18Л. Возбудители поверхностных микозов

- •18.2. Возбудители эпидермофитии

- •18.3. Возбудители подкожных, или субкутанных, микозов

- •18.4. Возбудители системных, или глубоких, микозов

- •18.5. Возбудители оппортунистических микозов

- •18.6. Возбудители микотоксикозов

- •18.7. Неклассифицированные патогенные грибы

- •Глава 19. Частная протозоология

- •19.1. Саркодовые (амебы)

- •19.2. Жгутиконосцы

- •19.3. Споровики

- •19.4. Ресничные

- •19.5. Микроспоридии (тип Microspora)

- •19.6. Бластоцисты (род Blastocystis)

- •Глава 20. Клиническая микробиология

- •20.1. Понятие о внутрибольничной инфекции

- •20.2. Понятие о клинической микробиологии

- •20.3. Этиология вби

- •20.4. Эпидемиология вби

- •20.7. Микробиологическая диагностика вби

- •20.8. Лечение

- •20.9. Профилактика

- •20.10. Диагностика бактериемии и сепсиса

- •20.11. Диагностика инфекций мочевыводящих путей

- •20.12. Диагностика инфекций нижних дыхательных путей

- •20.13. Диагностика инфекций верхних дыхательных путей

- •20.14. Диагностика менингитов

- •20.15. Диагностика воспалительных заболеваний женских половых органов

- •20.16. Диагностика острых кишечных инфекций и пищевых отравлений

- •20.17. Диагностика раневой инфекции

- •20.18. Диагностика воспалений глаз и ушей

- •20.19. Микрофлора полости рта и ее роль в патологии человека

- •20.19.1. Роль микроорганизмов при заболеваниях челюстно-лицевой области

10.2. Иммунная система человека

Для осуществления специфической функции надзора за генетическим постоянством внутренней среды, сохранения биологической и видовой индивидуальности в организме человека существует иммунная система. Эта система достаточно древняя, ее зачатки обнаружены еще у круглоротых.

Принцип действия иммунной системы основан на распознавании «свой-чужой», а также постоянной рециркуляции, воспроизведете и взаимодействии ее клеточных элементов.

10.2.1. Структурно-функциональные элементы иммунной системы

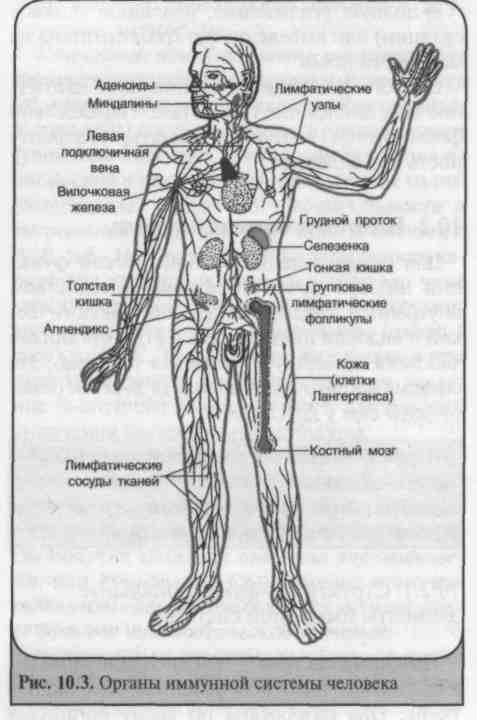

Иммунная система — это специализированная, анатомически обособленная лимфоидная ткань. Она разбросана по всему организму в виде различных лимфоидных образований и отдельных клеток. Суммарная масса этой ткани составляет 1—2 % от массы тела. В анатомическом плане иммунная система подразделена на центральные и периферические органы. К центральным органам иммунитета относятся костный мозг и тимус (вилочковая железа), к периферическим — лимфатические узлы, скопления лимфоидной ткани (групповые фолликулы, миндалины), а также селезенку, печень, кровь и лимфу.

С функциональной точки зрения можно выделить следующие органы иммунной системы:

воспроизводства и селекции клеток иммунной системы (костный мозг, тимус);

контроля внешней среды или экзогенной интервенции (лимфоидные системы кожи и слизистых);

контроля генетического постоянства внутренней среды (селезенка, лимфатические узлы, печень, кровь, лимфа).

Основными функциональными клетками являются лимфоциты. Их число в организме достигает 10^12. Кроме лимфоцитов, к числу функциональных клеток в составе лимфоидной ткани относят мононуклеарные и гранулярные лейкоциты, тучные и дендритные клетки. Часть клеток сосредоточена в отдельных органах иммунной системы, другие — свободно перемещаются по всему организму. Схематическое строение иммунной системы приведено на рис. 10.3.

10.2.1.1. Центральные органы иммунной системы

Центральными органами иммунной системы являются костный мозг и вилочковая железа (тимус). Это органы воспроизведения и селекции клеток иммунной системы. Здесь происходит лимфопоэз — рождение, размножение (пролиферация) и дифференцировка лимфоцитов до стадии предшественников или зрелых неиммунных (наивных) клеток, а также их

«обучение». Внутри тела человека эти органы имеют как бы центральное расположение.

У птиц к центральным органам иммунной системы относят сумку Фабрициуса (bursa Fabricii), локализованную в области клоаки. В этом органе происходит созревание и размножение популяции лимфоцитов — продуцентов антител, вследствие чего они получили название В-лимфоциты (см. разд. 10.2.1.3.1.1). У млекопитающих этого анатомического образования нет, и его функции в полной мере выполняет костный мозг. Однако традиционное название «В-лимфоциты» сохранилось.

Костный мозг локализуется в губчатом веществе костей (эпифизы трубчатых костей, грудина, ребра и др.). В костном мозге находятся полипотен-тные стволовые клетки, которые являются родоначальницами всех форменных элементов крови и, соответственно, иммунокомпетентных клеток. В строме костного мозга происходит дифференцировка и размножение популяции В-лимфоци-тов, которые затем разносятся по всему организму кровотоком. Здесь же образуются предшественники лимфоцитов, которые впоследствии мигрируют в тимус, — это популяция Т-лимфоцитов. Фагоциты и некоторые дендритные клетки также образуются в костном мозге. В нем можно обнаружить и плазматические клетки. Они образуются на периферии в результате терминальной диффе-ренцировки В-лимфоцитов, а затем мигрируют назад, в костный мозг.

Вилочковая железа, или тимус, или зобная железа, располагается в верхней части загрудин-ного пространства. Этот орган отличает особая динамика морфогенеза. Тимус появляется в период внутриутробного развития. К моменту рождения человека его масса составляет 10—15 г, окончательно он созревает к пятилетнему возрасту, а максимального размера достигает к 10— 12 годам жизни (масса 30—40 г). После периода полового созревания начинается инволюция органа — происходит замещение лимфоидной ткани жировой и соединительной.

Тимус имеет дольчатое строение. В его структуре различают мозговой и корковый слои. В строме коркового слоя находится большое количество эпителиальных клеток коры, названных «клетки-няньки», которые своими отростками образуют мелкоячеистую сеть, где располагаются «созревающие» лим-

фоциты. В пограничном, корково-мозговом слое располагаются дендритные клетки тимуса, а в мозговом — эпителиальные клетки мозгового слоя.

Предшественники Т-лимфоцитов, которые образовались из стволовой клетки в костном мозге, поступают в корковый слой тимуса. Здесь под влиянием тимических факторов они активно размножаются и дифференцируются (превращаются) в зрелые Т-лимфоциты, а также «учатся» распознавать чужеродные антигенные детерминанты.

Процесс «обучения» состоит из двух этапов, разделенных по месту и времени, и включает «положительную» и «отрицательную» селекцию. Критерием «обученности» является качество Т-клеточной антигенной рецепции (специфичность и аффинность) и жизнеспособность клетки.

«Положительная» селекция происходит в корковом слое при помощи эпителиальных клеток. Суть ее заключается в «поддержке» клонов Т-лимфоцитов, рецепторы которых эффективно связались с экспрессированны-ми на эпителиальных клетках собственными молекулами МНС, независимо от структуры инкорпорированных собственных олигопеп-тидов. Активировавшиеся в результате контакта клетки получают от эпителиоцитов коры сигнал на выживание и размножение (ростовые факторы тимуса), а нежизнеспособные или ареактивные клетки погибают.

«Отрицательную» селекцию осуществляют дендритные клетки в пограничной, корково-мозговой зоне тимуса. Ее основная цель — «выбраковка» аутореактивных клонов Т-лимфоцитов. Клетки, позитивно реагирующие на комплекс МНС-аутологичный пептид, подвергаются уничтожению путем индукции у них апоптоза.

Итоги селекционной работы в тимусе весьма драматичны: более 99 % Т-лимфоцитов не выдерживают испытаний и погибают. Лишь менее 1 % клеток превращается в зрелые неиммунные формы, способные распознать в комплексе с аутологичными МНС только чужеродные биополимеры. Ежесуточно около 106 зрелых «обученных» Т-лимфоцитов поки-

дают тимус с крово- и лимфотоком и мигрируют в различные органы и ткани.

Созревание и «обучение» Т-лимфоцитов в тимусе имеют важное значение для формирования иммунитета. Отмечено, что эссенциаль-ное отсутствие или недоразвитие тимуса ведет к резкому снижению эффективности иммунной защиты макроорганизма. Такое явление наблюдается при врожденном дефекте развития вилочковой железы — аплазии или гипоплазии органа (см. разд. 12.4), ее хирургическом удалении или радиационном поражении в детском или юношеском возрасте. Между тем тимэк-томия у взрослых практически не приводит к серьезным дефектам в иммунитете.