- •Содержание

- •Лекция 1: Предмет, задачи и методы нейропсихологии

- •Предмет и задачи нейропсихологии

- •Основные направления нейропсихологии

- •Значение нейропсихологических исследований для общей психологии

- •Локализация впф в головном мозге человека и эволюция взглядов на данную проблему.

- •Теориясистемнойдинамическойлокализации впф

- •Пересмотр понятия «функция»

- •1 Особенность фс.

- •Пересмотр понятия «локализация»

- •Принципы локализации впф в головном мозге.

- •Литература:

- •Головной мозг как уровневое анатомо-функциональное образование.

- •Концепция структурно-системной организации мозга как субстрата психической деятельности о. С. Адрианова (1983 и др.).

- •Динамически изменяющиеся индивидуальные особенности строения и функционирования мозга

- •Принцип иерархической соподчиненности различных систем мозга

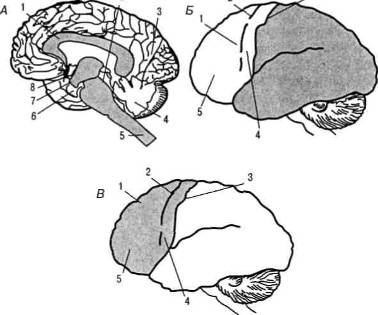

- •Общая структурно-функциональная модель работы мозга как субстрата психической деятельности.

- •2 Вопрос. Анатомические, физиологические данные и материалы наблюдения за больными, свидетельствующие о межполушарной ассиметрии.

- •2.2. Физиологические исследования межполушарной ассиметрии.

- •3 Вопрос. Этапы развития теории межполушарной асимметрии мозга.

- •Основные современные положения межполушарной асимметрии мозга.

- •3).Каждая конкретная форма межполушарной асимметрии характеризуется определенной степенью, мерой.

- •5 Вопрос. Два основных направления в изучении проблемы межполушарной асимметрии мозга современной нейропсихологии.

- •6.Изучение процессов межполушарного взаимодействия как основы осуществления разных, прежде всего высших психических функций.

- •7 Вопрос. Закономерности формирования парной работы полушарий в онтогенезе.

- •Электроэнцефалография

- •Положение о социальной, общественно-исторической детерминации высших психических функций а. Р. Лурия развивал и теоретически, и экспериментально.

- •1) Анализ закономерностей их формирования в онтогенезе;

- •2) Анализ закономерностей их нарушения при различных формах патологии мозга.

- •Общие принципы работы анализаторных систем.

- •1.2. Два типа расстройств работы анализаторных

- •Зрительный анализатор.

- •Гностические зрительные

- •3.3. Особой формой зрительных агностических расстройств является буквенная агнозия.

- •Эфферентные механизмы произвольных движений.

- •Пирамидная система.

- •Нарушения произвольных движений и действий.

- •Значение речевой системы в регуляции впф

- •Структурно-функциональная организация произвольной регуляции впф.

Электроэнцефалография

Электроэнцефалография — метод регистрации и анализа электроэнцефалограммы (ЭЭГ), т.е. суммарной биоэлектрической активности, отводимой как со скальпа, так и из глубоких структур мозга. Последнее у человека возможно лишь в клинических условиях.

В 1929 г. австрийский психиатр Х. Бергер обнаружил, что с поверхности черепа можно регистрировать "мозговые волны". Он установил, что электрические характеристики этих сигналов зависят от состояния испытуемого. Наиболее заметными были синхронные волны относительно большой амплитуды с характерной частотой около 10 циклов в секунду. Бергер назвал их альфа-волнами и противопоставил их высокочастотным "бета-волнам", которые проявляются тогда, когда человек переходит в более активное состояние. Открытие Бергера привело к созданию электроэнцефалографического метода изучения мозга, состоящего в регистрации, анализе и интерпретации биотоков мозга животных и человека.

Одна из самых поразительных особенностей ЭЭГ — ее спонтанный, автономный характер. Регулярная электрическая активность мозга может быть зафиксирована уже у плода (т.е. до рождения организма) и прекращается только с наступлением смерти. Даже при глубокой коме и наркозе наблюдается особая характерная картина мозговых волн.

Сегодня ЭЭГ является наиболее перспективным, но пока еще наименее расшифрованным источником данных для психофизиолога.

Условия регистрации и способы анализа ЭЭГ. В стационарный комплекс для регистрации ЭЭГ и ряда других физиологических показателей входит звукоизолирующая экранированная камера, оборудованное место для испытуемого, моногоканальные усилители, регистрирующая аппаратура (чернилопишущий энцефалограф, многоканальный магнитофон). Обычно используется от 8 до 16 каналов регистрации ЭЭГ от различных участков поверхности черепа одновременно.

Анализ ЭЭГ осуществляется как визуально, так и с помощью ЭВМ. В последнем случае необходимо специальное программное обеспечение.

По частоте в ЭЭГ различают следующие типы ритмических составляющих:

дельта-ритм (0,5-4 Гц);

тэта-ритм (5-7 Гц);

альфа-ритм (8-13 Гц) — основной ритм ЭЭГ, преобладающий в состоянии покоя;

мю-ритм — по частотно-амплитудным характеристикам сходен с альфа-ритмом, но преобладает в передних отделах коры больших полушарий;

бета-ритм (15-35 Гц);

гамма-ритм (выше 35 Гц).

Следует подчеркнуть, что подобное разбиение на группы более или менее произвольно, оно не соответствует никаким физиологическим категориям. Зарегистрированы и более медленные частоты электрических потенциалов головного мозга вплоть до периодов порядка нескольких часов и суток. Запись по этим частотам выполняется с помощью ЭВМ. Основные ритмы и параметры энцефалограммы.

1. Альфа-волна - одиночное двухфазовое колебание разности потенциалов длительностью 75-125 мс., по форме приближается к синусоидальной. 2. Альфа-ритм - ритмическое колебание потенциалов с частотой 8-13 Гц, выражен чаще в задних отделах мозга при закрытых глазах в состоянии относительного покоя, средняя амплитуда 30-40 мкВ, обычно модулирован в веретена. 3. Бета-волна - одиночное двухфазовое колебание потенциалов длительностью менее 75 мс. и амплитудой 10-15 мкВ (не более 30). 4. Бета-ритм - ритмическое колебание потенциалов с частотой 14-35 Гц. Лучше выражен в лобно-центральных областях мозга. 5. Дельта-волна - одиночное двухфазовое колебание разности потенциалов длительностью более 250 мс. 6. Дельта-ритм - ритмическое колебание потенциалов с частотой 1-3 Гц и амплитудой от 10 до 250 мкВ и более. 7. Тета-волна - одиночное, чаще двухфазовое колебание разности потенциалов длительностью 130-250 мс. 8. Тета-ритм - ритмическое колебание потенциалов с частотой 4-7 Гц, чаще двухсторонние синхронные, с амплитудой 100-200 мкВ, иногда с веретенообразной модуляцией, особенно в лобной области мозга.

Лекция 5.

Тема:Сенсорные и гностические нарушения работы зрительной системы. Зрительные агнозии.

Вводные замечания.

Проблема высших психических функций в нейропсихологии

Термин «высшие психические функции» был введен в психологию Л. С. Выготским, который различал «элементарные» (или «натуральные») и «высшие психические функции» (логическое мышление, логическая память, произвольное внимание, запоминание, речь и др.). Л. С. Выготский считал, что в отличие от «натуральных» психических процессов, свойственных и животным, высшие психические функции представляют собой специфически человеческие формы психики. На основе диалектико-материалистической методологии Л. С. Выготским была разработана теория культурно-исторического развития психики человека и общественного, культурного, социального формирования высших психических функций в онтогенезе. Эта теория является основной в его творчестве, и ценность ее состоит прежде всего в противопоставлении идей общественно-исторического генеза психики идеям «натурализма» в его разных формах. Л. С. Выготским и его коллективом (в который входили сначала А. Р. Лурия и А. Н. Леонтьев, а затем А. В. Запорожец, Л. И. Божович, Н. Г. Морозова, Л. С. Славина и Р. Е. Левина) были проведены многочисленные экспериментальные исследования динамики формирования высших психических функций у детей (памяти, произвольного внимания, конструктивного и вербального мышления, речи и др.) с помощью знаков и символов. Эти исследования, выполненные в 20-30-е годы XX века, положили начало развитию ряда самостоятельных отраслей отечественной психологической науки: детской, педагогической психологии, дефектологии, нейропсихологии и др. Группу сотрудников, а также его учеников и последователей позже стали называть школой Выготского. Проблемы, которые ими разрабатывались, не потеряли своей актуальности и в настоящее время; центральной среди них является проблема генеза, строения, механизмов реализации, нарушений и компенсации высших психических функций.

Л. С. Выготским и его сотрудниками было показано, что первоначально элементарные психические функции у детей опосредуются с помощью различных знаков, символов и главным образом речи и изменяют свое строение в процессе деятельности и общения. По его мнению, они «интеллектуализируются», «оречевляются» и «волюнтаризируются», т. е. включаются в механизмы мышления, речи и произвольного управления. Таким образом, в процессе развития в онтогенезе происходят качественные изменения и в структуре отдельных высших психических функций, и в межфункциональных связях и отношениях. В результате возникают новые межфункциональные структуры, или новые группировки психических процессов, которые Л. С. Выготский и называл высшими психическими функциями, или психологическими системами.

Высшие психические функции — специфические для человека психологические образования, подчиняющиеся иным закономерностям, чем элементарные функции.

Согласно Л. С. Выготскому, существует не только культурно-историческая, общественная линия развития психики, но и биологическая, физиологическая. Он считал, что в онтогенезе, с одной стороны, происходит усвоение ребенком языка, культурных эталонов, знаний, а с другой — изменение различных нервных аппаратов, обеспечивающих протекание этих формирующихся психических образований. А. Р. Лурия, как известно, был соратником и последователем Л. С. Выготского. Их объединяла прежде всего общепсихологическая платформа, единые представления о предмете психологической науки, о высших психических функциях как специфически человеческих формах психики.

В 20-е годы XX века А. Р. Лурия совместно с Л. С. Выготским разрабатывал теорию культурно-исторического развития психики человека. Позже — на протяжении всей своей научной деятельности — он развивал идеи Л. С. Выготского о системном строении высших психических функций, их социальной, общественно-исторической детерминации, их опосредованности (главным образом речью), произвольности, осознанности. А. Р. Лурия сумел конкретизировать декларируемые в общей психологии положения, теоретически и экспериментально доказать справедливость концепции высших психических функций, выдвинутой Л. С. Выготским.

Положение о системности — как важнейшей характеристике высших психических функций — А. Р. Лурия развивал в своих исследованиях, посвященных системным закономерностям развития этих функций в онтогенезе, системным принципам их мозговой организации и нарушений при локальных поражениях мозга, а также системным закономерностям их восстановления.

Как показал А. Р. Лурия, системное строение высших психических функций проявляется в сложном —одновременно устойчивом и подвижном — составе их компонентов, при котором выполняемая задача остается инвариантной, а средства для ее достижения — вариативными. Системные закономерности развития высших психических функций состоят в том, что каждый этап развития психики ребенка характеризуется изменением системы средств, на которые опирается та или иная функция, с одной стороны, и изменением системы межфункциональных отношений между различными психическими функциями — с другой. Системные закономерности мозговой организации, нарушений и восстановления высших психических функций составляют, как известно, основное содержание нейропсихологических исследований А. Р. Лурия, доказавшего справедливость положенных в их основу теоретических постулатов высокой точностью нейропсихологической топической диагностики.