- •Оглавление

- •Общие методические рекомендации по работе с комплексом

- •Тема 1. Введение в уголовное право (понятие и общие положения)

- •1) Понятие, происхождение и смысловое значение уголовного права России.

- •3) Наука уголовного права.

- •Тема 2. Уголовный закон и принципы его действия.

- •1) Действие уголовного закона во времени.

- •Тема 3. Понятие преступления и формы его множественности.

- •Тема 4. Состав преступления и его виды.

- •Тема 5. Объект преступления

- •Тема 5. Объективная сторона преступления Занятие 1.

- •Тема 7. Субъект преступления

- •Тема 8. Субъективная сторона преступления Занятие 1.

- •Тема 9. Уголовная ответственность и освобождение от нее

- •Тема 10. Стадии совершения преступления.

- •Тема 11. Соучастие в преступлении

- •Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния

- •Тема 13. Понятие наказания, его цели и виды

- •1) Понятие и признаки уголовного наказания.

- •1) Наказания, связанные с лишением или ограничением свободы и смертная казнь, как исключительная мера наказания.

- •Тема 14. Назначение наказания и освобождение от него

- •Тема 15. Принудительные меры медицинского характера

- •1) Понятие, правовая природа и цели принудительных мер медицинского характера.

- •2) Виды принудительных мер медицинского характера.

- •3) Исполнение принудительных мер медицинского характера.

- •Тема 16. Уголовная ответственность несовершеннолетних

- •1) Развитие законодательства об уголовной ответственности несовершеннолетних.

- •1. Законодательные акты и постановления Пленумов Верховного Суда ссср, рсфср, рф.

Тема 3. Понятие преступления и формы его множественности.

Занятие 1.

Вопросы к лекции:

1). Понятие преступления и его признаки

2). Категории преступлений

Перед тем как изучать понятие преступления, его признаки, категории преступлений в современном уголовном праве России, студентам необходимо ознакомиться с историей развития понятия преступления.

УК России 1996 г. в ст. 14 определяет преступление как «виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания».

Обучающиеся должны знать, что именно исходя из данного определения, можно выделить следующие четыре признака преступления: общественная опасность, противоправность, виновность и наказуемость.

а) Общественная опасность преступления - как признак преступления выражается в том, что преступное деяние причиняет определенный вред объектам уголовно-правовой охраны или ставит в опасность причинения вреда. Так или почти так общественная опасность преступления как признак определяется большинством авторов.

Общественную опасность называют материальным или качественным признаком преступления.

Общественная опасность как материальный признак преступления имеет качественную и количественную характеристики (стороны), так как преступления, по существу, отличаются друг от друга именно по характеру и степени общественной опасности.

Качественная характеристика общественной опасности (характер общественной опасности) определяется направленностью преступного деяния на тот или иной объект уголовно-правовой охраны. Характер, в одном из значений в русском языке определяется как отличительное свойство, особенность, качество чего-нибудь21. Это «типовая характеристика социальной вредности» определенных видов преступлений22. Так, посягательство на жизнь человека, безусловно, по характеру более опасно, чем посягательство на здоровье, свободу, собственность.

21 Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М.: Советская энциклопедия, 1970. С. 847.

22 См.: Уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. проф. А.И. Рарога. - М.: ИМПЭ, Триада Лта. 1997. - C..lfi.

Степень общественной опасности преступления, являясь его количественной характеристикой, «способствует сравнительному анализу преступлений одного вида, одного и того же характера»23. Иными словами, степень общественной опасности позволяет отграничивать друг от друга одинаковые по характеру общественной опасности преступления. Так, убийство двух и более лиц, предусмотренное п. «а» ч.2 ст. 105 УК России по степени более общественно опасно, чем убийство одного человека, предусмотренное ч. Г ст. 105 УК, хотя оба эти преступления и одинаковы по характеру общественной опасности.

Студентам необходимо помнить, что с общественной опасностью, как одним из признаков преступления, очень тесно связан вопрос о так называемой малозначительности деяния. Часть 2 ст. 14 УК гласит: «Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности»2 .

Формулировка ч.2. ст. 14 УК является достаточно категоричной. В ней нет упоминания о большей или меньшей степени общественной опасности. Просто говорится об ее полном отсутствии. Именно так, следуя законам формальной логики, и следует трактовать данное положение.

Примерами малозначительности деяния могут служить хищения малоценных предметов, их уничтожение или повреждение и т.п.

б) Противоправность (противозаконность) преступления. В отличие от общественной опасности данный признак принято считать формальным. Традиционно уголовная противоправность или противозаконность понимается как юридическое выражение общественной опасности в уголовном праве.

Процесс признания (установления) общественно опасных деяний преступными, т.е. процесс формализации таких деяний посредством уголовного закона принято называть криминализацией деяний (от лат. «crimen» - преступление), процесс обратного характера – декриминализацией Процессы более частного характера, являющихся производными от процессов криминализации (декриминализации) называют процессами пе-нализации (депенализации) - т.е. установления и устранения наказуемости за преступление (от лат. «роепа» - наказание).

25 Уголовное право России: Учебник для вузов: В 2 т. Т.1. Общая часть. Отв. ред. проф. Л.Н. Игнатов и проф. ЮЛ. Красиков. - М.: НОРМА-ИНФРА М, 1998. - С.57. 4 В редакции Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в УК РФ» от 20 мая

Указанные процессы напрямую связаны с правотворчеством, проблемами его обоснованности в сфере уголовного права. В самом общем смысле, к подобного рода проблемам можно отнести, например, пробельность уголовного закона - ситуация, при которой явно общественно опасные деяния не находят своего закрепления в уголовном законе; избыточность (перегруженность, и как следствие противоречивость) уголовного закона - ситуация, при которой возникают явные коллизии уголовно-правовых норм, происходит дублирование уголовно-правового запрета, выборочность (избирательность) в применении норм или полное их неприменение.

Глубинные же причины криминализации (декриминализации) напрямую связаны с социальной обусловленностью самого уголовно-правового запрета. И при этом абсолютно неприемлемым является механистический подход к включению или исключению тех или иных деяний из уголовного закона.

в) Виновность как признак преступления. Концептуально виновность как признак преступления основана на таких уголовно-правовых категориях, как вина, принцип вины, принцип личной виновной ответственности.

Виновность возможна лишь при наличии тех форм вины, которые определены законом (ст. 24 УК): умысел (прямой и косвенный) - ст. 25 УК или неосторожность (по легкомыслию или небрежности) - ст. 26 УК25.

Виновность - это психическое отношение лица к совершенному им общественно опасному и противоправному деянию и его последствиям.

г) Наказуемость преступления. В отличие от предыдущего признака, наказуемость является необходимым свойством преступления. Наказуемость определенным образом связана с признаком противоправности, как бы органически «вытекая» из последней. Действительно, если уж деяние признается уголовным законом в качестве преступления, оно должно определенным образом санкционироваться, запрещаться законом. Наказуемости, как признак преступления, и в определенной степени свойство уголовно-правовой нормы нельзя смешивать с понятием наказания или наказанности. Так, последнее, в силу определенных причин (незадержания преступника в результате его сокрытия или вообще его неустановления) может не наступать. Наказание, как правовое последствие совершения преступления, может и не применяться к лицу в силу опять-таки определенных причин, установленных самим уголовным законом. Но наказуемость, как угроза применения уголовного наказания за совершенное преступление, должна присутствовать всегда, независимо от объективных условий его совершения. Ибо она, предопределяя утоловно-правовой запрет, как раз и является одним из сдерживающих факторов совершения преступления. Таким образом, наказуемость как признак преступления представляет собой абсолютную угрозу наказанием за любое совершенное преступление.

Концептуально признак наказуемости основан и взаимосвязан с принципом неотвратимости уголовного наказания.

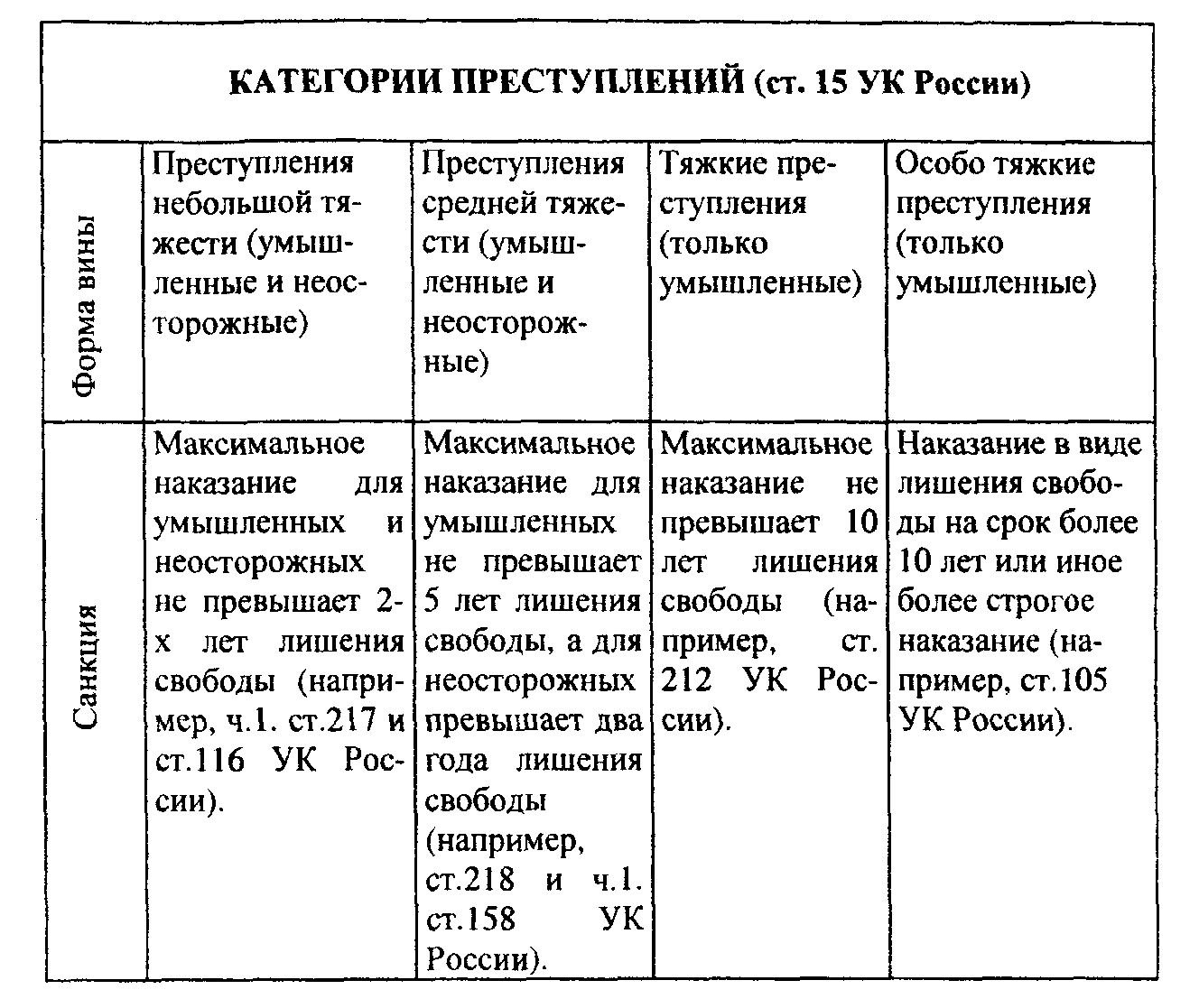

В уголовном кодексе 1996 г. впервые вводится классификация преступлений по двум определенным критериям. Согласно ст. 15 УК России 1996 г. выделяются следующие категории преступлений. «I. В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные настоящим Кодексом, подразделяются на преступления небольшой тяже-

25 Уголовное право России. Общая часть: Учебник/ Огв ред. д.ю.н. Б.В. Здравомыслие. - М.: Юоисть. 1996. - С.59.

Рис 1.

Помимо, законодательно определенной классификации, проводимой по степени тяжести санкции и формам вины, а также уже упомянутой классификации по характеру и степени тяжести преступлений (критерий, который положен в основу деления Особенной части на разделы и главы), можно выделить следующие условные классификации преступлений. Только по форме вины все преступления делятся на умышленные и неосторожные; в зависимости от наличия или отсутствия предмета преступления на преступления, содержащие предмет и беспредметные преступления; в зависимости от наличия или отсутствия потерпевшего на две категории; в зависимости от характера мотива на преступления, совершаемые с низменной мотивацией и без таковой; в зависимости от субъекта преступления на преступления, совершаемые только специальным и общим субъектом; в зависимости от особенности конструкции объективной стороны на материальные, формальные и усеченные; в зависимости только от степени тяжести на основные, преступления с отягчающими и смягчающими обстоятельствами; в зависимости от характера структуры составов на простые и сложные; в зависимости от степени завершенности преступления делятся на оконченные и неоконченные. В зависимости от различного рода оснований, классификации преступлений осуществляются и в других науках криминального блока.

Отличие преступлений от иных деликтов не уголовно-правового характера проводится во-первых, по характеру противоправности (понятие преступления, его признаки, основания категоризации, конкретные виды определяются уголовным законом); во-вторых, по характеру наказуемости; в-третьих, по особенностям некоторых объектов уголовно-правовой охраны, которые охраняются только и исключительно уголовным законом.

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения на семинарском занятии:

1) История развития понятия преступления в уголовном праве России.

2) Понятие преступления в современном уголовном праве России и его признаки.

3) Общественная опасность и виновность как признаки преступления.

4) Противоправность и наказуемость как признаки преступления.

5) Категории преступлений. Критерии категоризации.

6) Малозначительность деяния. Отличие преступлений от иных видов правонарушений.

Тестовые проверочные задания:

I) Дайте законодательное определение преступления:

а) Преступление - это общественно-вредоносное, совершенное дееспособным лицом деяние, запрещенное под угрозой применения санкций Уголовным и административным законодательством.

б) Преступление - это нарушение порядка общественных отношений, охраняемого уголовным правом.

в) Преступлением признается предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние (действие или бездействие), посягающие на общественный строй СССР, его политическую и экономическую системы, личность, политические, трудовые, имущественные и другие права и свободы граждан, все формы собственности, а равно иное, посягающее на социалистический правопорядок общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом

г) Преступление - это нарушение закона, установленного для ограждения безопасности и благосостояния граждан, нарушение юридически вменяемое совершаемое посредством внешнего положительного или отрицательного действия, по характеру своему состоящее или из насилия, или обмана или небрежности.

д) Преступление - это виновно совершенное, общественно опасное деяние, запрещенное уголовным кодексом под угрозой наказания.

2) Назовите признаки преступления:

а) Противоправность.

б) Аморальность.

в) Виновность.

г) Общественная опасность.

д) Общественная вредоносность. е) Общественная вредность, ж) Наказуемость, з) Наказанность.

3) Укажите законодательно определенные критерии категоризации преступлений:

а) Формы вины.

б) Ценность и значимость охраняемого законом объекта.

в) Характер и степень тяжести преступления.

г) Величина санкции в виде лишения свободы.

д) Личность виновного.

4) Какой критерий положен в основу отграничения малозначительного деяния от преступления:

а) Виновность.

б) Общественная опасность.

в) Наличие последствий.

г) Все ответы правильные. (Комплект тестов по дисциплине Уголовное право. - Чита, 2000).

5) Под противоправностью как признаком преступления понимается: а) Особенность деяния, способ его совершения, место, время, обстановка совершения преступления.

6) Умышленное или неосторожное отношение к совершенному деянию и его последствиям.

в) Невыполнение или ненадлежащее выполнение лицом возложенных на него обязанностей.

г) Запрещенность поведения соответствующее уголовно-правовой норме под угрозой применения наказания. (Комплект тестов по дисциплине Уголовное право. - Чита, 2000).

6) Под наказуемостью понимается:

а) Мера государственного принуждения, применяемая к лицам, совершившим преступления.

б) Отрицательная оценка общественно опасного противоправного поведения человека.

в) Предусмотренностъ (запрещенность) уголовным законом общественно опасного деяния, за совершение которого установлено соответствующее наказание.

г) Угроза применения наказания. (Комплект тестов по дисциплине Уголовное право. - Чита, 2000).

7) В статье 15 УК России указаны следующие категории преступлений:

а) Небольшой тяжести, средней тяжести, опасные, особо опасные.

б) Малозначительные, средней тяжести, тяжкие, особо тяжкие.

в) Небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие, особо тяжкие.

г) Не представляющие большой общественной опасности, средней тяжести, опасные, особо опасные. (Комплект тестов по дисциплине Уголовное право. - Чита, 2000).

8) Преступления какой категории могут быть совершены только умышленно:

а) Особо тяжкие.

б) Тяжкие.

в) Средней тяжести.

г) Небольшой тяжести. (Комплект тестов по дисциплине Уголовное право. - Чита, 2000).

9) Отличие преступлений от иных правонарушений по характеру противоправности состоит в следующем:

а) Преступление предусмотрено только Уголовным кодексом, любое из других правонарушений характеризуется неуголовной противоправностью.

б) Ряд правонарушений переходит в разряд преступлений лишь при их систематическом совершении.

в) В ряде случаев преступление отличается от иных правонарушений только по форме вины.

г) Все ответы правильные. (Комплект тестов по дисциплине Уголовное право. - Чита, 2000).

10) Преступление отличается от иных правонарушений наличием следующих юридических последствий:

а) Возможностью наложения наказания.

б) Возможностью наложения штрафа.

в) Наличием уголовного наказания и специфического юридического последствия - судимости.

г) Все ответы правильные. (Комплект тестов по дисциплине Уголовное право. - Чита, 2000).

Темы докладов и сообщений:

1) Понятие преступления в уголовном праве и уголовном законе России: исторический аспект.

2) Общественная опасность как признак преступления.

3) Противоправность как признак преступления.

4) Виновность как признак преступления.

6) Малозначительные деяния.

5) Наказуемость как признак преступления.

7) Отличие преступлений от иных видов правонарушений.

Темы рефератов и курсовых работ:

1) Понятие преступления в уголовном праве России.

2) Категоризация преступлений: законодательный и теоретический аспекты дифференциации.

Темы дипломных работ:

1) Понятие преступления в уголовном праве России: история и современность.

Задачи для решения на практических занятиях:

1) Братья Суровцевы, проезжая на автомобиле по проселочной дороге, сделали остановку и выкопали на поле сельскохозяйственного кооператива «Авангард» 1,6 кг картофеля, а затем стали варить его в котелке на обочине дороги, но были замечены бригадиром этого хозяйства Яблоковой. В объяснениях участковому инспектору милиции братья сослались на то, что совершенный ими деликт носил малозначительный характер. В свою очередь Яблокова сообщила, что «такие люди как Суровцевы, уже разворовали половину картофельного поля».

Вопрос: Является ли содеянное Суровцевыми преступлением? (Практикум по уголовному праву: Учебное пособие/Под ред. проф. Л.Л. Круглико-ва. -М.: БЕК, 1997.-С.397).

2) Группа молодых людей вечером прогуливалась по Тверской улице. В этот момент по мостовой в роскошном автомобиле ехал известный бизнесмен Артюхов, который извлек масштабную прибыль за счет созданной им финансовой компании типа «пирамида» и обращения в личную пользу накоплений граждан. При этом один из молодых людей - Савельев - сказал: «Вот бы этого негодяя грабануть, баксы и золотишко забрать, контору спалить, а самого прикончить». Приятели Савельева одобрительно засмеялись, сам же он высказанную мысль не развивал.

Вопрос: Имеет ли уголовно-правовое значение поведение Савельева и его приятелей? (Практикум по уголовному праву. - М., 1997. - С.397).

3) Продавец магазина «Детский мир» Гонобоблева по окончании рабочего дня унесла домой из подсобного помещения красивую куклу и набор кукольной мебели общей стоимостью полторы тысячи рублей. Наутро она объяснила заведующей магазином, что у нее заболела дочь и она хотела порадовать больную, а спустя два дня возвратить игрушки по принадлежности.

Вопрос: Имеет ли уголовно-правовое значение поведение Гонобобле-вой? (Практикум по уголовному праву. - М., 1997. - С.397).

4) В феврале 1997 г. из исторического музея города Ф. был похищен экспонат - гимнастерка героя гражданской войны, имя которого носит город. Работники милиции отказали в возбуждении уголовного дела на основании ч. 2 ст. 14 У К России.

Вопрос: правильно ил решен вопрос работниками милиции? (Звечаров-ский И.Э. Указ. соч. - С. 22).

5) Корякин, отдыхая на берегу моря, нашел золотые часы, на обратной стороне которых была выгравирована дарственная надпись на имя Вишневского. Через некоторое время при случайной встрече в ресторане Вишневский опознал свои часы на руке Корякина.

Вопрос: Является ли содеянное Корякиным преступлением? (Звечаров-скип И.Э. Указ. соч. - С. 22).

6) Другое и Усманов, гуляя в лесу, в течение двух часов громко кричали, распевали нецензурные песни.

Вопрос: Ознакомьтесь со ст. 213 У К России и определите, являются ли действия Другова и Усманова общественно опасными и утоловно-противоправными? (Звечаровскип И.Э. Указ. соч. С. 23).

7) Арков и Коркин в нетрезвом состоянии угнали с улицы машину, покатали на ней девушек и поставили на прежнее место, когда в ней кончился бензин.

Вопрос: Является ли содеянное указанными лицами преступлением? (Магомедов А.А. Уголовное право России. Общая часть: Учебное пособие. -М., 1997. С. 18).

Занятие 2.

Вопросы к лекции:

1). Понятие и виды единичных преступлений.

2). Понятие и формы множественности преступлений.

Несколько предваряя тему множественности преступлений, необходимо определить понятие и возможные виды так называемых единичных преступлений. Ибо именно единичные преступления составляют структуру практически любой формы множественности. Однако необходимо отметить также, что единого подхода к самой дефиниции понятия единичного преступления, к дифференциации его видов в существующей сегодня учебной литературе не выработано.

Наиболее оптимальным, на наш взгляд, является следующее определение единичного преступления - это общественно опасное деяние, содержащее признаки одного состава преступления, предусмотренного в определенной статье или части (пункте) статьи Особенной части Уголовного кодекса.

В основном же единичное преступление определяется через дифференциацию его видов.

Условно все единичные преступления можно подразделить на две большие группы: простые единичные преступления и сложные единичные преступления.

Простое единичное преступление. В свою очередь, среди простых единичных преступлений можно выделить простые единичные преступления с материальным составом и простые единичные преступления с формальным составом.

/) Простое единичное преступление с материальным составом представляет собой одно деяние, посягающее на один объект, совершаемое, как правило, одним действием или бездействием, с одной формой вины и влекущее какое-либо одно преступное последствие. Примером подобного единичного преступления может служить, например, ч. 1 ст. 105 УК России.

2) Простое единичное преступление с формальным составом представляет собой одно деяние, посягающее на один объект, совершенное, как правило, одним действием или одним бездействием, с одной формой вины. Примером подобного преступления может служить ст. 129 УК России.

Сложное единичное преступление. Может быть следующих видов.

1) Сложное единичное составное преступление. Данные преступления складываются из двух или более простых единичных преступлений, являющихся вполне самостоятельными, если их рассматривать изолированно. Законодатель искусственно формирует подобные составы, сливая в один простой состав два или более простых единых преступлений именно в силу их повышенной общественной опасности. При этом последовательность совершения составных частей подобных преступлений может быть различной. В одних случаях эти составные части могут «меняться» местами, представляя, тем не менее, все-таки одно и то же составное преступление. Так, например, разбой, предусмотренный ст. 162 УК России, может быть совершен как сначала путем нападения, а затем завладения имуществом, так и сначала путем завладения имуществом, а затем путем применения насилия для его последующего противоправного удержания.

В других составных преступлениях подобное невозможно. Так, например, изнасилование, предусмотренное ст. 131 УК России, не может быть выполнено сначала путем осуществления полового акта с потерпевшей, а затем уже применением к ней насилия.

В конечном же счете, несмотря на то, что составные части единичного сложного составного преступления, если рассматривать их изолированно, имеют' определенную уголовно-правовую самостоятельность, поглощенные составом сложного преступления они теряют свою самостоятельность и становятся элементами составного преступления.

2). Сложное единичное преступление с альтернативными действиями. Как и предыдущий вид, данное единичное сложное преступление можно было бы условно отнести к группе единичных сложных преступлений с осложненной объективной стороной. Данное преступление также состоит не из одного, а из нескольких действий, образующих его объективную сторону27.

Особенностью данного вида единичных сложных преступлений является то, что совершение любого, отдельно взятого действия, или нескольких действий, но не всех, в любом их сочетании уже позволяет признать данный состав преступления оконченным, а преступление, следовательно, совершенным. Примером такого преступления может служить незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, предусмотренное ст.222 УК России. Для того чтобы привлечь лицо к уголовной ответственности по данной статье ему, например, достаточно только хранить огнестрельное оружие.

3) Единичное сложное преступление с несколькими объектами (многообъектное преступление). Объективная сторона данного вида единичных сложных преступлений также является осложненной, так как представлена несколькими объектами. Так, например, хулиганство, предусмотренное ст. 213 УК России относится именно к единичным сложным преступлениям с несколькими объектами, так как в диспозиции статьи указано, что помимо, собственно, общественного порядка как основного непосредственного объекта, дополнительными непосредственными объектами должны также выступать либо личность, либо собственность.

Особого рассмотрения требуют еще два вида единичных сложных преступлений, отграничение которых от случаев множественности вызывает наибольшие трудности. К ним относятся длящиеся и продолжаемые преступления.

4) Длящиеся преступления, «...длящееся преступление можно определить как действие или бездействие, сопряженное с последующим длительным невыполнением обязанностей, возложенных на виновного законом под угрозой уголовного преследования»28. Иными словами, характеризуя длящиеся преступления, можно было бы сказать, что виновный неопределенно длительное время находится в преступном состоянии. «Длящееся преступление начинается с момента совершения преступного действия или акта преступного бездействия и на стадии оконченного преступления продолжается некоторое (часто весьма продолжительное) время»29.

27 В учебной литературе данный вид единичного сложного преступления называют также преступлением с альтернативным составом (См.: Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов. — М.: ИНФРА М-НОРМА, 1997. С.291).

28 Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР. 1924-1970 гг. - М., 1970. - С.332.

1QQ-7 _ Г 901

Для характеристики длящихся преступлений необходимо также четко отграничивать друг от друга моменты прекращения преступного деяния (поведения) и момент законодательного окончания преступления.

В силу особенностей конструкции объективной стороны все длящиеся преступления являются преступлениями с формальными составами, т.е. для того, чтобы признать данные деяния оконченными, законодатель не требует наступления общественно опасных последствий. Следовательно, момент окончания длящегося преступления будет зависеть от выполнения первого (изначального) акта преступного действия (бездействия). Момент же прекращения преступления поставлен в зависимость от поведения самого лица, совершающего преступление (явка с повинной), либо от действий соответствующих государственных органов (задержание), либо от наступления определенных событий (прошествие определенного времени).

Примером длящегося преступления может служить, например, побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, предусмотренный СТ.313УК России.

5) Продолжаемые преступления. Понятие продолжаемого преступления, впрочем, как и других видов единых преступлений, законом не определено. Однако в силу определенной сложности отграничения продолжаемого преступления от тех или иных форм множественности преступлений, понятие продолжаемого преступления выработано теорией уголовного права и судебной практикой30.

Продолжаемые преступления - преступления, состоящие из ряда тождественных или однородных деяний, направленных к единой цели, продолжаемых во времени и приведших к наступлению однородных последствий в рамках единой формы вины и в своей совокупности представляющих единичное преступление.

Если под единичным преступлением понимается ситуация, когда лицо одним или несколькими, последовательно совершенными деяниями выполняет один состав преступления, предусмотренный одной статьей Особенной части УК, то под множественностью преступлений понимается ситуация, когда лицо одним или несколько последовательно совершенными деяниями выполняет несколько составов преступлений, предусмотренных различными статьями УК1'.

До недавнего времени (а именно до вступления в силу нового уголовного закона России) институт множественности был неизвестен уголовному законодательству.

Сегодня часть форм множественности законодательно закреплена. Это неоднократность преступлений, совокупность и рецидив.

30 Понятие длящегося преступления и понятие продолжаемого преступления судебной практикой было выработано в постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 г. (в редакции Пленума от 14 марта 1963 г.) Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям// Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР. 1924— 1970гг. -М., 1970. - С.ЗЗ 1-333.

31 Б.М. Леонтьев и И.М. Тяжкова среди всех определений множественности преступлений наиболее удачным признают следующее: «Под множественностью преступлений понимается совершение двух и более деяний, каждое из которых представляет собой самостоятельное преступление при условии, что по крайней мере по двум из них не исключается возможность привлечения лица к уголовной ответственности» Курс уголовного права. Общая часть. Т.1: Учение о преступлении: Учебник для вузов/ Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и ИМ. Тяжковоп. — М: Зерцало, 1999. — С.499.

/) Неоднократность преступлений. Согласно ч. 1. ст. 16 У К России «Неоднократностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, предусмотренных одной статьей или частью статьи настоящего Кодекса. Совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными статьями настоящего Кодекса, может признаваться неоднократным в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса».

В связи с тем, что случаи неоднократности преступлений могут образовывать только тождественные преступления, а в определенных случаях и однородные, необходимо определить, что понимается под тождественными, однородными и неоднородными (разнородными) преступлениями.

«Под тождественными преступлениями принято понимать такие, ответственность за которые предусмотрена одной, и той же статьей УК. Эти преступления совпадают по своим объективным и субъективным признакам».

Однородными следует признать такие преступления «...посягающие на одинаковые или сходные непосредственные объекты, совершенные с одинаковой формой вины и сходными мотивами».

Разнородными же преступлениями, исхода из предыдущих определений, очевидно, признаются преступления, которые посягают на разные (разнородные) объекты.

2) Совокупность преступлений. Согласно ст. 17 УК России: «Совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными статьями или частями статьи настоящего Кодекса, ни за одно из которых лицо не было осуждено. При совокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступление по соответствующей статье или части статьи настоящего Кодекса.

Совокупностью преступлений признается и одно действие (бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя или более статьями настоящего Кодекса».

Из данного законодательного определения совокупности преступлений можно выделить ряд признаков, наглядно характеризующих совокупность:

- лицо совершает два или более преступления;

- лицо ни за одно из совершенных преступлений не было осуждено (все они совершены до вынесения приговора хотя бы по одному из них);

- преступления, образовывающие совокупность, могут быть разнородными, однородными, но ни в коем слуяае не тождественными. Об этом, в частности, свидетельствует четкое законодательное установление, о том, что преступления должны предусматриваться различными статьями или различными частями одной и той же статьи.

Сравнительный анализ ст. 17 УК России позволяет сделать вывод о том, что уголовный закон в части 1 и 2 статьи различает соответственно два вида совокупности преступлений реальную и идеальную32.

А). Реальная совокупность. Ситуация, характеризующая данную форму (вид) множественности будет тогда, когда лицо несколькими, последовательно совершенными деяниями выполняет несколько составов преступлений, предусмотренных различными статьями (частями статьи) УК. При этом для реальной совокупности преступлений характерно именно разновременное совершение преступных деяний. Например, сначала лицо совершает кражу, затем убийство, а затем, допустим, при задержании совершает посягательство на жизнь сотрудника милиции.

Б). Идеальная совокупность, как один из видов совокупности, характеризуется тем, что лицо одним действием (бездействием) выполняет несколько составов преступлений, предусмотренных различными статьями УК. Такая ситуация будет тогда, когда, например, лицо, совершающее насильственный половой акт с потерпевшей, одновременно заражает последнюю каким-либо венерическим заболеванием.

В ч. З ст. 17 УК России речь идет о так называемой коллизии или конкуренции уголовно-правовых норм. Именно к идеальной совокупности (как форме множественности) наиболее близко примыкает данный уголовно-правовой институт. Однако прежде чем перейти к его рассмотрению необходимо, на наш взгляд, определить одну очень важную проблему, заключающуюся в том, являются ли понятия коллизии и конкуренции уголовно-правовых норм идентичными понятиями или это абсолютно разные категории.

3) Рецидив преступлений. В соответствии со ст. 18 УК России рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление. Законодательно, в ч.1, 2, 3 ст. 18 УК определены следующие виды рецидива преступлений:

а) простой рецидив преступлений (определен выше);

б) опасным рецидив преступлений будет признан в следующих случаях: при совершении лицом умышленного преступления, за которое он осуждается к лишению свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено к лишению свободы за умышленное преступление, а также при совершении лицом умышленного тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за умышленное тяжкое преступление;

32 См.: Уголовное право. Общая часть: Учебник/ Под ред. Н.М. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. - М., 1997.-С.152.

в) особо опасным рецидив будет признан в следующих случаях: при совершении лицом умышленного преступления, за которое оно осуждается к лишению свободы, если ранее это лицо три или более раза было осуждено к лишению свободы за умышленное тяжкое преступление или умышленное преступление средней тяжести, а также при совершении лицом умышленного тяжкого преступления, если ранее оно два раза было осуждено за умышленное тяжкое преступление или было осуждено за особо тяжкое преступление, и, наконец, при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление.

Помимо определенных законодательно видов рецидива преступлений в теории и судебной практике выделяются также следующие его виды: общий, специальный, однократный, многократный, пенитенциарный.

«Общий рецидив - это совершение лицом, имеющим судимость за умышленное преступление, любого (разнородного) умышленного преступления, а специальный - совершение лицом, имеющим судимость за умышленное преступление, нового аналогичного (однородного, тождественного) преступления».

«Простой (однократный) рецидив - совершение умышленного преступления лицом, имеющим одну судимость, и сложный (многократный) - совершение нового умышленного преступления лицом, имеющим две и более судимости».

«Пенитенциарный рецидив - совершение нового умышленного преступления лицом, отбывающим наказание в месте лишения свободы».

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения на семинарском занятии:

1) Понятие и виды единичных преступлений.

2) Понятие и формы (виды) множественности преступлений.

3) Неоднократность преступлений.

4) Совокупность преступлений и ее виды.

5) Коллизия (конкуренция) уголовно-правовых норм.

6) Понятие и виды рецидива преступлений.

Проверочные тестовые задания:

1) Дайте правильное законодательное определение неоднократности:

а) Неоднократностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, предусмотренных разными статьями или частями одной и той же статьи уголовного кодекса.

б) Неоднократностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, предусмотренных одной статьей или частью статьи уголовного кодекса.

в) Неоднократностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, предусмотренных одной статьей или различными частями одной и топ же статьи уголовного кодекса.

2) Дайте правильное законодательное определение реальной совокупности преступлений:

а) Совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, предусмотренных одной статьей или частью статьи настоящего Кодекса.

б) Совокупностью преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление, предусмотренное настоящим Кодексом.

в) Совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными статьями или частями статьи настоящего Кодекса, ни за одно из которых лицо не было осуждено.

3) Дайте правильное законодательное определение идеальной совокупности преступлений:

а) Совокупностью преступлений признается и одно действие (бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя или более статьями настоящего Кодекса.

б) Совокупностью преступлений признается и два действия (бездействия), содержащих признаки преступлений, предусмотренных двумя или более статьями настоящего Кодекса.

в). Совокупностью преступлений признается и одно действие (бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных одной или более статьями настоящего Кодекса.

4) Дайте правильное законодательное определение рецидива преступлений:

а) Рецидивом преступлений признается совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными статьями или частями статьи настоящего Кодекса, ни за одно из которых лицо не было осуждено.

б). Рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление.

в) Рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление.

г) Рецидивом преступлений признается совершение преступления лицом, имеющим судимость заранее совершенное преступление.

5) Под продолжаемым преступлением понимается:

а) Преступление, которое складывается из ряда юридически тождественных действий (или бездействий), объединенных одним аффектированным умыслом и направленных к достижению ряда последствий, совершаемых через незначительный промежуток времени, как правило, из одного источника и одцим и тем же способом.

6) Преступление, которое складывается из юридически тождественных действий (или бездействий), объединенных одним конкретизированным умыслом и направленных к достижению единой цели, совершаемых через незначительный промежуток времени, как правило, из одного и того же источника и одним и тем же способом.

в) Преступление, которое длится во времени, складывается из ряда самостоятельных преступлений, каждое из которых совершается для достижения конкретной цели. (Комплект тестов по дисциплине Уголовное право. - Чита, 2000).

6) Назовите законодательно закрепленные формы множественности: а) Повторность, систематичность, промысел.

а) Повторность, систематичность, промысел.

6) Совокупность, рецидив, особо опасный рецидив.

в) Повторность, совокупность, рецидив.

г) Неоднократность, совокупность, рецидив. (Комплект тестов по дисциплине Уголовное право. - Чита, 2000).

7) Укажите виды совокупности по УК России: а) Идеальная и специальная. 6) Простая и сложная.

в) Объективная и субъективная.

г) Реальная и идеальная. (Комплект тестов по дисциплине Уголовное право. - Чита, 2000).

8) Укажите обстоятельство, не влияющее на установление рецидива преступлений:

а) Совершение преступления в несовершеннолетнем возрасте.

б) Деятельное раскаяние.

в) Неосторожная вина.

г) Погашенная или снятая судимость.

д) Освобождение от уголовной ответственности. (Комплект тестов по дисциплине Уголовное право. - Чита, 2000).

Теми докладов и сообщений:

1) Неоднократность преступлений, связанная с предшествующей судимостью.

2) Понятие реальной и идеальной совокупности преступлений.

3) Коллизия (конкуренция) уголовно-правовых норм.

Темы рефератов и курсовых работ:

1) Понятие и виды единичных преступлений.

2) Неоднократность преступлений.

3) Совокупность преступлений.

4) Рецидив преступлений.

Темы дипломных работ:

]) Неоднократность и совокупность преступлений как формы множественности.

2) Учение о рецидиве преступлений в уголовном праве России.

Задачи для решения на практических занятиях:

1) Дурасов и Александров подожгли дом, зная, что в доме находится больная Карасева. Дом был подожжен с целью создать панику в селе, отвлечь внимание жителей и совершить ряд краж имущества граждан. Во время пожара дом был полностью уничтожен, Карасева погибла, совершить же кражи преступникам не удалось, так как они были задержаны участковым инспектором.

Вопрос: а) Имеется ли в действиях Дурасова и Александрова множественность преступлений?

б) Если имеется, определите ее вид. (Звечаровский Н.Э. Указ. соч. -С.74-75).

2) Михайлов и Пырин, прибыв вечером в село, направились в промтоварный магазин. В магазине в это время кроме продавца Кирилловой никого не было. Угрожая Кирилловой кухонным ножом, Михайлов и Пырин отобрали у нее выручку в сумме 3,5 тысяч рублей. Кириллова при этом оказала сопротивление и Михайлов нанес ей два удара ножом в спину, причинив тяжкий вред здоровью.

Вопрос: Сколько преступлений совершили Михайлов и Пырин? (Звечаровский Н.Э. Указ. соч. - С.75).

3) Волков из маковой соломки изготовил наркотическое средство и предложил его попробовать Валову и Семенову, а затем употребил это средство сам.

Вопрос: а) Имеется ли в действиях Волкова совокупность преступлений?

б) Могут ли преступные деяния, предусмотренные одной статьей УК России, образовывать совокупность преступлений? (Звечаровский Н.Э. Указ. соч. С. 75).

4) С целью совершения хищения радиодеталей Ступин проник в сборочный цех государственного предприятия, где из станков с числовым программным управлением вынул 115 печатных плат с радиодеталями, разбив разъемы молотком и перекусив соединительные провода пассатижами.

Вопрос: а). Имеются ли в действиях Ступина признаки множественности преступлений?

б) Если да, то каков ее вид? (Звечаровский И.Э. Указ. соч. С. 75-76).

5) Туркин решил убить Савельева за нанесенную ему обиду и стал поджидать удобного случая. Однажды Туркин возвращался с охоты и увидел на берегу реки компанию мужчин, которые распивали спиртные напитки. Среди них находился Савельев. С расстояния 40 метров Туркин произвел прицельный выстрел из винтовки в голову Савельева. Пуля попала в голову Савельеву, изменила направление и попала в голову Смирнову, сидевшему рядом с Савельевым. От полученных ранений оба скончались на месте.

Вопрос: Сколько преступлений совершил Туркин? (Звечаровский Н.Э. Указ. соч. — С.76).

Литература, рекомендуемая для самостоятельной подготовки

к теме:

Алиев Н.Б. Повторность и рецидив преступлений по советскому уголовному праву. - Махачкала, 1978.

Ашаффенбург Р. Преступление и борьба с ним. - Одесса, 1906.

Будзинский С. О преступлениях в особенности: Сравнительное исследование. - М., 1887.

Бузынова С. П. Множественность преступлений и ее виды (Уголовно-правовое исследование). - М., 1988.

Быстрянский В. Преступление в прошлом и будущем. -ГИЗ, 1921.

Бытко Ю.И. Понятие рецидива преступлений (Исторический очерк). -Саратов, 1978.

Бытко Ю.И. Учение о рецидиве преступлений в российском уголовном праве: история и современность: Монография. - Саратов: СГАП. 1998. -220с.

Волков Г.И. Классовая природа преступлений и советское уголовное право. - М., 1935.

Гаухман Л.Д. Состав преступления. Уголовная ответственность и ее основания: Лекции. - М., 1998.

Георгиевский Э.В. Еще раз о некоторых проблемах института множественности преступлений // Сибирский юридический вестник. - 2001. - №1. -С.56-62.

Георгиевский Э.В. К вопросу о генезисе и развитии общего понятия преступления и его признаков в уголовном праве России // Сибирский юридический вестник. - 2000. - №4. - С.62-69.

Герцензон А.А. Понятие преступления в советском уголовном праве. -М., 1955.

Гольденвейзер А.С. Преступление как наказание, а наказание как преступление (Мотивы толстовского «Воскресения»). - Киев, 1911.

Гришанин П.Ф. Ответственность преступников-рецидивистов по советскому уголовному праву. - М., 1974.

Дагель П.С. Множественность преступлений. - Владивосток, 1961.

Демидов Ю.А. Социальная ценность и оценка в уголовном праве. - М., 1975.

Дурманов Н.Д. Понятие преступления. - М., 1948.

Ефимов Е.Н. Природа преступления. -М., 1914.

Ефимов Н.А., Шкурка В.А. Рецидивная преступность и ее предупреждение. - Минск, 1977.

Зайцев Л.М. Ответственность при массовых преступлениях. - Киев, 1909.

Зелинский А. Повторение преступлений как преступная деятельность// Государство и право. - 1995. - № 12. - С.55.

Зелинский А. Ф. Квалификация повторных преступлений. - М, 1976.

Кадников Н.Г. Классификация преступлений в зависимости от их тяжести.-М., 1993.

Кафаров Т.М. Проблема рецидива в советском уголовном праве. - Баку, 1972.

Качурин Д.В., Дедюкина И.С. Единичное преступление// Следователь. -1999. - №2.

Ковалев М.И. Понятие и признаки преступления и их значение для квалификации.-Свердловск, 1977.

Ковалев М.И. Понятие преступления в советском уголовном праве. -Свердловск, 1987.

Козаченко И.Я., Kocmapeea T.A., Кругллков Л.Л. Преступления с квалифицирующими составами и их уголовно-правовая оценка. - Екатеринбург, 1994.

Коробеев А.И. Уголовная наказуемость общественно опасных деяний: (Основания установления, характер и реализация в деятельности ОВД). -Хабаровск, 1986.

Костарева Т.А. Квалифицирующие обстоятельства в уголовном праве. -Ярославль, 1993.

Красиков Ю.А. Множественность преступлений (Понятие, виды, наказуемость). - М., 1988.

Криволапое Г.Г. Множественность преступлений по советскому уголовному праву. - М., 1974.

Кривоченко Л.Н. Борьба с рецидивом по советскому уголовному праву. -Харьков, 1973.

Кривоченко Л.Н. Классификация преступлений. -Харьков, 1983.

Кривошеий П.К. Повторность в советском уголовном праве (Теоретические и практические проблемы). - Киев, 1990.

Кругликов Л.Л., Савинов В.11. Квалифицирующие обстоятельства: понятие, виды, влияние на квалификацию преступлений. - Ярославль. 1989.

Кудрявцев В.И. Что такое преступление. - М., 1959.

Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. - М., 1969.

Лаппо Д.Е. Преступления и наказания по степному праву сибирских инородцев (Минусинские татары). - Красноярск, 1905.

Летник Н.Л., Брострем А.И. Преступления, проступки и наказания: по Уставу о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. - М., 1912.

Ломакина В.Ф. Преступление и проступок. - М., 1991.

Лукьянов В.В. Административные правонарушения и уголовные преступления: в чем различие?// Государство и право. - 1996. - №3.

Лысое М.Д. Логико-структурный анализ понятий и признаков преступлений в действующем Уголовном кодексе РФ// Государство и право. -1997.- № 12.-С.74.

Ляпунов Ю.И. Общественная опасность деяния как универсальная категория советского уголовного права. - М, 1989.

Малков В.П. Множественность преступлений и ее формы по советскому уголовному праву. - Казань, 1982.

Малков В.П. Повторность преступлений: (понятие и уголовно-правовое значение). - Казань, 1970.

Малков В.П. Повторность проступка и уголовная ответственность. - Казань, 1968.

Малков В.П. Совокупность преступлений (вопросы квалификации и назначения наказания). - Казань, 1974.

Мальцев В. В. Малозначительность деяния в уголовном праве// Законность. - 1999.-№ 1.-С. 17.

Мальцев В.В. Оценка следователем общественной опасности посягательства. - Волгоград, 1986.

Марцев А.И. Виновность как признак преступления// Актуальные проблемы борьбы с преступностью и правоприменительной практики: Межвуз. сб. науч. тр. - Красноярск, 1999. - С.37-44.

Марцев А.И. Преступление как социальное явление// Актуальные проблемы теории борьбы с преступностью и правоприменительной практики: Межвуз. сб. науч. тр. - Красноярск, 1998. - С.6-14.

Марцев А.И. Преступление: содержание и сущность. -Омск, 1986.

Мурзинов А. И. Преступление и административное правонарушение. -М., 1985.

Незнамова З.А. Коллизии в уголовном праве: Монография. - 1994. -284с.

Никифоров А.С. Совокупность преступлений. -М., 1965.

Основания уголовно-правового запрета: Криминализация и декримина-лизация/ Кудрявцев В.Н., Дагель П.С., Злобин Г.А. и др. - М., 1982.

Панько К.А. Вопросы общей теории рецидива в советском уголовном праве. - Воронеж, 1988.

Панько К.А. Рецидив в советском уголовном праве. - Воронеж, 1983.

Пинчук В.И. Квалификация преступлений при их совокупности. - Л., 1988.

Прохоров B.C. Преступление и ответственность. - Л., 1984.

Резон А. О преступлениях, наказуемых только по жалобе потерпевшего по русскому праву. - СПб., 182.

Сахаров А. Б. Понятие преступления по советскому уголовному праву. -М.,1973.

Скляров С. В. Неоднократность преступлений в уголовном праве России// Проблемы совершенствования законодательства криминального профиля: Сб. науч. ст./ Под ред. проф. И.Э. Звечаровского. - Иркутск, 2000.-С.21-30.

Спиридонов Л.И. Социология преступления. - М., 1978.

СпщинД.П. Еще раз о множестве// Следователь. - 1999. - № 3.

Становский М. Понятие продолжаемого преступления// Российская юстиция. - 1995. -№11.

Суровегина Н. Преступление и наказание, как проблема христианской этики // Государство и право. - 1995. - № 8. - С.51.

Треков А. Коллизия «неоднократности» и «рецидива» в новом УК РФ// Российская юстиция. - 1999. - №4. - С. 16.

Фридман Б.Д. Преступление и наказание по Уложению о наказаниях. -М., 1912.

Хушт Р. В чем же отличие между «неоднократностью» и «рецидивом»?// Российская юстиция. - 1999. - № 9. - С.47.

Чельцов-Бебутов М.А. Преступление и наказание в истории и в советском праве. - Харьков, 1925.

Черненко Т.Г. Рецидив преступлений: понятие, назначение наказания// Уголовное право и современность: Межвуз. сб. науч. тр. - Красноярск, 1999.-С.З-10.

Чубарев В.Л. Тяжесть преступного деяния. - Киев, 1992.

Шишов О.Ф. Преступление и административный проступок. - М., 1967.

Яковлев A.M. Борьба с рецидивной преступностью. -М., 1964.

Якубов А. Категории рецидив преступления и обратная сила уголовного закона// Законность. - 1997. - №11. - С. 16.

Якубов А. Наказуемость деяния и обратная сила уголовного закона// Законность. - 1997. - № 4. - С.10.

Якубов А. Признаки состава преступления и обратная сила уголовного закона// Законность. - 1997. - № 5. - С. 11.

Якубов А. Состав преступления и обратная сила уголовного закона// Вести. МГУ. Сер. 11. Право. - 1997. - № 5. - С.35.