- •Часть II. Оптика

- •I. Элементы геометрической оптики

- •Упражнение1

- •С одержание и метод выполнения работы

- •Порядок выполнения работы

- •2.Определение главного фокусного расстояния собирающей линзы по величине его изображения.

- •Упражнение 2 определение главного фокусного расстояния рассеивающей линзы

- •Порядок выполнения работы

- •Б) Наблюдение за хроматической аберрацией линз. П орядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •Синус угла падения относится к синусу угла преломления , как скорость света в первой среде относится к скорости света во второй среде : .(1.4)

- •Порядок выполнения работы

- •Упражнение 2 определение показателя преломления жидкостей призменным рефрактометром

- •Содержание и метод выполнения работы

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •II. Интерференция света

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •III. Дифракция света

- •Содержание и методика выполнения работы

- •Порядок выполнения работы

- •Упражнение 2 определение линейной дисперсии решетки Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •IV. Поляризация света

- •Порядок выполнения работы

- •VI. Фотоэффект

- •1. Закон Столетова: при фиксированной частоте падающего света число фотоэлектронов, вырываемых из катода в единицу времени, пропорционально интенсивности света.

- •2. Максимальная начальная скорость фотоэлектронов не зависит от интенсивности падающего света, а определяется только его частотой.

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •VII. Компьютерное моделирование оптических явлений лабораторная работа № 7 определение радиуса кривизны линзы с помощью колец ньютона

- •Порядок выполнения работы

- •Вопросы допуска

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа№8 моделирование оптических систем Вопросы допуска

- •Содержание и метод выполнения работы

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •Литература

- •Содержание

Порядок выполнения работы

1. Устанавливают

пластинку с двойной щелью на расстоянии

![]() от лазера, включают его. Перемещая

пластину с двойной щелью перпендикулярно

оптической скамье, выводят интерференционные

полосы на экран. Двигая пластинку с

двойной щелью, добиваются того, чтобы

полосы интерференции были яркими и

четкими.

от лазера, включают его. Перемещая

пластину с двойной щелью перпендикулярно

оптической скамье, выводят интерференционные

полосы на экран. Двигая пластинку с

двойной щелью, добиваются того, чтобы

полосы интерференции были яркими и

четкими.

2. Измеряют расстояние между темными и светлыми полосами (ширину интерференционной полосы) . Для обеспечения большей точности определения необходимо измерить расстояние между удаленными, но хорошо видимыми полосами и разделить его на число световых полос .

3. Далее измеряют расстояние от пластинки с двойной щелью до экрана и по формуле (2.6) определяют . Расстояние между источниками указано на пластинке с двойной щелью.

4. Повторите опыт, изменив расстояние от пластинки с двойной щелью до экрана. Сделайте вывод, как зависит расстояние между темными и светлыми полосами от расстояния от пластинки с двойной щелью до экрана.

4. Установите вместо

пластинки с известным расстоянием между

щелями

другую пластинку с неизвестным

![]() и по формуле (2.6) вычисляем его. Длину

волны

берем из предыдущего упражнения.

и по формуле (2.6) вычисляем его. Длину

волны

берем из предыдущего упражнения.

5. Полученные данные занесите в таблицу.

Номер опыта |

t |

L |

ΔX |

λ |

Δλ |

|

|

|

|

|

|

Контрольные вопросы

1. В чем заключаются особенности сложения когерентных и некогерентных волн?

2.Поясните понятие разности хода и разности фаз. Как выражается связь между ними?

3. Назовите условия усиления и ослабления света при интерференции.

4. Выведите выражение для ширины полос интерференции .

III. Дифракция света

Наблюдения свидетельствовали о нарушении прямолинейности распространения света в некоторых условиях. Так, если пропустить свет через щель, то при достаточной ее ширине края щели очерчены вполне резко. Если же щель сужать, то сначала изображение так же сужается без искажений, но затем края делаются размытыми, при дальнейшем уменьшении ширины щели ее изображение заметно расширяется. В подобных наблюдениях проявляется «загибание» световых лучей названное дифракцией.

Дифракцией называется огибание волнами препятствий, встречающихся на их пути, или в более широком смысле – любое отклонение распространения волн вблизи препятствий от законов геометрической оптики. Благодаря дифракции волны могут попадать в область геометрической тени, огибать препятствия, проникать через небольшие отверстия в экранах и т.д. Например, звук хорошо слышен за углом дома, т.е. звуковая волна его огибает.

Явление дифракции объясняется с помощью принципа Гюйгенса, согласно которому каждая точка, до которой доходит волна, служит центром вторичных волн. Огибающая этих волн задает положение волнового фронта в следующей момент времени.

Пусть плоская волна нормально падает на отверстие в непрозрачном экране. Согласно принципу Гюйгенса, каждая точка выделяемого отверстием волнового фронта служит источником вторичных волн. Построив огибающую вторичных волн для некоторого момента времени видим, что фронт волны заходит в область геометрической тени, т.е. волна, огибает края отверстия.

Явление дифракции характерно для волновых процессов. Поэтому если свет является волновым процессом, то для него должна наблюдаться дифракция, значит световая волна, падающего на границу какого-либо непрозрачного тела, должна огибать его. Но опыт показывает, что предметы, освещаемые светом, идущим от точечного источника, дают резкую тень и, следовательно, лучи не отклоняются от их прямолинейного распространения. Почему же возникает резкая тень, если свет имеет волновую природу? К сожалению, теория Гюйгенса ответить на этот вопрос не могла.

Принцип Гюйгенса решает только задачу о направлении распространения волнового фронта, но не затрагивает вопроса об амплитуде, а следовательно, и об интенсивности волн, распространяющихся по разным направлениям. Френель вложил в принцип Гюйгенса физический смысл. Дополнив его идеей интерференции вторичных волн.

Согласно принципу Гюйгенса–Френеля, световая волна, возбуждаемая каким-либо источником , может быть представлена как результат суперпозиции когерентных вторичных волн, "излучаемых" фиктивными источниками. Такими источниками могут служить бесконечно малые элементы любой замкнутой поверхности, охватывающей источник . Обычно в качестве этой поверхности выбирают одну из волновых поверхностей, поэтому все фиктивные источники действуют синфазно. Таким образом, волны, распространяющиеся от источника, являются результатом интерференции всех когерентных вторичных волн.

Учет амплитуд и фаз вторичных волн позволяет в каждом конкретном случае найти амплитуду (интенсивность) результирующей волны в любой точке пространства, т.е. определить закономерности распространения света.

Немецкий физик Фраунгофер рассмотрел дифракцию плоских световых волн, или дифракцию в параллельных лучах. Дифракция Фраунгофера, имеющая большое практическое значение, наблюдается в том случае, когда источник света и точка наблюдения бесконечно удалены от препятствия, вызывавшего дифракцию. Чтобы осуществить такую дифракцию, достаточно точечный источник света поместить в фокусе собирающей линзы, а дифракционную картину исследовать в фокальной плоскости второй собирающей линзы, установленной за препятствием.

Большое практическое значение имеет дифракция, наблюдаемая при прохождении света через дифракционную решетку – систему параллельных щелей равной ширины, лежащих в одной плоскости и разделенных равными по ширине непрозрачными промежутками.

Д ифракционная

картина на решетке является результатом

взаимной интерференции волн, идущих от

всех щелей, т.е. в дифракционной решетке

осуществляется многолучевая интерференция

когерентных дифрагированных пучков

света, идущих от всех щелей.

ифракционная

картина на решетке является результатом

взаимной интерференции волн, идущих от

всех щелей, т.е. в дифракционной решетке

осуществляется многолучевая интерференция

когерентных дифрагированных пучков

света, идущих от всех щелей.

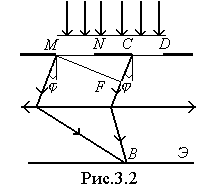

Рассмотрим

дифракционную решетку. На рисунке 3.2.

для наглядности показаны только две

соседние щели

![]() и

и

![]() .

Если ширина каждой щели равна

.

Если ширина каждой щели равна

![]() ,

а ширина непрозрачных участков между

щелями

,

а ширина непрозрачных участков между

щелями

![]() ,

то величина

,

то величина

![]() называется

постоянной (периодом) дифракционной

решетки.

называется

постоянной (периодом) дифракционной

решетки.

Пусть

плоская монохроматическая волна падает

нормально к плоскости решетки. Так как

щели находятся друг от друга на одинаковых

расстояниях, то разность хода лучей,

идущих от двух соседних щелей, будут

для данного направления

![]() одинаковы в пределах всей дифракционной

решетки:

одинаковы в пределах всей дифракционной

решетки:

![]() (3.1)

(3.1)

Очевидно. что в направлениях, в которых ни одна из щелей не распространяет свет, он не будет распространяться и при двух щелях, т.е. главные минимумы интенсивности будут наблюдаться в направлениях, определяемых условием:

![]()

![]() (3.2)

(3.2)

Кроме

того вследствие взаимной интерференции

световых лучей, посылаемых двумя щелями,

в некоторых направлениях они будут

гасить друг друга, т.е. возникнут

дополнительные минимумы. Очевидно, эти

дополнительные минимумы будут наблюдаться

в тех направлениях, которым соответствует

разность хода лучей

![]() ,

посылаемых, например, от крайних левых

точек

,

посылаемых, например, от крайних левых

точек

![]() и

обеих щелей. Таким образом, условие

дополнительных минимумов:

и

обеих щелей. Таким образом, условие

дополнительных минимумов:

![]() .

.

Наоборот, действие одной щели будет усиливать действие другой, если:

![]() (3.3)

(3.3)

т.е. выражение (3.3) задает условие главных максимумов дифракционной решетки.

Таким образом, полная дифракционная картина для двух щелей определяется из условий:

![]() –главные

минимумы,

–главные

минимумы,

![]() –дополнительные

минимумы,

–дополнительные

минимумы,

![]() –главные

максимумы.

–главные

максимумы.

Если дифракционная решетка состоит из щелей, то условием главных минимумов является условие (3.2), условием главных максимумов–условие (3.3), а условием дополнительных минимумов:

![]()

![]() (3.4)

(3.4)

где

![]() может принимать все целочисленные

значения, кроме

может принимать все целочисленные

значения, кроме

![]() .Следовательно,

в случае

щелей между двумя главными максимумами

располагается

.Следовательно,

в случае

щелей между двумя главными максимумами

располагается

![]() дополнительных минимумов.

дополнительных минимумов.

Основными характеристиками дифракционной решетки являются ее дисперсия, разрешающая способность и область дисперсии.

Дисперсия.

Угловая дисперсия определяется угловым

расстоянием между двумя спектральными

линиями, отличающимися на 1

нм. Если двум

близким спектральным линиям

![]() и

и

![]() ,

отличающимся на

,

отличающимся на

![]() ,

соответствует угловое расстояние

,

соответствует угловое расстояние

![]() ,то

мерой угловой дисперсии является

отношение:

,то

мерой угловой дисперсии является

отношение:

![]() ,

(3.5)

,

(3.5)

Для

дифракционной решетки под

![]() ,

следует понимать угловое расстояние

в спектре одного и того же порядка между

дифракционными максимумами для двух

спектральных линий с отличающимися на

,

следует понимать угловое расстояние

в спектре одного и того же порядка между

дифракционными максимумами для двух

спектральных линий с отличающимися на

![]() длинами волн. Дифференцируя, получим:

длинами волн. Дифференцируя, получим:![]() ,

откуда:

,

откуда:

![]() (3.6).

(3.6).

Как

видно, угловая дисперсия возрастает с

увеличением порядка спектра. Дисперсия

может также определяться линейным

расстоянием

![]() на экране между спектральными линиями

с

и

,

отличающимися на

:

на экране между спектральными линиями

с

и

,

отличающимися на

:

![]() (3.7).

(3.7).

Определенная

таким образом дисперсия называется

линейной, она связана с угловой дисперсией

соотношением:

![]() .

.

Разрешающая способность. Переход от максимума данной волны к минимуму происходит более или менее плавно. Если в спектре присутствуют две близкие спектральные линии, то возможность их раздельного восприятия на данном спектральном приборе определяется не только положением их максимумов, но и тем, как быстро происходит спад интенсивностей от максимума к минимуму, или, иначе говоря, возможность разрешения спектральных линий зависит от их ширины.

В качестве меры разрешающей способности спектрального прибора принимается отношение длины волны, вблизи которой производится наблюдение, к той минимальной разности длин волн ,, которая может быть разрешена на этом приборе:

![]() .

.

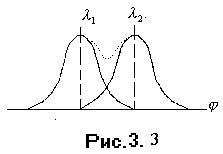

С огласно

критерию Релея, разрешение двух близких

спектральных линий одинаковой

интенсивности считается полным, когда

расстояние между максимумами этих

линий равно или больше расстояния от

максимума одной из линий до ее первого

минимума (рис. 3.3).

огласно

критерию Релея, разрешение двух близких

спектральных линий одинаковой

интенсивности считается полным, когда

расстояние между максимумами этих

линий равно или больше расстояния от

максимума одной из линий до ее первого

минимума (рис. 3.3).

На рис. 3.3 пунктирная линия - результат сложения интенсивностей в линиях с длинами и / Линии в спектре видны раздельно.

В спектре порядка К положение максимума для волны длиной :

![]() (3.8)

(3.8)

Условие

первого минимума в том же порядке для

длины волны

:

![]() .

.

По Релею эти максимумы и минимумы видны под одним и тем же углом,

т.е.:

![]() ,

,

или

![]() ,

,

откуда:

![]()

![]() .

.

Положим

![]() ,

тогда:

,

тогда:

![]() .

.

Итак, разрешающая способность дифракционной решетки определяется произведением порядка спектра на общее число ее штрихов. Чем меньше вблизи , тем более близкие линии можно будет наблюдать раздельно в дифракционном спектре.

Область

дисперсии.

В реальных

условиях работы прибора мы имеем дело

не с монохроматическим светом и не с

набором близких монохроматических

линий, а с некоторым спектральным

интервалом конечной ширины

![]() ,

простирающимся от

до

,

простирающимся от

до

![]() .

Благодаря этому в спектрах высоких

порядков происходит наложение максимумов

разных волн в различных порядках.

Предельная ширина

спектрального интервала, при которой

наложение спектров еще не происходит,

называется областью дисперсии.

.

Благодаря этому в спектрах высоких

порядков происходит наложение максимумов

разных волн в различных порядках.

Предельная ширина

спектрального интервала, при которой

наложение спектров еще не происходит,

называется областью дисперсии.

Для дифракционной решетки направление -го максимума для света с длиной волны определяется условием:

![]() ,

(3.9)

,

(3.9)

максимум

же порядка

![]() для волны с длиной

:

для волны с длиной

:

![]() .(3.10)

.(3.10)

Поскольку

наложение спектров

-го

и

![]() -го

порядков начинается при условии

-го

порядков начинается при условии

![]() ,

то из (3.9) и (3.10) легко найти, что:

,

то из (3.9) и (3.10) легко найти, что:

![]()

Как видим, область дисперсии сужается с увеличением порядка спектра.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРОВ ВИДИМОГО СВЕТА С ПОМОЩЬЮ ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКИ

Вопросы допуска

1. Какое явление называется дифракцией?

2. Как располагаются цветные линии дифракционного спектра на экране? Объясните почему?

3. По какой формуле можно определить длину световой волны с помощью дифракционной решетки? Какие величины для этого следует измерить?

Упражнение 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ С ПОМОЩЬЮ ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКИ

Цель работы: Изучение принципа работы дифракционной решетки, определение длин световых волн.

Оборудование: проекционный фонарь, дифракционная решетка, экран для наблюдения дифракционного спектра, линейка.