6.7. Бронхиальная астма

У пациентов с тяжелой бронхиальной астмой при астматическом статусе или обострении бронхиальной астмы рентгенография или КТ дают возможность выявить эмфизематозное вздутие легочной ткани, низкое стояние купола диафрагмы, увеличение легких в длину, расширение ретростернального и ретрокардиального пространств. Калибр сосудов и соответственно легочный рисунок остаются неизменными. Рентгенологическое исследование позволяет выявлять такие осложнения, как ателектаз легочной ткани и пневмоторакс. Вне приступов бронхообструкции лучевая картина легких этих пациентов нормальная либо изменения носят неспецифический характер.

6.8. Ателектазы

Ателектаз представляет собой спавшийся и незаполненный воздухом участок легочной ткани. Вентиляция легочной ткани с возникновением ателектаза может быть нарушена на субсегментарном, сегментарном и долевом уровнях. Обтурация или сдавление дыхательных путей возникает и на уровне основного бронха, приводя к ателектазу всего легкого. Ателектазы могут быть врожденными и приобретенными, а по происхождению - обтурационными или компрессионными.

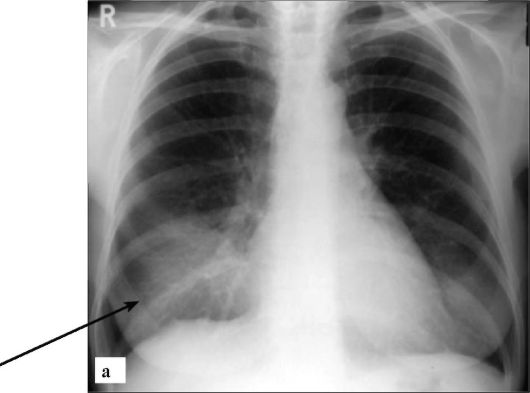

Долевые и сегментарные ателектазы имеют характерную рентгенологическую картину в виде затемнения соответствующего участка легочной ткани (рис. 6-16). Рентгенографию необходимо проводить как минимум в двух проекциях, поскольку ряд анатомических легочных структур на прямых рентгенограммах не визуализируются из-за наложения тени сердца.

Рентгенография является оптимальным методом наблюдения за ходом проводимой терапии, состоянием ателектаза, восста- новлением нормальной вентиляции легочной ткани. Неполное

Рис. 6-16. Ателектазы (стрелки) средней доли правого легкого на рентгенограммах:

а - прямая проекция

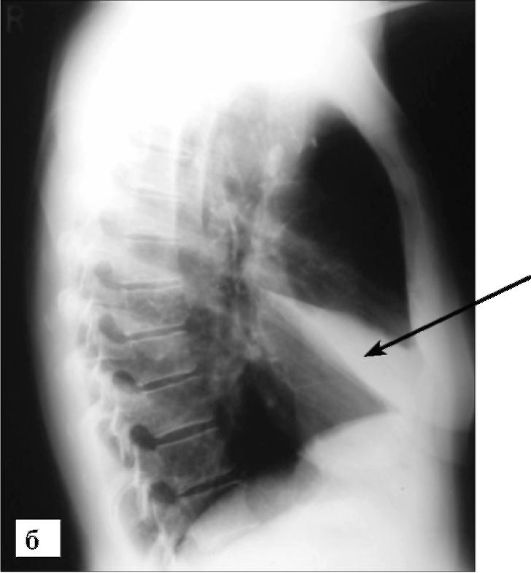

Рис. 6-16. Ателектазы (стрелки) средней доли правого легкого на рентгенограммах (окончание): б - боковая проекция

восстановление вентиляции ателектазированного участка может привести к разрастанию соединительной ткани и развитию фиб- роателектаза, что также определяется при рентгенологическом исследовании.

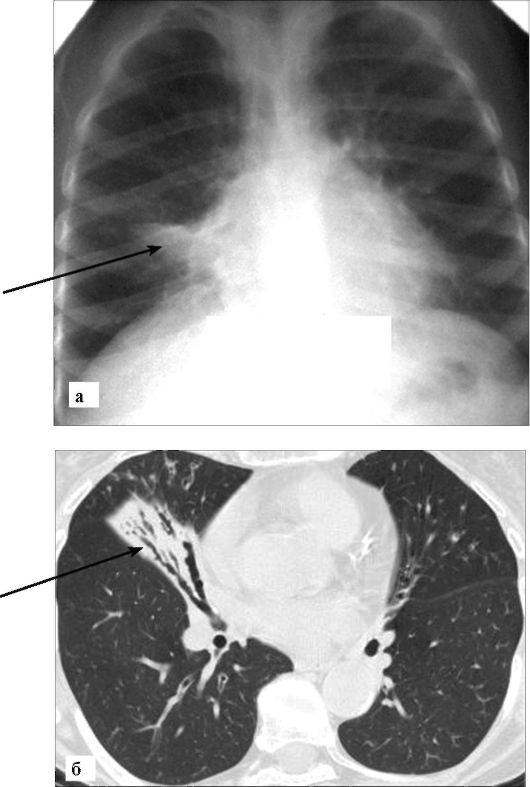

Преимуществом КТ является хорошая визуализация просветов и состояния стенок как основных, так и более мелких бронхов, что позволяет точно устанавливать диагноз возникновения ателектаза даже на субсегментарном уровне (рис. 6-17).

6.9. Рак легкого

Рак легкого является одной из основных причин смертности мужчин во всем мире. Достоверно доказана связь его возникновения с экологией окружающей воздушной среды и курением.

Основными гистологическими типами рака легкого являются аденокарцинома, плоскоклеточный, мелкоклеточный и круп-

Рис. 6-17. Ателектаз средней доли правого легкого. Средняя доля уменьшена в объеме, уплотнена (стрелка), внутри нее видны содержащие воздух бронхи: а - рентгенограмма в прямой проекции; б - КТ

ноклеточный рак. При рентгенологическом исследовании установить гистологическую форму новообразования невозможно.

В рентгенологической практике рак легкого классифицируется как центральный, периферический и бронхоальвеолярный. К центральной форме относятся опухоли, берущие свое начало из эпителия крупных бронхов. Периферический рак развивается из более мелких бронхов, а бронхоальвеолярный - из бронхиол и альвеол.

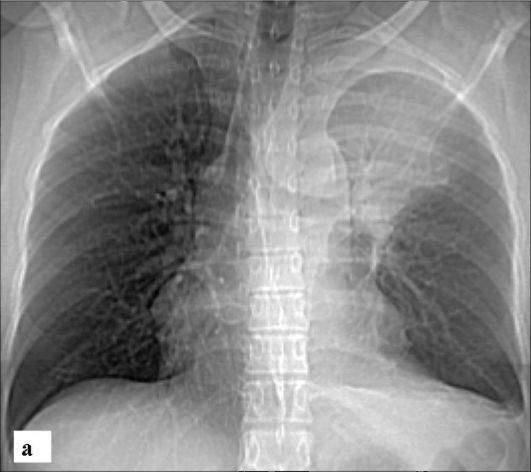

На рентгенограммах центральный рак легкого проявляется расширением и деформацией корня, а также нарушением бронхи- альной проходимости (рис. 6-18). Опухоль может расти в просвет бронха (эндобронхиальный рост), за его пределы (экзобронхиальный рост) или иметь смешанный характер роста (панбронхиальное распространение).

Вследствие нарушения бронхиальной проходимости у больных развиваются ателектазы и вторичные затяжные, рецидивирующие пневмонии, часто маскирующие основное заболевание.

Периферический рак в большинстве случаев проявляется наличием на рентгенограммах одиночного образования в легком. Контуры такого новообразования обычно бугристые и имеют неправильную

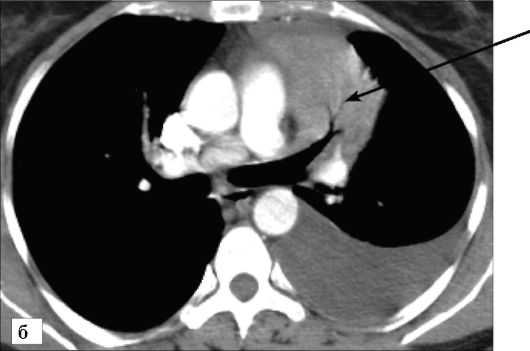

Рис. 6-18. Центральный рак левого легкого, осложненный ателектазом верхней доли, вызванной коническим сужением верхнедолевого бронха опухолью:

а - рентгенограмма в прямой проекции

Рис. 6-18. Центральный рак левого легкого, осложненный ателектазом верхней доли, вызванной коническим сужением верхнедолевого бронха опухолью (стрелка) (окончание): б - КТ-ангиопульмонограмма

форму (рис. 6-19). В центральной зоне может определяться полость распада опухолевой ткани. При железистой форме рака в структуре опухоли могут встречаться кальцинаты.

Важным рентгенологическим признаком наличия периферического рака является присутствие на рентгенограммах «дорожки» к корню легкого как следствие перибронхиального и периваскулярного лимфостаза и лимфангита. К сожалению, эти признаки появляются достаточно поздно.

Как отдельный вид периферического рака выделяют опухоль Пэнкоста, которая локализуется в области верхушки легкого и быстро распространяется на плевру, ключицу, ребра и плечевое сплетение, вызывая выраженную болевую симптоматику.

Диагностика рака легкого, особенно на ранних стадиях, может быть сложной. Рентгенологические данные приходится дифферен- цировать с туберкуломой, абсцессом, шаровидной пневмонией, доброкачественными опухолями и другими изменениями легочной ткани.

В ряде случаев только динамическое наблюдение за состоянием очага в легком позволяет определить признаки его роста и выявить наличие симптомов, подозрительных на опухоль. Наиболее инфор-

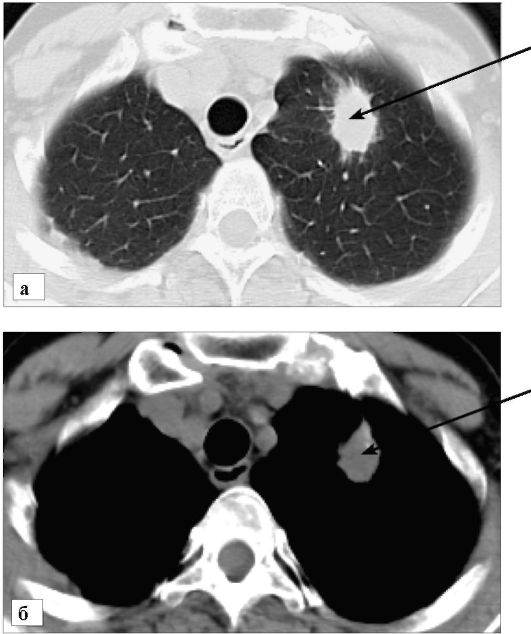

Рис. 6-19. Периферический рак верхней доли левого легкого. КТ. Стрелкой указано мягкотканое образование верхней доли левого легкого, с бугристыми, лучистыми контурами:

а - томограмма в режиме «легочного» окна; б - томограмма в режиме «мягкотканого» окна

мативным для изучения патологических процессов в легком при подозрении на опухоль является КТ, проводимая с болюсным внутривенным контрастированием и специальным программным обеспечением для определения степени увеличения объема выявленного

очага.

Бронхоальвеолярный рак может обнаруживаться в виде узловой, инфильтративной и диссеминированной форм. Рентгенологическая картина при инфильтративной форме может напоминать таковую

при очаговой пневмонии, однако клиническая симптоматика, как правило, отсутствует (рис. 6-20).

Методы лучевой диагностики применяются для проведения диагностической пункции патологического очага с целью получения цитологического материала. При этом под контролем рентгеноскопии или динамической компьютерной томографии специальная пункционная игла с мандреном подводится к новообразованию. Полученный цитологический материал позволяет установить диагноз в сложных случаях.

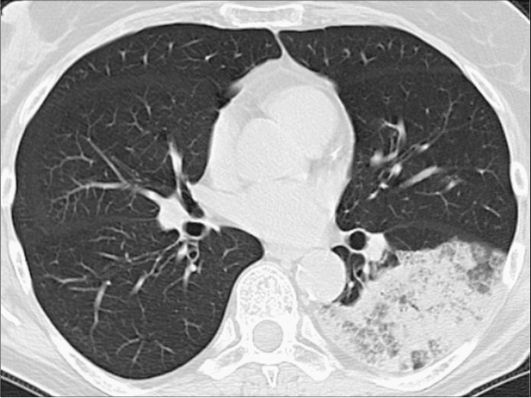

Рис. 6-20. Бронхоальвеолярный рак левого легкого, инфильтративная форма. На томограмме в нижней доле левого легкого определяется инфильтрация легочной ткани с ячеистой структурой и видимыми просветами бронхов

Выбор метода лечения при установленном диагнозе «рак легкого» возможен только при точной информации о распространенности процесса. КТ с контрастированием позволяет очень надежно определять местное распространение процесса. Для изучения костной системы на предмет метастазирования выполняют радионуклидное исследование или МРТ костей. В том случае, если возникают трудности с определением местного роста опухоли, большую помощь в диагностике обеспечивает применение ПЭТ, которая должна соче- таться с КТ.