- •Раздел первый. Социология как наука

- •Тема 1. Предпосылки возникновения социологии

- •Общая модель социального пространства

- •Тема 2. Объект, предмет и функции социологии как науки

- •Тема 3. Структура и методология социологии

- •Раздел второй. Основные этапы развития социологии

- •Тема 4. Становление социологии как науки: о. Конт, г. Спенсер и к. Маркс

- •Тема 5. Социология э. Дюркгейма и м. Вебера

- •Тема 6. Социология п. Сорокина, т. Парсонса и р.Мертона

- •Раздел третий. Общество, культура и личность в социологическом рассмотрении

- •Тема 7. Общество как социокультурная система

- •1. Происхождение культуры: от биологической формы бытия — к антропо-социо-культурной

- •2. Место культуры в системе бытия

- •3. Человеческая деятельность и культура

- •4. Строение мира культуры

- •Формы и разновидности культуры

- •Тема 8. Социально-стратификационная структура общества

- •Тема 9. Социальные организации и социальные институты

- •Тема 10. Личность и общество

- •Тема 11. Социальный контроль

- •Тема 12. Девиантное (отклоняющееся) поведение

- •1. Социальные нормы и социальные ценности и их функция в обществе

- •2. Понятие девиантного поведения

- •3. Основные теории девиантного поведения

- •4. Виды девиантного поведения

- •5. Функции девиантов в обществе

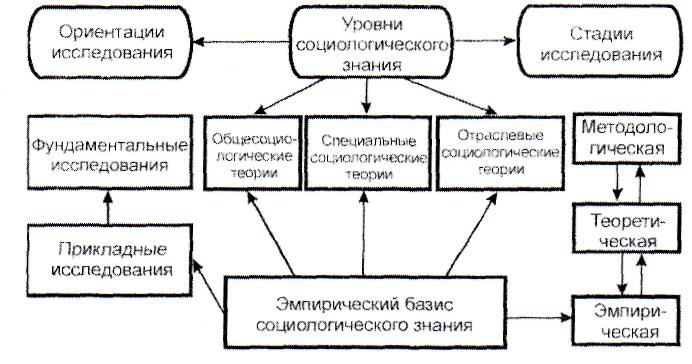

Тема 3. Структура и методология социологии

1. Современная социология являет собой сложную структуру научного знания, в рамках которой существует множество теоретических подходов и концепций, ни одна которых не является полностью адекватной и общепризнанной. Поэтому на рубеже XX—XXI веков ощущается потребность в разработке общей социологической метатеории, г.е. теории второго порядка, обобщающей основные положения существующих социологических теорий.

2. Социология, как и большинство наук, развивается на двух уровнях эмпирическом и теоретическом. Теоретическая социология – это социология, ориентированная на объективное научное исследование общества в целях получения теоретического знания. Она базируется на конкретных, эмпирическим путем полученных социальных данных, лежащих в основе социальной системы общества, его структуры, системно-структурных изменений. Эти данные собираются методами эмпирического исследования — наблюдения, изучения документов, интервьюирования, массовых опросов, социальных экспериментов. Изучение большинства социальных феноменов в социологии осуществляется преимущественно на теоретическом уровне.

4. В структуре социологии выделяются общесоциологические теории, опираются на определенную концептуальную схему, позволяющую выявить большое число эмпирически наблюдаемых стереотипов социального поведения, вскрывающих основные закономерности социальной деятельности людей и тенденции развития социальных отношений. Это — теория общественных формаций К. Маркса; теория социального действия М. Вебера; структурно-функциональная теория Т. Парсонса; теория обмена П. Блау; теория «многомерной социологии» Джеффри. Алексàндера и др.

5. Отраслевая социология - совокупность отраслей социологической науки, изучающих социальные явления, системы и процессы в отдельных сферах общественной жизни. Очень часто она формируется на стыках социологии с другими науками и изучает особенности развертывания социальных процессов не в обществе в целом, а в его различных сферах - экономическая социология, политическая социология, социология культуры, социология духовной жизни общества и т.п.

Основанием для выделения отраслевой социологии является обоснованное большинством социологов деление жизни общества на различные сферы, которые связаны с определенными видами деятельности – производственной (экономической), социальной (в узком смысле этого слова), политической и духовной.

Экономическая социология исследует социальные проблемы экономической жизни общества посредством изучения сознания людей и соответствующего типа поведения, связанных с реализацией целей и задач общественного производства, процессом удовлетворения потребностей и интересов людей в условиях функционирования социально-экономических отношений.

Социология социальной сферы изучает такие важнейшие и принципиальные проблемы, как социальная структура во всем ее многообразии, социальные процессы и институты, социальные общности. В ее рамках исследуются предпосылки, условия и факторы превращения классов, социальных слоев и групп в субъекты созидательной деятельности.

Политическая социология изучает огромный пласт перехода от объективного к субъективному, сознательному развитию. К проблемам политической социологии относятся деятельность политических организаций и объединений, формы и методы их работы в общественных условиях, способность оперативно откликаться на то или иное развитие событий. И наконец, объектом социологии в сфере политики является политическое сознание, анализ реального состояния, функционирование политической культуры как одной из существенных предпосылок достижения прогрессивных целей.

Социология духовной жизни общества, исследующая деятельность по освоению имеющихся культурных ценностей, созданию новых, распределению и потреблению накопленных.

Социология культуры - отрасль социологии, изучающая: 1) закономерности развития и функционирования культуры в обществе; 2) формирование, хранение, распространение и усвоение идей, представлений, культурных норм, ценностей, образцов поведения.

Наконец, к обобщающим отраслевым социологическим теориям относится социология управления. Она связана с использованием особого класса задач — механизма регулирования процессов, поэтому может рассматриваться самостоятельно на уровне выявления неких общих характеристик, независимо от конкретных обстоятельств, а может применяться в рамках каждой из сфер общественной жизни и составляющих их элементов, что требует выявления и анализа специфических особенностей управления в каждой конкретной области сознания и поведения людей.

Наряду с ними функционируют специальные социологические теории, изучающие социальные законы и закономерности функционирования и развития социальных общностей, т. е. то, что образует непосредственно предмет социологии и связано с категориями «социальное», «социальные отношения», «социальное взаимодействие», «социальная сфера». Примерами такого рода концепций могут служить, например, ролевая теория личности, теория бюрократии, теории референтных групп, организации, управления, теории мотивации различных видов деятельности и т. д. Специальные социологические теории развиваются в рамках каждого из направлений исследовательской деятельности — в социологии труда, семьи, личности, культуры, массовых коммуникаций и др. К специальным социологическим теориям относятся: теория «социального поведения» (например, бихевиоризм); теория «социальных взаимодействий» (Г. Зиммель, Т. Парсонс, Р. Мертон, П. Сорокин и др.); теория «социальных движений» (Герберт Блумер, Ален Турен) и др.

6. Эмпирическая социология - комплекс социологических исследований, ориентированных на сбор и анализ социальных данных с использованием методов, методик, техники социологического исследования. Здесь определяется техника социологического исследования - совокупность организационных и методических приемов и способов сбора, обработки и анализа данных: искусство формулирования вопросов, построение шкал, компоновка анкеты в целом и разработка ее графики.

7. В зависимости от ориентированности социологические исследования подразделяются на фундаментальные и прикладные. Фундаментальные социологические исследования ориентированы на разработку теоретических концепций, на изучение основных тенденций и закономерностей социального развития, проявляющихся в социальной стратификации общества, в процессах его изменения и развития, в сотрудничестве и соперничестве социальных групп, общностей, классов, этносов; в кризисах, конфликтах и войнах; в динамике основных подсистем социальной системы - в экономике, политике, культуре.

Прикладные социологические исследования ориентированы на изучение и регулирование определенных социальных процессов в четко очерченных областях общества, - например, изменений в демографической или социально-политической ситуации, возникновения и развития безработицы, девиантного (отклоняющегося) поведения и т.п. Это оперативное исследование, проведенное в короткий срок и на одном конкретном объекте (предприятие, банк, деревня) с целью социальной диагностики той или иной ситуации, выявления причин определенного явления (процесса) и подготовки соответствующих практических рекомендаций. Основная цель - решение конкретной практической проблемы.

Резкое разграничение, а тем более противопоставление фундаментальных и прикладных исследований способно затруднить развитие социологии как многогранной науки, ослабить ее теоретическую и прикладную эффективность. Выход из такой ситуации был предложен известным американским социологом Робертом Мертоном (1910-2003) , который предложил разработку еще одного теоретического компонента социологического знания - так называемых «теорий среднего уровня». Такие теории призваны обобщать и структурировать эмпирические данные в определенных областях социологического знания, таких, как изучение семьи, малых групп, процессов коммуникации и т.п.

Теория среднего уровня, по Р.Мертону, - теория: 1) исследующая конкретные формы взаимодействия человека и общества; и 2) занимающая (по общности охвата) промежуточное положение между общесоциологическими теориями и частными теориями.

На основе теорий среднего уровня формируются и развиваются отрасли социологии.

Такая структуризация вызвала самые серьезные возражения со стороны многих социологов, в частности одного из крупнейших социологов современности Пьер Бурдье. Он обвинил в сговоре, в альянсе таких известных ученых, как Т. Парсонс, который взял на себя разработку общесоциологической теории, Р. Мертон, монополизировавший представление о «среднем уровне», и П. Лазарсфельд, который стал представлять уровень эмпирии. По мнению Бурдье это идеологическое господство, раздел сфер влияния позволяет навязывать свою концепцию видения науки, не считаясь с другими подходами, заслуживающими внимания и имеющими глубокое научное обоснование.

Уровни, стадии и ориентации социологических исследований

8. В социологии также существует дифференциация на макросоциологические и микросоциологические исследования. Макросоциология представляет собой уровень социологического исследования целых общества, их систем и структур, поведения больших сообществ и таких объединений людей, как социальные классы, народы.

Микросоциология - это такой уровень социологических исследований, который ориентирован на изучение поведения отдельных личностей и их небольших групп "лицом к лицу" в их повседневной жизнедеятельности в семье, в производственном коллективе, в компании сверстников, в субкультурной группе и т.п.

9. Наиболее перспективным в современной социологии является органическое соединение макро- и микросоциологических приемов исследования общества. В качестве наиболее удобного объекта такого объединения выступает социальная общность, т.е. совокупность социальных связей и отношений между людьми, взаимодействующих между собой в рамках определенных социальных групп (семья, трудовой коллектив, религиозная община) или территорий (население города). Необходимость объединения макросоциологического и микросоциологического подходов в подобных случаях вытекает из того, что на развитие и функционирование общности одновременно влияют отдельные личности и их целенаправленные действия, а с другой стороны, — макроэкономические, макрокультурные и макрополитические факторы, определяющие ту социальную ситуацию, в которой происходит деятельность социальных субъектов - личностей и их групп.

10. Метасоциология – это обоснование методов и логики построения социологических знаний. Метасоциология проводит анализ существующих эпистемологических и методологических структур социологии вообще, равно как и ее различных компонентов - концепций, теорий, моделей, методов и т.д. Отличие метасоциологии от социологии состоит в том, что объектом исследования социологии является социальная реальность, а объектом метасоциологии - сама социология. Поэтому правомерно использовать наряду с понятием метасоциологии понятия «социология социологии» и «рефлексивная социология». Метасоциология анализирует социологию извне и изнутри. В первом случае социология рассматривается как специфическое социальное явление, которое, подобно другим явлениям, доступно социологическому анализу. Это может быть изучение общественной роли данной социологической теории, ее функций (служебных или критических) по отношению к определенной политической системе, ее влияния в обществе за пределами узкопрофессиональной среды и др. Во втором случае социология исследуется как особая научная дисциплина, совокупность конкретных проблем, понятий, теорий и методов, отвлеченно от их социального контекста.

11. Важнейшее место в структуре социологии занимает методология, представляющая собой систему принципов, методов и стратегий, используемых для приобретения социологических знаний, их интерпретации и практического применения на теоретическом и эмпирическом, фундаментальном и прикладном, макросоциологическом и микросоциологическом уровнях.

Методология отвечает на вопросы, как надо проводить научное исследование, строить непротиворечивую теорию или правильно интерпретировать полученные результаты. Методолога не интересует структура объекта или предмета исследования, как консультанта по управлению не интересует финансовое положение данной компании или ее иерархическая структура. Тот и другой разрабатывают общие принципы, приложимые к конкретным ситуациям. Методолог указывает полевому исследователю на неисправности и отклонения в его работе, выявляет конкретные ошибки и ставит конкретные задачи, подгоняя их под известный тип ошибок и задач. Точно также и консультант указывает менеджеру на ошибки в его поведении, например проявление авторитарного метода руководства, зная в общих чертах, что такое авторитарный и демократический методы в принципе. Вместо вопроса «что следует изучать?» методолог формулирует другой вопрос: «как следует изучать?»

12. Методы науки - это совокупность основных познавательных приемов, процедур, инструментария, с помощью которых осуществляется научное исследование, систематизируются полученные знания. Каждая наука использует как свои методы, так и общенаучные приемы, характерные для ряда наук. Естественно, что с развитием науки создаются принципиально новые методы. Методы социологии также постоянно уточняются, что позволяет глубже проникать в исследуемые социальные явления и процессы. Но при этом они сохраняют свой эмпирический характер. По этому качеству они в принципе отличались от умозрительных методов, оценочных суждений, характерных для философии, метафизики.

Изначально социология полагалась на методы других наук, прежде всего естественных. Пройдет немного времени и социологами будут выработаны свои собственные методы, но их эмпирическое содержание неизменно сохраняется. Практически каждая новая теория, вошедшая в копилку мировой социологической мысли знаменовала появление новаторских принципов и приемов исследования социальных реалий. Об их конкретном содержании мы поговорим позже, когда будут рассматриваться соответствующие теории. Сейчас же заметим, что с момента становления социологии как самостоятельной науки и ее предметная область, и её методический инструментарий весьма существенно изменились благодаря ряду обстоятельств.

13. Социологическая методология включает в себя

- общефилософские методы (анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение и др.), общенаучных (системный, комплексный, моделирования, типологизации и др.),

- специальные методы социологических исследований:

а) методы сбора информации: наблюдение, опрос, анализ документов, эксперимент и др.;

б) методы обработки и анализа данных: факторный, латентно-структурный, корреляционный, регрессивный, дисперсионный анализ, ранжирование, шкалирование, индексирование и т.д.;

в) методы построения теории: дедуктивный, индуктивный, сравнительный, причинный, структурно-функциональный, генетический, идеографический и др.

Все они могут применяться во взаимодействии друг с другом, а их совокупность составляет систему методологии социологического исследования.

14. Составляется программа социологического исследования - документ, содержащий:

- определение проблемы и темы исследования;

- формулирование основных и неосновных задач исследования;

- теоретический анализ проблемы;

- выдвижение гипотез;

- выбор принципиального плана исследования;

- определение объектов исследования и типов выборки;

- разработка методики сбора материала;

- определение техники сбора данных;

- определение способа обработки материала;

- составление рабочего плана исследования.

15. Парадигмальный характер социологии

При построении теории социологи сталкиваются с двумя главными вопросами: какие предметы следует изучать, как увязывать полученные факты. Ответы на эти вопросы зависят от теоретической «дорожной карты», или парадигмы6. Термин «парадигма» (от греч. paradigma – пример, образец) применительно к науке вообще – это совокупность наиболее общих принципов восприятия и осмысления мира, методов получения информации о нем.

Это значит, что существуют различные социологические объяснения социальной реальности. Появляются самостоятельные школы и течения, разрабатывающие собственные теории и методы получения информации.

Вместе с тем, несмотря на многообразие трактовок исходных положений реально существуют и функционируют в современной социологической науке три парадигмы и соответственно методологические стратегии:

- социологический реализм (объект исследования - общество, социальные системы, социальные(ая) структуры(а), социальные институты),

- социологический номинализм (объект исследования - индивид, личность, человек, социальные группы и общности)7.

К концу XX века была обоснована еще одна парадигма, которая стала называться конструктивистской8. В соответствии с этими парадигмами структура, уровни и понятийный аппарат каждой социологической стратегии зависят от того, что считается объектом и предметом социологии как науки. Именно здесь начинается логика построения понятийного аппарата. В зависимости от того, какой аспект социальной реальности, социальной жизни избран предметом анализа, основополагающим исходным понятием выступают общество или человек как личность, или синтез того и другого и их органическая целостность (см. схему 1).

Таблица 29

Парадигмы (методологические стратегии) социологии

Парадигмы |

Время возникновения |

Предмет науки |

Социологический реализм |

Середина XIX века |

Общество, его структура, социальные системы, социальные институты. В XX веке - все человечество, цивилизации |

Социологический номинализм |

Начало XX века |

Человек, личность, индивид, социальные общности |

Социологический конструктивизм |

Конец XX века |

Общественное сознание и поведение в условиях конкретной среды |

Согласно такой классификации все многообразие имеющихся в социологических работах (трудах, исследованиях) подходов можно соотнести с тремя основными парадигмами.

Сегодня считаются общепризнанными следующие принципы:

1) мультипарадигмальность социологии — в социологии парадигмы не сменяются, а сосуществуют, обеспечивая необходимый в современном обществе плюрализм мнений, верований, убеждений;

2) множественность социологий, каждая из которых имеет право на существование независимо от того, чем она занимается — объясняет и прогнозирует, понимает и вживается в мир, конструирует и интерпретирует реальность;

3) условность дисциплинарных границ — социологию не только невозможно, но и вредно принципиально отделять от других общественных и гуманитарных наук.

16. Статус социологии

Социология обладает двойным статусом: она принадлежит к социальным и гуманитарным дисциплинам. Двойной статус отражается в понимании сущности и предмета социологии. Когда хотят указать на принадлежность социологии к числу социальных наук, то говорят, что она представляет собой науку о поведении людей как представителей больших социальных групп, объективных закономерностях функционирования социальной структуры общества и входящих в нее социальных институтах. Когда стремятся подчеркнуть принадлежность социологии к области гуманитарного знания, то указывают на то, что социология изучает социокультурную сущность человека. Это означает, что для социолога человеческое поведение обусловлено не природной генетикой и не физиологией, как для биологии или психологии, а культурным контекстом, то есть традициями, обычаями, культурными нормами и символами, ценностями и идеалами.

К гуманитарным дисциплинам относят историю, философию, литературоведение, искусствознание, культурологию. Гуманитарные науки оперируют нестрогими моделями, оценочными суждениями и качественными методами, социальные науки - формализованными моделями, математическим аппаратом и опираются на количественное, или квалифицированное знание. Социальной называется наука, изучающая поведение людей в обществе с использованием эмпирических методов и математического аппарата. Гуманитарные знания не опираются в той же степени на сбор фактов, меньше используют эмпирические методы. У них нет математического аппарата и статистики. Вместо обобщенных эмпирических в них используются субъективные оценки и ценностные суждения, социальные науки, напротив, оперируют объективными суждениями, то есть истинность которых можно подтвердить фактами. Гуманитарные науки изучают «человеческое в человеке».

Таким образом, социология - это пересечение гуманитарных знаний и социальных наук. Она занимает центральное место и выполняет интегративную (объединяющую) функцию по отношению ко всем другим социальным и гуманитарным наукам. Иначе говоря, социология выполняет функцию философии для этих наук, т.к. дает им знания о структуре и законах развития общества в целом.

17. Место социологии в системе наук

Социология и история. Социология как наука об обществе включает в себя существенные формы и функции исторического знания, использует методологию и теорию исторической науки, методы и источники их изучения, историю отдельных государств и народов как неотъемлемую часть всемирной истории, которая является фундаментальной базой истории социологии.

Социология и социальная философия. Социальная философия в социологии рассматривается как высший уровень теоретического обобщения социальных явлений и процессов, раскрывающий особенности философского взгляда на общество: исследование сущностного измерения общественной жизни через социальные факты, категории «социального». Социальная философия послужила толчком к развитию социологии как науки, т.к. она отражала идеологию и интересы прогрессивных интеллектуальных сил общества, стремящихся к научному познанию мира и прогресса. В отличие от социальной философии социология имеет эмпирический уровень, оперирует конкретными цифрами и фактами. Социальная философия – это общетеоретическая социология.

Социология и социальная психология. Социальная психология является междисциплинарной областью знаний (на стыке социологии и психологии). В ней общество рассматривается как механическое множество индивидуальных актов, исследуемых в психике, поведении и деятельности. Микросоциологические теории близки по сути к социальной психологии.

Социология и политология. Политология, изучаемая социологами, раскрывает роль и место политики в жизни современных обществ, политические отношения и процессы, политические организации и движения, социокультурные аспекты политики, мировую политику и международные отношения, национально-государственные интересы отдельных стран в новой геополитической ситуации.

Социология и философия культуры. В философии культуры раскрываются основные понятия культуры, культурные ценности, традиции и нормы; дается типологизация культур, социальных институтов культуры; уделяется внимание месту и роли отдельных стран и народов в мировой культуре и тенденциям культурной универсализации в современном мировом процессе. В социологии культура рассматривается как результат человеческой деятельности, оказывающий влияние на социальную жизнь индивидов и общностей через социализацию (в результате которой происходит формирование личности), через создание и введение ценностей, через социальные нормы, через создание разного рода социальных систем.

Социология и социальная антропология. Социальная антропология – родственная социологии дисциплина, рассматривает культуру как образ жизни человека и общества; миры человека и константы его существования, парадигмы социально-антропологического исследования. Физическая антропология исследует общества прошлых веков, культурная антропология – культурную деятельность индивидов в прошлых и настоящих обществах. Предмет же социологических исследований ориентирован на изучение явлений и процессов, связанных с возникновением различных форм совместной жизни людей, структуры социальных общностей, факторов, объединяющих и разрушающих эти общности, изменений и преобразований, происходящих в них.

Связь социологии с другими общественными науками можно охарактеризовать двояко. С одной стороны, бесспорно, социология использует информацию, полученную в рамках других дисциплин: например, показатели экономического роста (информация от экономистов), данные о рождаемости и смертности (от демографов) и пр. Однако, с другой стороны, следует отметить, что социология обогащает другие науки выводами, полученными в результате социологических исследований. Например, социологи могут анализировать социальные последствия экономического роста или делать выводы относительно социальных причин и последствий низкой рождаемости, дополняя экономическую и демографическую информацию.

Таким образом, социология является интегрирующей, междисциплинарной наукой, в которой содержатся основы знаний целого ряда естественных, социальных и гуманитарных дисциплин. При этом она, несомненно, связана и находится под влиянием естественных наук: математики, демографической, экономической и социальной статистики, информатики, которые дополняют ее в процессе исследования всех сфер жизни общества, обогащают ее инструментарий и тем самым способствуют появлению самостоятельных направлений в социологии, таких как социогеография, социомедицина, социобиология и др. Это новые научные направления, появившиеся на стыке социологии и других наук, способствующие объяснению и прогнозированию событий и процессов социальной среды.