- •Раздел первый. Социология как наука

- •Тема 1. Предпосылки возникновения социологии

- •Общая модель социального пространства

- •Тема 2. Объект, предмет и функции социологии как науки

- •Тема 3. Структура и методология социологии

- •Раздел второй. Основные этапы развития социологии

- •Тема 4. Становление социологии как науки: о. Конт, г. Спенсер и к. Маркс

- •Тема 5. Социология э. Дюркгейма и м. Вебера

- •Тема 6. Социология п. Сорокина, т. Парсонса и р.Мертона

- •Раздел третий. Общество, культура и личность в социологическом рассмотрении

- •Тема 7. Общество как социокультурная система

- •1. Происхождение культуры: от биологической формы бытия — к антропо-социо-культурной

- •2. Место культуры в системе бытия

- •3. Человеческая деятельность и культура

- •4. Строение мира культуры

- •Формы и разновидности культуры

- •Тема 8. Социально-стратификационная структура общества

- •Тема 9. Социальные организации и социальные институты

- •Тема 10. Личность и общество

- •Тема 11. Социальный контроль

- •Тема 12. Девиантное (отклоняющееся) поведение

- •1. Социальные нормы и социальные ценности и их функция в обществе

- •2. Понятие девиантного поведения

- •3. Основные теории девиантного поведения

- •4. Виды девиантного поведения

- •5. Функции девиантов в обществе

4. Строение мира культуры

Понимание культуры как особой формы бытия, производной от человеческой деятельности, открывает путь к анализу ее строения. Поскольку деятельность людей выступает в трех основных формах — материально-практической, духовно-теоретической и практически-духовной — художественной, постольку в целостном поле культуры исторически дифференцируются три соответствующие подсистемы — материальная культура, духовная культура и художественная культура (художественная же деятельность есть особый — образный — способ воссоздания реальности, обращенный к нашему переживанию и тем самым дополняющий ваш жизненный опыт, позволяя каждому пережить то, чего он не может пережить в своей реальной жизни).

Три подсистемы культуры

Эта схема разрушает декомпозицию материальной и духовной культуры: в культуре нет и не может быть ничего чисто материального, неодухотворенного интересом людей, замыслами, проектами создателей «второй природы», и нет и не может быть ничего чистодуховного, нематериализованного в речи и музыке, в мимике и жесте, в письме и рисунке.

Выделение художественной культуры как подсистемы культуры обосновывается ее амбивалентностью: искусство является «и тем и этим», т.е. и духовной деятельностью, и материальной; причем две стороны — поэтическая идея и звучание стиха, песни или симфонии, переживание природы и красочное полотно картины, динамическое чувство и жесто-мимическая материя танца, и т.д. — во всех видах искусства слиты воедино и не могут быть разъединены. Ни та, ни другая сторона не может быть заменена: слово в стихе — другим словом, рисунком или жестом, актерское движение — рисунком, словом или напевом, фортепьянная партия в концерте Чайковского — скрипичной, и наоборот; более того, роль, сыгранную И. Смоктуновским, нельзя заменить той же ролью в исполнении В. Высоцкого, и даже одно исполнение произведения искусства актером, музыкантом, балериной — другим.

Такое нерасторжимое единство двух начал на философском языке называется тождеством. Именно взаимное отождествление духовного и материального и отличает художественную деятельность от духовной и материальной, а тем самым служит основанием для различения трех подсистем культуры.

Однако в пределах самой культуры духовное, материальное и художественное содержание существенно неоднородно. Содержание духовной культуры определяется строением духовной деятельности человека. Она охватывает три способа освоения субъектом объективной реальности, которые являются необходимыми и достаточными для обеспечения подлинного и полноценного человеческого бытия, — это три вида субъектно-объектного отношения: 1) познание мира; 2) его ценностное осмысление; 3) идеальное преобразование (проектирование желаемого); 4) необходимое для всего этого межсубъектное взаимодействие людей — их духовное общение.

Строение духовной культуры

Материальная культура включает в себя,

1) техническую культуру, рождающуюся в процессе преобразования человеком природной материи. Эта форма материальной культуры представляет собой творимый людьми мир технических средств воздействия на природу и на самих себя: от здания собственных искусственных органов (ножа и пилы, лопаты и серпа, рычага и колеса, копья и меча и т.д.), компенсирующих природную, физическую слабость человека, до изобретения хитроумнейших машин, приборов, средств передвижения и связи.

2) физическую культуру, т.е. способы преобразования человеческого тела. Это понятие долгое время трактовалось в русле свойственного всем постязыческим религиям презрительного и ханжески-стыдливого отношения к телу как сопернику духовных устремлений человека к Богу и к бесплотному вечному бытию в потустороннем мире. Однако в наше время оно начинает приобретать адекватные осмысление и оценку, основанные на понимании того, что формирование собственного тела — это не только так называемая «физкультура» и спортивные игры, но и медицина, питание, сексуальные отношения, создание благоприятных экологических условий для здоровой жизни. Есть все основания полагать, что чем дальше будет развиваться цивилизация, тем более значительное место станет занимать в ней физическая культура, так как в конечном счете идеальный образ человеческого бытия, который, говоря языком синергетики, должен служить аттрактором — силой притяжения из будущего — нашей деятельности, складывается из равновесия, гармонии и взаимного опосредования духовной и материальной жизни человека.

Широко понимаемая физическая культура включает в себя: 1) собственно физкультуру, т.е. любительские занятия физическими упражнениями; 2) спорт как профессиональное занятие физическими упражнениями с целью добиться наивысших достижений и получать за свою деятельность заработную плату, гонорар; 3) культивирование здорового образа жизни, отказ от алкоголя и курения, регулярные занятия физкультурой; 4) специализированные виды украшения или совершенствования тела, например, культуризм (бодибилдинг), пластическая хирургия лица и косметика, татуировка и художественная роспись, похудание (включая такие экзальтированные формы похудания, как упражнения йогов и религиозный аскетизм) и лечебное голодание; 5) спортивные, любительские и профессиональные танцы, в том числе конкурсы и соревнования танцоров, народные пляски и хороводы, дансинги и дискотеки, брейк-данс и т. п.; 6) современная и традиционная медицина, направленные на избавление организма от физических недугов, травм, недомоганий.

3) социально-организационную культуру - социальную форму материальной культуры в силу того что материальный мир предстает в трех формах — природы, человека и общества.

«Социальная материя» отличается от природной, но это не лишает общественное бытие своеобразного материального субстрата. При всей метафоричности употребления понятий «материя», «материальное» применительно к общественным явлениям, сам факт такого применения говорит о несомненной существенной общности между социальной и природной, телесной материей человека. Общность состоит в том, что общественные отношения — и производственные, и социально-политические, — чтобы быть прочными и независимыми от функционирующих в них людей должны иметь определенные организационные формы: государственные органы, суд, университеты и все другие учреждения и организации, которые существуют предметно, объективно, независимо от того, кто их создал и кто в них работает. Таким образом, культура выступает в данном случае как форма опредмеченного бытия общественных отношений, что оправдывает использование понятия-бинома «социокультурное», обозначающего единство содержания и формы в этой сфере бытия.

Так, социально-организационная форма материальной культуру (в отечественной литературе ее обычно называют «политической») обеспечивает ей полное осуществление возможностей «окультуривания» бытия человечества, неизвестного природе.

4) материальное общение. Оно подобно выделенному в духовной культуре межсубъектному взаимодействию, однако осуществляется практически а не духовно. Речь идет о тех формах коллективной практики — в труде, военном деле, спортивных играх, сексуальной жизни — участники которых выступают как равно свободные и равно активные субъекты общей деятельности.

Строение материальной культуры

Строение художественной культуры аналогично структуре обеих рассмотренных подсистем культуры: в одном измерении оно определяется различиями художественной предметности, т.е. произведений разных видов искусства, в другом — межсубъектными отношениями в данной сфере культуры. Своеобразие ее строения обусловлено тождеством духовного и материального в художественной творчестве. В первом измерении это выражается в различиях между конкретными проявлениями духовного содержания и в различиях между соответствующими данным содержаниям материальными средствами художественной формы. Так отличаются друг от друга три класса искусств, определяемых по материальной структуре как пространственные, временные и пространственно-временные, а по особенностям духовного содержания — как воссоздающие переживаемый художником материальный мир — природу, человека, вещи (живопись, графика, скульптура, художественная фотография), выражающие внутренний, эмоциональный мир человека (музыка и хореография) и соединяющие интеллектуально-духовное изображение (осмысление) реальности с выражением эмоционально-оценивающего отношения к ней художника (литература, театр, кино и телевизионное искусство). Таким образом, искусство использует все возможности, которыми располагают природа и культура, для художественно-образного освоения полноты бытия.

Строение художественной культуры

Особенность художественного общения как формы межсубъектных отношений состоит в тотальном охвате отношениями общения всех, кто вступает или уже вовлечен в своеобразное «заколдованное царство» субъектности. Именно общением являются отношения художника и зрителей, читателей, слушателей, так как они не просто воспринимают передаваемую им информацию, но по-своему переживают и осмысливают произведение искусства, тем самым соучаствуя в выработке этой информации и оказываясь своего рода соавторами художника. Общением же являются отношения между художниками в коллективных формах творчества и между зрителями-слушателями в массовых формах восприятия искусства; отношение художника к создаваемым им образам и отношение к ним зрителей, читателей, слушателей, а также отношения между самими образами в «художественной реальности». Вследствие этого искусство предоставляет людям — не только творцам «художественной реальности», но и аудитории, «живущей в ней» силою воображения, — такую степень свободы, какую не раскрывает перед ними ни одна другая сфера культуры.

Мы определяем искусство как способ моделирования действительности и жизненного опыта человека, служащий получению специфической познавательно-оценочной информации, ее хранению и передаче с помощью особого рода образных знаковых систем (художественных языков).

Следует отметить, что отличие художественной культуры и от духовной, и от материальной сфер культуры не мешает искусству в необходимых ситуациях органически соединяться и с духовными, и с материальными предметами: в первом случае соединение происходит в мифах, религиозном искусстве, государственных гимнах, революционных песнях, военных маршах, в научно-художественных жанрах литературы и художественно-философских притчах, стихах, диалогах; во втором — в архитектуре, дизайне, прикладных искусствах, а также в художественной гимнастике и других формах синтеза искусства и спорта.

Объединение в одной схеме итогов анализа строения всех подсистем позволяет добиться главной цели системной деконструкции культуры — выявить, с одной стороны, полноту и всеохватность ее содержания, с другой — целостность, обеспечиваемую спектральным характером переходов от одной формы культурной деятельности к другой.

Культура есть системная, исторически образовавшаяся и исторически изменяющаяся многосторонняя целостность специфически человеческих способов деятельности и ее опредмеченных плодов — материальных, духовных и духовно-материальных, художественных (поскольку в искусстве духовная содержательность и материальная форма взаимно отождествляются, образуя специфический информационно-семиотический текст)»15.

Получив, таким образом, общее представление о культуре, можно перейти к анализу ее отношений с другими формами бытия, а именно с обществом и человеком. Взаимодействие с ними обусловливает ее функционирование и развитие.

Культура - общество

Второе направление функционирования культуры — ее взаимоотношение с обществом, оно рождает ее социологическую проблематику. Культура и общество — системы до такой степени близкие, что их содержание нередко или вообще не различается, или представляется таким образом, что одна понимается как часть, раздел, аспект другой. Между тем эти системы различны, в известной мере автономны и развиваются каждая по своим законам.

Мы будем исходить из того понимания общества и его соотношения с культурой, которое вытекает из системного анализа бытия: человеческое общество есть реальная и всегда конкретная среда функционирования и развития культуры. Культура и общество живут по внеприродным, внебиологическим, внегенетическим законам: общество — по закону смены одного состояния другим, культура — по закону накопления ценностей, делающему возможным функционирование в одну и ту же эпоху созданий прошлого и современности. Однако они всегда активно взаимодействуют друг с другом: общество предъявляет к культуре определенные требования — одни ее деятели им отвечают, другие противостоят, а третьи вообще уклоняются от какого-либо участия в решении социальных проблем, — а культура, независимо от того, в какой мере это осознается ее деятелями, влияет на жизнь общества и на направление его развития. Такие понятия, как «тенденциозность» и «аполитичность», «гражданственность» и «безыдейность», «социальная ответственность» и «эскейпизм», «критический реализм» и «искусство для искусства», достаточно отчетливо говорят об интенсивности взаимоотношений между этими двумя сферами бытия.

С этих позиций культура есть форма бытия, ибо она выступает как способ реализации, регуляции, сохранения и воспроизводства всей общественной жизни, сама не совпадая с ней. Все свойства общественного человека «культивируются». Справедливо подчеркивает отечественный культуролог А.Я.Флиер: «Иначе совместное сосуществование людей окажется практически невозможным. Решая эту проблему, люди постепенно вырабатывают сложную систему «правил игры» - совокупность таких способов удовлетворения своих индивидуальных и групповых интересов и потребностей, которые являются социально приемлемыми, допустимыми по своей социальной цене и последствиям, т. е. стимулируют социальную интеграцию членов сообщества и не наносят вреда их социальной консолидированности, снимают накапливающиеся противоречия и напряжения в их совместном бытии, а по возможности и повышают уровень их солидарности, взаимопонимания и взаимосогласованности в деятельности. Эта система «правил игры» или «социальных конвенций» коллективного существования и взаимодействия людей называется культурой»16.

Если общество – это совокупность общественных отношений, то именно они являются содержательным наполнением всех социальных институтов, культура же – является оформлением этого содержания в процессе созидательной, целенаправленной, сознательной деятельности людей. Поэтому отношения культуры и общества могут быть рассмотрены в категориальных системах: «содержание и форма», «внутреннее и внешнее», «сущность и существование», «инвариантное – вариативное»17. Взаимоотношение культуры с обществом рождает ее социологическую проблематику. Другие «универсалии» культуры (материальная культура) более интересуют социоантропологов, нежели собственно теоретиков социологии.

Материально-практический уровень отношений культуры и общества выявляется именно этой — организационно-институциональной — формой их бытия. Но ее отличие от вещественно-технической предметности культуры состоит не только в особой форме материальности — общественное учреждение нельзя взять в руки, осязать, видеть, слышать — но и в том, что мир вещей является внешним по отношению к человеку, а организации и учреждения — это опредмеченная форма человеческих отношений, это не столько продукт деятельности людей, сколько форма объективации самой этой деятельности. Именно поэтому социально-организационная культура охватывает всю жизнь общества, так или иначе оформляет всю полноту общественных отношений, оказываясь равномасштабной обществу (неудивительно, что их трудно различить при суммарном, недостаточно проницательном анализе — они представляют собой две стороны одних и тех же — социокультурных, как их следует точно называть — явлений и процессов).

Все социальные организации – учреждения образования, фирмы и банки, министерства и политические объединения – принадлежат и обществу, и культуре. По отношению же к обществу культура является формой его существования, а не его содержанием, поскольку общество – это система отношений между людьми в их совместном деятельностном бытии, система двухуровневая, охватывающая экономические отношения и политико-правовые. Тип общества определяется характером этих отношений, а экономическая, политическая, правовая культура есть способ реальной, практической организации данных отношений.

Таким образом, культура и общество тесно и неразрывно связаны друг с другом по формуле: культурные способы опредмечивания общественных отношений. Отсюда и термин – «социокультурное», обозначающий связь и различие этих двух сторон человеческого бытия.

Культура - человек

Отношение культуры и человека — третий по логике, но главный по значению, круг проблем современной культуры, формирующий ее антропологически-гуманистическое содержание. Нужно различать проблемы

1) «Культура и человек» - вневременное, внерегиональное и внесоциальное, оно состоит в выявлении роли человека как творца культуры и роли культуры как творца человека или, точнее, всего человеческого в человеке

2) «Культура и личность» — конкретно-историческое, социально-историческое и регионально-специфическое, особенно актуальное в современных условиях в нравственном, эстетическом, художественном, педагогическом отношениях. Это заключается в установлении особых качеств, которые порождают в культуре самосознание личности и потребность ее самовыражения, т.е. тех качеств личности, которые формирует в ней современная культура.

Поскольку человек является природным существом, попросту говоря — особого вида животным, постольку система его бытия

не одномерно-биологична, согласно воззрениям позитивистов, и

не одномерно-социальна, как утверждали вульгарные социологи, опираясь на ложно толкуемого К. Маркса, и

не одномерно-духовна, по спиритуалистическим воззрениям теологов и религиозных философов, и

не одномерно-культурна, и даже

не двухмерна — биосоциальна (zoon politikon, no Аристотелю, «общественное животное», по К. Марксу), а

трехмерна — био-социо-культурна, ибо человек есть животное, творящее культуру и творимое культурой, живущее в обществе и по законам общества.18

Поэтому представляются неосновательными взгляды тех исследователей, которые сводят культуру к одной только духовной деятельности человека или, еще более узко, к той или иной ее конкретной форме – символической, знаково-коммуникативной, религиозно-нравственной, познавательной, игровой – такое сведение (редукция) столь же одностороння в трактовке сущности человека, его деятельности, культуры и потому дает о них неадекватное представление.

Концепции культуры в социологии

Американский социолог Т. Парсонс осуществил структуризацию системы культура в зависимости от уровня регулирующего влияния компонентов социальной системы. В четырехкомпонентной структуре действия функциональной социальной системы, с его точки зрения, высшую регулирующую ступень занимает культура, которая оказывает корректирующее влияние на три следующие подсистемы: общество, личность, организм (имеется в виду человеческий организм).

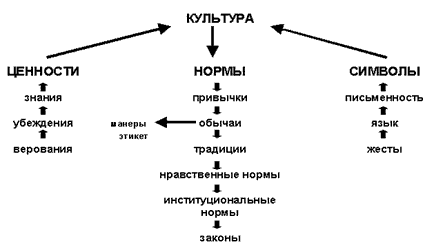

Всеми своими функциями, своим содержанием, формами, образами, символами культура оказывает мощное формирующее влияние на индивида, социальную общность, общество в целом. Система культуры – наиболее важная из структур социальной системы, да и сам Парсонс называл себя «культурным детерминистом». Он понимал культуру как главную силу, связывающую различные элементы социального мира, или, в его терминологии, системы действия. В социальной системе культура воплощена в нормах и ценностях. Таким образом, следует вести речь социальной культуре как регулятивном механизме, обеспечивающим взаимодействия между людьми.

Парсонс совершенно обоснованно утверждал, что удивительная сложность систем человеческой деятельности невозможна без относительно стабильных систем, т.е. без систем культуры. Сама же система культуры оказывается общеразделяемой данным обществом или общностью ценностно-нормативной системой символов, значений, образцов поведения, регулирующих повседневные мысли, чувства, ожидания, действия индивидов и социальных групп.

Важную роль культуры в структурировании общества раскрыл американский социолог Р. Мертон. Он выделил два главных фактора влияния культуры на социально-стратификационные изменения:

1) культурные цели, намерения и интересы, выступающие в качестве законных целей для общества или его отдельных слоев;

2) регулирующее и контролирующее воздействие культуры на приемлемые для общества или его большинства способы достижения целей.

Существующие в обществе социокультурные нормы и образцы не только оказывают мощное влияние на социально-стратификционные изменения, но и социализируют каждую формирующуюся личность, развивают и обогащают ее духовный мир и практику повседневного поведения. Поэтому вполне можно согласиться с Р. Мертоном, который утверждал, что культура обеспечивает членов данного общества необходимым руководством на всем жизненном пути, эффективное функционирование индивидов и общества без него невозможно.

Социальные функции культуры

Основные социальные функции культуры связаны с решением задач:

1) интеграции и консолидации людей в целях совместного удовлетворения их индивидуальных и групповых потребностей и интересов (или обеспечения условий для такого рода действий);

2) организации людей (структурирования и разделения социальных функций по направлениям деятельности, группам исполнителей и пр.), нормирования и регуляции практики их совместной жизнедеятельности, технологий и результатов их труда, межличностных и групповых взаимодействий и пр.;

3) обеспечения процессов познания окружающего мира, формирования представлений, верований, идей и т.п.;

4) накопления и обобщения социального опыта коллективной жизни, выработки критериев оценки полезности и значимости тех или иных явлений для человека и общества, построения иерархии экзистенциальных ценностных ориентации;

5) формирования стандартов социальной адекватности членов сообщества, образов социальной идентичности и престижности, средств социального вознаграждения или наказания;

6) осуществления социальной коммуникации между людьми, символического обозначения предметов, явлений и процессов окружающего мира, выработки языков и способов обмена информацией, технических средств ее фиксации, хранения, тиражирования, трансляции и пр.;

7) разработки механизмов воспроизводства сообщества как социальной целостности посредством межпоколенной трансляции социального опыта, воплощенного в формах и традициях (вербальных и невербальных текстах) данной культуры, и т.п.

К числу важнейших функциональных особенностей культуры как системы следует отнести и такие ее свойства, как

- способность к самообновлению, постоянному порождению новых форм и способов удовлетворения интересов и потребностей людей, адаптирующих культуру к меняющимся условиям бытия (прежде всего историческим), порожденным творческой инициативой отдельных личностей или логикой развития технологий в той или иной специализированной сфере деятельности;

- постоянную селекцию и отбор форм культуры, оказавшихся наиболее эффективными как с т. зр. утилитарных функций, так и наиболее приемлемыми по своей социальной цене и последствиям, способствующим повышению уровня взаимопонимания и консолидированности членов сообщества и потому обретающим статус общепринятых норм по осуществлению соответствующих функций, включаемых в систему ценностных установок и социального опыта данного сообщества и транслируемых следующим поколениям в качестве традиций культуры;

- способности к саморазвитию, т.е. усложнению структурно-функциональных и организационных параметров всей системы культуры, углублению специализированности ее отдельных элементов и уровня их взаимосвязи и взаимодействия, повышению универсальности и интенсивности функционирования как системы в целом, так и ее отдельных наиболее важных подсистем, что в конечном счете ведет к общему повышению сложности социальной организации и форм жизнедеятельности данного сообщества и называется историческим прогрессом.