Риккетсии

Риккетсии – облигатные внутриклеточные паразиты, они способны выживать и размножаться только в цитоплазме или (и) в ядре инфицированных клетках млекопитающих.

Морфология. Риккетсии – мелкие (0,3 × 2,0 мкм) Гр– палочковидные бактерии (рис. 3.111). В целом строение аналогично строению прочих бактерий. У риккетсий выделяют оболочку, протоплазму и зернистые включения. Ядерная структура представлена зёрнышками (от 1-2 до 4). Для риккетсий характерен полиморфизм (кокковидные, палочковидные, удлиненные или изогнутые, нитевидные); изменений вирулентности в зависимости от того или иного морфологического типа не наблюдают.

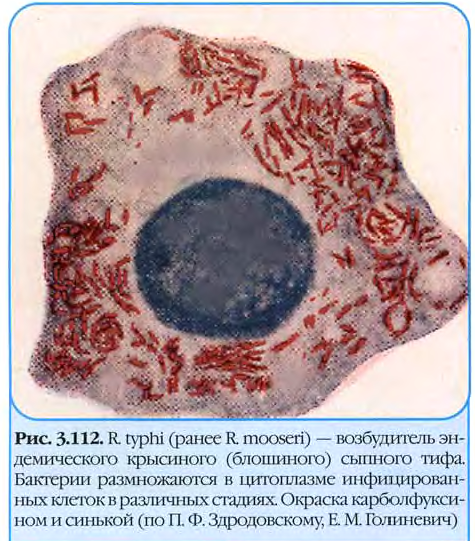

Окружены слизистым слоем. Жгутиков нет. Окрашиваются по Романовскому-Гимзе (и по Здродовскому, Маккиавелло, Гименее). Внутриклеточное расположение варьирует: риккетсии размножаются в цитоплазме, некоторые (R. rickettsii, R. sibirica) – в ядре. Риккетсии можно обнаружить в ходе микроскопии внутри инфицированных клеток (в ядре или цитоплазме). По методу Романовского-Гимзы они окрашиваются в пупрурно-фиолетовый цвет, по Здродовскому – в ярко-красный.

В клетках размножаются медленно – делением надвое. Патогенные виды обитают в членистоногих и позвоночных животных, в т.ч. у человека. Поражают эндотелий сосудов, клетки крови и гладкомышечные клетки. Риккетсии представлены двумя стадиями – вегетативной и покоящейся. В вегетативной стадии микроорганизмы представлены палочковидными, бинарно делящимися и подвижными клетками. Покоящиеся формы – сферические и неподвижные клетки, располагающиеся в клетках членистоногих и теплокровных.

Микоплазмы

Микоплазмы – свободно живущие Гр– прокариоты, лишенные истинной клеточной стенки и не способные синтезировать ее компоненты (мурамовую или диаминопимелиновую кислоту); функцию клеточной стенки выполняет трехслойная ЦПМ, покрытая снаружи капсулоподобным слоем. Нуждаются в стеролах для синтеза ЦПМ и нативном белке.

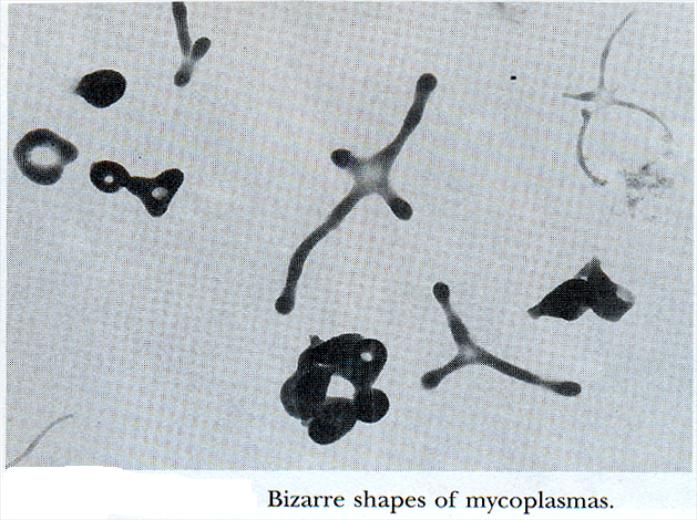

Из-за отсутствия клеточной стенки микоплазмы осмотически чувствительны, характеризуются выраженным плеоморфизмом: образуют кокковидные, нитевидные, ветвящиеся и более крупные многоядерные формы, способные образовывать псевдомицелий. Спор не образуют. Лучше окрашиваются по Ром-Гимзе.

Обычно размножаются бинарным делением, особенно после образования мелких кокковидных образований (элементарные тельца) в нитевидных структурах. Также способны к почкованию и сегментации. Семейство микоплазм включает 3 рода: микоплазмы, уреаплазмы, ахолеплазмы. Микоплазмы и уреаплазмы - внеклеточные патогены, прикрепляются к эпителию посредством специальных белков - адгезинов. Отсутствие клеточной стенки определяет устойчивость микоплазм к пенициллинам, цефалоспоринам, и другим антибиотикам, ингибирующим синтез клеточной стенки.

Темнопольная микроскопия

Основана на способности микроорганизмов сильно рассеивать свет. Для темнопольной микроскопии пользуются обычными объективами и специальными темнопольными конденсорами, центральная часть которых затемнена, так что прямые лучи от осветителя в объектив микроскопа не попадают. Объект освещается косыми боковыми лучами, и в объектив микроскопа попадают только лучи, рассеянные частицами, находящимися в препарате. Темнопольная микроскопия основана на эффекте Тиндаля, известным примером которого служит обнаружение пылинок в воздухе при освещении их узким лучом солнечного света. Чтобы в объектив не попадали прямые лучи от осветителя, апертура объектива должна быть меньше, чем апертура конденсора. Для уменьшения апертуры в обычный объектив помещают диафрагму или пользуются специальными объективами, снабженными ирисовой диафрагмой.

При темнопольной микроскопии микроорганизмы выглядят ярко светящимися на черном фоне. При этом могут быть обнаружены мельчайшие микроорганизмы, размеры которых лежат за пределами разрешающей способности микроскопа. Однако темнопольная микроскопия позволяет увидеть только контуры объекта, но не дает возможности изучить его внутреннюю структуру. С помощью темнопольной микроскопии изучают препараты типа «раздавленная капля». Предметные стекла должны быть не толще 1,1-1,2 мм, покровные – 0,17 мм, без царапин и загрязнений. При приготовлении препарата следует избегать наличия пузырьков и крупных частиц (эти дефекты будут видны ярко святящимися и не позволят наблюдать препарат).

Микоплазмы

Спирохеты

Боррелии и лептоспира в темном поле

Спирохеты

Актиномицеты

Candida albicans