Капсула

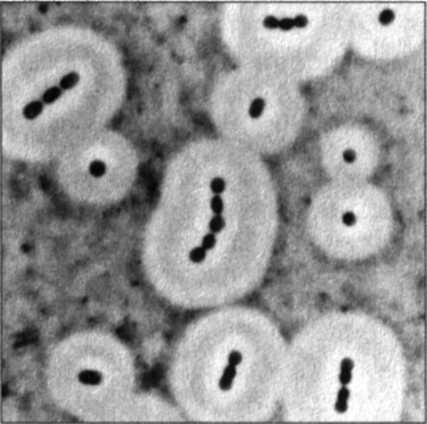

Капсула – слизистая структура толщиной более 0,2 мкм, прочно связанная с клеточной стенкой бактерий и имеющая четко очерченные внешние границы. Она выявляется при специальных методах окраски мазка (например, по Бурри–Гинсу), создающих негативное контрастирование веществ капсулы: тушь образует темный фон вокруг капсулы (рис.)

Капсула состоит из полисахаридов (экзополисахаридов), иногда – из полипептидов; например, у сибиреязвенной бациллы она состоит из полимеров D-глутаминовой кислоты. Капсула гидрофильна, препятствует фагоцитозу бактерий. Капсула антигенна: антитела против капсулы вызывают ее увеличение (реакция набухания капсулы).

Обнаружение капсул бактерий имеет значение как для их дифференциации, так и для определения вирулентности. Капсулы, как и споры, плохо воспринимают анилиновые красители, поэтому чаще применяют негативные методы окраски.

Окраска по Бурри. При негативном способе окраски живых бактерий по этому методу бактерии остаются неокрашенными на темном фоне. В каплю туши, разведенную 1:10 дистиллированной водой, вносят исследуемую культуру и равномерно распределяют петлей или краем предметного стекла. Мазок сушат на воздухе и микроскопируют с иммерсионной системой. Вместо туши иногда используют нигрозин, конго красный и др.

Окраска по Гинсу. Высушенный на воздухе препарат, приготовленный по Бурри (см. выше), фиксируют, нанося 2–3 капли спирта и сжигая его на стекле. На остывшее стекло наливают фуксин Пфейффера на 3 – 5 мин, промывают мазок водой и высушивают.

В

по Бурри

этом случае бактерии окрашиваются в красный цвет, а неокрашенные капсулы контрастно выделяются на тушевом фоне препарата. Иногда вокруг окрашенных бактерий, не образующих капсул, видны небольшие бесцветные зоны – ложные капсулы, которые появляются в результате неправильного высушивания или фиксации мазка.

Грибы

Грибы относятся к царству Fungi (Mycetes, Mycota). Это многоклеточные или одноклеточные нефотосинтезирующие (бесхлорофильные) микроорганизмы с клеточной стенкой. Являются эукариотами, т. е. относятся к домену «Eukarya». Широко распространены в природе, особенно в почве.

Грибы имеют ядро с ядерной оболочкой, цитоплазму с органеллами, цитоплазматическую мембрану и многослойную, ригидную клеточную стенку, состоящую из нескольких типов полисахаридов, а также белка, липидов и др. ЦПМ содержит гликопротеины, ФЛ и эргостеролы (в отличие от холестерина – главного стерола тканей млекопитающих). Грибы являются Гр+ микробами, вегетативные клетки – некислотоустойчивые.

Классификация и таксономия. Царство Mycota разделяют на 2 отдела: слизневики и истинные грибы. В зависимости от типа размножения (полового или бесполого) истинные грибы разделяют на 7 классов. Первые 4 класса представлены низшими грибами, остальные – высшие грибы. Большую часть возбудителей микозов человека относят к условному классу – несовершенные грибы или дейтеромицеты, т.к. половая (совершенная) стадия размножения у них отсутствует либо не выявлена. Дейтеромицеты образуют септированный мицелий, размножаются только бесполым путем, а именно в результате формирования неполовых спор – конидий. Их систематическое положение не вполне ясно, классификация основана на формах спороношения или других внешних признаках и служит только практическим целям.

Различают два основных типа роста грибов: гифальный и дрожжевой, разница в их организации скорее кажущаяся, чем действительная.

Гифальные (плесневые) грибы образуют ветвящиеся тонкие нити (гифы), сплетающиеся в грибницу, или мицелий (плесень). Гифы, врастающие в питательный субстрат, называются вегетативными гифами (отвечают за питание гриба), а растущие над поверхностью субстрата – воздушными или репродуктивными гифами (отвечают за бесполое размножение).

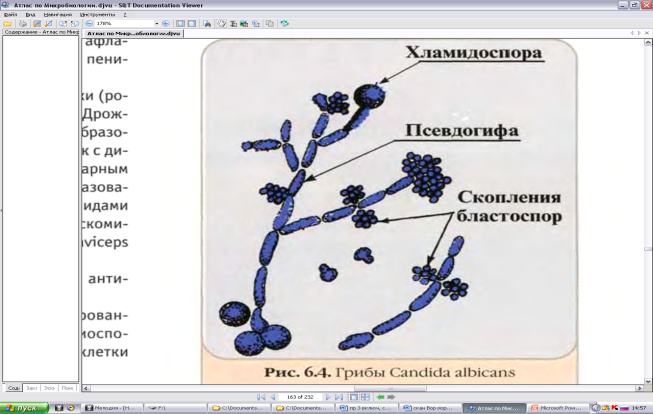

Дрожжевые и дрожжеподобные грибы в основном имеют вид отдельных овальных клеток. Дрожжи – одноклеточные грибы, утратившие способность к образованию истинного мицелия; имеют овальную форму клеток с диаметром 3-15 мкм. Они размножаются почкованием, немногие виды – бинарным делением. У некоторых видов (например, Candida albicans) наблюдают удлинение бластоконидий с образованием псевдогиф.

Диморфизм. В зависимости от условий некоторые грибы могут проявлять морфологический диморфизм, т.е. быть мицелиальными (гифальными) или дрожжеподобными (многие возбудители системных микозов, а также Candida).

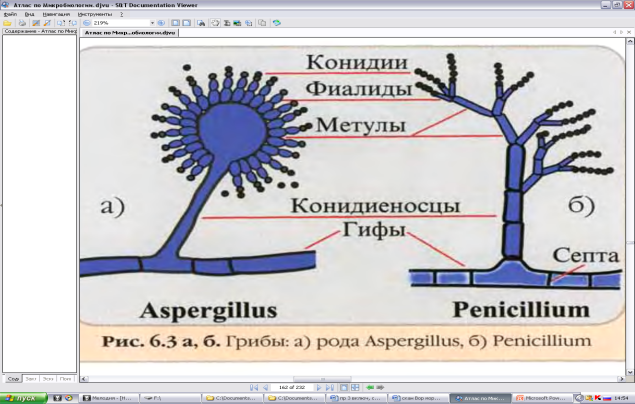

Эндогенные споры (спорангиоспоры) созревают внутри округлой структуры – спорангия. Экзогенные споры (конидии) формируются на кончиках плодоносящих гиф, так называемых «конидиеносцах» .

Большинство грибов родов Aspergillus, Penicillium являются анаморфами, т.е. размножаются только бесполым путем, с помощью бесполых спор – конидий (рис) и отнесены по этому признаку к несовершенным грибам.

У грибов рода Aspergillus репродуктивные структуры заканчиваются терминальными пузырьками или головками, в которые врастают «бутылкообразные» репродуктивные структуры – стеригмы (фиалиды), на которых образуются цепочки конидий.

У грибов рода Penicillium головка отсутствует, вместо нее путем деления развивается специализированная плодоносящая гифа, напоминающая кисточку, так как из нее (на конидиеносце) образуются утолщения, разветвляющиеся на более мелкие структуры – стеригмы, фиалиды, на которых находятся цепочки конидий.

Некоторые виды аспергилл могут вызывать аспергиллезы и афлатоксикозы. Пенициллы могут вызывать заболевания – пенициллиозы. Многие виды аскомицетов являются продуцентами антибиотиков, используются в биотехнологии.

К дейтеромицетам относятся и несовершенные дрожжи – (дрожжеподобные грибы), например некоторые грибы рода Candida, поражающие кожу, слизистые оболочки и внутренние органы (кандидоз).

Дрожжевая фаза представлена крупными (4-8 мкм) овальными или круглыми клетками. Температурный оптимум – 25-28 °С. Переход в мицелиальную фазу можно наблюдать при культивировании при более низкой температуре (22-25 °С). Делятся почкованием, образуют псевдогифы (псевдомицелий) в виде цепочек из удлиненных клеток и септированные гифы. Для C. albicans в старых культурах характерно образование хламидоспор (хламидоконидий) - покоящихся спор, располагающихся на конце или внутри гифы.

Для идентификации грибов рода Candida определяют тип филаментации, наличие хламидоспор. Важным отличительным признаком грибов Candida albicans является способность образовывать ростовые трубки – трубкообразные выросты бластоспор. Наряду с псевдомицелием могут образовывать истинный мицелий (например, при росте на кукурузном агаре).

По Граму C. albicans окрашиваются в темно-фиолетовый цвет, иногда с розовой центральной частью клетки, по Цилю-Нильсену – в синий с розовато-желтыми включениями липидов; по Романовскому-Гимзе – в розовато-жёлтый цвет с тёмно-фиолетовыми включениями волютина и красным хроматиновым веществом.