- •1.Гарвардская архитектура

- •2.Архитектура фон Неймана

- •Защита информации при реализации информационных процессов.

- •Сетевые операционные среды и платформы.

- •22. Разработка web-приложений с помощью php.

- •Понятие системы. Классификация систем.

- •Разработка web-приложений с помощью php.

- •Использование современных систем управления контентом сайта (cms).

- •Методы широкополосного скоростного доступа в Internet.

- •Организация, структура и функции web-сервера.

- •Технология web-сервисов. Интеграция портлетов в порталы.

- •Основные принципы построения web-приложений. Основные требования, предъявляемые к web-приложениям.

- •Язык разметки html. Структура документа html. Динамический html.

- •Раздел документа body

- •Современные технологии разработки web-приложений. Принципы использования субд в web-приложениях.

1. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации.

Информация возникает при взаимодействии. Взаимодействующие объекты делятся на две категории: 1. Объекты передающие свои свойства – источники. 2. Объекты отображающие эти свойства – приемники. В качестве приемников могут выступать неживая природа и сознание животных и человека. Сбор информации – это процесс получения информации из внешнего мира и приведение ее к стандарту для данной информационной системы. Обмен информацией между воспринимающей ее системой и окружающей средой осуществляется посредством сигналов. Сигнал – средство передачи информации в пространстве и времени. В качестве носителя сигнала могут выступать звук, свет, электрический ток, магнитное поле и т.д. Сбор информации, как правило, сопровождается ее регистрацией, т.е. фиксацией информации на материальном носителе (документе или машинном носителе).

Передача информации осуществляется различными способами: с помощью курьера, пересылка по почте, доставка транспортными средствами, дистанционная передача по каналам связи. Для осуществления последней необходимы специальные технические средства. Дистанционно может передаваться как первичная информация с мест ее возникновения, так и результатная информация в обратном направлении. Поступление информации по каналам связи осуществляется двумя способами: на машинном носителе и непосредственно в компьютер при помощи специальных программных и аппаратных средств.

Преобразование (обработка) информации – внесение изменений в набор данных, вычисления, информационный поиск, сортировка, построение графиков и т.п.

В современных развитых информационных системах машинная обработка информации предполагает последовательно-параллельное во времени решение вычислительных задач. Это возможно при наличии определенной организации вычислительного процесса. Вычислительная задача по мере необходимости обращается с запросами в вычислительную систему. Организация процесса предполагает определение последовательности решения задач и реализацию вычислений. Последовательность решения задается, исходя из информационной взаимосвязи, когда результаты решения одной задачи используются как исходные данные для решения другой.

Технология электронной обработки информации – человеко-машинный процесс исполнения взаимосвязанных операций, протекающих в установленной последовательности с целью преобразования исходной информации (первичной) в результатную. Операция представляет собой комплекс совершаемых технологических действий, в результате которых информация преобразуется. Технологические операции разнообразны по сложности, назначению, технике реализации, выполняются на различном оборудовании разными исполнителями.

Хранение и накопление информации вызвано многократным ее использованием, применением постоянной информации, необходимостью комплектации первичных данных до их обработки. Хранение осуществляется на машинных носителях в виде информационных массивов, где данные располагаются по установленному в процессе проектирования группировочному признаку.

Технические и программные средства реализации информационных процессов

Состав вычислительной системы называют конфигурацией. Конфигурация вычислительной системы включает аппаратные и программные средства, которые представляют собой отдельно аппаратную конфигурацию и программную конфигурацию.

Аппаратная конфигурация вычислительной системы

Современные компьютеры и вычислительные комплексы имеют блочно-модульную конструкцию – необходимую для исполнения конкретных видов работ, которую можно собирать из готовых блоков и узлов. По способу расположения устройств различают внутренние и внешние устройства. Внешними, как правило, являются большинство устройств ввода-вывода данных и некоторые устройства, предназначенные для длительного хранения данных.

Согласование между отдельными узлами и блоками выполняют с помощью аппаратных интерфейсов - переходные аппаратно-логические устройства. Стандарты на аппаратные интерфейсы называют протоколами.

Протокол – это совокупность технических условий, обеспечивающих взаимное согласование различных устройств при их совместной работе.

Многочисленные интерфейсы, присутствующие в любой вычислительной системе, можно условно разделить на последовательные и параллельные. Через последовательные интерфейсы данные предаются последовательно бит за битом, а через параллельные – одновременно группами битов. При этом количество битов, участвующих в одной посылке, определяется разрядностью интерфейса (8, 16, 24, 32, 64-разрядные).

Поскольку обмен данными через последовательные интерфейсы производится битами, их производительность измеряют битами в секунду (бит/с, Кбит/с, Мбит/с). Последовательные интерфейсы применяют для подключения “медленных” устройств, когда нет существенных ограничений на продолжительность обмена данными.

Так как обмен данными через параллельные интерфейсы производится группами битов (байтами), то их производительность измеряется байтами в секунду (байт/с, Кбайт/с, Мбайт/с). Параллельные интерфейсы применяют для подключения быстродействующих устройств там, где важна скорость передачи данных.

Базовая аппаратная конфигурация компьютера

Компьютер – это электронный прибор (универсальная техническая система), предназначенный для автоматизации создания, хранения, обработки и транспортировки данных.

Существует понятие базовой конфигурации, которую считают типовой. В настоящее время в состав базовой конфигурации включают следующее:

Системный блок является основным узлом, внутри которого установлены наиболее важные компоненты:

Материнская плата, микропроцессорный комплект (чипсет), шины, оперативная память, постоянное запоминающее устройство, разъёмы для подключения дополнительных устройств (слоты). Так же могут содержаться жёсткий диск, дисковод гибких дисков, дисковод компакт-дисков CD-ROM, видеокарта (видеоадаптер), звуковая карта.

Монитор – устройство визуального представления данных. Его основными потребительскими параметрами являются: размер и шаг маски экрана, максимальная частота регенерации изображения, класс защиты.

Клавиатура – клавишное устройство управления компьютером. Служит для ввода алфавитно-цифровых (знаковых) данных, а также команд управления.

Мышь – устройство управления манипуляторного типа. Работу мыши обеспечивает специальная системная программа – драйвер мыши.

Кроме базовой конфигурации компьютера в его состав могут входить и периферийные устройства. Периферийные устройства компьютера подключаются к его интерфейсам и предназначены для выполнения вспомогательных операций. Благодаря периферийным устройствам, компьютерная система приобретает гибкость и универсальность.

Программная конфигурация вычислительной системы

Программа – это упорядоченная последовательность команд. Конечная цель любой компьютерной программы – управление аппаратными средствами. Программное и аппаратное обеспечение в компьютере работают в неразрывной связи и в непрерывном взаимодействии. Состав программного обеспечения вычислительной системы называют программной конфигурацией.

Базовый уровень – самый низкий уровень программного обеспечения представляет базовое программное обеспечение. Оно отвечает за взаимодействие с базовыми аппаратными средствами и, входят непосредственно в состав базового оборудования и хранятся в специальных микросхемах ПЗУ.

Системный уровень – переходной. Программы, работающие на этом уровне, обеспечивают взаимодействие прочих программ компьютерной системы с программами базового уровня и непосредственно с аппаратным обеспечением. Конкретные программы, отвечающие за взаимодействие с конкретными устройствами, называются драйверами устройств. Программы, отвечающие за взаимодействие с пользователем, называют средствами обеспечения пользовательского интерфейса. Совокупность программного обеспечения системного уровня образует ядро операционной системы компьютера.

Служебный уровень – это служебные программы (утилиты), обеспечивающие взаимодействие с программами базового и системного уровней. Примеры: диспетчеры файлов, средства сжатия данных (архиваторы), средства просмотра и воспроизведения, средства диагностики, средства контроля, средства коммуникации, средства обеспечения компьютерной безопасности.

Прикладной уровень – комплекс прикладных программ, с помощью которых на рабочем месте обеспечивается выполнение конкретных задач.

Текстовые редакторы, текстовые процессоры, графические редакторы, СУБД, электронные таблицы, браузеры и т.д.

3. Программное обеспечение и технологии программирования Система программирования – это комплекс средств, предназначенный для создания и эксплуатации программ на конкретном языке программирования на ЭВМ определенного типа. Средства для создания программ (программное обеспечение) Традиционными средствами разработки программ являются алгоритмические (процедурные) языки программирования. Для создания программы на выбранном языке программирования нужно иметь следующие компоненты: Текстовый редактор – это редактор, который позволяет набрать текст программы на языке программирования. Транслятор –трансляторы языков программирования, т. е. программы, обеспечивающие перевод исходного текста программы на машинный язык (объектный код), бывают двух типов: интерпретаторы и компиляторы. Редактор связей (сборщик) – это программа, которая объединяет объектные модули отдельных частей программы и добавляет к ним стандартные модули подпрограмм стандартных функций (файлы с расширением lib) Основные системы программирования

Наиболее популярные языки программирования |

Соответствующие им визуальные среды быстрого проектирования программ для Windows |

Бейсик ( Basic ) – для освоения требует начальной подготовки (общеобразовательная школа) |

Microsoft Visual Basic |

Паскаль ( Pascal ) – требует специальной подготовки |

Borland Delphi |

Си++ (С++)- требует серьезной подготовки |

Microsoft Visual С++ |

Ява ( Java ) требует серьезной подготовки |

Java : Borland JBuilder |

Технологией программирования называют совокупность методов и средств, используемых в процессе разработки программного обеспечения. Как любая другая технология, технология программирования представляет собой набор технологических инструкций, включающих:

указание последовательности выполнения технологических операций;

перечисление условий, при которых выполняется та или иная операция;

описания самих операций, где для каждой операции определены исходные данные, результаты, а также инструкции, нормативы, стандарты, критерии и методы оценки и т. п.

Кроме набора операций и их последовательности, технология также определяет способ описания проектируемой системы, точнее модели, используемой на конкретном этапе разработки.

Различают технологии, используемые на конкретных этапах разработки или для решения отдельных задач этих этапов, и технологии, охватывающие несколько этапов или весь процесс разработки. В основе первых, как правило, лежит ограниченно применимый метод, позволяющий решить конкретную задачу. В основе вторых обычно лежит базовый метод или подход (парадигма), определяющий совокупность методов, используемых на разных этапах разработки, или методологию.

Исторически в развитии программирования можно выделить несколько принципиально отличающихся методологий.

Изначально понятие технологии как таковой — это 60-е годы прошлого столетия — это период "стихийного" программирования. В этот период отсутствовало понятие структуры программы, типов данных и т.д. Вследствие этого код получался запутанным, противоречивым. Программирование тех лет считалось искусством. Конец 60-х — кризис в программирование.

Выход из этого кризиса — переход к структурной парадигме программирования. Структурный подход к программированию представляет собой совокупность рекомендуемых технологических приемов, охватывающих выполнение всех этапов разработки программного обеспечения. В основе структурного подхода лежит декомпозиция (разбиение на части) сложных систем с целью последующей реализации в виде отдельных небольших подпрограмм. С появлением других принципов декомпозиции (объектного, логического и т.д.) данный способ получил название процедурной декомпозиции.

Объектно-ориентированное программирование (ООП) определяется как технология создания сложного программного обеспечения, основанная на представлении программы в виде совокупности объектов, каждый из которых является экземпляром определенного типа (класса), а классы образуют иерархию с наследованием свойств. Взаимодействие программных объектов в такой системе осуществляется путем передачи сообщений.

4. Методы защиты информации

Защита информации в компьютерных системах обеспечивается созданием комплексной системы защиты. Комплексная система защиты включает:

правовые методы защиты;

организационные методы защиты;

методы защиты от случайных угроз;

методы защиты от традиционного шпионажа и диверсий;

методы защиты от электромагнитных излучений и наводок;

методы защиты от несанкционированного доступа;

криптографические методы защиты;

методы защиты от компьютерных вирусов.

Среди методов защиты имеются и универсальные, которые являются базовыми при создании любой системы защиты. Это, прежде всего, правовые методы защиты информации, которые служат основой легитимного построения и использования системы защиты любого назначения. К числу универсальных методов можно отнести и организационные методы, которые используются в любой системе защиты без исключений и, как правило, обеспечивают защиту от нескольких угроз.

Методы защиты от случайных угроз разрабатываются и внедряются на этапах проектирования, создания, внедрения и эксплуатации компьютерных систем. К их числу относятся:

создание высокой надёжности компьютерных систем;

создание отказоустойчивых компьютерных систем;

блокировка ошибочных операций;

оптимизация взаимодействия пользователей и обслуживающего персонала с компьютерной системой;

минимизация ущерба от аварий и стихийных бедствий;

дублирование информации.

При защите информации в компьютерных системах от традиционного шпионажа и диверсий используются те же средства и методы защиты, что и для защиты других объектов, на которых не используются компьютерные системы. К их числу относятся:

создание системы охраны объекта;

организация работ с конфиденциальными информационными ресурсами;

противодействие наблюдению и подслушиванию;

защита от злоумышленных действий персонала.

Все методы защиты от электромагнитных излучений и наводок можно разделить на пассивные и активные. Пассивные методы обеспечивают уменьшение уровня опасного сигнала или снижение информативности сигналов. Активные методы защиты направлены на создание помех в каналах побочных электромагнитных излучений и наводок, затрудняющих приём и выделение полезной информации из перехваченных злоумышленником сигналов. На электронные блоки и магнитные запоминающие устройства могут воздействовать мощные внешние электромагнитные импульсы и высокочастотные излучения. Эти воздействия могут приводить к неисправности электронных блоков и стирать информацию с магнитных носителей информации. Для блокирования угрозы такого воздействия используется экранирование защищаемых средств.

Для защиты информации от несанкционированного доступа создаются:

система разграничения доступа к информации;

система защиты от исследования и копирования программных средств.

Исходной информацией для создания системы разграничения доступа является решение администратора компьютерной системы о допуске пользователей к определённым информационным ресурсам. Так как информация в компьютерных системах хранится, обрабатывается и передаётся файлами (частями файлов), то доступ к информации регламентируется на уровне файлов. В базах данных доступ может регламентироваться к отдельным её частям по определённым правилам. При определении полномочий доступа администратор устанавливает операции, которые разрешено выполнять пользователю. Различают следующие операции с файлами:

чтение (R);

запись;

выполнение программ (E).

Операции записи имеют две модификации:

субъекту доступа может быть дано право осуществлять запись с изменением содержимого файла (W);

разрешение дописывания в файл без изменения старого содержимого (A).

Система защиты от исследования и копирования программных средств включает следующие методы:

методы, затрудняющие считывание скопированной информации;

методы, препятствующие использованию информации.

Под криптографической защитой информации понимается такое преобразование исходной информации, в результате которого она становится недоступной для ознакомления и использования лицами, не имеющими на это полномочий. По виду воздействия на исходную информацию методы криптографического преобразования информации разделяются на следующие группы:

шифрование;

стенография;

кодирование;

сжатие.

Вредительские программы и, прежде всего, вирусы представляют очень серьёзную опасность для информации в компьютерных системах. Знание механизмов действия вирусов, методов и средств борьбы с ними позволяет эффективно организовать противодействие вирусам, свести к минимуму вероятность заражения и потерь от их воздействия.

Компьютерные вирусы - это небольшие исполняемые или интерпретируемые программы, обладающие свойством распространения и самовоспроизведения в компьютерных системах. Вирусы могут выполнять изменение или уничтожение программного обеспечения или данных, хранящихся в компьютерных системах. В процессе распространения вирусы могут себя модифицировать.

Все компьютерные вирусы классифицируются по следующим признакам:

по среде обитания;

по способу заражения;

по степени опасности вредительских воздействий;

по алгоритму функционирования.

По среде обитания компьютерные вирусы подразделяются на:

сетевые;

файловые;

загрузочные;

комбинированные.

Средой обитания сетевых вирусов являются элементы компьютерных сетей. Файловые вирусы размещаются в исполняемых файлах. Загрузочные вирусы находятся в загрузочных секторах внешних запоминающих устройств. Комбинированные вирусы размещаются в нескольких средах обитания. Например, загрузочно-файловые вирусы.

По способу заражения среды обитания компьютерные вирусы делятся на:

резидентные;

нерезидентные.

Резидентные вирусы после их активизации полностью или частично перемещаются из среды обитания в оперативную память компьютера. Эти вирусы, используя, как правило, привилегированные режимы работы, разрешённые только операционной системе, заражают среду обитания и при выполнении определённых условий реализуют вредительскую функцию.

Нерезидентные вирусы попадают в оперативную память компьютера только на время их активности, в течение которого выполняют вредительскую функцию и функцию заражения. Затем они полностью покидают оперативную память , оставаясь в среде обитания.

По степени опасности для информационных ресурсов пользователя вирусы разделяются на:

безвредные;

опасные;

очень опасные.

Безвредные вирусы создаются авторами, которые не ставят себе цели нанести какой-либо ущерб ресурсам компьютерной системы. Однако такие вирусы всё-таки наносят определённый ущерб:

расходуют ресурсы компьютерной системы;

могут содержать ошибки, вызывающие опасные последствия для информационных ресурсов;

вирусы, созданные ранее, могут приводить к нарушениям штатного алгоритма работы системы при модернизации операционной системы или аппаратных средств.

Опасные вирусы вызывают существенное снижение эффективности компьютерной системы, но не приводят к нарушению целостности и конфиденциальности информации, хранящейся в запоминающих устройствах.

Очень опасные вирусы имеют следующие вредительские воздействия:

вызывают нарушение конфиденциальности информации;

уничтожают информацию;

вызывают необратимую модификацию (в том числе и шифрование) информации;

блокируют доступ к информации;

приводят к отказу аппаратных средств;

наносят ущерб здоровью пользователям.

По алгоритму функционирования вирусы подразделяются на:

не изменяющие среду обитания при их распространении;

изменяющие среду обитания при их распространении.

Для борьбы с компьютерными вирусами используются специальные антивирусные средства и методы их применения. Антивирусные средства выполняют следующие задачи:

обнаружение вирусов в компьютерных системах;

блокирование работы программ-вирусов;

устранение последствий воздействия вирусов.

Обнаружение вирусов и блокирование работы программ-вирусов осуществляется следующими методами:

сканирование;

обнаружение изменений;

эвристический анализ;

использование резидентных сторожей;

вакцинирование программ;

аппаратно-программная защита.

Устранение последствий воздействия вирусов реализуется следующими методами:

восстановление системы после воздействия известных вирусов;

восстановление системы после воздействия неизвестных вирусов.

Билет 5 Общая классификация видов информационных технологий и их реализация в технических областях.

http://www.studfiles.ru/dir/cat32/subj1177/file9555/view96585.html полный текст см тут

Информационная технология (ИТ) - совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта).

Цель информационной технологии - производство информации для ее анализа человеком и принятия на его основе решения по выполнению какого-либо действия.

В настоящее время классификация ИТ проводится по следующим признакам:

§ способу реализации в автоматизированных информационных системах (АИС),

§ степени охвата задач управления,

§ классам реализуемых технологических операций,

§ типу пользовательского интерфейса,

§ вариантам использования сети ЭВМ,

§ обслуживаемой предметной области и др.

1) По способу реализации ИТ делятся на традиционные и современные ИТ. Традиционные ИТ существовали в условиях централизованной обработки данных, до периода массового использования ПЭВМ. Они были ориентированы главным образом на снижение трудоемкости пользователя (например, инженерные и научные расчеты, формирование регулярной отчетности на предприятиях и др.). Новые (современные) ИТ связаны в первую очередь с информационным обеспечением процесса управления в режиме реального времени.

2) По степени охвата информационными технологиями задач управления выделяют: электронную обработку данных, автоматизацию функций управления, поддержку принятия решений, электронный офис, экспертную поддержку.

В первом случае электронная обработка данных выполняется с использованием ЭВМ без пересмотра методологии и организации процессов управления при решении локальных математических и экономических задач.

Во втором случае при автоматизации управленческой деятельности вычислительные средства используются для комплексного решения функциональных задач, формирования регулярной отчетности и работы в информационно-справочном режиме для подготовки управленческих решений. К этой же группе относятся ИТ поддержки принятия решений, которые предусматривают широкое использование экономико-математических методов и моделей, пакеты прикладных программ (ППП) для аналитической работы и формирования прогнозов, составления бизнес-планов, обоснованных оценок и выводов по процессам и явлениям производственно-хозяйственной деятельности.

К названной группе относятся и широко внедряемые в настоящее время ИТ, получившие название электронного офиса и экспертной поддержки принятия решений. Эти два варианта ИТ ориентированы на использование достижений в области новейших подходов к автоматизации работы специалистов и руководителей, создание для них наиболее благоприятных условий выполнения профессиональных функций, качественного и современного информационного обслуживания за счет автоматизированного набора управленческих процедур, реализуемых в условиях конкретного рабочего места и офиса в целом.

Электронный офис предусматривает наличие интегрированных ППП, которые обеспечивают комплексную реализацию задач предметной области. В настоящее время все большее распространение приобретают электронные офисы, сотрудники и оборудование которых могут находиться в разных помещениях. Необходимость работы с документами, материалами и базами данных (БД) конкретного предприятия или учреждения в гостинице, транспорте, дома привела к появлению электронных офисов, включенных в соответствующие сети ЭВМ

ИТ экспертной поддержки принятия решений, составляют основу автоматизации труда специалистов-аналитиков. Эти работники кроме аналитических методов и моделей для исследования складывающихся ситуаций вынуждены использовать накопленный опыт в оценке ситуаций, т.е. сведения, составляющие базу знаний в конкретной предметной области.

3) По классу реализуемых технологических операций ИТ подразделяются: на работу с текстовым и табличным процессорами, графическими объектами, системы управления БД, гипертекстовые и мультимедийные системы.

Технология формирования видеоизображения получила название компьютерной графики.

Компьютерная графика - это создание, хранение и обработка моделей объектов и их изображений с помощью ЭВМ. Эта технология проникла в область моделирования различных конструкций (машиностроение, авиационная техника, автомобилестроение, строительная техника и др.), экономического анализа, проникает в рекламную деятельность, делает занимательным досуг. Формируемые и обрабатываемые с помощью цифрового процессора изображения могут быть демонстрационными и анимационными. К демонстрационным изображениям относят, как правило, коммерческую (деловую) и иллюстрационную графику. Ко второй группе - анимационной графике - принадлежит инженерная и научная графика, а также графика, связанная с рекламой, искусством, играми, когда на экран выводятся не только одиночные изображения, но и последовательность кадров в виде фильма (интерактивный вариант). Интерактивная графика является одним из наиболее прогрессивных направлений среди современных ИТ. Это направление переживает бурное развитие в области появления новых графических станций и в области специализированных программных средств, позволяющих создавать реалистические объемные движущиеся изображения, сравнимые по качеству с кадрами видеофильма.

В классическом понимании система управления БД (СУБД) представляет собой набор программ, позволяющих создавать и поддерживать БД в актуальном состоянии.

Обычно любой текст представляется как одна длинная строка символов, которая читается в одном направлении.

Гипертекстовая технология - организация текста в виде иерархической структур Материал текста делится на фрагменты. Каждый видимый на экране ЭВМ фрагмент, дополненный многочисленными связями с другими фрагментами, позволяет уточнить информацию об изучаемом объекте и двигаться в одном или нескольких направлениях по выбранной связи.

Мультимедиа-технология - программно-техническая организация обмена с компьютером текстовой, графической, аудио и видеоинформацией.

4) По типу пользовательского интерфейса можно рассматривать ИТ с точки зрения возможностей доступа пользователя к информационным и вычислительным ресурсам. Так, пакетная ИТ исключает возможность пользователя влиять на обработку информации, пока она проводится в автоматическом режиме. В отличие от пакетной диалоговая ИТ предоставляет пользователю неограниченную возможность взаимодействовать с хранящимися в системе информационными ресурсами в реальном масштабе времени, получая при этом всю необходимую информацию для решения функциональных задач и принятия решений.

Интерфейс сетевой ИТ предоставляет пользователю средства доступа к территориально распределенным информационным и вычислительным ресурсам благодаря развитым средствам связи.

В настоящее время наблюдается тенденция к объединению различных типов ИТ в единый компьютерно — технологический комплекс, который носит название интегрированного. Особое место в нем принадлежит средствам коммуникации, обеспечивающим не только чрезвычайно широкие технологические возможности автоматизации управленческой деятельности, но и являющимся основой создания самых разнообразных сетевых вариантов ИТ: локальных, многоуровневых, распределенных и глобальных информационно-вычислительных сетей.

5) По обслуживаемым предметным областям ИТ подразделяются разнообразно. Например, только в экономике ими являются, бухгалтерский учет, банковская, налоговая и страховая деятельность и др.

Рассмотрим типичные применения информационных технологий, применяемых в управленческой системе предприятия:

Бухгалтерский учет - классическая область применения информационных технологий и наиболее часто реализуемая на сегодняшний день задача. Во-первых, ошибка бухгалтера может стоить очень дорого, поэтому очевидна выгода использования возможностей автоматизации бухгалтерии. Во-вторых, задача бухгалтерского учета довольно легко формализуется, так что разработка систем автоматизации бухгалтерского учета не представляет технически сложной проблемы.

Управление финансовыми потоками. Внедрение информационных технологий в управление финансовыми потоками также обусловлено критичностью этой области управления предприятия к ошибкам.

Неправильно построив систему расчетов с поставщиками и потребителями, можно спровоцировать кризис наличности даже при налаженной сети закупки, сбыта и хорошем маркетинге. И наоборот, точно просчитанные и жестко контролируемые условия финансовых расчетов могут существенно увеличить оборотные средства фирмы.

Управление складом, ассортиментом, закупками. Можно автоматизировать процесс анализа движения товара.

Управление производственным процессом представляет собой очень трудоемкую задачу. Основными механизмами здесь являются планирование и оптимальное управление производственным процессом.

Автоматизированное решение подобной задачи дает возможность грамотно планировать, учитывать затраты, проводить техническую подготовку производства, оперативно управлять процессом выпуска продукции в соответствии с производственной программой и технологией.

Очевидно, что чем крупнее производство, тем большее число бизнес-процессов участвует в создании прибыли, а значит, использование информационных систем жизненно необходимо.

Управление маркетингом подразумевает сбор и анализ данных о фирмах-конкурентах, их продукции и ценовой политике, а также моделирование параметров внешнего окружения для определения оптимального уровня цен, прогнозирования прибыли и планирования рекламных кампаний. Решение большинства этих задач могут быть формализованы и представлены в виде информационной системы, позволяющей существенно повысить эффективность управления маркетингом.

Документооборот является очень важным процессом деятельности любого предприятия. Хорошо отлаженная система учетного документооборота отражает реально происходящую на предприятии текущую производственную деятельность и дает управленцам возможность воздействовать на нее. Поэтому автоматизация документооборота позволяет повысить эффективность управления.

Оперативное управление предприятием. Информационная технология, решающая задачи оперативного управления предприятием строится на основе базы данных, в которой фиксируется вся возможная информация о предприятии. Информационная система оперативного управления включает в себя массу программных решений автоматизации бизнес-процессов, имеющих место на конкретном предприятии.

Предоставление информации о фирме. Активное развитие сети Интернет привело к необходимости создания корпоративных серверов для предоставления различного рода информации о предприятии. Практически каждое уважающее себя предприятие сейчас имеет свой web-сервер. Web-сервер предприятия решает ряд задач, из которых можно выделить две основные:

§ создание имиджа предприятия;

§ максимальная разгрузка справочной службы компании путем предоставления потенциальным и уже существующим абонентам возможности получения необходимой информации о фирме,

§ предлагаемых товарах, услугах и ценах.

Кроме того, использование web-технологий открывает широкие перспективы для электронной коммерции и обслуживания покупателей через Интернет.

6.Информационные системы Под системой понимают любой объект, который одновременно рассматривается и как единое целое, и как объединенная в интересах достижения поставленных целей совокупность разнородных элементов. Системы значительно отличаются между собой как по составу, так и по главным целям. Например.

Система |

Элементы системы |

Главная цель системы |

Фирма |

Люди, оборудование, материалы, здания и др. |

Производство товаров |

Компьютер |

Электронные и электромеханические элементы, линии связи и др. |

Обработка данных |

Телекоммуникационная система |

Компьютеры, модемы, кабели, сетевое программное обеспечение и др. |

Обработка данных |

Информационная система |

Компьютеры, компьютерные сети, люди, информационное и программное обеспечение |

Производство профессиональной информации |

В информатике понятие «система» широко распространено и имеет множество смысловых значений. Чаще всего оно используется применительно к набору технических средств и программ. Системой может называться аппаратная часть компьютера. Системой может считаться множество программ для решения конкретных прикладных задач, дополненных процедурами ведения документации и управления расчетами. Добавление к понятию «система» слова «информационная» отражает цель ее создания и функционирования. Информационные системы обеспечивают сбор, хранение, обработку, поиск, выдачу информации, необходимой в процессе принятия решений в любой области. Они помогают анализировать проблемы и создавать новые продукты. Информационная система — взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели. Современное понимание информационной системы предполагает использование в качестве основного технического средства переработки информации персонального компьютера. Необходимо понимать разницу между компьютерами и информационными системами. Компьютеры , оснащенные специализированными программными средствами, являются технической базой и инструментом для информационных систем. Информационная система немыслима без персонала, взаимодействующего с компьютерами и телекоммуникациями. Первые информационные системы появились в 50-х годах. В эти годы они были предназначены для обработки счетов и расчетов зарплаты, а реализовывались на электромеханических бухгалтерских счетных машинах. Это приводило к некоторому сокращению затрат и времени на подготовку бумажных документов. Процессы, обеспечивающие работу информационной системы любого назначения, условно можно представить в виде схемы:

|

|

|

|

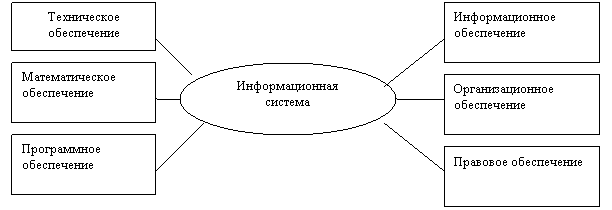

Структуру информационной системы

составляет совокупность отдельных её

частей, называемых подсистемами.

Подсистема

– это часть системы, выделенная по

какому-либо признаку.

7 Системный анализ предметной области

Планирование и анализ требований (предпроектная стадия) – системный анализ.

Основные цели системного анализа

Сформулировать потребность в новой ИС (идентифицировать все недостатки существующей ИС)

Выбрать направление и определить экономическую целесообразность проектирования ИС

Системный анализ ИС начинается с описания и анализа функционирования рассматриваемого объекта(системы) в соответствии с требованиями (целями), которые предъявляются к нему

В результате этого этапа выявляются основные недостатки существующей ИС , на основе которых формируется потребность в совершенствовании системы управления этим объектом , и ставится задача определения экономически обоснованной необходимости автоматизации определенных функций управления, то есть создается технико – экономическое обоснование проекта. После определения этой потребности возникает проблема выбора направлений совершенствования объекта на основе выбора программно-технических средств. Результаты оформляются в виде технического задания на проект, в котором отображаются ТУ и требования к ИС, а также ограничения на ресурсы проектирования . Требования к ИС определяются в терминах функций, реализуемых системой и представляемой ею информации.

С точки зрения проектирования БД в рамках системного анализа, необходимо осуществить первый этап, то есть провести подробное словесное описание объектов предметной области и реальных связей, которые присутствуют между описываемыми объектами. Желательно, чтобы данное описание позволяло корректно определить все взаимосвязи между объектами предметной области.

В общем случае существуют два подхода к выбору состава и структуры предметной области:

Функциональный подход — он реализует принцип движения «от задач» и применяется тогда, когда заранее известны функции некоторой группы лиц и комплексов задач, для обслуживания информационных потребностей которых создается рассматриваемая БД. В этом случае мы можем четко выделить минимальный необходимый набор объектов предметной области, которые должны быть описаны.

Предметный подход — когда информационные потребности будущих пользователей БД жестко не фиксируются. Они могут быть многоаспектными и весьма динамичными. Мы не можем точно выделить минимальный набор объектов предметной области, которые необходимо описывать. В описание предметной области в этом случае включаются такие объекты и взаимосвязи, которые наиболее характерны и наиболее существенны для нее. БД, конструируемая при этом, называется предметной, то есть она может быть использована при решении множества разнообразных, заранее не определенных задач. Конструирование предметной БД в некотором смысле кажется гораздо более заманчивым, однако трудность всеобщего охвата предметной области с невозможностью конкретизации потребностей пользователей может привести к избыточно сложной схеме БД, которая для конкретных задач будет неэффективной.

Чаще всего па практике рекомендуется использовать некоторый компромиссный вариант, который, с одной стороны, ориентирован на конкретные задачи или функциональные потребности пользователей, а с другой стороны, учитывает возможность наращивания новых приложений.

Системный анализ должен заканчиваться подробным описанием информации об объектах предметной области, которая требуется для решения конкретных задач и которая должна храниться в БД, формулировкой конкретных задач, которые будут решаться с использованием данной БД с кратким описанием алгоритмов их решения, описанием выходных документов, которые должны генерироваться в системе, описанием входных документов, которые служат основанием для заполнения данными БД.

Предпроектное обследование — начальный этап, с которого начинается взаимодействие группы разработчиков с потенциальным заказчиком. На этом этапе разработчики должны собрать и обработать исходные данные, которые позволят им ответить на целый ряд вопросов и (в случае положительных ответов на вопросы) составить ряд документов. Итоговым документом этапа является соглашение или договор группы проектировщиков и заказчика на проектирование ИС.

Первый из вопросов: действительно ли заказчику требуется ИС, на разработке которой он настаивает? Примеры ситуаций, когда этого не требуется:

Персонал заказчика недостаточно эффективно пользуется уже имеющимися в его распоряжении средствами. В этом случае достаточно провести обучение персонала или реорганизовать его работу.

Информационная технология занимает в работе заказчика некритическое место. В этом случае возможное повышение эффективности работы с данными не может оказать существенного влияния на общую эффективность.

Второй вопрос: имеется ли принципиальная возможность автоматизировать информационную технологию заказчика?

Примеры ситуаций, в которых такая возможность отсутствует:

Информационная технология слабо формализована, и степень формализации не может быть повышена.

Исходные данные ИТ в высокой степени недостоверны и постоянно требуют неформальной оценки

Третий вопрос: имеется ли реальная возможность успешно завершить цикл проектирования и разработки ИС?

Примеры ситуаций, в которых это нереально:

Предметная область определена нечетко, и для ее формализации требуются исследовательские работы, превышающие возможности проектировщика или заказчика.

Предметная область слишком обширна, и масштабы будущей ИС превышают возможности группы разработчиков

Оценки трудоемкости и затрат, требующихся для завершения разработки ИС, неприемлемы по временным, материальным или иным соображениям.

Документы, которые составляются на этапе предпроектного обследования предметной области, в случае утвердительных ответов на поставленные выше вопросы:

Список целей разработки ИС

Формализованные результаты анализа предметной области

Соглашение или договор на проектирование ИС

Формально целями этапа предпроектного обследования являются: получение ответов на перечисленные вопрос ы и составление упомянутых выше документов. Менее формальная цель — представители группы проектировщиков должны добиться полного понимания:

Информационных ресурсов и информационных продуктов, участвующих в ИТ заказчика

Узких мест ИТ, используемой заказчиком в настоящее время

Категорий персонала, занятых в ИТ заказчика и их функций

Целей, возникающих на этапе проектирования системы

8. Основные понятия информационных сетей. Сетевые программные и технические средства информационных сетей

При соединении двух и более компьютеров образуется компьютерная сеть. Для создания компьютерных сетей необходимо специальное аппаратное обеспечение (сетевое оборудование) и программное обеспечение (сетевые программные средства).

Основной задачей, решаемой при создании компьютерных сетей, является обеспечение совместимости оборудования по электрическим и механическим характеристикам и совместимости информационного обеспечения (программ и данных) по системе кодирования и формату данных. Решение этой задачи относится к области стандартизации и основано на модели взаимодействия открытых систем – Model of Open System Interconnections( OSI). Она создана на основе технических предложений Международного института стандартов – International StandardsOrganization (ISO). Согласно модели ISO/ OSI архитектура компьютерных сетей включает семь уровней: прикладной, уровень представления, сеансовый уровень, транспортный, сетевой, уровень соединения и физический. Самый верхний уровень – прикладной. На этом уровне пользователь взаимодействует с вычислительной системой. Самый нижний уровень – физический. Он обеспечивает обмен сигналами между устройствами. Обмен данными в системах связи происходит путём их перемещения с верхнего уровня на нижний. Затем транспортировка и, наконец, обратным воспроизведением на компьютере клиента в результате перемещения с нижнего уровня на верхний уровень.

Для обеспечения необходимой совместимости на каждом из семи возможных уровней действуют специальные стандарты – протоколы. Они определяют характер аппаратного взаимодействия компонентов сети (аппаратные протоколы) и взаимодействия программ данных (программные протоколы). Физически функции поддержки протоколов исполняют аппаратные устройства (интерфейсы) и программные средства (программы поддержки протоколов).

В соответствии с используемыми протоколами компьютерные сети подразделяются на локальные, глобальные и корпоративные.

В локальных компьютерных сетях преимущественно используется единый комплект протоколов для всех участников. По территориальному признаку локальные сети отличаются компактностью. Они могут объединять компьютеры одного помещения, этажа, здания, группы компактно расположенных сооружений. Создание локальных сетей характерно для отдельных предприятий или отдельных подразделений предприятий.

Корпоративные сети — сети масштаба предприятия, корпорации. Поскольку эти сети обычно используют коммуникационные возможности Интернета, территориальное размещение для них роли не играет. Корпоративные сети относят к особой разновидности локальных сетей, имеющей значительную территорию охвата. Сейчас корпоративные сети весьма активно развиваются и их часто называют сетями интпранет (это частная внутрифирменная или межфирменная компьютерная сеть, обладающая расширенными возможностями благодаря задействованию в ней технологий Интернета, имеющая доступ в сеть Интернет, но защищенная от обращений к своим ресурсам со стороны внешних пользователей).

Глобальные сети имеют, как правило, увеличенные географические размеры. Они могут объединять как отдельные компьютеры, так и отдельные локальные сети, в том числе и использующие различные протоколы. Создание глобальных сетей характерно для предприятия или отрасли занимающих обширную территорию. В этом случае в одну глобальную сеть могут объединяться отдельные локальные сети. Такие локальные сети связывают между собой с помощью традиционных каналов связи (кабельных, радиорелейных, спутниковых). Для связи между собой нескольких локальных сетей, работающих по разным протоколам, служат специальные средства, называемые шлюзами. При подключении локальной сети предприятия к глобальной сети важную роль играет сетевая безопасность. К числу мер безопасности относятся:

ограничение доступа в локальную сеть извне для посторонних лиц;

ограничение выхода за пределы локальной сети для сотрудников предприятия, не имеющих соответствующих прав;

установление между локальной и глобальной сетями брандмаурэров. Брандмауэром может быть специальный компьютер или компьютерная программа, препятствующая несанкционированному перемещению данных между сетями.

Предназначение всех видов компьютерных сетей определяется двумя функциями:

обеспечение совместного использования аппаратных и программных ресурсов;

обеспечение совместного доступа к ресурсам данных.

Все участники локальной сети могут совместно использовать одно общее устройство печати (сетевой принтер), ресурсы жёстких дисков одного выделенного компьютера (файлового сервера). Это же относится и к программному, и к информационному обеспечению. Совокупность приёмов разделения и ограничения прав участников локальной сети называется политикой сети. Управление сетевыми политиками называется администрированием сети. Лицо, управляющее организацией работы участников сети, называется системным администратором.

В модели ISO/ OSI обмен данными между удалёнными клиентами сети происходит:

на прикладном уровне пользователь с помощью специальных приложений создаёт документ (сообщение, рисунок и тому подобное);

на уровне представления операционная система его компьютера фиксирует, где находятся созданные данные (в оперативной памяти, в файле на жёстком диске и тому подобное) и обеспечивает взаимодействие со следующим уровнем;

на сеансовом уровне компьютер пользователя взаимодействует с локальной или глобальной сетью. Протоколы этого уровня проверяют права пользователя на выход в сеть и передают документ к протоколам транспортного уровня;

на транспортном уровне документ преобразуется в ту форму, в которой положено передавать данные в используемой сети;

сетевой уровень определяет маршрут движения данных в сети;

уровень соединения необходим для того, чтобы промодулировать сигналы, циркулирующие на физическом уровне, в соответствии с данными, полученными с сетевого уровня;

реальная передача данных происходит на физическом уровне. здесь нет ни документов, ни пакетов, ни даже байтов – только биты. Средства физического уровня находятся за пределами компьютера. В локальных сетях это оборудование самой сети. В глобальных сетях это линии телефонной связи, коммутационное оборудование телефонных станций и тому подобное.

На компьютере получателя информации происходит обратный процесс преобразования данных от битовых сигналов до документа.

9. Основные понятия теории моделирования

Моделированием называется замещение одного объекта другим с целью получения информации о важнейших свойствах объекта – оригинала с помощью объекта – модели.

Всем моделям присуще наличие некоторой структуры (статической или динамической, материальной или идеальной), которая подобна структуре объекта – оригинала. В процессе работы модель выступает в роли относительно самостоятельного квазиобъекта, позволяющего получить при исследовании некоторые знания о самом объекте. Если результаты такого исследования (моделирования) подтверждаются и могут служить основой для прогнозирования в исследуемых объектах, то говорят, что модель адекватна объекту. При этом адекватность модели зависит от цели моделирования и принятых критериев.

Процесс моделирования предполагает наличие:

объекта исследования;исследователя, имеющего конкретную задачу; модели, создаваемой для получения информации об объекте, необходимой для решения задачи.По отношению к модели исследователь является экспериментатором. Одним из наиболее важных аспектов моделирования систем является проблема цели. Любую модель строят в зависимости от цели, которую ставит перед ней исследователь, поэтому одна из основных проблем при моделировании – это проблема целевого назначения. Подобие процесса, протекающего в модели, реальному процессу является не самоцелью, а условием правильного функционирования модели. Если цели моделирования ясны, то возникает следующая проблема, - проблема построения модели. Это построение оказывается возможным, если имеется информация или выдвинуты гипотезы относительно структуры, алгоритмов и параметров исследуемого объекта.

Когда модель построена, то следующей проблемой является проблема работы с ней, реализация модели. Здесь основные задачи – минимизация времени получения конечных результатов и обеспечение их достоверности. Для правильно построенной модели характерным является то, что она выявляет лишь те закономерности, которые нужны исследователю, и не рассматривает свойства системы – оригинала, несущественные в данный момент.

Классификация видов моделирования.

Детерминированное моделирование отображает процессы, в которых предполагается отсутствие всяких случайных воздействий.

Стохастическое моделирование отображает вероятностные процессы и события. В этом случае анализируется ряд реализаций случайного процесса, и оцениваются средние характеристики, т. е. набор однородных реализаций.

Статическое моделирование служит для описания поведения объекта в какой-либо момент времени, а динамическое моделирование отражает поведение объекта во времени.

В зависимости от формы представления объекта можно выделить мысленное и реальное моделирование.

Мысленное моделирование часто является единственным способом моделирования объектов, которые либо практически нереализуемы в заданном интервале времени, либо существуют вне условий, возможных для их физического создания. Мысленное моделирование может быть реализовано в виде наглядного, символического и математического. При наглядном моделировании, на базе представлений человека о реальных объектах создаются различные наглядные модели, отображающие явления и процессы, протекающие в объекте.

10. Имитационные модели информационных процессов

Имитационное моделирование — это метод, позволяющий строить модели, описывающие процессы так, как они проходили бы в действительности. Такую модель можно «проиграть» во времени как для одного испытания, так и заданного их множества. При этом результаты будут определяться случайным характером процессов. По этим данным можно получить достаточно устойчивую статистику. Имитационное моделирование — это метод исследования, основанный на том, что изучаемая система заменяется имитатором и с ним проводятся эксперименты с целью получения информации об этой системе. Экспериментирование с имитатором называют имитацией (имитация — это постижение сути явления, не прибегая к экспериментам на реальном объекте).

Имитационное моделирование — это частный случай математического моделирования. Существует класс объектов, для которых по различным причинам не разработаны аналитические модели, либо не разработаны методы решения полученной модели. В этом случае математическая модель заменяется имитатором или имитационной моделью.

Имитационная модель — логико-математическое описание объекта, которое может быть использовано для экспериментирования на компьютере в целях проектирования, анализа и оценки функционирования объекта.

Имитация, как метод решения нетривиальных задач, получила начальное развитие в связи с созданием ЭВМ в 1950х — 1960х годах.

Возможности, область применения имитационного моделирования Имитационное моделирование традиционно находит применение в экономических исследованиях: моделировании производственных систем и логистических процессов, маркетинге, моделировании бизнес процессов; в социально-экономических исследованиях: моделировании экономических реформ, региональных процессов, социологии и политологии; моделировании транспортных, информационных и телекоммуникационных систем, наконец, глобальном моделировании мировых процессов.

Метод имитационного моделирования позволяет решать задачи исключительной сложности, обеспечивает имитацию любых сложных и многообразных процессов, с большим количеством элементов, отдельные функциональные зависимости в таких моделях могут описываться весьма громоздкими математическими соотношениями. Поэтому имитационное моделирование эффективно используется в задачах исследования систем со сложной структурой с целью решения конкретных проблем.

Имитационная модель содержит элементы непрерывного и дискретного действия, поэтому применяется для исследования динамических систем, когда требуется анализ узких мест, исследование динамики функционирования, когда желательно наблюдать на имитационной модели ход процесса в течение определенного времени

Имитационное моделирование — эффективный аппарат исследования стохастических систем, когда исследуемая система может быть подвержена влиянию многочисленных случайных факторов сложной природы (у математических моделей для этого класса систем ограниченные возможности). Имеется возможность проводить исследование в условиях неопределенности, при неполных и неточных данных.

Имитационное моделирование является наиболее ценным, системообразующим звеном в системах поддержки принятия решений, т.к. позволяет исследовать большое число альтернатив (вариантов решений), проигрывать различные сценарии при любых входных данных. Главное преимущество имитационного моделирования состоит в том, что исследователь для проверки новых стратегий и принятия решений, при изучении возможных ситуаций, всегда может получить ответ на вопрос "Что будет, если? ...". Имитационная модель позволяет прогнозировать, когда речь идет о проектируемой системе или исследуются процессы развития (т.е. в тех случаях, когда реальной системы не существует).

В имитационной модели может быть обеспечен различный (в том числе и очень высокий) уровень детализации моделируемых процессов. При этом модель создается поэтапно, постепенно, без существенных изменений, эволюционно.

11. Языки моделирования. Имитационное моделирование информационных систем и сетей.

Наиболее популярные системы моделирования

BONeS (фирма Systems and Networks), Netmaker (фирма OPNET Technologies), Optimal Perfomance, Prophesy, Семейство CANE, Семейство COMNET, Семейство OPNET.

Для описания БП организации (предприятия) могут быть использованы CASE-средства, одним из которых является BPwin. BPwin позволяет аналитику создавать сложные модели бизнес-процессов при минимальных усилиях. BPwin поддерживает три методологии:

IDEF0 (функциональная модель системы – иерархически связанные диаграммы Контекстная диаграмма является вершиной древовидной структуры диаграмм и представляет собой самое общее описание системы и ее взаимодействия с внешней средой);

Целью построения функциональной модели обычно является:

выявление наиболее слабых и уязвимых мест организации,

анализ преимуществ новых бизнес процессов и степени изменения существующих бизнес процессов организации

Основу методологии IDEF0 составляет графический язык описания бизнес процессов.

Модель представляет собой совокупность иерархически упорядоченных и взаимосвязанных моделей.

Каждая диаграмма располагается на отдельном листе.

Диаграммы модели IDEF0

Контекстная

Декомпозиции

Дерева узлов

Только для экспозиции (FEO)

IDEF3 (методология описания и моделирования процессов рассматривает последовательность выполнения и причинно-следственные связи между ситуациями и событиями для структурного представления знаний о системе); IDEF3 технология сбора данных, необходимая для проведения структурного анализа системы, дополняющая технологию IDEF0. С помощью этой технологии мы имеем возможность уточнять картину процесса, привлекая внимание аналитика к очередности выполнения функций и бизнес процессов.

С помощью диаграмм IDEF3 можно анализировать сценарии из реальной жизни, например, как закрывать магазин в экстренных случаях или какие действия должны выполнить менеджер и продавец при закрытии. Каждый такой сценарий содержит в себе описание процесса и может быть использован, что бы наглядно показать или лучше задокументировать бизнес-функции организации

DFD (диаграммы потоков данных используются для описания документооборота и обработки информации). Каждая из них призвана решать свои специфические задачи. Также можно строить смешанные модели.

Специализированные системы имитационного моделирования вычислительных сетей

Существуют специальные, ориентированные на моделирование вычислительных сетей программные системы, в которых процесс создания модели упрощен. Такие программные системы сами генерируют модель сети на основе исходных данных о ее топологии и используемых протоколах, об интенсивностях потоков запросов между компьютерами сети, протяженности линий связи, о типах используемого оборудования и приложений. Программные системы моделирования могут быть узко специализированными и достаточно универсальными, позволяющие имитировать сети самых различных типов. Качество результатов моделирования в значительной степени зависит от точности исходных данных о сети, переданных в систему имитационного моделирования.

Программные системы моделирования сетей - инструмент, который может пригодиться любому администратору корпоративной сети, особенно при проектировании новой сети или внесении кардинальных изменений в уже существующую. Продукты данной категории позволяют проверить последствия внедрения тех или иных решений еще до оплаты приобретаемого оборудования.

Конечно, большинство из этих программных пакетов стоят достаточно дорого, но и возможная экономия может быть тоже весьма ощутимой.

Системы имитационного моделирования обычно включают также набор средств для подготовки исходных данных об исследуемой сети - предварительной обработки данных о топологии сети и измеренном трафике. Эти средства могут быть полезны, если моделируемая сеть представляет собой вариант существующей сети и имеется возможность провести в ней измерения трафика и других параметров, нужных для моделирования. Кроме того, система снабжается средствами для статистической обработки полученных результатов моделирования.

Все системы динамического моделирования могут быть разбиты на две ценовые категории:

• Дешевые (сотни и тысячи долларов).

• High-end (десятки тысяч долларов, в полном варианте - сто и более тысяч

долларов).

К сожалению, найти системы среднего ценового диапазона не удалось, однако многие из них представляют собой набор пакетов и разброс в цене одной и той же системы определяется комплектом поставки, т. е. объемом выполняемых функций. Дешевые системы отличаются от дорогих тем, насколько подробно удается в них описать характеристики отдельных частей моделируемой системы. Они позволяет получить лишь "прикидочные " результаты, не дают статистических характеристик и не предоставляют возможности проведения подробного анализа системы. Системы класса high-end позволяют собирать исчерпывающую статистику по каждому из компонентов сети при передаче данных по каналам связи и проводить статистическую оценку полученных результатов.

По функциональности системы моделирования, используемые при исследовании вычислительных систем, могут быть разбиты на два основных класса:

• Системы, моделирующие отдельные элементы (компоненты) системы.

• Системы, моделирующие вычислительную систему целиком.

12. Архитектурные особенности организации ЭВМ различных классов.

Поколения ЭВМ:

- первое

Машины созданные на рубеже 50-х годов. В основе конструкции электронные лампы. Недостатки: высокая стоимостью большая потребляемая мощность, необходимость больших площадей для размещения, большой штат обслуживающего персонала, сложность программирования.

- второе

Машины, сконструированные в 1955-1965. Использовались как электронные лампы, так и дискретные транзисторные логические элементы. Формируются языки высокого уровня. Сложности в работе: сформирован ось множество школ программирования, программы для различных ЭВМ в результате несовместимы.

- третье

Конец 60-х - начало 70-х

Характеризуются использованием интегральных схем (микросхем), формированием единой архитектуры программного обеспечения. В качестве средства управления появляются операционные системы.

- четвертое

Конец 70-х - начало 80-х (современнное)

Характеризуется широким использованием языков высокого уровня, ориентированы на конечного пользователя, массово применяются сверхбольшие интегральные микросхемы.

- пятое

Особенности: интеллектуализация, способность распознавать графическую, аудио, видео информацию, принимать на ее основе решения, а также переход от обработки данных к обработке знаний.

Система – совокупность элементов, взаимодействующих друг с другом и образующие определённую целостность. Архитектура системы - совокупность свойств системы, доступных для пользователя.

Примеры архитектур:

1.Гарвардская архитектура

Гарвардская архитектура была разработана Говардом Эйкеном в конце 1930-х годов в Гарвардском университете с целью увеличить скорость выполнения вычислительных операций и оптимизировать работу памяти.

Типичные операции (сложение и умножение) требуют от любого вычислительного устройства нескольких действий: выборку двух операндов, выбор инструкции и её выполнение, и, наконец, сохранение результата. Идея, реализованная Эйкеном, заключалась в физическом разделении линий передачи команд и данных. В первом компьютере Эйкена Марк I, для хранения данных использовалась перфорированная лента, а для работы с инструкциями — электро-механические регистры. Это позволяло одновременно пересылать и обрабатывать команды и данные, благодаря чему значительно повышалось общее быстродействие.

Соответствующая схема реализации доступа к памяти имеет один очевидный недостаток — высокую стоимость. При разделении каналов передачи адреса и данных на кристалле процессора, последний должен иметь в два раза больше выводов. Способом решения этой проблемы стала идея использовать общую шину данных и шину адреса для всех внешних данных, а внутри процессора использовать шину данных, шину команд и две шины адреса. Такую концепцию стали называть модифицированной Гарвардской архитектурой.

Часто требуется выбрать три составляющие — два операнда и инструкцию(в алгоритмах цифровой обработки сигналов это наиболее встречаемая задача в БПФ и КИХ, БИХ фильтрах). Для этого существует кэш-память. В ней может храниться инструкция — обе шины остаются свободными, и появляется возможность передать два операнда одновременно. Использование кэш-памяти вместе с разделёнными шинами получило название «Super Harvard Architecture» («SHARC») — расширенная Гарвардская архитектура.

Примером могут послужить процессоры «Analog Devices»: ADSP-21xx — модифицированная Гарвардская Архитектура, ADSP-21xxx(SHARC) — расширенная Гарвардская Архитектура.

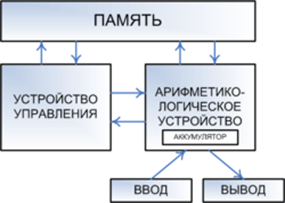

2.Архитектура фон Неймана

Архитектура фон Неймана — широко известный принцип совместного хранения программ и данных в памяти компьютера. Вычислительные системы такого рода часто обозначают термином «Машина фон Неймана», однако, соответствие этих понятий не всегда однозначно. В общем случае, когда говорят об архитектуре фон Неймана (нем. von Neumann), подразумевают физическое отделение процессорного модуля от устройств хранения программ и данных.

Рисунок

3.1 – Архитектура фон Неймана

Рисунок

3.1 – Архитектура фон Неймана

Основные принципы:

1) принцип программного управления;

2) принцип однородности памяти (и программы, и данные хранятся в одной памяти, кодируются в одной и той же системе счисления; над командами можно выполнять такие же действия, как и над данными)

3) принцип адресуемости памяти (память состоит из пронумерованных ячеек, процессору в произвольный момент доступна любая ячейка)

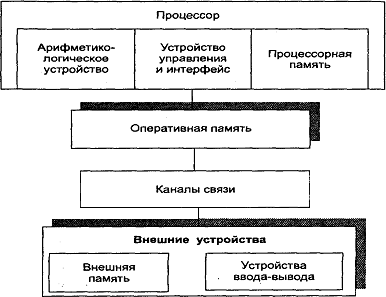

4. Функциональная и структурная организация типовой ЭВМ

Функциональная организация типовой ЭВМ

13. Вычислительные системы и сети

Информационно-вычислительная сеть (вычислительная сеть), представляет собой систему компьютеров, объединенных каналами передачи данных. Основное назначение информационно-вычислительных сетей (ИВС) — обеспечение эффективного предоставления различных информационно-вычислительных услуг пользователям сети путем организации удобного и надежного доступа к ресурсам, распределенным в этой сети. Информационные системы, построенные на базе ИВС, обеспечивают эффективное выполнение следующих задач:

хранение данных;

обработка данных;

организация доступа пользователей к данным;

передача данных и результатов обработки данных пользователям.

Основные показатели качества ИВС:

Полнота выполняемых функций. Сеть должна обеспечивать выполнение всех предусмотренных для нее функций и по доступу ко всем ресурсам, и по совместной работе узлов, и по реализации всех протоколов и стандартов работы.

Производительность — среднее количество запросов пользователей сети, исполняемых за единицу времени.

Пропускная способность определяется количеством данных, передаваемых через сеть (или ее звено — сегмент) за единицу времени.

Надежность сети — чаще всего характеризуется средним временем наработки на отказ.

Достоверность результатной информации

Безопасность— способность сети обеспечить защиту информации от несанкционированного доступа.

Прозрачность сети - означает невидимость особенностей внутренней архитектуры сети для пользователя: в оптимальном случае он должен обращаться к ресурсам сети как к локальным ресурсам своего собственного компьютера.

Масштабируемость — возможность расширения сети без заметного снижения ее производительности.

Универсальность сети — возможность подключения к сети разнообразного технического оборудования и программного обеспечения от разных производителей.

Информационно-вычислительные сети (ИВС), в зависимости от территории, ими охватываемой, подразделяются на:

· локальные (ЛВС или LAN — Local Area Network);

• региональные (РВС или MAN — Metropolitan Area Network);

• глобальные (ГВС или WAN — Wide Area Network).

Локальной называется сеть, абоненты которой находятся на небольшом (до 10-15 км) расстоянии друг от друга. ЛВС объединяет абонентов, расположенных в пределах небольшой территории. Обычно такая сеть привязана к конкретному объекту. К классу ЛВС относятся сети отдельных предприятий, фирм, банков, офисов, корпораций и т. д. Если такие ЛВС имеют абонентов, расположенных в разных помещения, то они часто используют инфраструктуру глобальной сети Интернет и их принято называть корпоративными сетями или сетями интранет (intranet).

Региональные сети связывают абонентов города, района, области или даже небольшой страны. Обычно расстояния между абонентами региональной ИВС составляют десятки — сотни километров.

Глобальные сети объединяют абонентов, удаленных друг от друга на значительное расстояние, часто расположенных в различных странах или на разных континентах. Взаимодействие между абонентами такой сети может осуществляться на базе телефонных линий связи, систем радиосвязи и даже спутниковой связи.

Объединение глобальных, региональных и локальных вычислительных сетей позволяет создавать многосетевые иерархии. Они обеспечивают мощные, экономически целесообразные средства обработки огромных информационных массивов и доступ к неограниченным информационным ресурсам..

По принципу организации передачи данных сети можно разделить на две группы:

• последовательные;

• широковещательные.

В последовательных сетях передача данных выполняется последовательно от одного узла к другому и каждый узел ретранслирует принятые данные дальше. Практически все глобальные, региональные и многие локальные сети относятся к этому типу.

В широковещательных сетях в каждый момент времени передачу может вести только один узел, остальные узлы могут только принимать информацию. К такому типу сетей относится значительная часть ЛВС, использующая один общий канал связи (моноканал) или одно общее пассивное коммутирующее устройство.

В зависимости от используемой коммуникационной среды сети делятся на:

· сети с моноканалом;

• иерархические;

• полносвязные сети и сети со смешанной топологией.

В сетях с моноканалом данные могут следовать только по одному и тому же пути. Все пакеты доступны всем пользователям сети, но «вскрыть» пакет может только тот абонент, чей адрес в пакете указан. Такие сети иногда называют сетями с селекцией информации.

Иерархические, полносвязные и сети со смешанной топологией в процессе передачи данных требуют маршрутизации последней, то есть выбора в каждом узле пути дальнейшего движения информации.

14. Вычислительный процесс и его реализация с помощью ОС. Основные функции ОС

Все многообразие программ, используемых на современном компьютере, называется программным обеспечением - ПО (software).

Ядром системного ПО является операционная система (ОС).

ОС - это неотъемлемая часть ПО, управляющая техническими средствами компьютера (hardware).. Операционная система - это программа, координирующая действия вычислительной машины; под ее управлением осуществляется выполнение программ.

Основные функции операционной системы:

1. Обмен данными между компьютером и различными периферийными устройствами (терминалами, принтерами, гибкими дисками, жесткими дисками и т.д.). Такой обмен данными называется "ввод/вывод данных".

2. Обеспечение системы организации и хранения файлов.

3. Загрузка программ в память и обеспечение их выполнения.

4. Организация диалога с пользователем.

ОС – это комплекс взаимосвязанных системных программ, назначение которого – организовать взаимодействие пользователя с компьютером и выполнение всех других программ.

Состав операционной системы.

Структуру ОС составляют следующие модули:

базовый модуль (ядро ОС)- управляет работой программы и файловой системой, обеспечивает доступ к ней и обмен файлами между периферийными устройствами;

командный процессор - расшифровывает и исполняет команды пользователя, поступающие прежде всего через клавиатуру;

драйверы периферийных устройств - программно обеспечивают согласованность работы этих устройств с процессором (каждое периферийное устройство обрабатывает информацию по разному и в различном темпе);

дополнительные сервисные программы (утилиты) - делают удобным и многосторонним процесс общения пользователя с компьютером.

Загрузка ОС. Файлы, составляющие ОС, хранятся на диске, поэтому система называется дисковой операционной (ДОС). Известно, что для их выполнения программы - и, следовательно, файлы ОС - должны находится в оперативной памяти (ОЗУ). Однако, чтобы произвести запись ОС в ОЗУ, необходимо выполнить программу загрузку, которой сразу после включения компьютера в ОЗУ нет. Выход из этой ситуации состоит в последовательной, поэтапной загрузке ОС в оперативную память.

Первый этап загрузки ОС. В системном блоке компьютера находится постоянное запоминающее устройство (ПЗУ, постоянная память, ROM-Read Only Memory - память с доступом только для чтения), в котором содержатся программы тестирования блоков компьютера и первого этапа загрузки ОС. Они начинают выполняться с первым импульсом тока при включении компьютера. На этом этапе процессор обращаются к диску и проверяет наличие на определенном месте (в начале диска) очень небольшой программы - загрузчика. Если эта программа обнаружена, то она считывается в ОЗУ и ей передается управление.

Второй этап загрузки ОС. Программа - загрузчик, в свою очередь, ищет на диске базовый модуль ОС, переписывает его память и передает ему управление.

Третий этап загрузки ОС. В состав базового модуля входит основной загрузчик, который ищет остальные модули ОС и считывает их в ОЗУ. После окончания загрузки ОС управление передается командному процессору и на экране появляется приглашение системы к вводу команды пользователя.

Заметим, что в оперативной памяти во время работы компьютера обязательно должны находиться базовый модуль ОС и командный процессор. Следовательно, нет необходимости загружать в оперативную память все файлы ОС одновременно. Драйверы устройств и утилиты могут подгружаться в ОЗУ по мере необходимости, что позволяет уменьшать обязательный объем оперативной памяти, отводимый под системное программное обеспечение.

Первая задача ОС – организация связи, общения пользователя с компьютером в целом и его отдельными устройствами. Такое общение осуществляется с помощью команд, которые в том или ином виде человек сообщает операционной системе. В ранних вариантах операционных систем такие команды просто вводились с клавиатуры в специальную строку. В последующем были созданы программы – оболочки ОС, которые позволяют общаться не только с ОС не только текстовым языком команд, а с помощью меню (в том числе пиктографического) или манипуляций с графическими объектами.

Вторая задача ОС – организация взаимодействия всех блоков компьютера в процессе выполнения программы, которую назначил пользователь для решения задачи. В частности, ОС организует и следит за размещением в оперативной памяти и на диске нужных для работы программы данных, обеспечивает своевременное подключение устройств компьютера по требованию программы и т.п.

Третья задача ОС – обеспечение так называемых системных работ, которые бывает необходимо выполнить для пользователя. Сюда относится проверка, “лечение” и форматирование диска, удаление и восстановление файлов, организация файловой системы и т.п. Обычно такие работы осуществляются с помощью специальных программ, входящих в ОС и называемых утилитами.

Операционная система выполняет роль связующего звена между аппаратурой компьютера, с одной стороны, и выполняемыми программами, а также пользователем, с другой стороны.

Понятие последовательного вычислительного процесса, или просто процесса, является одним из основных при рассмотрении операционных систем. Как понятие процесс является определенным видом абстракции. Последовательный процесс, иногда называемый задачей (task), — это отдельная программа с ее данными, выполняющаяся на последовательном (текущая команда выполняется после завершения предыдущей) процессоре. В современных процессорах мы сталкиваемся с ситуациями, когда возможно параллельное выполнение нескольких команд. Концепция процесса предполагает два аспекта: во-первых, он является носителем данных и, во-вторых, он собственно и выполняет операции, связанные с обработкой этих данных.

В качестве примеров процессов (задач) можно назвать прикладные программы пользователей, утилиты и другие системные обрабатывающие программы. Процессом может быть редактирование какого-либо текста, трансляция исходной программы, ее компоновка, исполнение.

Концепция процесса преследует цель выработать механизмы распределения и управления ресурсами. Понятие ресурса, так же как и понятие процесса, является, пожалуй, основным при рассмотрении операционных систем. Ресурсом называется всякий объект, который может распределяться внутри системы.

Различного рода программные и информационные ресурсы также могут быть определены для системы как объекты, которые могут разделяться и распределяться и доступ к которым необходимо соответствующим образом контролировать. В настоящее время понятие ресурса превратилось в абстрактную структуру с целым рядом атрибутов, характеризующих способы доступа к этой структуре и ее физическое представление в системе. Более того, помимо системных ресурсов, о которых мы сейчас говорили, ресурсами стали называть и такие объекты, как сообщения и синхросигналы, которыми обмениваются задачи.

В первых вычислительных системах любая программа могла выполняться только после полного завершения предыдущей. Поскольку эти первые вычислительные системы были построены в соответствии с принципами, изложенными в известной работе Яноша Джона фон Неймана, все подсистемы и устройства компьютера управлялись исключительно центральным процессором. Центральный процессор осуществлял и выполнение вычислений, и управление операциями ввода-вывода данных. Соответственно, пока осуществлялся обмен данными между оперативной памятью и внешними устройствами, процессор не мог выполнять вычисления.

Введение в состав вычислительной машины специальных контроллеров позволило совместить во времени (распараллелить) операции вывода полученных данных и последующие вычисления на центральном процессоре. Однако все равно процессор продолжал часто и долго простаивать, дожидаясь завершения очередной операции ввода-вывода. Поэтому было предложено организовать так называемый мультипрограммный, или мультизадачный, режим работы вычислительной системы.

15. Основные этапы решения задач на ЭВМ

Этапы создания программного обеспечения