- •Лекции по электричеству и магнетизму.

- •Часть III. Электродинамика

- •Глава 1. Электростатика

- •§1. Электрический заряд. Закон сохраненияэлектрического заряда. Закон кулона.

- •§2. Электрическое поле. Напряжённость поля. Вектор электрического смещения.

- •§3. Суперпозиция полей.

- •§4. Линии напряжённости.

- •§5. Поток напряженности.

- •§6. Теорема Гаусса.

- •§7. Применения теоремы гаусса к расчёту некоторых электростатических полей.

- •1. Поле бесконечной, равномерно заряженной плоскости.

- •2. Поле двух разноименно заряженных плоскостей.

- •3. Поле бесконечного заряженного цилиндра.

- •4. Поле заряженной сферической поверхности.

- •5. Поле объемно-заряженного шара.

- •§8. Работа сил электростатического поля при перемещении заряда. Циркуляция напряжённости электрического поля.

- •§9. Потенциал и разность потенциалов электростатического поля.

- •§10. Связь между напряжённостью и потенциалом.

- •§11. Эквипотенциальные поверхности.

- •§12. Диполь. Поле диполя.

- •§12. Электрическое поле в диэлектриках

- •§13. Вектор поляризации.

- •§ 14. Пьезоэлектрики.

- •§15. Сегнетоэлектрики.

- •§16. Электроёмкость уединённого проводника.

- •§17. Взаимная электроемкость. Конденсаторы.

- •§18. Соединения конденсаторов.

- •§19. Энергия заряженного конденсатора и уединённого проводника. Энергия электрического поля.

- •Глава 2. Электрический ток.

- •§20. Электрический ток. Сила и плотность тока.

- •§21. Сторонние силы. Эдс и напряжение.

- •§22. Сопротивление проводников. Закон Ома для однородного участка цепи и для полной цепи.

- •§23. Параллельное и последовательное соединение проводников.

- •§24. Температурная зависимость сопротивления проводников и полупроводников.

- •§25. Работа и мощность тока. Закон Джоуля – Ленца. Кпд.

- •§26. Правила Кирхгофа.

- •§27. Классическая теория электропроводности.

- •§28. Работа выхода. Контактные явления.

- •§29. Электрический ток в Электролитах.

- •§30. Электрический ток в газах. Несамостоятельный разряд. Самостоятельный газовый разряд. Виды разрядов.

- •Глава 3. Магнетизм.

- •§31. Магнитное поле.

- •§32. Вектор магнитной индукции.

- •§ 33. Закон Био-Савара-Лапласа.

- •§34. Закон Ампера.

- •§35. Сила лоренца.

- •§36. Эффект Холла.

- •§37. Элементарные носители магнетизма.

- •§ 38. Намагниченность.

- •§ 39. Виды магнетиков.

- •§40. Циркуляция вектора магнитной индукции.

- •§41. Магнитный поток. Теорема Гаусса для вектора магнитной индукции.

- •§42. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле.

- •§43. Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. Правило Ленца.

- •§ 44. Токи Фуко.

- •§ 45. Вращение рамки в магнитном поле.

- •§ 46. Индуктивность контура. Самоиндукция.

- •§ 47. Взаимная индукция. Трансформаторы.

- •§48. Энергия магнитного поля.

- •§49. Электромагнитная теория Максвелла.

§28. Работа выхода. Контактные явления.

Свободные электроны в металле, находясь в тепловом движении, казалось бы, должны вылететь из него. Однако этого не происходит. Рассмотрим причину такого поведения электронов. Пусть электрон по каким-либо причинам удалился из поверхностного слоя металла. Тогда в том месте, которое он покинул, будет недоставать одного электрона. Поэтому в нём образуется положительный заряд. Вследствие теплового движения наиболее быстрые электроны вылетают из металла, удаляясь от его поверхности до нескольких межатомных расстояний. Поэтому около поверхности образуется электронный слой, несущий отрицательный заряд, а поверхность металла заряжается положительно. Это приводит к образованию так называемого двойного электрического слоя, электрическое поле которого подобно полю плоского конденсатора (рис. 28.1, на котором изображено сечение металла, имеющего форму параллелепипеда). Электрическое поле этого слоя препятствует вылету электронов. В любой момент времени устанавливается динамическое равновесие между числом электронов, покидающих металл, и возвращающихся обратно. Это приводит к тому, что концентрация покинувших металл электронов, следовательно, и напряжённость электрического поля внутри двойного электрического слоя остаются неизменными.

Рис.

28.1

Рис.

28.1

Для того чтобы электрон мог преодолеть силы, удерживающие его в металле, и удалиться из него, необходимо затратить некоторую энергию. Максимальная кинетическая энергия, которую имеет электрон внутри металла, недостаточна для этого. Поэтому необходимо сообщить электрону дополнительное количество энергии, приложив, например, к металлу сильное электрическое поле или, нагревая вещество. Работа, которая должна быть совершена на освобождение электрона из металла, называется работой выхода электрона. Согласно (9.3), она равна произведению заряда электрона на разность потенциалов двойного слоя. Обозначим потенциал положительного слоя через , а отрицательного — условно примем за ноль.

Тогда работу выхода электрона A находим по формуле:

![]() ,

(28.1)

,

(28.1)

где - заряд электрона по абсолютной величине, - потенциал выхода.

Работу выхода принято измерять в электрон-вольтах (эВ): 1 эВ — это энергия, которую приобретает электрон, пройдя ускоряющую разность потенциалов 1В. Поскольку заряд электрона равен 1,6⋅10−19Кл, то

1эВ = 1,6⋅10–19Дж.

Работа выхода зависит от химической природы металлов и от чистоты поверхности. Для чистых металлов она колеблется в пределах от 2 до 6 эВ. Наличие поверхностных примесей приводит к уменьшению работы выхода.

Если поверхность одного металла привести в соприкосновение (контакт) с поверхностью другого металла, то происходит переход электронов из одного металла в другой, вследствие чего один из них заряжается положительно, а другой — отрицательно. Возникающая при этом разность потенциалов между соприкасающимися телами, называется контактной разностью потенциалов.

Возникновение контактной разности потенциалов между соприкасающимися металлическими проводниками было открыто в конце XVIII в. итальянским физиком А. Вольтой. Он экспериментально установил следующие два закона (законы Вольты):

1. При соединении двух проводников, изготовленных из различных металлов, между ними возникает контактная разность потенциалов, которая зависит только от их химического состава и температуры.

2. Разность потенциалов между концами цепи, состоящей из последовательно соединенных металлических проводников, находящихся при одинаковой температуре, не зависит от химического состава промежуточных проводников. Она равна контактной разности потенциалов, возникающей при непосредственном соединении крайних проводников.

Появление разности потенциалов обусловлено двумя причинами.

1) Различием в работах выхода электронов из металлов, приведённых в контакт. Силы, действующие на электроны в области контакта со стороны ионов кристаллических решёток, не уравновешены, и поэтому вызывают переход электронов из одного металла в другой. Вследствие этого возникает контактная разность потенциалов

![]() ,

(28.2)

,

(28.2)

где

и

![]() — потенциал и работа выхода электрона

из одного металла,

и

— потенциал и работа выхода электрона

из одного металла,

и

![]() — из другого.

— из другого.

2) Различием в концентрациях электронов проводимости в металлах, в результате чего происходит диффузия электронов из металла, где их концентрация больше, в металл с меньшей концентрацией. Разность потенциалов, образующаяся вследствие диффузии электронов, находится по формуле

,

(28.3)

,

(28.3)

здесь k — постоянная Больцмана, T — абсолютная температура металлов, n1 и n2 — концентрация электронов проводимости в металлах.

Полная контактная разность потенциалов между двумя металлами, обусловленная обеими причинами, с учётом (28.2) и (28.3) равна

,

(28.4)

,

(28.4)

Из выражения (19.4) следует, что контактная разность потенциалов зависит от химической природы и температуры контактирующих металлов.

Рис.

28.2

Рис.

28.2

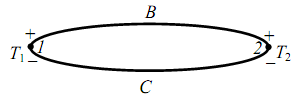

Рассмотрим замкнутую цепь, состоящую из двух металлических проводников B и C, спаи которых 1 и 2 поддерживаются при различных температурах T1 и T2 соответственно (рис. 28.2). Согласно (28.4), полная контактная разность потенциалов U1 и U2 соответственно равна

,

(28.5)

,

(28.5)

,

(28.6)

,

(28.6)

Предположим, что AB < AC (AB и AC работы выхода электрона из металлов). В силу этого контактные разности потенциалов направлены навстречу друг к другу. В цепи будет действовать электродвижущая сила εT равная алгебраической сумме контактных разностей потенциалов

![]() ,

(28.7)

,

(28.7)

(знак минус перед U2 отражает тот факт, что действия разностей потенциалов U1 и U2 противоположны). Учитывая (28.5) и (28.6), находим, что

.

(28.8)

.

(28.8)

Здесь a - постоянная величина, характеризующая свойства контакта двух данных металлов. Поскольку ЭДС εT обусловлена разностью температур спаев, то её называют термоэлектродвижущей силой (термо-ЭДС). Из (28.8) следует, что термоэлектродвижущая сила пропорциональна разности темпера

тур спаев. В этом и заключается одно из термоэлектрических явлений — эффект Зеебека. Это явление используется для измерения температуры с помощью термопары, представляющей собой два проводника, изготовленных из различных материалов, с известным значением a в формуле (28.8). Концы этих проводов сварены (рис. 28.3). Если известна температура Т2 (этот конец опущен, например, в тающий лёд), то, помещая другой спай термопары в среду, можно измерить её температуру T1.

Рис.

28.3

Рис.

28.3

Другим термоэлектрическим явлением является эффект Пельтье. Он заключается в том, что если через термопару, спаи которой имеют одинаковую температуру, с помощью источника тока пропустить ток, то температура одного спая начинает повышаться, а другого — понижаться. Количество теплоты QП пропорционально величине заряда q, прошедшего через спай, т.е.

![]() ,

(28.9)

,

(28.9)

где

![]() — коэффициент Пельтье, зависящий от

природы контактирующих материалов.

Эффект Пельтье зависит от направления

тока. Если изменить направление тока,

то спай, который нагревался, будет теперь

охлаждаться, а который охлаждался,

станет, наоборот, нагреваться. Явление

Пельтье используется для создания

микрохолодильников, используемых обычно

в научных целях, поскольку их экономичность

невысока.

— коэффициент Пельтье, зависящий от

природы контактирующих материалов.

Эффект Пельтье зависит от направления

тока. Если изменить направление тока,

то спай, который нагревался, будет теперь

охлаждаться, а который охлаждался,

станет, наоборот, нагреваться. Явление

Пельтье используется для создания

микрохолодильников, используемых обычно

в научных целях, поскольку их экономичность

невысока.

Вильям Томсон (Кельвин), исследуя термоэлектрические явления, пришел к заключению, подтвердив его экспериментально, что при прохождении тока по неравномерно нагретому проводнику должно происходить дополнительное выделение (поглощение) теплоты, аналогичной теплоте Пельтье. Это явление получило название явления Томсона. Его можно объяснить следующим образом. Так как в более нагретой части проводника электроны имеют большую среднюю энергию, чем в менее нагре

той, то, двигаясь в направлении убывания температуры, они отдают часть своей энергии решетке, в результате чего происходит выделение теплоты Томсона. Если же электроны движутся в сторону возрастания температуры, то они, наоборот, пополняют свою энергию за счет энергии решетки, в результате чего происходит поглощение теплоты Томсона.