- •3.4. Современные концепции развития геосферных

- •Контрольные вопросы:

- •§4. Земля как источник возникновения и развития жизни

- •4.1. Литосфера как абиотическая основа жизни

- •4.2. Экологические функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, геофизическая, геохимическая

- •4.3. Естественнонаучные проблемы сохранения окружающей среды

- •4.4. Географическая оболочка Земли

- •5.1. Особенности биологического уровня организации материи. Клетка и ее функции

- •Рассмотрим основные признаки живого, его сущность.

- •5.2. Принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем

5.2. Принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем

Применительно к живой природе эволюцию понимают как образование более сложных видов из простых. Как она происходит? Существует ли целесообразность в природе? Какова роль случайности? Что является источником развития: тренировка органов (как считал Ламарк); борьба за существование и выживание наиболее приспособленных (естественный отбор, по Дарвину); способность к взаимопомощи (П.А. Кропоткин); природные катастрофы – кометы, изменения температуры и пр. (Кювье)?

Генетика опровергла представления Ламарка о наследовании приобретенных при жизни признаков с помощью очень простых опытов. Вейсман последовательно на протяжении многих поколений отрезал мышам хвосты. Он постулировал, что признаки, приобретаемые организмом и приводящие к изменению фенотипа, не оказывают прямого воздействия на половые клетки, передающие признаки следующему поколению.

Тем не менее, эволюция идет постоянно. Ч. Дарвин (1809-1882) во время своего кругосветного плавания на корабле «Бигль» собрал множество данных, свидетельствующих о том, что виды нельзя считать неизменными. После возвращения в Англию он изучает практику разведения голубей и других домашних животных, в результате чего приходит к идее естественного отбора. В 1798 г. священник Т. Мальтус в «Трактате о народонаселении», изложил свои мысли о том, к чему привел бы рост населения, если бы он ничем не сдерживался (рост средств в арифметической прогрессии и рост числа особей – в геометрической). Дарвин перенес его рассуждения на природу и обратил внимание на то, что несмотря на высокий репродуктивный потенциал, численность популяций остается относительно постоянной. Дарвин предположил, что при интенсивной конкуренции внутри популяции любые изменения, благоприятные для выживания в данных условиях, повышают способность особей размножаться и оставлять потомство.

Другим основанием теории эволюции послужил принцип униформизма английского геолога Ч. Лайеля (1797–1875), в соответствии с которым медленные ничтожные изменения приводят к поразительным результатам, если происходят долго в одном направлении. Точно так же небольшие изменения на протяжении миллионов лет приводят к образованию новых видов.

На мысль об эволюции органических форм Дарвина натолкнула находка в одном и том же регионе – в Южной Америке – скелетов ленивца – огромного (ископаемого) и маленького (современного). Он сформулировал представления о том, что основными тремя движущими силами эволюции являются – естественный отбор, наследственность, изменчивость. Естественный отбор делится на три вида – межвидовой, внутривидовой, связанный с окружающей средой.

Теория эволюции сформулирована Дарвином в 1839 г. Наибольший вклад Дарвина в науку заключался не в том, что он доказал существование эволюции, а в том, что он объяснил, как она может происходить. В 1859 г. Дарвин опубликовал труд «Происхождение видов путем естественного отбора». Гипотеза Дарвина основана на трех наблюдениях и двух выводах:

Наблюдение 1. Особи входящие в состав популяции, обладают большим репродуктивным потенциалом.

Наблюдение 2. Число особей в каждой данной популяции примерно постоянно.

Вывод 1. Многим особям не удается выжить и оставить потомство. В популяции происходит «борьба за существование».

Наблюдение 3. Во всех популяциях существует изменчивость.

Вывод 2. В «борьбе за существование» те особи, признаки которых наилучшим образом приспособлены к условиям жизни, обладают «репродуктивным преимуществом» и производят больше потомков, чем менее приспособленные особи. Этот вывод и содержит гипотезу о естественном отборе, который может служить механизмом эволюции.

Теория эволюции ознаменовала крупный прорыв в биологии, но вопросы и сомнения оставались. Всю жизнь Дарвина преследовал «кошмар» – возражение следующего содержания: если среди поля красных маков появится белый, то после скрещивания он даст розовое потомство, а через 2–3 поколения исчезнет всякое воспоминание о белом цвете. Генетика помогла дарвинизму, объяснив, что появившийся признак не может исчезнуть, так как наследственный аппарат сохраняет случайно возникшее в нем, подобно тому, как сохраняются опечатки в книгах при их воспроизводстве.

Генетика привела к новым представлениям об эволюции, получившим название неодарвинизма, который можно определить как теорию органической эволюции путем естественного отбора признаков, детерминированных генетически. Другое общепринятое название – синтетическая, или общая, теория эволюции. Механизм эволюции стал рассматриваться как состоящий из двух частей: случайные мутации на генетическом уровне и наследование наиболее удачных с точки зрения приспособления к окружающей среде мутаций, так как их носители выживают и оставляют потомство.

Некоторые из событий, приводимых в качестве доказательства эволюционной гипотезы воспроизводимы в лаборатории, однако это не значит, что они действительно происходили в прошлом, а свидетельствует об их возможности. На многие возражения до сих пор нет ответа. Поэтому концепцию Дарвина точнее все же относить к гипотезам, которые требуют дальнейшего подтверждения.

Однако, теория Дарвина не была единственна. Так, например, русский ученый и революционер П.А. Кропоткин придерживался точки зрения, в соответствии с которой взаимопомощь (коэволюция) является более важным фактором эволюции, чем борьба.

Случайно образовавшиеся более сложные формы увеличивают разнообразие и стало быть устойчивость экосистем. Удивительная согласованность всех видов жизни есть следствие коэволюции.

Концепция коэволюции хорошо объясняет эволюцию в системе «хищник – жертва» – постоянное совершенствование и того, и другого компонента системы. В системе «паразит – хозяин» естественный отбор должен вроде бы способствовать выживанию менее вирулентных (не опасных для хозяина) паразитов и более резистентных (устойчивых к паразитам) хозяев. Постепенно паразит становится комменсалом, т.е. безопасным для хозяина, а затем они могут стать мутуалами – организмами, которые способствуют взаимному процветанию, как грибы и фотосинтезирующие бактерии, вместе образующие лишайники. Но так происходит не всегда. Паразиты являются неизбежной, обязательной частью каждой экосистемы. Коэволюционная «гонка вооружений» способствует большему разнообразию экосистем. Паразиты препятствуют уничтожению хозяевами других видов.

Эволюция живых систем появилась как результат химической эволюции.

Живой организм – это динамическая система, в которой одни химические соединения превращаются в другие. Такие превращения называются обменом веществ или метаболизмом. Живая система поддерживает свое существование за счёт способности вступать в разнообразные взаимодействия, прежде всего химические. В любой системе осуществляются лишь определённые взаимодействия. Выбор осуществляемых в организме реакций происходит в соответствии с данными хранилища информации и условиями окружающего материального мира. Синтез необходимых организму химических веществ обеспечивается как первичными продуктами, так и энергией на преобразование. Эти процессы тесно взаимосвязаны. Живой системе, как разновидности термодинамической, свойственно стремление к равновесному состоянию. В том числе речь идет и о химическом равновесии — состоянии реагирующих веществ, при котором их относительные количества не изменяются во времени. Постоянство концентраций при химическом равновесии не означает, что химические реакции между реагирующими веществами прекратились. Просто при этом скорости прямой и обратной реакций одинаковы, что определяется совокупностью факторов - начальной концентрацией реагентов, температурой, давлением и проч.

Если система не обменивается с окружающей средой ни веществом, ни энергией, то она неизбежно будет приближаться к состоянию равновесия, обладающему минимумом суммарной энергии. Может показаться, что существуют противоречащие данному утверждению примеры. Древесина, сахар, бумага и ряд других веществ при обычных условиях обладают высокой химической стабильностью. Однако, если, например, поднести к бумаге зажженную спичку - начинается процесс горения. При этом преодолевается энергетический барьер и начинается процесс самопроизвольного образования углекислого газа и воды.

Преодоление энергетического барьера возможно и при действии катализаторов, каковыми в живых организмах являются ферменты.

Эти вещества высокоселективны, т.е. способны ускорять одну или небольшое число сходных реакций. Они-то и определяют, в конечном итоге, функции живого организма, задавая скорости химических реакций.

Химическую природу ферментов впервые определил в 1926 г. американский биохимик, лауреат Нобелевской премии 1946 г. Джеймс Самнер (1887— 1955). Из соевых бобов он выделил в кристаллической форме фермент уреазу и доказал его белковую природу. Дальнейшие исследования показали, что ферменты представляют собой белки. Обратное утверждать нельзя: подавляющее большинство белков — ферменты, но есть множество белков с другими функциями (например, белок кератин — главный компонент волос, белок коллаген, содержащийся в костной ткани, коже, и др.). Их называют структурными белками. Недавно выяснилось, что в особом случае ферменты имеют небелковую природу: некоторые рибонуклеиновые кислоты (РНК) способны катализировать изменения в собственной структуре.

Белки представляют собой высокомолекулярные органические соединения, построенные из остатков 20 аминокислот. По структуре они относятся к полимерам. Их молекулы имеют форму длинных цепей, состоящих из повторяющихся молекул — мономеров. Для образования полимерной молекулы каждый мономер должен обладать как минимум двумя реакционноспо-собными связями с другими мономерами.

Белок по своей структуре похож на полимер найлон – и тот и другой, по сути, цепочки мономеров. Различие же в том, что найлон состоит из двух видов мономеров, а белок построен из 20 различных мономеров — аминокислот. В зависимости от порядка чередования мономеров образуется множество различных видов белков.

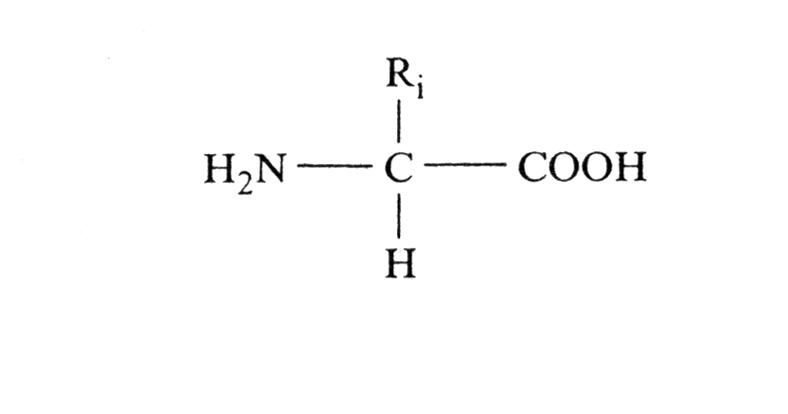

О бщая

формула аминокислот, образующих белок,

имеет вид:

бщая

формула аминокислот, образующих белок,

имеет вид:

При таком строении к центральному атому углерода присоединены четыре разные группы. Три из них — атом водорода Н, щелочная аминогруппа H2N и карбоксильная группа СООН — для всех аминокислот одинаковы. Аминокислоты отличаются друг от друга составом и структурой четвертой группы, обозначенной R. В наиболее простом случае - в молекуле глицерина - такая группа представляет собой атом водорода. В молекуле аланина она имеет вид СН3 и т.д.

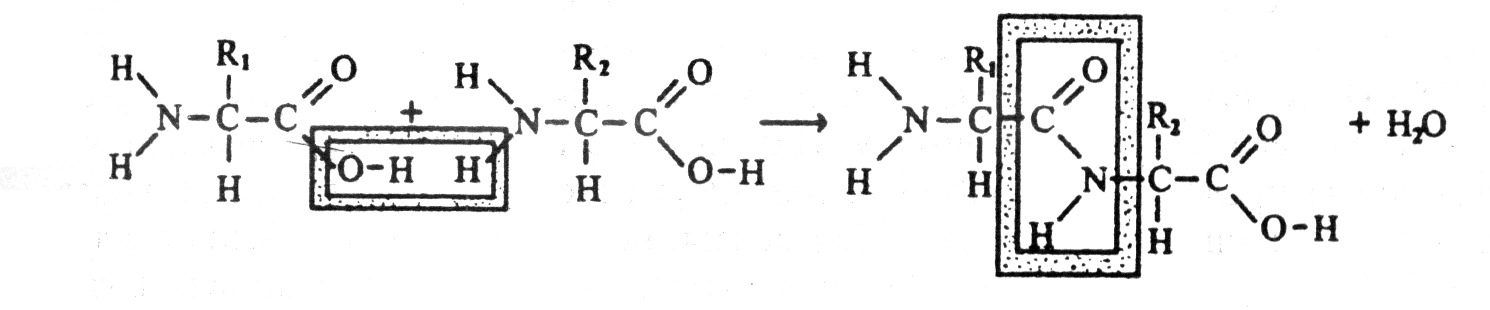

Х имическая

связь ( —СО—NH—

), соединяющая аминогруппу одной

аминокислоты с карбоксильной группой

другой в молекулах белков, называется

пептидной

связью (рис.

3.3).

имическая

связь ( —СО—NH—

), соединяющая аминогруппу одной

аминокислоты с карбоксильной группой

другой в молекулах белков, называется

пептидной

связью (рис.

3.3).

Рис. 3.3. Образование пептидной связи белков

Все активные организмы, будь то растения, животные, бактерии или вирусы, содержат белки, построенные из одних и тех же аминокислот. Поэтому в любом виде пищи содержатся те же аминокислоты, которые входят в состав белков организмов, потребляющих пищу. При синтезе белка в живой системе используется информация, в соответствии с которой формируется вполне определенная последовательность аминокислот для каждого белка.

Последовательность расположения аминокислот в белке определяет его пространственную структуру. Большинство белков выполняют функцию катализаторов. В их пространственной структуре есть активные центры в виде углублений вполне определенной формы. В такие центры попадают молекулы, превращение которых катализируется данным белком. Белок, выступающий в данном случае в роли фермента, может катализировать реакцию только при совпадении по форме превращающейся молекулы и активного центра. Этим и определяется высокая селективность белка-фермента.

Активный центр фермента может образовываться в результате свертывания весьма удаленных друг от друга участков белковой цепи. Поэтому замена одной аминокислоты другой даже на небольшом расстоянии от активного центра может влиять на селективность фермента либо полностью разрушить центр. Создавая различные последовательности аминокислот, можно получить разнообразные активные центры. В этом заключается одна из важнейших особенностей белков, выступающих в роли ферментов.

От набора ферментов зависит, какие именно реакции будут протекать. Такой набор, в свою очередь, определяется генетической информацией, содержащейся в наследственном веществе — дезоксирибонуклеиновой кислоте.

Высокомолекулярное природное соединение, содержащееся в ядрах клеток живых организмов называется дезоксирибонуклеиновой кислотой (сокращенно ДНК). Молекулы ДНК вместе с белками-гистонами образуют вещество хромосом. Гистоны входят в состав ядер клеток и участвуют в поддержании и изменении структуры хромосом на разных стадиях клеточного цикла, в регуляции активности генов. ДНК — носитель генетической информации. Отдельные участки молекул ДНК соответствуют определенным генам.

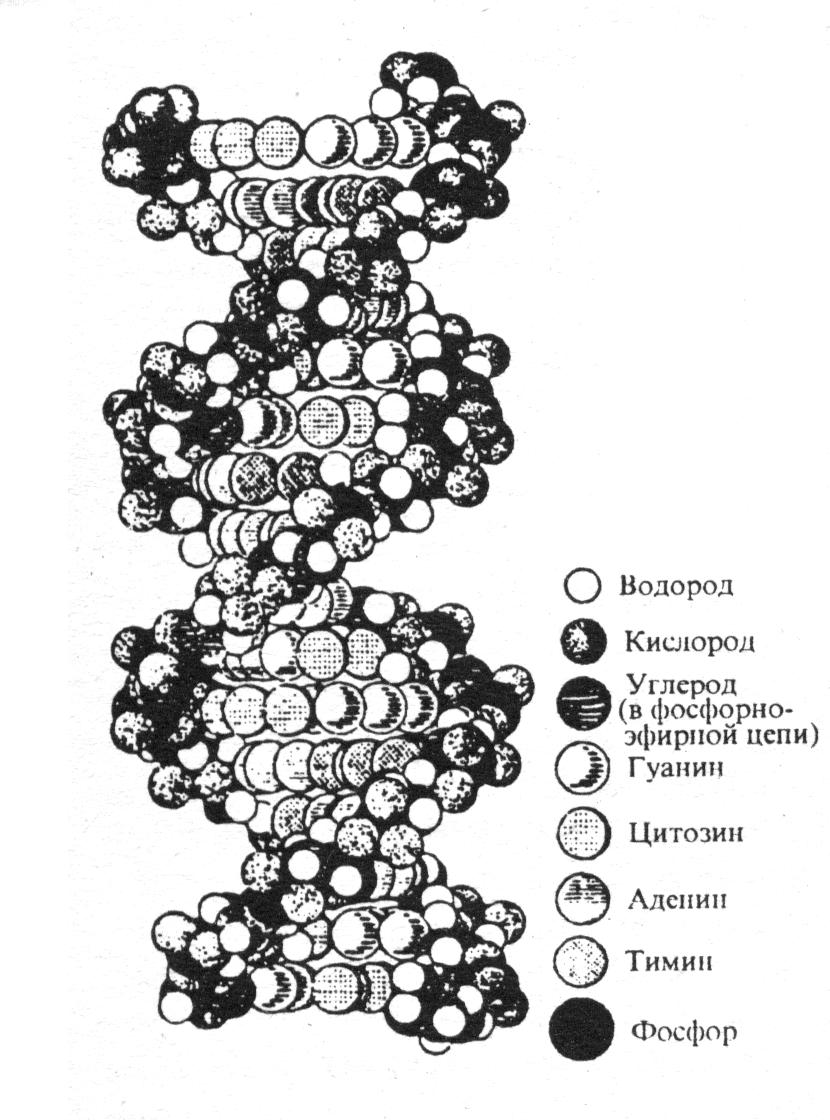

М олекула

ДНК состоит из двух полинуклеотидных

цепей, закрученных одна

вокруг другой в спираль (рис. 3.4). Цепи

построены из большого числа

мономеров четырех типов - нуклеотидов,

специфичность

которых определяется

одним из четырех азотистых оснований:

аденин

(А),

тимин

(Т),

цитозин

(С)

и гуанин

(G).

Сочетание трех

рядом стоящих нуклеотидов в цепи

ДНК образуют генетический

код.

Нарушение

последовательности нуклеотидов

в цепи ДНК приводит к наследственным

изменениям в организме — мутациям.

ДНК

точно воспроизводится

при делении клеток, что

обеспечивает в ряду поколений клеток

и организмов передачу наследственных

признаков и специфических форм обмена

Рис.

3.4. Структура молекулы ДНК.

веществ.

олекула

ДНК состоит из двух полинуклеотидных

цепей, закрученных одна

вокруг другой в спираль (рис. 3.4). Цепи

построены из большого числа

мономеров четырех типов - нуклеотидов,

специфичность

которых определяется

одним из четырех азотистых оснований:

аденин

(А),

тимин

(Т),

цитозин

(С)

и гуанин

(G).

Сочетание трех

рядом стоящих нуклеотидов в цепи

ДНК образуют генетический

код.

Нарушение

последовательности нуклеотидов

в цепи ДНК приводит к наследственным

изменениям в организме — мутациям.

ДНК

точно воспроизводится

при делении клеток, что

обеспечивает в ряду поколений клеток

и организмов передачу наследственных

признаков и специфических форм обмена

Рис.

3.4. Структура молекулы ДНК.

веществ.

Структурная модель ДНК (модель Уотсона - Крика) в виде двойной спирали была предложена в 1953 г. американским биохимиком Дж. Уотсоном (р. 1928) и английским биофизиком и генетиком Ф. Криком (р. 1916). Данная модель позволила объяснить многие свойства и биологические функции молекулы ДНК. За расшифровку генетического кода Дж. Уотсон, Ф. Крик и английский биофизик М. Уилкинс (р. 1916), впервые получивший высококачественную рентгенограмму молекулы ДНК, удостоены Нобелевской премии 1962 г.