- •3.4. Современные концепции развития геосферных

- •Контрольные вопросы:

- •§4. Земля как источник возникновения и развития жизни

- •4.1. Литосфера как абиотическая основа жизни

- •4.2. Экологические функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, геофизическая, геохимическая

- •4.3. Естественнонаучные проблемы сохранения окружающей среды

- •4.4. Географическая оболочка Земли

- •5.1. Особенности биологического уровня организации материи. Клетка и ее функции

- •Рассмотрим основные признаки живого, его сущность.

- •5.2. Принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем

5.1. Особенности биологического уровня организации материи. Клетка и ее функции

Современное естествознание - совокупность наук, тесно связанных между собой и отражающих единый мир. Природный мир многообразен, поэтому каждая из естественных наук имеет свой предмет, изучает тот или иной вид материи. Одной из таких наук является биология, изучающая живую материю.

Биология – наука о живом, его строении, формах активности, сообществах живых организмов, их распространении и развитии, связях друг с другом и неживой природой.

По уровню организации исследуемых живых объектов выделяются: анатомия, изучающая микроскопическое строение животных; гистология, изучающая строение тканей; цитология, исследующая строение живых клеток.

В биологии выделяют три основных этапа развития: 1) систематики (К. Линней), 2) эволюционный (Ч. Дарвин), 3) биология микромира (Г. Мендель).

Рассмотрим основные признаки живого, его сущность.

Жизнь – это способ существования белковых тел, с присущим ему характерным обменом веществ с окружающей их внешней средой.

Современная биология при описании живого перечисляет основные свойства живых организмов. Считается, что только совокупность данных свойств дает представление о специфике жизни.

К числу свойств живого обычно относят следующие:

* Живые организмы характеризуются сложной, упорядоченной структурой. Уровень их организации значительно выше, чем в неживых системах.

* Живые организмы получают энергию из окружающей среды, используя ее на поддержание своей высокой упорядоченности. Большая часть организмов прямо или косвенно использует солнечную энергию.

* Живые организмы активно реагируют на окружающую среду. Если толкнуть камень, то он пассивно сдвигается с места. Если толкнуть животное, оно отреагирует активно: убежит, нападет или изменит форму. Способность реагировать на внешние раздражения – универсальное свойство всех живых существ, как растений, так и животных.

* Живые организмы не только изменяются, но и усложняются. Так, у растения или животного появляются новые ветви, или новые органы, отличающиеся по своему химическому составу от породивших их структур.

* Все живое размножается. Эта способность к самовоспроизведению, пожалуй, самая поразительная способность живых организмов. Причем потомство и похоже, и одновременно чем-то отличается от родителей. В этом проявляется действие механизмов наследственности и изменчивости, определяющих эволюцию всех видов живой природы.

* Сходство потомства с родителями обусловлено еще одной замечательной особенностью живых организмов – передавать потомкам заложенную в них информацию, необходимую для жизни, развития и размножения. Эта информация содержится в генах – единицах наследственности, мельчайших внутриклеточных структурах. Генетический материал определяет направление развития организма. Потомки похожи на родителей, однако информация в процессе передачи видоизменяется, искажается.

* Живые организмы хорошо приспособлены к среде обитания и соответствуют своему образу жизни. Строение живых организмов - крота, рыбы, лягушки, дождевого червя полностью соответствуют условиям, в которых они живут.

Из совокупности этих признаков вытекает следующее обобщенное определение сущности живого: жизнь есть форма существования сложных, открытых систем, способных к самоорганизации и самовоспроизведению. Важнейшими функциональными веществами этих систем являются белки и нуклеиновые кислоты.

Жизнь, по мнению Ф. Типлера, лишь некая закодированная информация, которая сохраняется естественным отбором ”. Тогда жизнь, как информация является вечной, бесконечной и бессмертной. Ценность этого определения состоит в попытке выделения из всех критериев жизни в качестве главного – способность живых организмов сохранять и передавать информацию.

Если подходить к уровням организации живого через критерий масштабности наиболее распространенными являются следующие:

* Биосферный – содержащий всю совокупность живых организмов Земли вместе с окружающей их природной средой. На этом уровне рассматривается проблема изменения концентрации углекислого газа в атмосфере, которая по расчетам ежегодно возрастает на 0,4%. Данный факт создает опасность глобального повышения температуры, резкого возрастания “парникового эффекта”.

* Уровень биогеоценозов выражает следующую ступень структуры живого, состоящую из участков Земли с определенным составом живых и неживых компонентов, представляющих единый природный комплекс, экосистему. Рациональное использование природы невозможно без знания структуры и функционирования биогеоценозов, или экосистем.

* Популяционно-видовой уровень образуется свободно скрещивающимися между собой особями одного и того же вида. Его изучение важно для выявления факторов, влияющих на численность популяции.

* Организменный и органно-тканевый уровни отражают признаки отдельных особей, их строение, физиологию, поведение, а также строение и функции органов и тканей живых существ.

* Клеточный и субклеточный уровни отражают процессы специализации клеток, а также различные внутриклеточные включения.

* Молекулярный уровень составляет предмет молекулярной биологии, одной из важнейших проблем которой является изучение механизмов передачи генной информации, развитие генной инженерии и биотехнологии.

На каждом из основных уровней организации природы имеются свои, особые “первокирпичники”. В биологии к ним относится клетка, в физике - фундаментальные частицы – кварки. В сфере химических наук место “первокирпичников” занимают более крупые частицы – молекулы и атомы различных химических элементов. Как считают с конца века они делимы. Атом – более устойчивая, стабильная частица, чем кварк.

Клетка является мельчайшей системой, обладающей всем комплексом свойств живого, в том числе и носителем генетической информации – важнейшей основы эволюционного развития живого мира.

Создание клеточной теории, основы которой были заложены немецкими учеными Т. Шванном и М.Я. Шлейденом, стало одним из крупнейших достижений биологии в. Основное положение клеточной теории состоит в утверждении, что все растительные и животные организмы состоят из клеток, сходных по своему строению. Это положение стало еще одним свидетельством единства происхождения и развития всех видов живого.

Многочисленные исследования в области цитологии (науке о живой клетке), показали, что все клетки имеют некоторые общие свойства не только в строении, но и в функциях. Они осуществляют обмен веществ, способны к саморегуляции своего состояния, могут передавать наследственную информацию.

Вместе с тем выяснилось, что клетки весьма многообразны. Они могут существовать как одиночные организмы (амебы), а также в составе многоклеточных. У клеток разный срок существования. Так, некоторые клетки пищевода отмирают у человека через несколько дней после появления, а срок жизни нервных клеток может совпадать с продолжительностью жизни человека. Жизненный цикл любой клетки завершается или делением и продолжением жизни, но уже в обновленном виде, либо гибелью.

Клетки образуют ткани (нервная, мышечная и т.д.), а несколько типов тканей - органы (сердце, легкие и пр.). Группы органов, связанные с решением каких-то общих задач, называют системами организма.

Клетка имеет сложную структуру. Она обособляется от внешней среды оболочкой, которая, будучи неплотной и рыхлой, обеспечивает взаимосвязь клетки с внешним миром, обмен с ней веществом, энергией и информацией. Обмен веществ, обеспечиваемый клеткам, - важнейшее свойство всего живого. Это свойство в биологической литературе называют метаболизмом клеток.

М етаболизм

в свою очередь служит основой для другого

важнейшего свойства клетки – сохранения

стабильности,

устойчивости условий внутренней среды

клетки. Это свойство клеток, присущее

всей живой системе, называют гомеостазом.

Гомеостаз

- постоянство свойств клетки, поддержива-ется

обменом веществ, или метаболизмом.

етаболизм

в свою очередь служит основой для другого

важнейшего свойства клетки – сохранения

стабильности,

устойчивости условий внутренней среды

клетки. Это свойство клеток, присущее

всей живой системе, называют гомеостазом.

Гомеостаз

- постоянство свойств клетки, поддержива-ется

обменом веществ, или метаболизмом.

О

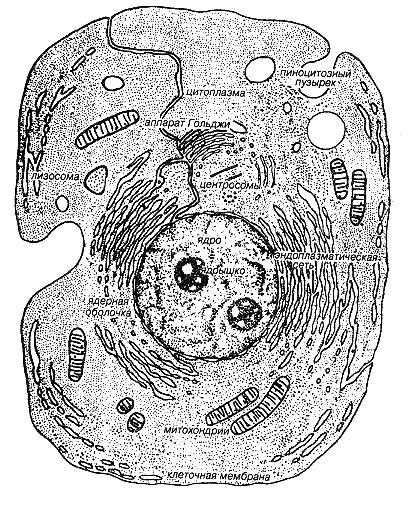

Рис.3.1.

ку в клетку исходных продуктов, получение из них энергии и белков, выведение из клетки в окружающую среду выработанных полезных продуктов, энергии и “ вредных веществ”.

Следует отметить, что в последнее время к миру живого относят также и вирусы, которые не имеют клеточной структуры (бесклеточные организмы). Кроме того, существуют также некоторые организмы с клеточным строением, клетки которых не имеют типичной структуры (отсутствует ядро). Это так называемые прокариоты, безъядерные клетки. Они исторически являются предшественникам вполне развитых, имеющих ядро клеток, впервые появившихся около 3 млрд. лет тому назад – эукариотов. К прокариотам, т.е. древнейшим, безъядерным видам клеток относятся бактерии, сине–зеленые водоросли. Эти организмы имеют в своем составе нити молекул нуклеиновых кислот, которые у них, как и у всех других клеток, выполняют управленческую функцию, только они расположены не в ядре, а во внутриклеточной жидкости, в цитоплазме. Все нити управления внутриклеточным обменом находятся в особых структурах, как правило, в ядре клетки, в очень длинных цепях молекул нуклеиновых кислот (ДНК, РНК), исходной структурной единицей которых является ген. Это природное кибернетическое устройство, содержащее инструкцию, информацию, коды, определяющие характер всей деятельности клетки как по обмену веществ, так и по самовоспроизведению. Именно гены обеспечивают как важнейшие метаболические и наследственные функции клетки, так и всего организма в целом.

Все

клетки, вне зависимости от существенных

различий во внешнем виде и функциях,

состоят из трёх основных частей -

плазматической

мембраны, контролирующей

переход вещества из окружающей среды

в клетку и обратно, цитоплазмы

с

разнообразной структурой и клеточного

ядра, содержащего

носитель генетической информации. Все

животные и некоторые растительные

клетки содержат центриоли

—

цилиндрические

структуры диаметром около 0,15 мкм,

образующие клеточные центры. Обычно

растительные клетки окру-

Все

клетки, вне зависимости от существенных

различий во внешнем виде и функциях,

состоят из трёх основных частей -

плазматической

мембраны, контролирующей

переход вещества из окружающей среды

в клетку и обратно, цитоплазмы

с

разнообразной структурой и клеточного

ядра, содержащего

носитель генетической информации. Все

животные и некоторые растительные

клетки содержат центриоли

—

цилиндрические

структуры диаметром около 0,15 мкм,

образующие клеточные центры. Обычно

растительные клетки окру-

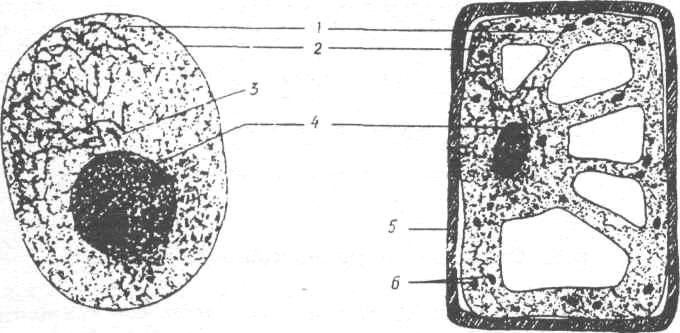

а) б)

Рис. 3.2. Строение животной (а) и растительной (б) клеток:

1 — цитоплазма; 2 — плазматическая мембрана; 3 — центриоль;

4 — ядро; 5 — клеточная стенка; 6 — пластиды

жены оболочкой — клеточной стенкой. Кроме того, они содержат пластиды - цитоплазматические органоиды (специализированные структуры клеток), нередко содержащие пигменты, обусловливающие их окраску. Строение типичных животной (а) и растительной (б) клеток представлено на рис. 3.2. Окружающая клетку мембрана состоит из двух слоев молекул жироподобных веществ, между которыми находятся молекулы белков. Главная функция клетки — обеспечить передвижение определенных веществ в прямом и обратном направлениях к ней. В частности, мембрана поддерживает нормальную концентрацию некоторых солей внутри клетки и играет важную роль в ее жизни: при повреждении мембраны клетка сразу гибнет, в то же время без некоторых других структурных компонентов жизнь клетки может продолжаться в течение некоторого времени. Первым признаком умирания клетки являются начинающиеся изменения в проницаемости ее наружной мембраны.

Внутри клеточной плазматической мембраны находится цитоплазма, содержащая водный соляной раствор с взвешенными и растворимыми ферментами и другими веществами. В цитоплазме располагаются разнообразные органеллы — маленькие органы, окруженные своими мембранами. К органеллам, в частности, относятся митохондрии — мешковидные образования с дыхательными ферментами. В них превращается сахар и высвобождается энергия. В цитоплазме есть и небольшие тельца — рибосомы, состоящие из белка и нуклеиновой кислоты (РНК), с помощью которых осуществляется синтез белка. Внутриклеточная среда достаточно вязкая, хотя 65 — 85% массы клетки составляет вода.

Во всех жизнеспособных клетках, за исключением бактерий, содержится ядро, а в нем — хромосомы — длинные нитевидные тельца, состоящие из дезоксирибонуклеиновой кислоты и присоединенного к ней белка.

Клетки растут и размножаются путем деления на две дочерние клетки. При делении дочерней клетки передается полный набор хромосом, несущих генетическую информацию. Поэтому перед делением число хромосом в клетке удваивается и каждая дочерняя клетка получает по одному их набору. Такой процесс деления клеток, обеспечивающий тождественное распределение генетического материала между дочерними клетками, называется митозом.

В зависимости от типа клеток все организмы делятся на две группы — прокариот и эукариот. К прокариотам относятся бактерии, а к эукариотам — все остальные организмы: простейшие, грибы, растения и животные. Эукариоты могут быть одноклеточными и многоклеточными. Тело человека, например, состоит из 1015 клеток.

Прокариоты все одноклеточные. В них нет четко очерченного ядра: молекулы ДНК не окружены ядерной мембраной и не организованы в хромосомы. Их деление происходит без митоза. Размеры их относительно небольшие, в то же время наследование признаков в них основано на передаче ДНК дочерним клеткам. Предполагается, что первыми организмами, появившимися около 3,5 млрд. лет назад, были прокариоты.

Клетки эукариот, в отличие от клеток прокариот, содержат митохондрии — специализированные органеллы, в которых идут процессы окисления. В клетках растений, помимо митохондрий, содержатся хлоропласты, способные производить фотосинтез, в результате которого из углекислого газа и воды образуется сахар. Хлоропласты и митохондрии очень похожи на некоторых бактерий, способных к фотосинтезу. В 1910 г. российский биолог Мережковский К.С. (1855—1921) высказал предположение, что хлоропласты и митохондрии происходят от свободноживущих бактерий. Такие бактерии проникли в прокариотную клетку. Вначале они были внутриклеточными паразитами, затем, эволюционируя, стали приносить пользу клетке-хозяину и потом постепенно превратились в хлоропласты и митохондрии. Таким образом, примерно 1400 млн. лет назад возникли клетки эукариот.

Если одноклеточный организм, например бактерия, не гибнет от внешнего воздействия, то он остается бессмертным, т.е. не умирает, а делится на две новые клетки. Многоклеточные организмы живут лишь определенное время. Они содержат два типа клеток: соматические — клетки тела и половые клетки. Половые клетки, так же как и бактерии, бессмертны. После оплодотворения образуются соматические клетки, которые смертны, и новые половые.

Растения содержат особую ткань — меристему, клетки которых могут образовывать другие типы клеток растений. В этом отношении клетки меристемы похожи на половые и в принципе тоже бессмертны. Они обновляют ткани растений, поэтому некоторые виды растений могут жить тысячи лет. В примитивных животных (губки, актинии) есть подобная ткань, и они могут жить неограниченно долго.

Соматические клетки высших животных делятся на два вида. Одни из них включают клетки, живущие недолго, но постоянно возобновляющиеся за счет своего рода ткани меристемы. К ним относятся, например, клетки эпидермиса. Другой вид составляют клетки, которые во взрослом организме не делятся и поэтому не возобновляются (нервные и мышечные клетки). Они подвержены старению и гибели.

Принято считать, что главная причина старения организма — утеря генетической информации. Молекулы ДНК постепенно повреждаются мутациями, что приводит к гибели клеток и всего организма. Поврежденные участки молекулы ДНК способны восстанавливаться благодаря репаративным ферментам. Хотя их возможности ограничены, но они играют важную роль в продлении жизни организма.