- •3.4. Современные концепции развития геосферных

- •Контрольные вопросы:

- •§4. Земля как источник возникновения и развития жизни

- •4.1. Литосфера как абиотическая основа жизни

- •4.2. Экологические функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, геофизическая, геохимическая

- •4.3. Естественнонаучные проблемы сохранения окружающей среды

- •4.4. Географическая оболочка Земли

- •5.1. Особенности биологического уровня организации материи. Клетка и ее функции

- •Рассмотрим основные признаки живого, его сущность.

- •5.2. Принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем

4.4. Географическая оболочка Земли

О шаровидности Земли первыми сделали вывод пифагорейцы — сподвижники и последователи великого Пифагора (V век до н. э.), а доказательство этому первым нашел Аристотель (IV век до н. э.), обратив внимание на то, что тень от Земли, падающая на полную Луну, имеет круглую форму, хотя во время затмений Земля бывает повернута к Луне разными сторонами.

Размеры земного шара довольно точно первым установил древнегрече- ский математик, астроном и географ Эратосфен Керенский (III век до н. э.). Он жил в Египте, в Александрии. По его наблюдениям, в день летнего солнце - стояния (когда высота Солнца над горизонтом максимальна) в Александрии Солнце в полдень отстояло от зенита на угол, соответствующий 1/50 окруж- ности, а в Сиене (теперь это город Асуан) находилось в зените, ибо освещали дно глубоких колодцев. По его расчетам радиус земного шара равнялся 6278 км, а по современным представлениям – 6371 км.

Но уже давно исследователи фигуры нашей планеты поняли, что Земля далеко не шар. Было предложено несколько математических моделей Земли. Из них наибольшее распространение получили две: геоид и эллипсоид.

Геоид — это модель Земли, представляющая собой геометрическое тело, у которого поверхность совпадает с поверхностью среднего уровня воды в океане, находящейся в спокойном состоянии (без волн, приливов, течений, влияния изменений атмосферного давления) и мысленно продолженной под материками так, что она в каждой точке пересекает направление отвесной линии под углом 900 .

Относительно геоида производятся измерения высот на суше и глубин в океане. Так, наибольшую высоту над поверхностью мирового океана — 8848 м- имеет вершина Джомолунгма (Эверест), находящаяся в Гималаях (Евразия). Впервые люди побывали на ней в 1953 году. Это были новозеландец Э. Хилгари и шерп Н. Тенцинг. Наибольшую глубину по отношению к уровню мирового океана — 11 022 м — имеет Марианский желоб в Тихом океане. Она была установлена в 1957 году российскими учеными, проводившими исследования на корабле Института океанологии АН СССР «Витязь».

Для решения геодезических и картографических задач в нашей стране и ряде других стран с 1946 года за математическую модель Земли принят так называемый эллипсоид относимости, или эллипсоид Красовского (по фамилии российского ученого, руководившего соответствующими измерительными работами). Эллипсоид как геометрическое тело представляет собой шар, сплюснутый (сжатый) у полюсов.

Одним из первых величину этого сжатия определил И. Ньютон. По его подсчетам, оно должно составлять 1: 230, а по расчетам Ф. А. Красовского, произведенным в 1940 году, — 1: 298,3. Как показали наблюдения за движением искусственных спутников Земли, величина сжатия равна 1: 298,2. Эти же наблюдения позволили уточнить абсолютные размеры эллипсоида относи мости. Оказалось, что экваториальный радиус Земли равен 6375,75 км, северный полярный радиус — 6355,39 км, южный полярный радиус — 6355,36 км.

Ранее нами были рассмотрены сечения Земли по экватору и нулевому меридиану, подтверждающие данные расчеты.

Земля участвует в двух движениях: она вращается вокруг собственной оси и вокруг Солнца. Вследствие первого движения происходит смена дня и ночи, вследствие второго — смена времен года.

Оба эти движения приводят к тому, что все окружающие нас звезды как бы перемещаются по небосводу. Но на поверхности Земли есть одна точка, с которой наблюдатель видит точно над собой одну практически неподвижную звезду. Эта звезда является самой яркой в созвездии Малой Медведицы и называется Полярной. Прямая, проходящая через центр Земли, с одной стороны, и Полярную звезду — с другой, называется осью вращения Земли. Эта ось наклонена к плоскости, в которой Земля обращается вокруг Солнца, под углом 66033'22".

Точки пересечения оси вращения Земли с ее поверхностью называются полюсами: тот полюс, с которого видна Полярная звезда, называется Север-

а) б)

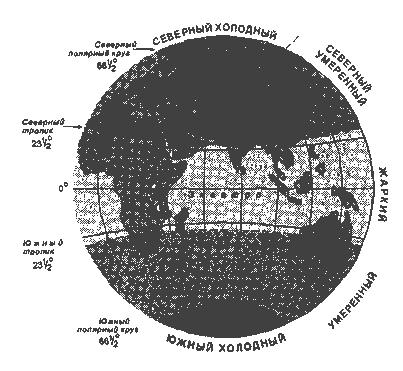

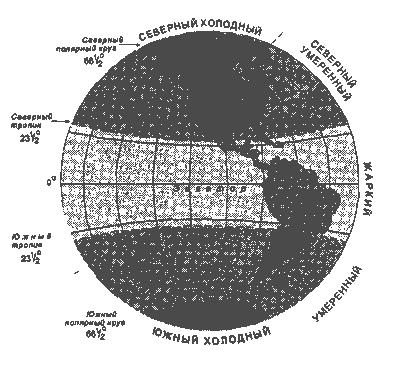

Рис.2.5. Климатические пояса Земли.

ным, а противоположный — Южным. Линия сечения земной поверхности плоскостью, проходящей через центр Земли перпендикулярно оси ее вращения, называется экватором. Эта линия делит земной шар на Северное и Южное полушария.

Линии сечения поверхности земного шара плоскостями, параллельными плоскости экватора, называются параллелями. Линии сечения поверхности земного шара плоскостями, проходящими через ось вращения Земли, называются меридианами. Совокупность параллелей и меридианов на теоретически рассчитанной поверхности земного эллипсоида, шара или на глобусе называется географической сеткой.

Географическая сетка позволяет определять положение точки на земной поверхности. Для этого используются две географические координаты: широта и долгота. Географическая широта - это угол между плоскостью экватора и отвесной линией в точке, положение которой определяется. Широта отсчитывается в пределах от нуля (на экваторе) до 900 (на полюсах) в сторону Северного и Южного полюсов и называется соответственно северной или южной широтой.

Географическая долгота — это угол между плоскостью меридиана, принимаемого за начальный, и плоскостью меридиана, проходящего через точку, положение которой определяется. За начальный (нулевой) принимается меридиан, проходящий через Гринвичскую астрономическую обсерваторию (Англия). Соответственно, его называют часто Гринвичским. Долгота отсчитывается в пределах от нуля (на Гринвичском меридиане) до 1800 (на продолжении нулевого меридиана) на восток или запад. Соответственно этому различают восточную или западную долготу. Например, географическими координатами Санкт-Петербурга являются: 590 57' северной широты и 300 19' восточной долготы.

За счет достаточно быстрого вращения Земли вокруг оси земная ось на протяжении многих и многих столетий практически сохраняет свое направление в пространстве, медленно поворачиваясь всего лишь на 50" в год, что соответствует полному обороту за 26 тыс. лет. В нашу эпоху земная ось направлена почти на Полярную звезду. Ею пользуются при ориентировке на местности: если встать лицом к Полярной звезде, то впереди будет север, справа— восток, сзади — юг и слева — запад.

Земля совершает один оборот вокруг оси своего вращения за 23 ч 56 мин 4 с. Этот промежуток времени называется звездными сутками. Сутки, которыми мы ведем счет времени в повседневной жизни, называются средними. В них содержится 24 часа и учитывается не только вращение Земли, но и ее движение (обращение) вокруг Солнца. Один оборот вокруг Солнца Земля совершает за 365 дней 6 ч 9 мин 9 с. Этот период обращения называется звездным годом.

Для удобства отсчета времени и координации жизни на Земле ее поверх- ность разделена (приблизительно по меридианам) на 24 часовых пояса, каждый из них соответствует примерно 150 по долготе. Среднее солнечное время срединного меридиана часового пояса называется поясним. В смежных поясах оно различается на 1 час. Его отсчет ведется с Запада на Восток от Гринвичского меридиана. Границы часовых поясов проходят либо вдоль соответствующих меридианов на поверхности океанов, либо вдоль каких-либо естественных границ на суше. Соотношение времени суток приходится учитывать достаточно часто: при дальних и быстрых перемещениях по земному шару, при координации деятельности международных фирм и компаний, имеющих удаленные филиалы, при установлении телефонной или межкомпьютерной связи с удаленными абонентами и т. п.

Траектория Земли в ее движении вокруг Солнца (земная орбита) близка к окружности, но слегка вытянута и представляет собой эллипс. Солнце находится не в центре орбиты, а в одном из ее фокусов. Поэтому на протяжении года расстояние от Солнца до Земли периодически меняется: от 147,1 млн. км (в начале января) до 152,1 млн. км (в начале июля). Большая полуось земной орбиты определяет среднее расстояние Земли от Солнца. Оно равно 149,6 млн. км. Фокус орбиты отстоит от ее центра на 2,5 млн. км. Самая ближайшая к Солнцу точка земной орбиты называется перигелием, а самая далекая — афелием.

Вследствие обращения Земли вокруг Солнца, наклона земной оси к плоскости эклиптики и сохранения ею своего направления в пространстве на нашей планете происходит смена времен года и существуют тепловые (климатические) пояса (рис.2.5).

21 марта и 23 сентября в равной мере освещены оба географических полюса Земли, и Солнце там видно только на горизонте. Линия светораздела (терминатор), отделяющая освещенное Солнцем (дневное) полушарие Земли от неосвещенного (ночного), проходит через оба полюса. Все точки земной поверхности полсуток освещаются Солнцем, а полсуток лишены освещения, то есть в эти дни года продолжительность дня равна продолжительности ночи. День 21 марта называется днем весеннего равноденствия, а день 23 сентября — днем осеннего равноденствия. После 21 марта область вокруг Северного полюса обращена к Солнцу, и в ней Солнце не заходит. Это время определяет полярный день. Область вокруг Южного полюса в это время не освещается Солнцем, то есть в ней Солнце не восходит. Здесь наблюдается полярная ночь. В Северном полушарии Земли день постепенно становится продолжительнее ночи. Солнце в полдень с каждым днем все выше поднимается над горизонтом, начинается весна. В Южном полушарии, наоборот, начинается осень. Границы полярного дня и полярной ночи постепенно отступают от полюсов и к 21 марта достигают в обоих полушариях географических параллелей 660 33'. Эти параллели являются границами холодных климатических поясов и называются полярными кругами. В этот день полуденная высота Солнца в Северном полушарии наибольшая, а в Южном полушарии — наименьшая. Начинается соответственно астрономическое лето и астрономическая зима.

После 21 июня границы полярного дня и полярной ночи приближаются к географическим полюсам и 23 сентября доходят до них, а затем снова от них удаляются. Теперь уже область полярной ночи начинает распространяться вокруг Северного полюса. В Северном полушарии с каждым днем Солнце поднимается в полдень на меньшую высоту, день становится короче ночи. Наступает осень, а затем зима. В Южном полушарии картина обратная: там наступает весна, а затем лето.

Пояс земной поверхности, ограниченный по обе стороны от экватора географическими параллелями 230 27' (северным и южным тропиками), называется жарким, или тропическим. В этом поясе два раза в год Солнце в полдень проходит через самый зенит, и его лучи падают на земную поверхность отвесно. На самих тропиках Солнце проходит через зенит только один раз в году — 21 июня на северном тропике и 22 декабря — на южном тропике.

Между полярными кругами и тропиками лежат умеренные пояса; в них никогда не бывает полярных дней и ночей, и Солнце никогда не проходит через зенит. Таким образом, в §4 представлены научные знания о литосфере как биотической основе жизни. Показано, что ряд факторов делает Землю особой планетой Солнечной системы. При этом гидросфера – колыбель жизни, а мировой океан – “геохимический реактор”. Значительное внимание уделено изучению экологических функций литосферы. Приведены базовые данные по мировой добывающей промышленности и ее влиянию на природу. Сконцентрировано внимание на основных направлениях естественнонаучных проблем сохранения окружающей среды как для сообщества в целом, так и для военных коллективов. Выделено два основных направления экологии и раскрыты их задачи. Приведены основные сведения о географической оболочке Земли и ее параметрах.

Контрольные вопросы:

1. Что такое литосфера? Почему её называют абиотической основой жизни?

2. Благодаря каким факторам Земля занимает особое место среди планет Солнечной системы?

3. Что такое гидросфера и какова ее роль в возникновении жизни?

*4. Мировой океан и его основные параметры.

5. Каковы доказательства эволюции жизни в океане в течение 3 млрд. лет?

6. Мировой океан как о «геохимическом реакторе».

7. В чем суть экологических функций литосферы?

8. Топливно-энергетическая промышленность и экологические проблемы.

9. Экология отходов, ее направления и возможные пути решения проблем.

10. Биологическая деятельность человека и экологические проблемы.

*11. Основные направления в ресурсной экологии.

12. Что такое «экология человека»? Каковы ее задачи?

13. Что такое «социальная экология»? Каковы ее задачи?

14. Раскройте понятия “окружающая среда”, “геобиоценоз”.

15. Географическая оболочка Земли и ее параметры.

16. Географическая сетка, параллели, меридианы, широта, долгота.

*17. Звездные сутки, звездный год.

*18. Полярные круги, тропики.

*19. Климатические пояса Земли.

ГЛАВА 3.

ПРИНЦИПЫ ЭВОЛЮЦИИ И ВОСПРОИЗВОДСТВА

ЖИВЫХ СИСТЕМ

§5. МНОГООБРАЗИЕ, ЭВОЛЮЦИЯ И РАЗВИТИЕ ЖИВЫХ СИСТЕМ

5.1. Особенности биологического уровня организации материи. Клетка и её функции.

5.2. Принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем.

5.3. Физика колебаний, волновые явления. Циклические процессы жизне-деятельности как колебательный процесс.

5.4. Многообразие живых организмов – основа организации и устойчивос-ти биосферы.