- •Учебное пособие

- •Часть II

- •Глава 1. Синергетические представления о низкоорганизованной материи

- •§1. Термодинамические представления

- •1.1.Термодинамика закрытых систем

- •1.2. Принцип возрастания энтропии

- •1.3. Открытые системы и неравновесная термодинамика

- •Контрольные вопросы:

- •§2. Химические представления

- •2.1. Предмет познания химической науки.

- •2.2. Реакционная способность веществ

- •Методы и концепции познания в химии

- •2.4. Самоорганизация и эволюция химических систем

- •Контрольные вопросы:

- •Глава 2.

- •Космологические и геологические концепции

- •Современной научной картины мира

- •§3. Концепция развития земли как объекта вселенной

- •3.1.Модели происхождения Вселенной. Звездные системы и их характеристики

- •3.2. Солнечная система, ее происхождение и эволюция

- •3.3. Внутреннее строение и история геологического развития Земли

- •Содержание

- •§9 . Перспективы синтеза единой культуры 124

3.3. Внутреннее строение и история геологического развития Земли

Земля состоит из литосферы (земной коры), протяженностью 10 - 80 км, мантии и ядра. В атмосфере Земли, вес которой 5300000 млрд. т, преобладает азот и кислород. Атмосферу разделяют на тропосферу (до 9 - 17 км) — «фабрику погоды», стратосферу (до 55 км)— «кладовую погоды», ионосферу, которая состоит из заряженных под воздействием излучений Солнца частиц, и зону рассеивания, располагающуюся на высоте 800 — 1000 км. Пояса радиации из частиц высоких энергий выше атмосферы предохраняют Землю от жестких космических лучей, губительных для всего живого.

Исследования показывают, что полюса на Земле менялись, и когда-то Антарктида была вечнозеленой. Вечная мерзлота образовалась 100 тыс. лет назад после великого оледенения.

В XIX в. в геологии сформировались две концепции развития Земли: «скачок» («теория катастроф» Жоржа Кювье); небольшие постоянные изменения в одном и том же направлении на протяжении миллионов лет, которые, суммируясь, приводили к огромным результатам («принцип униформизма» Чарльза Лайеля).

Успехи физики XX в. способствовали существенному продвижению в познании истории Земли. В 1908 г. ирландский ученый Д. Джоли сделал сенсационный доклад о геологическом значении радиоактивности: количество тепла, испущенного радиоактивными элементами, вполне достаточно, чтобы объяснить существование расплавленной магмы и извержение вулканов, а также смещение континентов и горообразование. С его точки зрения, элемент материи— атом — имеет строго определенную длительность существования и неизбежно распадается. В следующем 1909 г. русский ученый В. И Вернадский основывает геохимию — науку об истории атомов Земли и ее физико-химической эволюции.

В соответствии с современными взглядами температура ядра Земли может быть низкой, а процессы в земной коре имеют радиоактивную природу. По этой гипотезе сначала Земля была холодной. Атомы радиоактивных элементов, распадаясь, выделяли тепло и недра разогревались. Это повлекло за собой выделение газов и водяных паров, которые, выходя на поверхность, положили начало воздушной оболочке и океанам.

В 1915 г. немецкий геофизик А. Вегенер предположил исходя из очертаний континентов, что в карбоне существовал единый массив суши, названный им Пангеей (греч. «вся земля»). Пангея раскололась на Лавразию и Гондвану. 135 млн. лет назад Африка отделилась от Южной Америки; 85 млн. лет назад Северная Америка отделилась от Европы. 40 млн. лет назад Индийский материк столкнулся с Азией и появились Тибет и Гималаи. Решающим аргументом в пользу данной концепции стало эмпирическое обнаружение в конце 50-х годов расширения дна океанов, что послужило отправной точкой создания тектоники литосферных плит. В настоящее время считается, что континенты расходятся под влиянием глубинных конвективных течений, направленных вверх и в стороны и тянущих за собой плиты, на которых «плавают» континенты. Эту теорию подтверждают и биологические данные о распространении животных на нашей планете. Теория дрейфа континентов, основанная на тектонике литосферных плит, ныне общепринята в геологии.

Для полной характеристики Земли в целом следовало бы назвать такие ее параметры, как масса (6. 1021 кг), объем (1012 км3), площадь поверхности (5 . 1085 км2), но для понимания общих концепций, без сравнения этих величин с какими-нибудь обыденными параметрами, они дают немного. Поэтому, обратим внимание лишь на то, что рельеф земной поверхности в целом складывается из материковых возвышенностей и океанических впадин, причем 70 % поверхности Земли покрыто водой и только 30 % занимает суша. Максимальный перепад высот рельефа Земли равен сумме высоты Эвереста и глубины Марианской впадины, и, следовательно, составляет около 20 км.

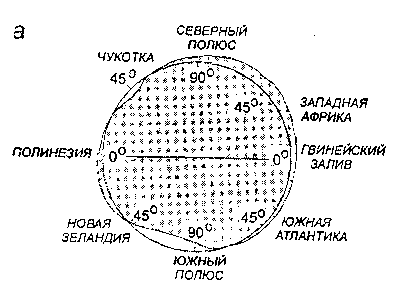

Шарообразность Земли см. рис.2.1., расположение на ней основных масс твердого, жидкого и газообразного веществ, а также многие ее физико-химические свойства позволили для удобства изучения выделить внутри Земли и вокруг нее ряд концентрических оболочек различной плотности и химического состава (рис.2.). Впервые такой подход к изучению нашей планеты предложил австрийский геолог Э. Зюсс. В своем трехтомном труде «Лик Земли» он обобщил представления предшественников о строении и развитии земной коры и назвал выделяемые по различным признакам концентрические оболочки Земли геосферами.

Рис.

2.1. Сечение Земли по нулевому меридиану

(а)

и экватору (б).

По современным представлениям различают: магнитосферу, атмосферу, гидросферу, земную кору (литосферу), мантию Земли и ее ядро. Тропосфера, гидросфера и верхняя часть литосферы, населенные живыми организмами образуют биосферу.

О земной коре, гидросфере, атмосфере и магнитосфере собрано достаточно много информации. Мантия и ядро Земли исследованы в настоящее время, по понятным причинам, недостаточно. Для их изучения применяются методы, основанные главным образом на способности световых, звуковых и ударных волн по-разному распространяться в различных средах.

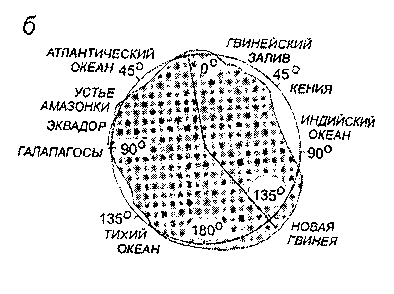

Считается, что ядро Земли представляет собой центральную геосферу, обладающую, как и все геосферы, специфическими характеристиками и имеющую средний радиус порядка 3500 км. Различают внешнюю и внутреннюю части ядра ( см. рисунок 2.2).

Последняя имеет радиус около 1250 км и, вероятно, находится в твердом состоянии. Предполагают, что температура ядра находится в диапазоне от двух до пяти тысяч градусов.

Между ядром и земной корой находится так называемая мантия. Нижняя граница мантии располагается на глубине 2900 км, верхняя — около 40 км. Мантия делится на два слоя: верхняя мантия по своему составу разнородна и близка к горным породам, нижняя — отличается однородностью.

Рис. 2.2. Внутреннее

зонное строение Земли

Большинство геологических процессов, происходящих в верхних частях земной коры, существенно определяется глубинными процессами. Образование гор, трещин, разрывов, землетрясения и вулканизм обусловлены, очевидно, энергией и выделениями вещества в верхней мантии.

Таким образом, внутри земного шара различают следующие зоны, обладающие специфическими свойствами: земная кора, верхняя и нижняя мантия, внешняя и внутренняя части ядра. Земная кора и верхняя (твердая) часть верхней мантии составляют так называемую литосферу.

Верхние слои земной коры состоят преимущественно из пластов горных пород. Они образовались осаждением различных мелких частиц, главным образом в морях и океанах. В этих пластах захоронены остатки животных и растений, населявших земной шар в прошлом. С течением времени они превратились в

окаменелости. Последние позволяют от пласта к пласту восстанавливать историю развития жизни на Земле. Толщина осадочных пород колеблется в широких пределах и иногда достигает 15 — 20 км. В их толще залегают уголь, нефть, руды железа и других металлов, драгоценные и поделочные камни.

Существуют два основных типа земной коры: континентальная и океаническая. Средняя толщина континентальной коры — 30 — 40 км, а под горами- до 70 км, Континентальная кора распадается на ряд слоев. Их число и толщина изменяются от района к району. Обычно ниже осадочных пород выделяют два главных слоя: верхний — гранитный, близкий по физическим свойствам и составу к граниту, и нижний — базальтовый, состоящий из более тяжелых, чем гранит, пород, главным образом из базальта. Средняя толщина каждого из этих слоев составляет 15 — 20 км (см. рисунок).

Океаническая кора гораздо тоньше континентальной. Ее толщина - 3 - 7 км. По составу и свойствам она ближе к веществу базальтового слоя континентальной коры и, видимо, состоит из базальта и других пород, богатых магнием и железом. Этот тип коры свойствен только глубоким (не менее 4 тыс. м) участкам дна океанов. На дне океанов есть области, где земная кора имеет строение континентального или промежуточного типа.

Базальтовый слой отделяется от нижележащих пород поверхностью, получившей название поверхности Мохоровичича (по имени открывшего ее в 1909 году югославского ученого). Эта поверхность наблюдается во всех областях земного шара и условно считается нижней границей земной коры. Глубже этой поверхности все свойства вещества Земли резко изменяются. На современные представления о строении верхних горизонтов земной коры во многом повлияли уникальные данные, получаемые при сверхглубоком бурении. Обычное бурение позволяет проникнуть в глубину Земли не более чем на 3 км. Сверхглубокая скважина в нашей стране пробурена на Кольском полуострове. Она углубилась в недра более чем на 12 км и впервые в истории позволила получить данные прямых наблюдений на такой глубине.

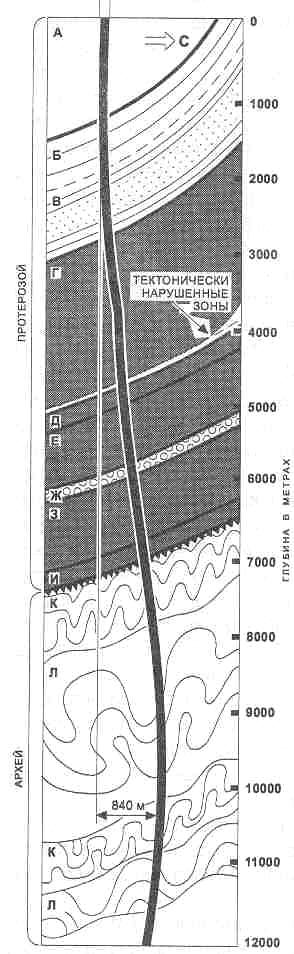

Геологический разрез, вскрытый скважиной, и схема ее ствола показаны на рисунке. Средний угол наклона скважины по отношению к вертикали составляет

50, максимальный — 170 (он наблюдается на глубине 10 — 10,5 км). Максимальное отклонение скважины от вертикали составляет 840 м, то есть среднее отклонение около 8 м на 100 м проходки. Исследования показали, что давление в массиве пород, лежащих вблизи ствола скважины, возрастает по сложной зависимости от глубины и горногеологических условий. Резкое повышение давления отмечено на глубине 3 км, а на отметке 8 км оно заметно падает.

Кольская сверхглубокая скважина опровергла устоявшиеся представления о распределении температуры в недрах Земли. Предполагалось, что в районе скважины увеличение температуры с глубиной незначительно.

Н

Рис.2.3. апример,

ожидали, что на отметке 7

км

температура достигнет 500С,

а на отметке 10 км – 1000

С. В действительности до 3 км в глубину

температура росла, как и предполагалось,

на 10С

через каждые 100 м. Однако ниже температура

стала возрастать на 2,50С

каждые 100 м и на уровне 10 км достигла

1800С.

П

апример,

ожидали, что на отметке 7

км

температура достигнет 500С,

а на отметке 10 км – 1000

С. В действительности до 3 км в глубину

температура росла, как и предполагалось,

на 10С

через каждые 100 м. Однако ниже температура

стала возрастать на 2,50С

каждые 100 м и на уровне 10 км достигла

1800С.

П

На Кольской скважине по всей ее глубине обнаружены газы и притоки сильно минерализованных вод. Газы представлены гелием, водородом, азотом, метаном, а воды насыщены бромом, йодом и содержат тяжелые металлы. Эти газы и эти растворы на больших глубинах поступают в кристаллические породы. Значит, там протекают процессы рудообразования и, следовательно, расширяются перспективы выявления новых рудных горизонтов.

Особый интерес специалистов вызывают обнаруженные в интервале 4,5-11 км крупные зоны раздробленных пород с низкотемпературной гидротермальной минерализацией.

Рис. 2.3. Обломки пород в этих зонах сцементированы различными минералами: сульфидами меди, железа, свинца цинка, никеля, кобальта. Эти минералы образовались при относительно низких температурах в зонах, расположенных на значительном удалении от поверхности Земли. На глубинах более 9,5 км также встречаются признаки рудной минерализации. В образцах, взятых оттуда, обнаружены магнетит, мусковит, флогопит, сульфиды. Многочисленные данные указывают на то, что на больших глубинах существуют благоприятные условия для образования полезных ископаемых, что условия в глубинах континентов благоприятны для рудоотложения.

Кольская скважина подтверждает перспективность глубокого бурения в поисках большинства видов минерального сырья. С ее помощью выделены два источника углекислого газа: один связан с мантией, второй — с жизнедеятельностью микроорганизмов. Обнаружены их окаменевшие останки. Следовательно, земные недра некогда были ареной активных биологических процессов. В настоящее время бурение скважины прекращено. Она стала лабораторией.