- •Учебное пособие

- •Часть II

- •Глава 1. Синергетические представления о низкоорганизованной материи

- •§1. Термодинамические представления

- •1.1.Термодинамика закрытых систем

- •1.2. Принцип возрастания энтропии

- •1.3. Открытые системы и неравновесная термодинамика

- •Контрольные вопросы:

- •§2. Химические представления

- •2.1. Предмет познания химической науки.

- •2.2. Реакционная способность веществ

- •Методы и концепции познания в химии

- •2.4. Самоорганизация и эволюция химических систем

- •Контрольные вопросы:

- •Глава 2.

- •Космологические и геологические концепции

- •Современной научной картины мира

- •§3. Концепция развития земли как объекта вселенной

- •3.1.Модели происхождения Вселенной. Звездные системы и их характеристики

- •3.2. Солнечная система, ее происхождение и эволюция

- •3.3. Внутреннее строение и история геологического развития Земли

- •Содержание

- •§9 . Перспективы синтеза единой культуры 124

Контрольные вопросы:

1. Что такое химия и каковы ее задачи?

2. Какие концептуальные уровни познания в химии вам известны?

3. Периодический закон и его системообразующие факторы.

4. Понятия изотопа, химического элемента.

5. Валентность. Понятие реакционной способности.

6. Условия протекания термодинамических процессов.

7. Понятие об органогенах.

8. Основные положения атомно-молекулярной теории.

9. Химическая связь, ее виды и характеристика.

10. Каковы концептуальные системы химических знаний?

*11. Проблемы вовлечения новых элементов в производство.

Глава 2.

Космологические и геологические концепции

Современной научной картины мира

§3. Концепция развития земли как объекта вселенной

1. Модели происхождения Вселенной. Звездные системы и их характеристики

2. Солнечная система, ее происхождение и эволюция.

3. Внутреннее строение и история геологического развития Земли.

4. Современные концепции развития геосферных оболочек.

3.1.Модели происхождения Вселенной. Звездные системы и их характеристики

Метагалактика

Основные гипотезы происхождения Вселенной.

15-22 миллиарда лет – так определяет наука возраст Вселенной. А что же было до этой даты? До этой даты, утверждает современная космогония, вся масса Вселенной была сжата, была втиснута в некую точку, исходную каплю космоса.

«Если бы исчезла материя, – писал А. Эйнштейн, – вместе с ней исчезли бы пространство и время». Когда Вселенная пребывала в исходном точечном состоянии, рядом, вне ее не существовало материи, не было пространства, не могло быть времени. Поэтому невозможно сказать, сколько продолжалось это – мгновение или бессчетные миллиарды лет. Невозможно сказать не только потому, что нам это неизвестно, а потому, что не было ни лет, ни мгновений – времени не было. Его не существовало вне точки, в которую была сжата вся масса Вселенной. Времени не было и в самой точке, где оно должно было практически остановиться.

Стандартными моделями образования Вселенной на сегодня считают модели «Разбегающейся Вселенной» и «Горячей пульсирующей Вселенной».

Теоретически концепция нестационарной Вселенной была выдвинута исследователем А. Фридманом в 1922 – 1924 годах. Десятилетия спустя она получила практическое подтверждение в работах американского астронома Э. Хаббла, изучавшего движение галактик. Исследуя спектры звезд далеких галактик, Хаббл обнаружил, что спектры элементов имеют «красное смещение». Согласно эффекту Доплера этот факт свидетельствует о том, что галактики стремительно разбегаются, следуя, некому импульсу, заданному в момент «Большого взрыва».

В пользу данной модели образования Вселенной говорит и факт соотношения химических элементов (преобладание водорода) во Вселенной, а так же существование реликтового излучения, предсказанного теоретически работами Гамова и обнаруженного позднее.

Если это разбегание не прекратится, будет продолжаться неограниченно, то расстояние между космическими объектами будет возрастать, стремясь к бесконечности. По расчетам Фридмана, именно так должна была бы проходить дальнейшая эволюция Вселенной. Однако при одном условии – если средняя плотность массы Вселенной будет меньше некоторой критической величины. Данные, полученные американскими астрономами со спутника, исследовавшего рентгеновское излучение далеких галактик, позволили рассчитать среднюю плотность массы Вселенной. Она оказалась очень близка к той критической массе, при которой расширение Вселенной не может быть бесконечно.

Обратиться к изучению Вселенной посредством исследования рентгеновских излучений пришлось потому, что значительная часть ее вещества не воспринимается оптически. По крайней мере, 50% массы нашей галактики мы «не видим». О наличии такого вещества свидетельствуют, в частности, гравитационные силы, которые определяют движение нашей и других галактик, движение звездных систем. Вещество это может существовать в виде «черных дыр», масса которых составляет сотни миллионов масс нашего Солнца, в виде нейтрино или других каких-то неизвестных нам форм. Не воспринимаемые, как и «черные дыры», короны галактик могут быть в 5-10 раз больше массы самих галактик. Это позволяет с большей уверенностью говорить, что расширение Вселенной будет продолжаться лишь до некоторого момента, после которого процесс обратиться вспять – галактики начнут сближаться, стягиваясь снова в точку. Вслед за материей будет сжиматься в точку пространство. Произойдет то, что астрономы обозначают сегодня словами «схлопывание Вселенной».

Заметим ли мы сжатие Вселенной, начало страшного ее возврата в первоначальный, первозданный хаос? Нет и никогда. Слишком несоизмеримы периоды жизни разумных существ и даже их цивилизаций с эпохами жизни Вселенной. Мы не можем заметить поворота времени, который должен будет произойти, когда Вселенная, достигнув максимума своего разбега, начнет сжиматься.

Поворот течения времени в масштабах Вселенной аналогичен подобному событию, происходящему на сжимающейся, «коллапсирующей» звезде. Условные часы, находящиеся на поверхности такой звезды, сначала должны будут замедлить свой ход, затем, когда сжатие достигнет критического гравитационного «горизонта событий», они остановятся. Когда же звезда «провалится» из нашего пространства – времени, условные стрелки на условных часах двинутся в противоположную сторону – время пойдет обратно. Но всего этого сам гипотетический наблюдатель, находящийся на такой звезде, не заметит. Замедление, остановку и изменение направления времени мог бы воспринять только некто наблюдающий происходящее как бы со стороны, находящийся вне «схлопывающейся» системы. Если наша Вселенная единственная и нет ничего вне ее – ни материи, ни времени, ни пространства, – то не может быть и некоего взгляда со стороны, который мог бы заметить, когда время изменит ход и потечет вспять.

Что произойдет после того, как Вселенная вернется в некую исходную точку? После этого начнется новый цикл, произойдет очередной «Большой взрыв», праматерия ринется во все стороны, раздвигая и творя пространство, снова возникнут галактики, звездные скопления, жизнь. Такова космологическая модель американского астронома Д. Уиллера, модель попеременно расширяющейся и «схлопывающейся» Вселенной.

Известный математик К. Гедель математически обосновал то положение, что при определенных условиях наша Вселенная действительно должна возвращаться к исходной точке с тем, чтобы потом опять совершить тот же цикл, завершая его новым возвращением к исходному состоянию. Этим расчетам соответствует модель английского астронома П. Дэвиса, модель «пульсирующей Вселенной». Но что важно – Вселенная Дэвиса включает в себя замкнутые линии времени, иначе говоря, время в ней движется по кругу. Число возникновений и гибели, которые переживает Вселенная, бесконечно.

После сжатия в точку, после того, что мы именуем гибелью Вселенной (но что, может, вовсе и не есть ее гибель), начинается новый цикл.

Реликтовое излучение, эхо «Большого взрыва», оказывается, приходит из прошлого. Новая Вселенная не хранит памяти о прошлом своём цикле.

Ещё в 20-е годы, когда научное познание лишь приближалось к космологическим истинам, А. Эйнштейн констатировал: «Против идеи вечного возвращения наука не может привести абсолютно достоверных аргументов».

Если каждая Вселенная воспроизводит, повторяет бывшее до неё, материя всякий раз располагается в пространстве, образуя те же сгустки, те же галактики, звёзды, планеты и миры. Тогда всё происходящее и то, что должно ещё произойти – неисчезаемо, неуничтожимо и пребывает вечно. Как пребывают вечно все, живущие сейчас и жившие когда-то, потому что в постоянном повторении циклов Вселенной им снова и снова откроются двери жизни, впуская их в мир, как это было уже бессчётное число раз.

Рождение сверхгалактик и скоплений галактик.

Во время эры излучения продолжалось стремительное расширение космической материи, состоящей из фотонов, среди которых встречались свободные протоны или электроны и крайне редко – альфа-частицы. (Не надо забывать, что фотонов было в миллиард раз больше чем протонов и электронов). В период эры излучения протоны и электроны в основном оставались без изменений, уменьшалась только их скорость. С фотонами дело обстояло намного сложнее. Хотя скорость их осталась прежней, в течение эры излучения гамма-фотоны постепенно превращались в фотоны рентгеновские, ультрафиолетовые и фотоны света. Вещество и фотоны к концу эры остыли уже настолько, что к каждому из протонов мог, присоединится один электрон. При этом происходило излучение одного ультрафиолетового фотона (или же нескольких фотонов света) и, таким образом, возник атом водорода. Это была первая система частиц во Вселенной.

С возникновением атомов водорода начинается звездная эра – эра частиц, точнее говоря, эра протонов и электронов. Вселенная вступает в звездную эру в форме водородного газа с огромным количеством световых и ультрафиолетовых фотонов. Водородный газ расширялся в различных частях Вселенной с разной скоростью. Неодинаковой была также и его плотность. Он образовывал огромные сгустки, во много миллионов световых лет. Масса таких космических водородных сгустков была в сотни тысяч, а то и в миллионы раз больше, чем масса нашей теперешней Галактики. Расширение газа внутри сгустков шло медленнее, чем расширение разреженного водорода между самими сгущениями.

Позднее из отдельных участков с помощью собственного притяжения образовались сверхгалактики и скопления галактик. Итак, крупнейшие структурные единицы Вселенной – сверхгалактики – являются результатом неравномерного распределения водорода, которое происходило на ранних этапах истории Вселенной.

Звездные системы и их характеристики.

Звезда даже в самый большой телескоп не может быть, как говорят астрономы, «разрешена». Это означает, что мы можем измерять только потоки излучения от звезд в разных спектральных участках. Мерой величины потока является звездная величина. При оценке яркости звезд глазом самые яркие 6-ой величины, а самые слабые 1-ой.

Светимость определяется, если известны видимая величина и расстояние до звезды. Если для определения видимой величины астрономия располагает вполне надежными методами, то расстояние до звезд определить не так просто. Для сравнительно близких звезд, удаленных на расстояние, не превышающие нескольких десятков парсек, расстояние определяется известным еще с начала прошлого столетия тригонометрическим методом, заключающимся в измерении ничтожно малых угловых смещений звезд при их наблюдении с разных точек земной орбиты, то есть в разное время года. Этот метод имеет довольно большую точность и достаточно надежен. Однако для большинства других, более удаленных звезд, он уже не годится: слишком малые смещения положения звезд надо измерять – меньше одной сотой доли секунды дуги! На помощь приходят другие методы, значительно менее точные, но, тем не менее, достаточно надежные. В ряде случаев абсолютную величину звезд можно определить и непосредственно, без измерения расстояния до них, по некоторым наблюдаемым особенностям их излучения.

Спектры звезд и их химический состав

Исключительно богатую информацию дает изучение спектров звезд. Уже около 100 лет назад спектры подавляющего большинства звезд разделили на классы. Последовательность спектральных классов обозначается буквами О, В, А, F, G, К, М в порядке понижения температуры. Существующая система классификации звездных спектров настолько точна, что позволяет определить спектр с точностью до одной десятой класса. Например, часть последовательности звездных спектров между классами В и А обозначается как В0, В1 … В9, А0 и так далее. Спектр звезд в первом приближении похож на спектр излучающего «черного» тела с некоторой температурой Т. Эти температуры плавно меняются от 40-50 тысяч градусов у звезд спектрального класса О до 3000 градусов у звезд спектрального класса М. В соответствии с этим основная часть излучения звезд спектральных классов О и В приходиться на ультрафиолетовую часть спектра, недоступную для наблюдения с поверхности Земли. Однако в последние десятилетия были запущены специализированные искусственные спутники Земли; на их борту были установлены телескопы, с помощью которых оказалось возможным исследовать и ультрафиолетовое излучение.

Характерной особенностью звездных спектров является еще наличие у них огромного количества линий поглощения, принадлежащих различным элементам. Тонкий анализ этих линий позволил получить особенно ценную информацию о природе наружных слоев звезд.

Химический состав наружных слоев звезд, откуда к нам «непосредственно» приходит их излучение, характеризуется полным преобладанием водорода. На втором месте находится гелий, а обилие остальных элементов достаточно невелико. Приблизительно на каждые десять тысяч атомов водорода приходиться тысячи атомов гелия, около 10 атомов кислорода, немного меньше углерода и азота и всего лишь один атом железа. Присутствие остальных элементов совершенно ничтожно. Без преувеличения можно сказать, что наружные слои звезд – это гигантские водородно-гелиевые плазмы с небольшой примесью более тяжелых элементов.

Хорошим индикатором температуры наружных слоев звезды является ее цвет. Горячие звезды спектральных классов О и В имеют голубой цвет; звезды, сходные с нашим Солнцем (спектральный класс которого G2), представляются желтыми, звезды же спектральных классов К и М - красные. В астрофизике имеется тщательно разработанная и вполне объективная система цветов. Она основана на сравнении наблюдаемых звездных величин, полученных через различные строго эталонированные светофильтры. Количественно цвет звезд характеризуется разностью двух величин, полученных через два фильтра, один из которых пропускает преимущественно синие лучи («В»), а другой имеет кривую спектральной чувствительности, сходную с человеческим глазом («V»). Техника измерений цвета звезд настолько высока, что по измеренному значению В-V можно определить спектр звезды с точностью до подкласса. Для слабых звезд анализ цветов – единственная возможность их спектральной классификации.

Эволюция Вселенной от первых минут до образования звезд и галактик

Методом математического моделирования астрофизикам удалось воспроизвести детали ядерных процессов, происходивших в первые минуты существования Вселенной. Согласно полученным результатам, в конце первой секунды температура достигала 1010 К. При такой высокой температуре сложные ядра существовать не могут. Тогда все пространство было заполнено хаотически движущимися протонами и нейтронами вперемешку с электронами, нейтрино и фотонами. Ранняя Вселенная расширялась чрезвычайно быстро и по прошествии еще минуты температура упала на два порядка, а спустя еще несколько минут стала ниже уровня, при котором возможны ядерные реакции. В этот относительно короткий (буквально несколько минут) промежуток времени протоны и нейтроны могли объединяться, образуя сложные ядра.

В тот период основной ядерной реакцией было слияние протонов и нейтронов с образованием ядер гелия, каждое из которых состоит из двух протонов и двух нейтронов. Поскольку протоны немного легче нейтронов, они присутствовали в несколько большем количестве и по завершении синтеза гелия часть протонов оставалась свободной. Образовавшаяся плазма состояла примерно на 10 % из ядер гелия и на 90 % из ядер водорода (протонов). Эти цифры соответствуют наблюдаемому содержанию названных элементов в современной Вселенной.

Великое счастье для нас, что в первичном веществе был избыток протонов над нейтронами. Благодаря ему остались во Вселенной несвязанные протоны, и впоследствии образовался водород, без которого не светило бы Солнце, не было бы воды, не могла возникнуть жизнь. Не было бы жизни, не было бы и человечества. Так наше существование и сама возможность познания Вселенной прямо определяется отдаленным прошлым, начальными моментами Вселенной.

После стадии термоядерных реакций температура вещества была еще настолько высока, что оно находилось в состоянии плазмы (Т= 4000 К) еще сотни тысяч лет, вплоть до периода рекомбинации, когда ядра присоединяли электроны и превращались в нейтральные атомы. Первыми образовались атомы гелия и водорода. Как полагают, из этих первичных водорода и гелия, находившихся в газообразном состоянии, сформировались первые звезды и галактики.

Когда размеры Вселенной были примерно в 100 раз меньше, чем в настоящую эпоху, из зарождавшихся неоднородностей газообразного водорода и гелия возникли газовые сгустки – протогалактические сгущения. Постепенно они фрагментировались, в них образовывались меньшие сгустки вещества. Из таких сгустков разной массы, имевших определенный вращательный момент, постепенно сформировались звезды и галактики. Расширение Вселенной определило разлет галактик, которые сами практически не расширяются.

Звездные системы – галактики. Наша галактика – Млечный Путь.

Нас интересует архитектура дома, в котором мы живем и его размеры; интересует, как его обитатели расселены, где жилищная теснота звезд, какие жилплощади не заняты жильцами. Для выяснения контуров Вселенной Гершель стал подсчитывать число звезд разного блеска, видимых в поле зрения его телескопа в различных участках неба, – в Млечном Пути и в стороне от него. Он обнаружил, что чем слабее свет звезды, тем быстрее возрастает их число по мере приближения к Млечному Пути. Сам же Млечный Путь состоит из бесчисленного множества слабосветящихся звезд, сливающихся в сплошную сияющую массу, которая как кольцо опоясывает все небо. Наша звездная система тянется во все стороны от нас по направлению к Млечному Пути в плоскости, проходящей через его среднюю линию. Так как Млечный Путь опоясывает все небо, деля его почти пополам, то, очевидно, наша Солнечная система находится вблизи этой плоскости. В пространстве звезды расположены не равномерно, а сгущаются к плоскости Млечного Пути, наше Солнце вовсе не занимает центральное положение в этой звездной системе. Наша звездная Вселенная неоднородна. Галактика состоит из звездных облаков, Солнечная система находится в одном из них, называемом «Местной системой». Из этого нетрудно вывести заключение, что Солнечная система не находится в центре Галактики. Значит Млечный Путь – это картина, видимая нами, находящимися внутри Галактики, вблизи ее плоскости, но вдали от ее центра. Считается, что диаметр Галактики составляет около 100 000 световых лет, а толщина ее раз в 10 – 15 меньше. Ядро Галактики представляет собой гигантский вихрь газово-пылевых облаков и скоплений звезд, в самом центре которого, по-видимому, расположена массивная черная дыра. Солнечная система лежит ближе к краю Галактики, на расстоянии около 32 000 св. лет от ее центра. Наша Галактика в своей плоскости имеет спиральные ветви, выходящие из ядра и закручивающиеся вокруг него. Спиральные ветви часто не являются сплошными и геометрически правильными, нередко имеют ответвления. Масса нашей Галактики составляет 2.1011 масс Солнца. Около 1/100 этой массы составляет межзвездный водород, преимущественно нейтральный. Расположение невидимого нейтрального газа можно установить во всем объеме Галактики. При этом очень важно следующее. В Галактической плоскости оптические исследования ограничиваются поглощением света в космической пыли. Это поглощение для радиоизлучения практически отсутствует, в радиолучах Галактика прозрачна. В центральной области Галактики масса газа составляет ничтожную долю от массы звезд, но на периферии его масса равна примерно 15%, так как там звездная плотность падает. В целом масса газа составляет около 1 – 2% от массы Галактики, остальное приходится на звезды. Более 90% межзвездного водорода находится в нейтральном состоянии. Ионизирован он лишь там, где много горячих гигантов, что бывает в основном в средних частях спиральных галактик. В нашей Галактике доля ионизированного водорода достигает 40% на расстоянии между 3000 и 3500 парсек от центра. Светлые туманности, нейтральный водород, горячие звезды и их скопления обрисовывают спиральные ветви нашей Галактики. Спиральные галактики бывают и с широко открытыми двумя-четырьмя спиральными ветвями и со многими ветвями или с почти концентрическими дугами. Возможно, что наша Галактика принадлежит к последнему виду: ее спиральные рукава или сильно ветвятся или состоят из бесчисленных коротких дуг. Тогда понятно, что обрывки этих образований трудно уложить в правильные схематические кривые, каких у реальных галактик почти не бывает. Голландские астрономы установили существование в центре Галактики диска толщиной около 130 и радиусом около 400 парсек (1 парсек – расстояние, проходимое светом за 3,27 года или 3,0857.1016 м). Он вращается со скоростью около 200 км/сек на периферии. На расстоянии 300 парсек от центра они же нашли кольцо, или часть спирали, удаляющуюся от центра со скоростью около 50 км/сек. Кроме того, найдено, что слой межзвездного газа имеет перекос относительно плоскости Галактики. Это объясняется эффектом влияния небольших неправильных галактик на газовый слой нашей Галактики.

Ячеистая структура Метагалактики.

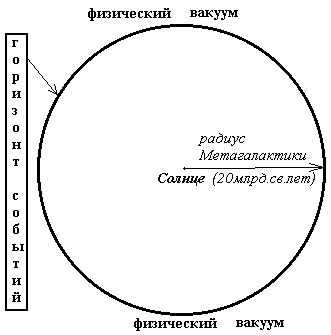

Метагалактика – наблюдаемая часть Вселенной (охваченная астрономическими наблюдениями), видимый мир – самая большая природная система, состоящая примерно из 70 млрд. звездных систем-галактик простирается до расстояний, откуда свет идет около 20 млрд. лет.

Новые методы наблюдений и фиксирования информации (излучения) могут еще дальше отодвинуть «горизонт событий». Метагалактика имеет свою «иерархию», т.е. в порядке подчиненности она включает в себя природные системы меньших масштабов: сверхскопления галактик; скопления галактик; галактики; звезды; планетные системы; планеты.

В 80-х годах ХХ столетия эстонские астрофизики после анализа структуры (морфологии) Метагалактики в больших масштабах пришли к выводу, что она имеет ячеистую (пористую) структуру. Стенки ячеек состоят из сверхскоплений галактик (насчитывающих до тысяч звездных систем-галактик). Размер ячейки – сотни миллионов световых лет и они почти не содержат звезд, зато в их стенах – десятки тысяч галактик.

Последние представления о структуре Метагалактики как пористой, ячеистой подтверждаются наблюдениями цепочек, скоплений галактик (стенок ячеек), а, сверхскопления галактик (так считают) располагаются на пересечениях стенок ячеек. В больших масштабах Вселенная вроде бы однородна, изотропна, но возможно, что есть намеки на ее фрактальность.

Заметим, что внешней (окружающей) средой для Метагалактики считают особое состояние материи (формы существования) – физический вакуум.

Из всего многообразия форм объективной реальности (то есть материи), эмпирически доступной для наблюдения является конечная область материального мира, которая простирается от 10-15 см до 1028 см (около 20 млрд. световых лет), а во времени – до 2·1010 лет. В этих доступных нам масштабах структурность материи проявляется в ее системной организации, существовании в виде множества иерархически взаимосвязанных систем: Метагалактика - скопления и сверхскопления галактик - отдельная галактика - звездная система - планетная система – планета - отдельные тела – молекулы – атомы - элементарные частицы. Наряду со структурностью неотъемлемым свойством материи является ее системность. Система – это внутренне (или внешне) упорядоченное множество взаимосвязанных элементов, определенная целостность, проявляющая себя как нечто единое по отношению к другим объектам или внешним условиям. Во всех целостных системах связь между элементами является более устойчивой, упорядоченной и внутренне необходимой, чем связь каждого из элементов с окружающей средой. В неживой природе множество объектов будет целостной системой только в том случае, если энергия связи между ними больше их суммарной кинетической энергии совместно с энергией внешних воздействий, направленных на разрушение системы. В противном случае система не возникнет или распадется.

Энергия внутренних связей – это общая энергия, которую нужно было бы приложить последовательно к каждому из элементов, чтобы удалить его из системы на большое расстояние, то есть «растащить» систему. Поскольку эта энергия не возникает из ничего, стабильность и целостность систем оказывается косвенно обусловленной действием закона сохранения энергии.