- •Глава 1. Характеристика природных компонентов 4

- •Глава 2. Характеристика ландшафтов 13

- •Введение

- •Глава 1. Характеристика природных компонентов

- •Геологическое строение и рельеф

- •1.2 Климат и гидрография

- •1.3. Почвенно-растительный покров и животный мир

- •Глава 2. Характеристика ландшафтов

- •2.1. Определение ландшафта. Единицы классификации природных ландшафтов

- •2.2. Характеристика ландшафтов Барановичского района

- •Заключение

- •Список использованных источников

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ 3

Глава 1. Характеристика природных компонентов 4

1.1. Геологическое строение и рельеф 4

1.2 Климат и гидрография 8

1.3. Почвенно-растительный покров и животный мир 11

Глава 2. Характеристика ландшафтов 13

2.1. Определение ландшафта. Единицы классификации природных ландшафтов 13

2.2. Характеристика ландшафтов Барановичского района 17

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 23

Введение

Барановичский район отличается значительным природным разнообразием. Район расположен на севере Брестской области Беларуси. Южная часть района приурочена к Барановичской равнине, а северная к Новогрудской возвышенности. В тектоническом отношении Барановичский район приурочен к юго-восточной части Центральнобелорусского массива Белорусской антеклизы. мощность платформенного чехла колеблется от 170-200 м на западе, до 300-350 м на востоке. Барановичский район приурочен Новогрудскому и Барановичско-Ганцевичскому агроклиматическим районам. На территории района находятся верховья рек: Щара, Мышанка, Лахазва, Иса, Молчадь, Сервач.

Для глубокой и полноценной оценки природно-ресурсного потенциала данного района необходимо подробно рассмотреть как каждый природный компонент района, так и природно-территориальные комплексы данной территории. Именно об этом пойдет речь в данной курсовой работе.

Целью данной курсовой работы является характеристика ландшафтов Барановичского района. Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие задачи:

изучить природные компоненты Барановичского района (геологическое строение и рельеф, климат и воды, почвенно-растительный покров и животный мир);

охарактеризовать ландшафты рассматриваемой территории.

Данную курсовую работу следует рассматривать как качественную характеристику существующего состояния природных компонентов и ландшафтов Барановичского района. В работе рассматриваются компоненты природы и ландшафтное строение данной территории.

При написании курсовой работы использовались различные литературные источники – монографии, учебные пособия, энциклопедии, статистические сборники и разнообразные картографические материалы.

Глава 1. Характеристика природных компонентов

Геологическое строение и рельеф

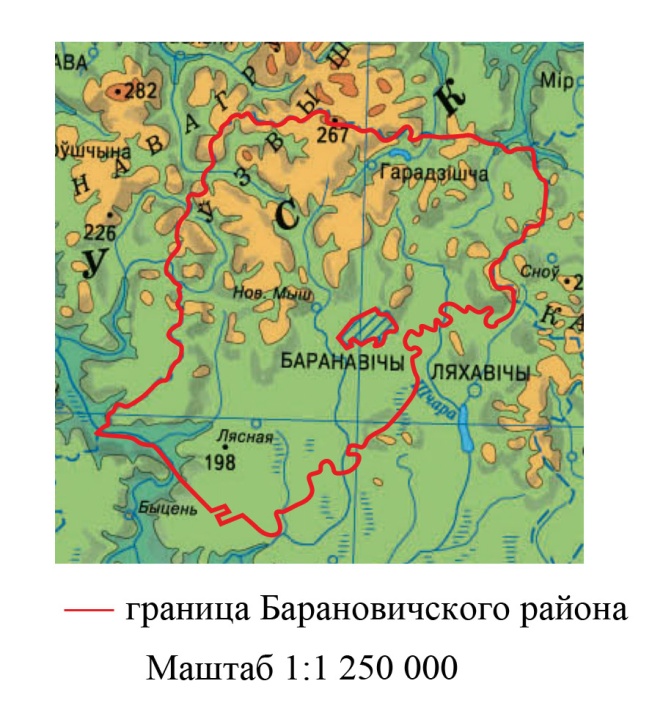

Барановичский район расположен на севере Брестской области Беларуси. Имеет площадь 2,2 тыс. км кв. Поверхность территории хомисто-равнинная. Южная часть района приурочена к Барановичской равнине, а северная к Новогрудской возвышенности. 85% территории расположено на высоте 180-240 м. Высшая точка с высотой 267 м расположена к северу от д. зеленая. Минимальной отметкой высоты является урез р. Щара у д. Добрый Бор 135 м (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Физическая карта Барановичского района [8]

В тектоническом отношении Барановичский район приурочен к юго-восточной части Центральнобелорусского массива Белорусской антеклизы сверху залегают породы антропогенового возраста мощностью 150-200 м, представленные водно-ледниковыми отложениями сожского, днепровского и березинского оледенений. Неогеновые и палеогеновые отложения встречаются в виде останцовых образований. ниже залегают отложения меловой и юрской систем. Также распространены образования верхнего протерозоя, мощность их достигает 8-160 м. Общая мощность платформенного чехла колеблется от 170-200 м на западе, до 300-350 м на востоке. Под ним на уровне 150-250 м ниже уровня моря залегают породы кристаллического фундамента [1].

В пределах Барановичской равнины поверхность коренных пород отличается расчлененностью ледниковыми ложбинами, глубиной до 10–20 м. Максимальные абсолютные отметки достигают 120 м и приурочены к возвышенным участкам в центральной части района. Основной гипсометрический уровень представлен высотами 60–80 м [16].

Современный рельеф характеризуется распространением водно-ледниковой равнины сожского возраста. Основной гипсометрический уровень составляют отметки 180–165 м. Колебания относительных высот 2–3 м. В результате расчленения денудационными ложбинами территория приобрела пологоувалистый характер, относительные превышения возросли до 5 м.

Значительно реже, в основном на севере и юго-востоке, встречаются участки пологоволнистой моренной равнины. Абсолютные высоты ее севернее г. Барановичи достигают 190–200 м, на юго-востоке района 160‑170 м, на остальной территории 180–190 м [17].

Равнинность территории нарушается краевыми ледниковыми образованиями, для которых характерны среднехолмистый, холмисто-увалистый, мелкохолмистый и пологоувалистый рельеф. Наиболее высокие (абсолютные отметки до 210–218 м) участки, преобразованные эрозионно-денудационными процессами, распространены на крайнем севере. Здесь представлен среднехолмистый и холмисто-увалистый рельеф. Относительные превышения над долинами рек составляют 10–20 м и более. Встречаются отдельные гряды, длина которых достигает 2 км, высота до 10 м. Холмистый массив диаметром 4 км расположен восточнее г. Барановичи. Ориентировка гряд и холмов субширотная или северо-западная. Среди насыпных конечно-моренных форм встречаютсянапорные, с отторженцами коренных пород (д. Большое Городище) [10].

Поверхность моренной равнины и краевых гряд осложняется термокарстовыми западинами, редко котловинами спущенных озер, заторфованными участками сквозных долин на водоразделах.

Наиболее низкий гипсометрический уровень занимают озерно-аллювиальные поверхности и долины рек. Озерно-аллювиальный тип распространен вдоль рек Щара, Нача, Морочь. Как правило, на севере они занимают отметки высот до 157 м, на юге до 155–160 м. Для них характерны заболоченность, остаточные озера, грядово-бугристые эоловые формы рельефа. Гряды имеют длину до 2 км и высоту 3–5 м. Бугры образуют массивы площадью 2–3 км2, высотой до 5 м. Наибольшее распространение они получили на востоке района на правобережье р. Щары.

Долины рек относятся к типу пойменных, часто наследуют ложбины стока талых ледниковых вод. Ширина 1–2 км, у Щары и Молчади до 3 км. Хорошо разработана пойма, имеющая нередко два уровня. Низкая пойма в большинстве случаев заболочена. У большинства рек встречаются фрагменты первой надпойменной террасы. Склоны долин расчленены эрозионными формами. Современные процессы представлены плоскостной и линейной эрозией, пойменной аккумуляцией и техногенным морфогенезом.

Новогрудская возвышенность представлена краевыми образова-ниями, как насыпными, так и напорными, с признаками проявления гляциодислокаций и отторженцев коренных пород. В их строении наблюдается высотная ступенчатость. Фронтальные гряды характе-ризуются крупнохолмистым увалистым рельефом с относительными превышениями над речными долинами до 60–70 м. В центре возвышен-ности абсолютные высоты составляют 220–300 м. Высшая точка гора Замковая (323 м). Наиболее высокие гряды причленены к поднятым угловым массивам: Пуцевичскому, Дятловскому, Яновичскому и др. В таких участках рельеф приобретает характер низкогорья. В пределах возвышенности выделяется несколько фаз (щарская, городищенская, средненовогрудская) и осцилляций периода дегляциации сожского ледникового покрова. Отличительной чертой положительных форм поверхности являются высоко приподнятые плосковолнистые поверхности, ограниченные глубокими речными долинами. Средний ярус рельефа образует моренная равнина с абсолютными высотами 170–190 м, с пологоволнистой и мелкохолмистой поверхностью. Последняя расчленяется речными долинами и овражно-балочными системами. Распространение получили ложбины талых ледниковых вод глубиной 10–15 м, увалы, термокарстовые западины, суффозионно-карстовые котловины. Нередко встречаются скопления камов. Более низкая ступень занята плосконаклонной пологоволнистой водно-ледниковой равниной с ложбинами, долинными зандрами, скоплениями эоловых бугров, серповидными дюнами [15].

Индивидуальными особенностями в пределах возвышенности обладают речные долины. Речная сеть образует древовидную систему левых притоков Немана-Щары, Сервечи, Молчади. Хорошо выражена пойма, первая надпойменная терраса, фрагментами вторая. Река Молчадь в центральной части возвышенности образует глубокую сквозную долину с р. Мышанкой. Последняя служила стоком ледниковых вод в бассейн Припяти, когда Неманская низина была покрыта ледником. С освобождением направления стока на северо-запад образовалась долина р. Молчадь, пересекающая возвышенность в центре. Врез речных долин многочисленных, небольших водотоков достигает 50 м. К ним причленяются древние балочные системы. Озер в пределах возвышенности мало. Наиболее мелкие занимают термокарстовые западины. Котловины относительно крупных озер принадлежат суффозионно-карстовому типу. К ним относятся озера Колдычевское и Свитязь. Оз. Свитязь расположено в бассейне р. Молчадь в пределах Свитязянского ландшафтного заказника. Площадь оз. Свитязь 2,24 км2, урез воды 242 м, максимальная глубина 15,05 м. Форма округлой воронкообразной котловины над выступом меловых пород способствует грунтовому питанию, мезотрофному режиму с низкой минерализацией и слабокислой активной реакцией водной массы.

Особый интерес в геоморфологическом строении Новогрудской возвышенности представляют лессовидные суглинки и супеси, которые получили широкое распространение на севере и северо-востоке. Лессовидные породы покрывают поверхность моренной равнины и склоны моренных гряд на высотах до 200 м и более, мощностью 3,0–5,0 м. В отличие от типичных лессов лесостепной зоны лессовидные отложения Новогрудской и других возвышенностей Беларуси отличаются не только меньшей площадью, но и более грубым механическим составом, слоистостью, меньшей степенью карбонатности, однако их роль рельефообразующего фактора достаточно велика. Она выражается, с одной стороны, в нивелирующей роли поверхности, а с другой – в стимулировании развития эрозионных процессов. Строение, механический и химический состав, размещение в рельефе дают основание относить лессовидную породу к разряду полигенетических образований. Накопление толщи первичного лессового материала происходило в эпоху оршанской (бранденбургской) стадии поозерского оледенения. Процесс облессования относится к эпохе сухого и относительно теплого пребореал-бореального времени голоцена. Эрозионные процессы относятся к числу унаследованных: особенности климата, обилие древних глубоко врезанных речных долин и балок, низкое положение базиса эрозии, характер лессовидных пород. Длина оврагов 2–3 км, глубина 20–30 м. На склонах обнаружены межледниковые почвы (дд. Дворец, Рутковичи, Тимошковичи). На современном этапе произошло наложение эрозионной деятельности на природные ландшафты за счет хозяйственного использования плодородных почв на лессовых породах. Густота расчленения в результате роста овражных систем достигла 4–5 км/км2, а глубина 50–70 км/км2. В результате местные водоразделы приобрели форму блоков, гребней шириной 1–2 км, а на участках овражных вершинных перехватов 150–200 м. Все эти показатели эрозионного расчленения более высокие, чем на Среднерусской возвышенности. Современная антропогенная деятельность проявляется в распашке, сведении лесов, дорожной эрозии, значительном увеличении эрозионных процессов. Например, в 1866 г. общая длина оврагов составила 75 км, а в 1970 г. – 385 км. Площадь распространения оврагов в 1866 г. – 165 км, а в 1970 г. достигала 458 км (О. Ф. Якушко, Г. П. Рудова, 1982).

Кроме овражного расчленения, техногенные формы рельефа в пределах возвышенности представлены карьерами по добыче строительных полезных ископаемых, спрямленными участками речных русел, дорожными насыпями, прудами, которые в сумме наложили заметный отпечаток на строение поверхности района [15].