- •Рабочие процессы и основы расчета автомобиля

- •Введение

- •1 Общие положения и правила техники безопасности

- •2 Лабораторная работа № 1 «Рабочие процессы и анализ конструкции сухих фрикционных сцеплений»

- •3 Лабораторная работа №2 «исследование рабочих процессов гидропривода сцепления с пневматическим усилителем»

- •4 Лабораторная работа №3 «рабочие процессы и анализ конструкций коробок перемены передач»

- •5 Лабораторная работа №4 «Рабочие процессы и анализ конструкций карданных передач»

- •6 Лабораторная работа №5 «рабочие процессы и анализ конструкций главных передач»

- •7 Лабораторная работа №6 «рабочие процессы и анализ конструкций дифференциалов полуоси»

- •8 Лабораторная работа №7 «рабочие процессы и анализ конструкций подвесок»

- •9 Лабораторная работа №8 «определение оценочных параметров рулевого механизма автомобиля»

- •Конструкция стенда для определения оценочных параметров рулевого механизма

- •Порядок выполнения работы

- •Задание по работе

- •10 Лабораторная работа №9 «определение оценочных показателей усилителя рулевого управления»

- •Основные положения.

- •Порядок выполнения работы

- •Задание по работе

- •11 Лабораторная работа №10 «определение нагруженности деталей рулевого привода автомобиля»

- •Порядок выполнения работы

- •Задание по работе

- •12 Лабораторная работа №11 «Исследование рабочих процессов гидравлического тормозного привода»

- •Общие положения

- •Порядок выполнения работы

- •Описание конструкции стенда

- •Порядок выполнения работы

- •Порядок выполнения работы

- •Отчет по работе

- •Контрольные вопросы

- •15 Лабораторная работа №14 «Исследование статической характеристики тормозной камеры с энергоаккумулятором»

- •Общие положения

- •Описание конструкции стенда

- •Порядок выполнения работы

- •Отчет по работе

- •Список литературы

- •Часть 2

- •173003, Великий Новгород. Б. Санкг-Петербургская. 41. Отпечатано в ипц НовГу

- •173003, Великий Новгород Санкт-Петербургская, 41.

3 Лабораторная работа №2 «исследование рабочих процессов гидропривода сцепления с пневматическим усилителем»

Цель работы: научиться определять статистические характеристики следящего механизма и привода.

Общие положения

На современных грузовых автомобилях и автобусах с двигателями большой мощности широко применяется привод сцепления с пневматическим усилителем — сервопривод. Такой привод уменьшает утомляемость водителя и, следовательно, повышает безопасность движения.

Гидравлический привод имеет высокий КПД и более простую конструкцию в сравнении с механическим при опрокидывающейся кабине и большом удалении места водителя от сцепления. Как правило, грузовые автомобили и автобусы снабжаются компрессорами для питания тормозной системы, поэтому на них целесообразно применять пневматические усилители.

Усилители должны обладать следящим действием, иметь линейную статическую характеристику, стабильную в различных условиях эксплуатации, с малой петлёй гистерезиса, быть надёжным в эксплуатации. Привод должен сохранять работоспособность при неработающем усилителе.

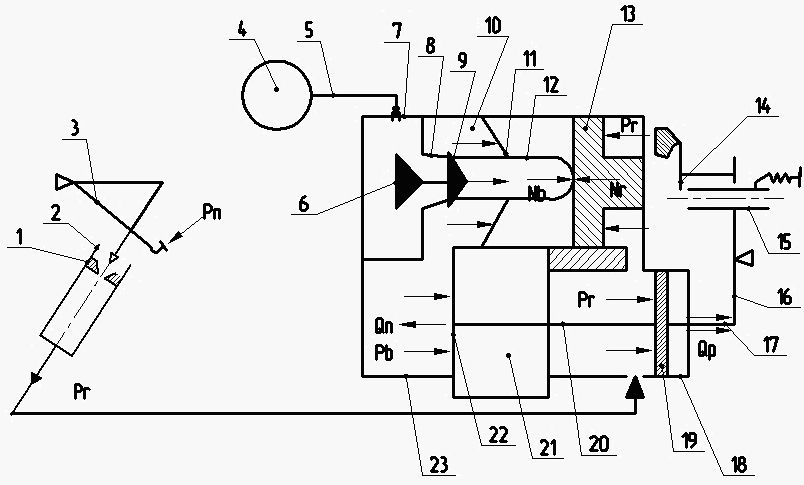

Гидравлический привод с пневматическим усилителем состоит из следующих основных элементов (рис. 3.1): главного цилиндра 2 с педалью 3, рабочего гидравлического цилиндра 18, пневматического цилиндра 23 усилителя, следящего механизма 7, гидравлических и пневматических трубопроводов.

Рис. 3.1. Схема привода сцепления с пневматическим усилителем

Рабочие процессы усилителя

Сцепление включено.

На педали усилия водителя нет (Рп = 0), в гидроприводе давление отсутствует. В следящем механизме диафрагма 11, подвижное седло 12 и поршень 13 отжаты пружиной 10 в крайнее правое положение. Выпускной клапан 9 открыт, а соединённый с ним стержнем впускной клапан 6 закрыт пружиной 8. Полости А и Б соединены с атмосферой через подвижное седло и полость В. В цилиндре усилителя поршень 22 и соединённый с ним штоком 20 поршень 19 гидроцилиндра отведены пружиной 21 в крайнее левое положение. Усилия на штоке 17 нет. Муфта 15 отведена от нажимных рычагов 14 возвратной пружиной.

Выключение сцепления.

На педаль действует усилие Рп, которое создаёт в гидросистеме привода давление жидкости:

![]() , (3.1)

, (3.1)

где iп — передаточное число педали;

F1 — площадь поршня главного цилиндра.

Давление жидкости на поршень 19 вызывает на штоке 17 силу:

![]() , (3.2)

, (3.2)

где F2 — площадь поршня 19.

Одновременно жидкость давит на поршень 13, смещая его и диафрагму с подвижным седлом влево. Закрывается выпускной клапан 9, отсоединяя полости А и Б от атмосферы. Открывается впускной клапан, и в полости А и Б поступает сжатый воздух из ресивера 4. Давление воздуха PВ на поршень 22 создает на штоке 20 усилие QУ, которое передается на поршень 19 и далее на шток 17.

![]() , (3.3)

, (3.3)

где F3 — площадь поршня 22;

Qп — сила возвратной пружины 21.

При исправном усилителе на штоке 17 действует суммарная сила:

![]() . (3.4)

. (3.4)

Если усилитель неисправен, то на шток действует только сила Qр, и водителю для выключения сцепления необходимо прикладывать к педали большее усилие.

Для обеспечения требуемого режима выключения сцепления сила на штоке усилителя должна быть пропорциональна усилию водителя на педали. Это обеспечивается следящим механизмом.

Рабочие процессы следящего механизма

Следящий механизм в приводе сцепления является регулятором давления воздуха прямого действия диафрагменного типа. Его назначение: регулировать давление воздуха в цилиндре 23 и, следовательно, силу Qy усилителя, в зависимости от усилия водителя на педали. Следящий механизм должен иметь линейную характеристику.

При выключении сцепления на диафрагму 11 следящего механизма действуют силы: справа сила Nr давление жидкости на поршень 13, слева сила Nп пружины 10 и сила Nв давления воздуха, сила трения между поршнем и цилиндром не учитывается.

Поршень начнет движение влево, когда сила Nr сравняется с силой Nп пружины (впускной клапан закрыт и Pв = 0):

Nг = Pг F4 = Nп, (3.5)

где F4 — площадь поршня 13.

Давление Pr и, следовательно, сила Nr характеризуют начальную нечувствительность следящего механизма.

При изменении давления жидкости от Р’г до Рг, которое соответствует усилию водителя Рп, поршень 13 двигается влево, открывая впускной клапан 6. В полостях А и Б растет давление от Рв = 0 до Рв. Сила давления воздуха прогибает диафрагму вправо, вместе с ней сдвигается впускной клапан под действием пружины 8. Когда диафрагма прогнется настолько, что клапан закроется, силы, действующие на диафрагму слева и справа, будут равны.

Уравнение равновесия диаграммы в данном случае имеет следующий вид:

Рг F4 = Nг + Pl F5, (3.6)

где F5 — активная площадь диафрагмы 11.

При равновесном положении диафрагмы оба клапана (впускной и выпускной) закрыты. Найдем значение Рв, используя выражение для силы, действующей на шток 17, и выражение для суммарной силы при исправном усилителе:

![]() . (3.7)

. (3.7)

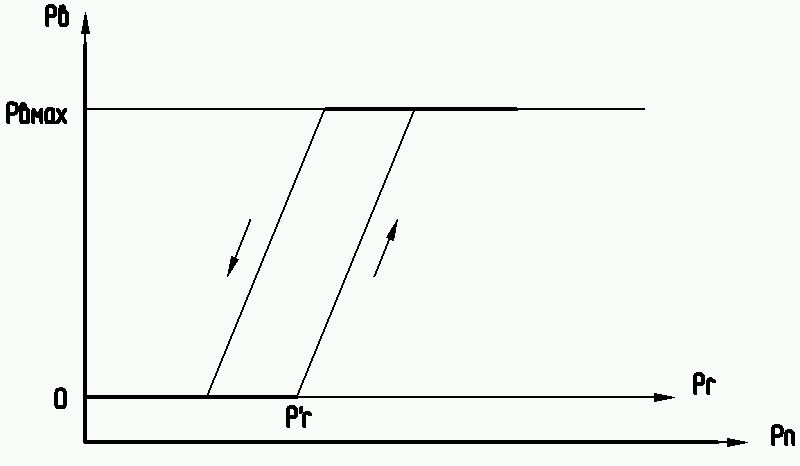

Используя полученное выражение, можно построить статическую характеристику следящего механизма, приведенную на рис. 3.2. Пружина 10, неуравновешенная площадь клапана 6 и трение в механизме обуславливают начальную нечувствительность следящего механизма (участок 0 — Рг) и петлю гистерезиса. В полученном выражении для Рl неуравновешенная площадь клапана и трение не учтены.

Рис. 3.2. Статическая характеристика следящего механизма

Полученное выражение показывает, что давление воздуха в цилиндре усилителя пропорционально усилию водителя на педали. Зависимость имеет линейный характер.

С учетом полученного выражения для Рв выражение для суммарной силы будет иметь следующий вид:

![]() . (3.8)

. (3.8)

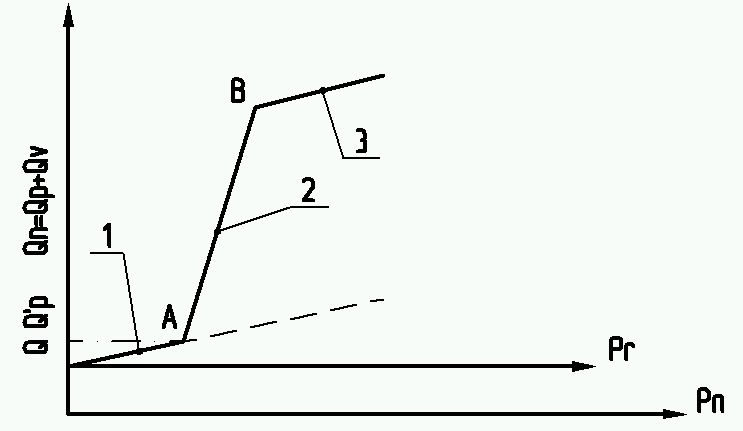

Данная зависимость позволяет построить статическую характеристику привода с усилителем, приведенную на рис. 3.3.

Рис. 3.3. Статическая характеристика привода с усилителем

Линия 1 характеризует работу привода без усилителя (участок ОА обусловлен начальной нечувствительностью следящего механизма), линия 2 — при действии усилителя в следящем режиме, линия 3 — при максимальном усилии на штоке 20 усилителя (Рв = Рв).

Анализ полученной зависимости для суммарной силы показывает:

— усилитель вступает в работу, когда выражение в скобках становится больше нуля; выражение (Nг F3/F5 + Qг) характеризует начальную нечувствительность усилителя;

— максимальное усилие, создаваемое усилителем, зависит от давления в ресивере (от давления после редукционного клапана).

Представленные зависимости могут быть использованы при курсовом проектировании для расчета усилителя привода сцепления.

Описание лабораторной установки

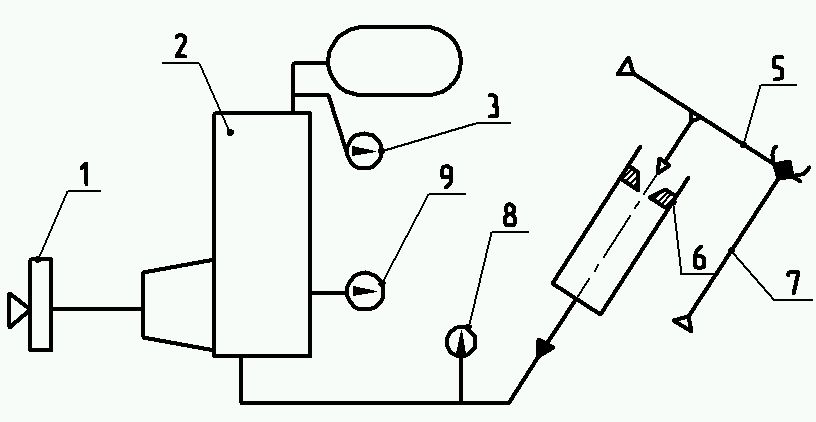

Лабораторная установка, представленная на рис. 3.4, состоит из следующих элементов: усилителя 2, соединенного с одной стороны с главным цилиндром 6, а с другой — с ресивером 4. Нагрузка на педаль 5 создается винтовым устройством 7. Давление в гидросистеме привода, создаваемое в главном цилиндре 6, измеряется манометром 8. Давление воздуха, поступающего в усилитель 2 из ресивера 4 через редукционный клапан, измеряется манометром 3. Давление воздуха в цилиндре усилителя (после следящего механизма) измеряется манометром 9. Усилие на штоке усилителя измеряется индикатором 10 динамометрической скобы 1.

Рис. 3.4. Схема лабораторной установки

Порядок выполнения работы

Используя плакаты, схемы и саму лабораторную установку изучить рабочие процессы гидроприводы сцепления с пневматическим усилителем.

Рассчитать статические характеристики следящего механизма и привода. Снять экспериментальные характеристики следящего механизма и привода.

Провести анализ расчетных и экспериментальных характеристик.

Содержание отчета

В отчете необходимо отразить схему привода сцепления с пневматическим усилителем, построить расчетные и экспериментальные характеристики следящего механизма и привода. Провести их анализ и сделать выводы.

Контрольные вопросы

1. Требования к усилителям привода.

2. Работа усилителя при включенном и выключенном сцеплении.

3. Рабочие процессы следящего механизма.

4. Статические характеристики привода сцепления с усилителем.

5. Как работает лабораторная установка?