- •3. Первичные преобразователи и физические принципы, положенные в их основу

- •3.1. Датчики температуры

- •3.1.1. Металлические термометры

- •3.1.2. Термисторы

- •3.2. Датчики гидростатического давления

- •3.3. Датчики электропроводности

- •3.3.1. Кондуктивные датчики

- •3.3.2. Индуктивные датчики

- •3.4. Датчики кислорода

- •3.4.1. Полярографические преобразователи

- •3.4.2. Гальванические преобразователи

- •3.4.3. Микроэлектродные датчики

- •3.4.4. Оптодные (флюоресцентно-оптоэлектродные) датчики

3.3.2. Индуктивные датчики

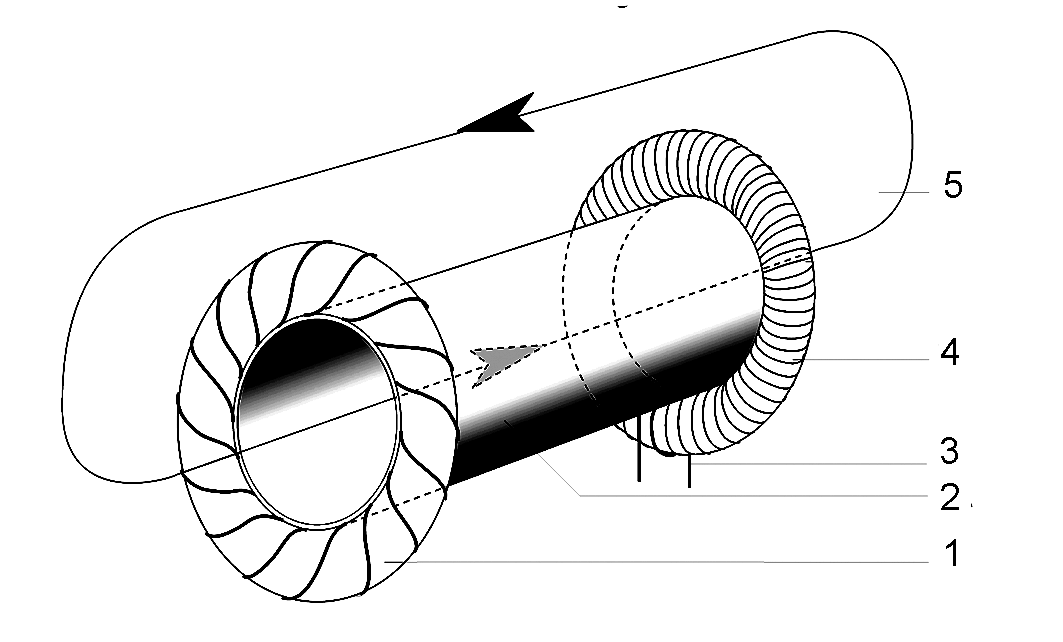

Сущность индуктивного метода определения электропроводности морской воды заключается в измерении ЭДС взаимоиндукции в обмотке одного из тороидальных трансформаторов, установленных коаксиально друг к другу в результате индуктивной связи между ними через "виток", образуемый морской водой с изменяющейся проводимостью (рис. 3.16).

Так как в индуктивных датчиках отсутствует непосредственный электрический контакт с исследуемой средой, здесь также отсутствуют такие недостатки, как: поляризационный эффект, влияние загрязнения поверхности и т.п. Это обусловливает потенциальную способность получения более высоких метрологических качеств. В то же время, измерения проводятся не в четко ограниченном и сравнительно большом объеме (по сравнению с кондуктивным методом). Проводимость водного "витка" так же, как и в кондуктивных датчиках, связана с удельной электропроводностью через геометрическую постоянную.

Рис. 3.16. Принцип действия индуктивной ячейки: 1 – первичная обмотка; 2 – трубка ячейки, 3 – компенсирующая обмотка; 4 – вторичная обмотка; 5 – токовая петля – "виток" воды;

На эту постоянную оказывает влияние не только внутренняя полость тороидальных трансформаторов, но и их внешняя поверхность, а также окружающие тела, попадающие в область витка. Вообще, при погружении подобного датчика в бесконечное пространство исследуемой среды сопротивление "витка" может быть достаточно четко определено только для участков, ограниченных внутренними стенками датчика.

Для других, внешних, участков на это сопротивление будет влиять сопротивление окружающего объема воды (рис. 3.17).

Рис. 3.17. Устройство типичной индуктивной ячейки: 1 – корпус ячейки; 2 – кольца тороидальных трансформаторов; 3 – распределение линий тока

Если кондуктометрические датчики отличаются конструктивным многообразием, то индуктивные датчики отличаются сходством конструкций.

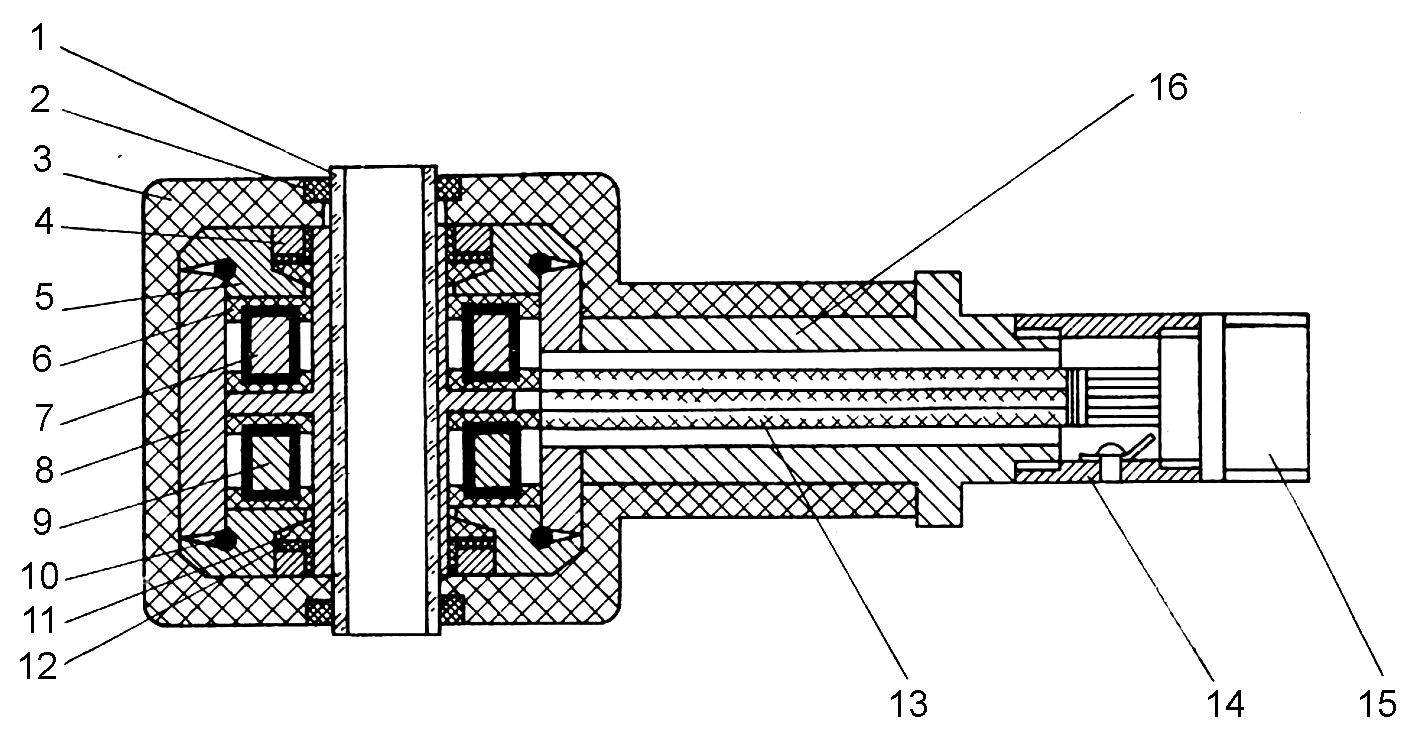

Датчики МГИ. Эти датчики впервые были разработаны в МГИ АН УССР и были наиболее совершенными из применяемых в отечественных зондах (рис. 3.18). Их конструкция является наиболее отработанной, и она мало изменилась, начиная с датчиков для первых зондов типа Исток и кончая сегодняшними моделями для зондов, производимых как на Украине, так и в России.

Основными функциональными узлами датчика являются два тороидальных трансформатора на ферритовых сердечниках, помещенных в металлический прочный корпус, который изолирован от морской воды специальным компаундом. Основное сопротивление витка связи из морской воды сосредоточено внутри трубки проходящей через отверстия тороидов, от чего зависят основные метрологические характеристики датчика. Поэтому к размерам и материалу трубки предъявляются особые требования. В датчиках МГИ в качестве стабильного материала для трубки используется кварцевое стекло или ситалл. Для исключения шунтирования магнитного потока трансформаторов прочным корпусом, выполняющим также роль экрана, предусмотрен зазор с прокладкой из стеклотекстолита.

Рис. 3.18. Устройство индуктивного датчика электропроводности МГИ: 1 – кварцевая трубка; 2, 10 – уплотнительное кольцо; 3 – изолирующее покрытие; 4 – уплотняющая гайка; 5 – крышка прочного корпуса; 6 – прокладка; 7 – трансформатор Тр1; 8 – прочный корпус; 9 – трансформатор Тр2; 11 – уплотняющая шайба; 12 – шайба; 13 – выводы трансформаторов; 14 – муфта; 15 – разъем; 16 – хвостовик

Датчики фирмы "Aanderaa Data Instruments". Наиболее распространенными европейскими индуктивными датчиками являются датчики, производимые норвежской фирмой AADI (рис. 3.19).

Ими оснащаются зонды и других фирм. Ячейка 3619 – зонд RCM9, в котором она применяется, имеет точность 0,4 % в диапазоне 0–74 мСм∙м-1. Более качественная ячейка 2994 используется в зондах AQUAPAСK фирмы Chelsea и UMI-2 фирмы "W.S. Ocean Systems" и позволяет измерять электропроводность с точностью до 0,018 мСм∙см-1. Обе ячейки устроены практически одинаково (рис. 3.19 б).

Рис. 3.19. Внешний вид индуктивных датчиков типа 3619 и 2994 (а) фирмы AADI и их устройство (б): 1 – "виток" воды; 2 – монолитный блок; 3 – кварцевая трубка; 4 – уплотнительные кольца; 5 – тороидальные трансформаторы; 6 – корпус зонда; 7 – хвостовик (с предусилителем для ячейки 2994); 8 – крепежная гайка

Монолитный блок из эпоксидной полиуретановой пластмассы содержит два тороидальных трансформатора, надетых на кварцевую трубку. Ячейка 2994 отличается тем, что в своем хвостовике она имеет встроенный предварительный усилитель. Обмотка первого тороида возбуждает ток в "витке" воды через отверстие ячейки, что приводит к появлению напряжения в обмотке второго тороида. В свою очередь, компенсирующая обмотка тоже создает ток в "витке", но в противоположном направлении. Величина компенсирующего тока и будет являться мерой электропроводности в витке воды.

Типичная индуктивная ячейка фирмы AADI имеет диаметр отверстия около 12,7 мм и длину около 29 мм. Геометрическая постоянная ячейки около 10,3 мм-1, что соответствует сопротивлению воды внутри нее около 53 Ом при солености 35 ‰, температуре 15 С и нулевом давлении. Однако, в связи с тем, что у индуктивного датчика имеется внешнее поле, реальное сопротивление "витка" воды, которое считывается измерительным преобразователем, составляет около 65 Ом, т.е., примерно 18 % этого сопротивления приходится на воду, находящуюся вне измерительного канала.

В настоящее время фирма освоила новую линейку датчиков электропроводности типа 3919, 4019 и 4319 нескольких модификаций, отличающихся различными интерфейсами и наличием встроенного термистора в датчике 4319 (рис. 3.20).

Рис. 3.20. Внешний вид индуктивных датчиков типа 3919 и 4319 (а) фирмы AADI и их устройство (б): 1 –разъем; 2 – титановый корпус; 3 – кварцевая трубка; 4 – уплотнительные кольца; 5 – тороидальные трансформаторы; 6 – платы предусилителя и дополнительного выходного интерфейса (для датчика 4019)

Основное отличие новых датчиков заключается в том, что тороидальные трансформаторы выполнены не в виде монолитного блока из эпоксидной полиуретановой пластмассы, а располагаются внутри прочного титанового корпуса с эпоксидным покрытием. Такое решение позволило повысить метрологические характеристики датчиков и улучшить их эксплуатационные качества, что, однако, потребовала некоторого увеличения габаритов датчика. Размеры нового датчика составляют 36х39х86 мм при массе 240 г. При том же диаметре отверстия в индуктивной ячейке – 12,7 мм, ее длина увеличена до 39 мм.

Инерционность измерительного канала электропроводности ячеек фирмы AADI по уровню 90% оценивается в пределах не более 3 с.

На основе новых датчиков выпускаются модули с цифровым выходом типа 4119 (интерфейс фирмы) и 4120 (RS–232), представляющие собой датчики, у которых на хвостовике закреплен цилиндрический контейнер со схемами преобразования. Общие габариты такого модуля составляют 44х172 мм с массой порядка 600 г.

Разъёмы на модулях электропроводности идентичны установленным на датчиках температуры и давления. Конфигурация подключения разъёма для большинства моделей соответствует рис. 3.3в, но может от неё отличаться.

По маркировке корпуса ячейки фирмы AADI можно определить дополнительно её класс точности: А - 0,05 мСм∙см-1, В - 0,018 мСм∙см-1, а также предельную глубину погружения: SW (Shallow Water) – до 300 м, IW (Intermediate Water) – до 2000 м, DW (Deep Water) - до 6000 м.

Датчики фирмы "Falmouth Scientific, Inc.". Фирма производит ряд датчиков, отличающихся размерами и отдельными конструктивными элементами (рис. 3.21). Характерной особенностью всех датчиков является то, что тороидальные сердечники смонтированы во внешнем корпусе, полностью выполненном из алюмооксидной керамики (аналогичной используемой для проточной ячейки в кондуктивном датчике NBIS), при этом корпус заполнен синтетическим минеральным маслом. Компенсация внешнего давления осуществляется через силиконовую диафрагму, расположенную на поверхности хвостовика датчика или на корпусе зонда.

Рис. 3.21. Внешний вид зонда ICTD (а) с индуктивным датчиком ICC (б).

В CTD–зондах типа ICTD используется датчик модели ICC, особенностью которого является встроенный имитатор электропроводности, который состоит из прецизионного резистора сопротивлением 1000 Ом последовательно соединенного с обмоткой из семи витков проволоки.

Такое решение дает возможность в любое время проверить непосредственно с бортового устройства CTD–зонда качество калибровки датчика и работоспособность всей системы. Проточный канал ячейки этого датчика имеет диаметр около 23 мм и длину около 43 мм, что соответствует постоянной ячейки порядка 9 мм-1 и сопротивлению при стандартных условиях (S = 35 ‰, T = 15 °C, p = 0) около 25 Ом. При этом действующее сопротивление полного "витка" морской воды составляет около 32 Ом (примерно 22 % приходится на внешнее поле). Зонд ICTD с этим датчиком обеспечивает точность измерения не хуже 0,003 мСм∙см-1.

Ф ирмой

FSI создан новый тип индуктивного датчика

– NXIC, который не имеет внешнего поля.

Если взять два обычных тороидальных

индуктивных датчика и расположить их

рядом в одной плоскости, то кратчайшая

траектория общего "витка воды"

будет проходить через их оба отверстия

и не зависеть от каких-либо других

проводящих элементов, находящихся

рядом. Именно этот факт и положен в

основу нового датчика. Его схема

представлена на рис. 3.22.

ирмой

FSI создан новый тип индуктивного датчика

– NXIC, который не имеет внешнего поля.

Если взять два обычных тороидальных

индуктивных датчика и расположить их

рядом в одной плоскости, то кратчайшая

траектория общего "витка воды"

будет проходить через их оба отверстия

и не зависеть от каких-либо других

проводящих элементов, находящихся

рядом. Именно этот факт и положен в

основу нового датчика. Его схема

представлена на рис. 3.22.

Рис. 3.22. Принцип действия индуктивного датчика NXIC

Конструктивно новый датчик имеет два варианта исполнения. Один вариант датчика используется в проточном термосолинографе ETSG – FSI Excell® Thermosalinograph (рис. 3.23 а). Датчик размещен внутри кожуха из пластмассы, который имеет два соединительных штуцера, а компенсатор давления в нем отсутствует.

Второй вариант выполнен в корпусе из алюмооксидной керамики (аналогичной используемой в других датчиках фирмы FSI). Корпус датчика заполнен синтетическим минеральным маслом и имеет компенсатор давления. Этот вариант первоначально использовался в подводной аппаратуре для военного применения, в настоящее время им оснащаются модификации распространенных CTD–зондов фирмы FSI, например, зонд MCTD-3 (рис. 3.23 б).

Рис. 3.23. Внешний вид термосолинографа ETSG (а) и модификации зонда MCTD-3 (б) с индуктивным датчиком электропроводности NXIC