- •3. Первичные преобразователи и физические принципы, положенные в их основу

- •3.1. Датчики температуры

- •3.1.1. Металлические термометры

- •3.1.2. Термисторы

- •3.2. Датчики гидростатического давления

- •3.3. Датчики электропроводности

- •3.3.1. Кондуктивные датчики

- •3.3.2. Индуктивные датчики

- •3.4. Датчики кислорода

- •3.4.1. Полярографические преобразователи

- •3.4.2. Гальванические преобразователи

- •3.4.3. Микроэлектродные датчики

- •3.4.4. Оптодные (флюоресцентно-оптоэлектродные) датчики

3.3. Датчики электропроводности

В океанологической аппаратуре широкое и практически одинаковое распространение получили два метода измерения удельной электропроводности воды: контактный – кондуктивный и бесконтактный – индуктивный.

Кондуктивный метод основан на измерении проводимости морской воды на участке между двумя (или более) электродами, при индуктивном – проводимость определяется по изменению величины взаимоиндукции в тороидальном трансформаторе, где одна из обмоток представляет собой "виток" морской воды.

Конструктивно, оба типа датчиков имеют один общий элемент – проточный канал, объем которого является реперным для измерения проводимости протекающей через него морской воды. Для каждого датчика объем канала определяется его длиной и площадью сечения. В связи с тем, что степень неизменности этих величин в течение срока службы датчиков характеризует стабильность точностных характеристик датчиков, для уменьшения погрешностей измерений, связанных с температурной деформацией проточных трубок, сами трубки изготавливают из диэлектрического материала с малым температурным коэффициентом расширения. Обычно это алюмооксидная (корундовая) керамика, а также специальные сорта стекла – кварцевое или боросиликатное (пирекс). Сечение канала индуктивных датчиков (отверстия в тороиде) обычно значительно больше, а длина короче, чем у кондуктивных.

Для многих целей датчики, основанные на обоих методах, имеют практически равноценные метрологические характеристики, а их выбор обусловлен лишь задачами использований и условиями эксплуатации самой измерительной аппаратуры.

3.3.1. Кондуктивные датчики

Как уже упоминалось, кондуктивный метод основан на измерении активного сопротивления морской воды, протекающей в трубке между электродами. Для уменьшения химического взаимодействия электродов с морской водой их выполняют из химически пассивных металлов. Обычно это платина, иногда нержавеющая сталь или титан. Однако такое взаимодействие, хотя и в меньшей степени, но все же происходит. Кроме того, в течение срока службы датчика уменьшается величина сечения внутреннего канала проточной трубки вследствие отложения на его поверхности осадков карбоната кальция и магния, а также в результате биологического загрязнения. Для поддержания точностных характеристик датчика требуется регулярная очистка электродов и промывка канала специальными составами.

Удельная электропроводность γ для простейших двухэлектродных ячеек вычисляется по формуле (1.9), где 1/R – проводимость раствора в ячейке; l – расстояние между электродами; S – средняя площадь сечения жидкостного столба раствора, определяемая формой и размерами электродов.

Электроды подключаются к измерительной цепи на переменном токе, измерения на постоянном токе практически невозможны. Обычно выбираются частоты в диапазоне 3 ÷ 10 кГц, так как импеданс электролитической контактной ячейки зависит от частоты переменного тока вследствие влияния поляризации электродов, имеющих прямой контакт с солевым раствором. Эффект поляризации электродов заключается в образовании двойного слоя зарядов на границе раствор – электрод, который эквивалентен по действию конденсатору большой емкости, имеющему утечку и включенному последовательно с сопротивлением раствора. Например, в результате поляризационного эффекта паразитная емкость пограничного слоя для платинового электрода на частоте 2 кГц может составлять 16 ÷ 20 мкФ∙см-2, что соответствует реактивному сопротивлению 4 ÷ 5 Ом.

Для увеличения активной поверхности и минимизации контактного сопротивления платиновых электродов, их иногда подвергают платинизации. Этот процесс заключается в пропускании между электродами, погруженными в водный раствор 0,3 % хлорида платины и 0,025 % ацетата свинца, слабого постоянного тока со сменой полярности через 15 ÷ 20 с в течение нескольких минут. В результате на поверхности электродов образуется пористое покрытие из платиновой черни, которое увеличивает эквивалентную площадь контакта электродов с водой, а сами электроды приобретают матовый черный цвет. В зависимости от конструкции датчика и места расположения электродов, последние могут быть выполнены в виде металлических колец, точечных контактов или их наносят непосредственно на поверхность проточной трубки путем напыления.

Простейшие двухэлектродные ячейки в океанологических измерениях практически не используются из-за нестабильности переходного сопротивления электродов. Высокое качество кондуктометрических датчиков можно получить лишь благодаря применению ячеек с тремя, четырьмя, а иногда и семью электродами, что позволяет резко снизить влияние поляризации и загрязнения электродов на точность измерений. Кроме того, в конструкциях датчиков, предназначенных для измерений электропроводности in situ, необходимо учитывать ряд таких дополнительных факторов, как наличие воды вне рабочего объема датчика, близость металлического контейнера и ограждения зонда, наличие взвешенных частиц в воде и т.д.

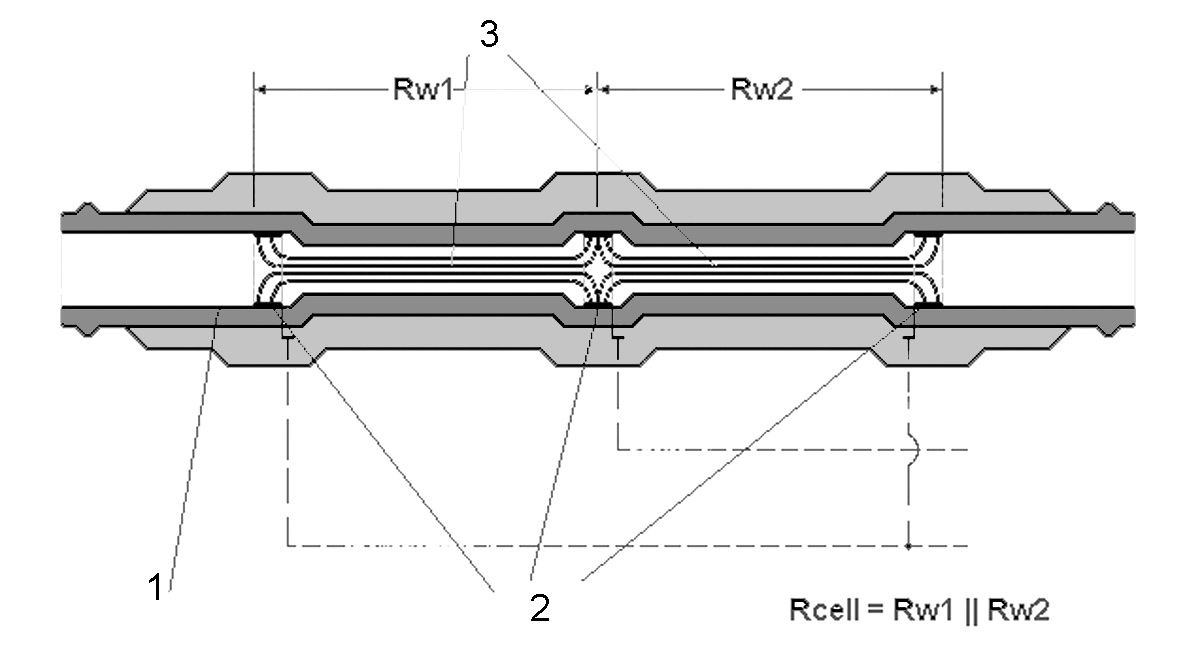

Датчики фирмы "Sea–Bird Electronics" (SBE). Добавление третьего электрода к имеющимся двум позволяет существенно уменьшить паразитные эффекты, так как исключается влияние на результаты измерений воды, находящейся вне реперного объема датчика, вследствие четкой локализации измерительной области. Однако в этом случае трехэлектродная ячейка работает, все же, как двухэлектродное устройство за счет того, что крайние электроды замкнуты, и на них подается одинаковый потенциал. При такой конструкции сопротивление ячейки значительно снижается, и для того, чтобы получить приемлемое значение (порядка 100 Ом при больших значениях солености), требуется соответствующим образом увеличивать ее длину. Подобная ячейка используется в кондуктивном датчике фирмы SBE (рис. 3.12).

Этот датчик разработан А. Педерсоном в лаборатории прикладной физики Вашингтонского университета (Сиэтл, штат Вашингтон) в конце 60-х годов на основе стандартной кондуктометрической ячейки CEL-JD20 производства фирмы "Beckman Instruments". С 1973 г. этот датчик выпускается фирмой SBE под названием SBE4. Ячейка, используемая в датчике SBE4, имеет три кольцевых платинизированных электрода шириной 10 мм, размещенных внутри трубки из пирекса длиной 190 мм и внутренним диаметром 7 мм. Крайние электроды расположены симметрично относительно центрального и на расстоянии от него в 50 мм. Внутренний диаметр трубки на участке между крайними электродами сужен до 4 мм.

Рис. 3.12. Устройство трехэлектродной ячейки датчика электропроводности SBE: 1 – ячейка; 2 – электроды; 3 – распределение линий тока

Конструктивно датчик размещен в цилиндрическом контейнере диаметром около 50 и длиной 200 мм, выполненном из анодированного алюминия (в глубоководных вариантах используется титан или нержавеющая сталь). Вдоль контейнера располагается трубка кондуктометрической ячейки, защищенная прямоугольным кожухом. В торце контейнера устанавливается герморазъем. В таком варианте датчик используется в составе CTD–зондов типа SBE-911 и SBE-25, имеющих модульную конструкцию. Упрощенным вариантом этих CTD–зондов является зонд SBE-19 и его модификация – зонд SBE-19+. Главное отличие этих зондов заключается в том, что они выполнены в виде моноблока – т.е., датчик встроен в общий корпус зонда, хотя также имеет защитный кожух.

В связи с тем, что в используемой ячейке отсутствует внешнее поле, сам датчик имеет отличные метрологические характеристики, однако из-за большой длины ячейки и малого сечения проточного канала может использоваться только с системой принудительной прокачки воды. В связи с этим обстоятельством все зонды фирмы комплектуются специальной помпой. В результате, несмотря на то, что быстродействие датчика составляет 0,07 с, реальные временные характеристики всего CTD–комплекса оказываются значительно ниже и, кроме того, наличие помпы накладывает ограничения на скорость зондирования.

Вследствие малого диаметра проточного канала ячейки SBE, датчик имеет повышенную чувствительность к загрязнению. Для предохранения внутренней поверхности трубки и электродов от биологического загрязнения фирма рекомендует применять антизагрязнитель на основе трибутилтина (tributyltin).

Стабильность датчика составляет 0,002 мCм∙см-1 в мес.

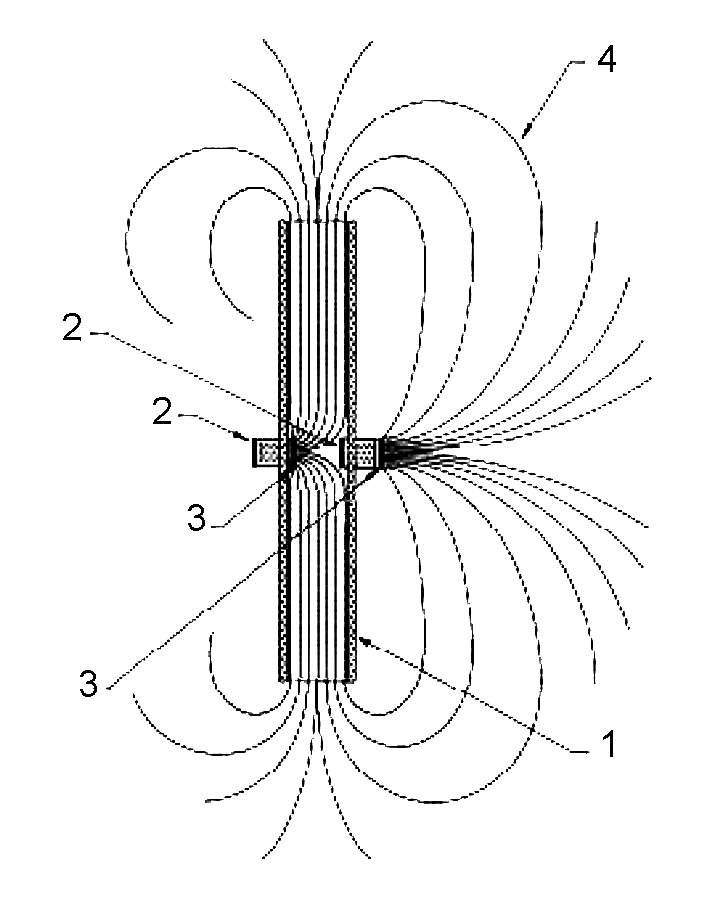

Датчики типа NBIS. Наиболее удачной является четырехэлектродная ячейка NBIS (конструкция Н. Брауна). В первом варианте ячейки два платиновых электрода (один токовый, другой потенциальный) расположены внутри цилиндрической трубки из алюмооксидной керамики напротив друг друга, два других, аналогичных первым, электрода нанесены на внешние стороны консоли, к которой крепится трубка. Все четыре электрода расположены в одной плоскости, перпендикулярной к оси трубки. Внутренний диаметр трубки составляет 2 мм, а длина 8 мм.

Эта конструкция оказалась более устойчивой к загрязнению, нежели обычные датчики. Как показали результаты математического моделирования подобной ячейки, конфигурация линий тока, формирующих проводящий столб воды, определяется не расстоянием между электродами и их размерами, как в двухэлектродной ячейке, а размерами самой трубки, где имеется наибольшая плотность линий тока (рис. 3.13).

Опыт эксплуатации первых моделей CTD–зонда Mark-III с датчиком NBIS выявил дрейф его характеристик на 0,0005 ‰ за один час работы. Было выдвинуто предположение, что этот эффект связан с сужением внутреннего канала керамической трубки вследствие отложения на его поверхности осадков карбоната кальция и (или) магния. Как оказалось, слой отложений в 0,00002 мм вызвал "кажущееся" изменение солености на 0,0008 ‰ при реальной величине в 35 ‰.

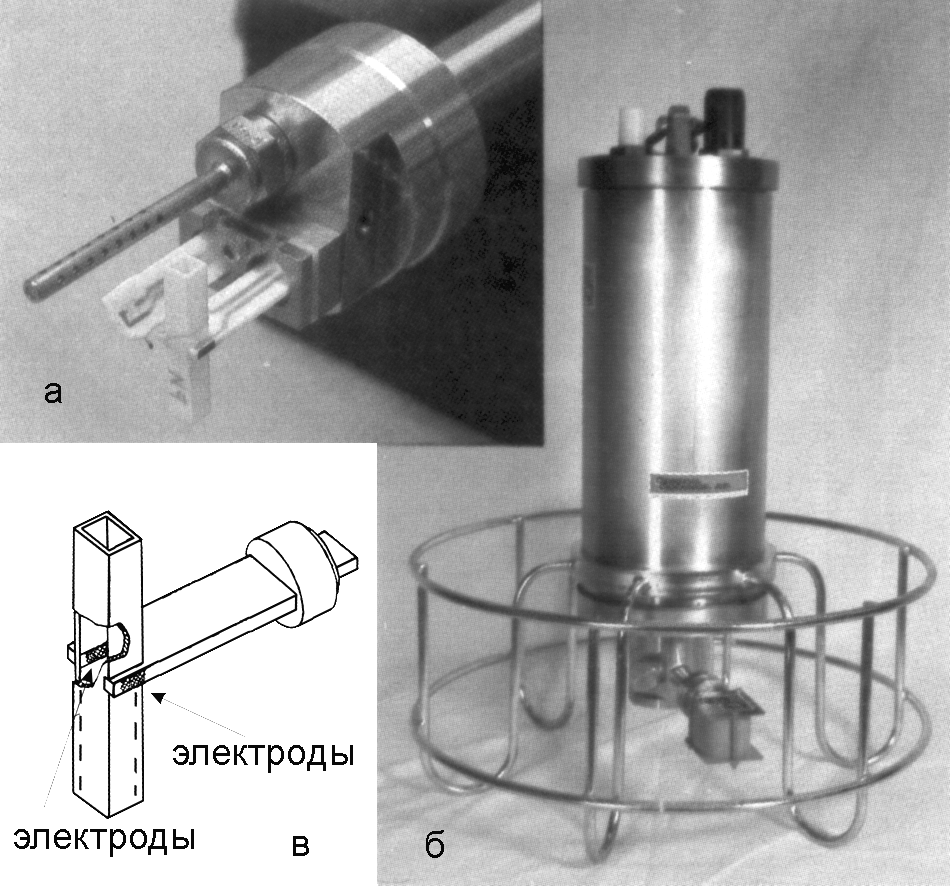

На современных CTD–зондах модели Mark-III и некоторых других используются ячейки NBIS усовершенствованной конструкции (рис. 3.14). Форма внутреннего сечения проточного канала изменена с круглой на квадратную, а размеры сечения увеличены до 4х4 мм2. Длина трубки также увеличена до 30 мм. Платиновые электроды нанесены методом напыления.

Рис. 3.13. Устройство кондуктивной четырехэлектродной ячейки датчика электропроводности NBIS: 1 – ячейка; 2 – потенциальные электроды; 3 – токовые электроды; 4 – распределение линий тока.

Рис. 3.14. Внешний вид кондуктивной четырехэлектродной ячейки NBIS (а), установленной на зонде Mark-IIIB (б) и ее устройство (в)

В результате переработки конструкции датчика величина эффекта минеральных отложений снижена в 4 раза. Дополнительная минимизация этого эффекта достигается при регулярной промывке датчика (не реже 1 раза в 3 мес) 0,1N раствором HCl или специальным растворителем фирмы "General Chemical".

Разрешающая способность 16–разрядного АЦП, используемого в комплекте этого датчика, составляет 0,001 мСм∙см-1, погрешность преобразования не более 0,002 мСм∙см-1, погрешность, связанная с загрязнением ячейки не более 0,002–0,003 мСм∙см-1 при условии привязки показаний к значениям солености проб.

Семиэлектродные датчики европейских зондов. Как правило, такие датчики конструируются по принципу двойной ячейки. Центральный электрод возбуждается переменным током, который протекает к крайним электродам (они функционируют как земляные шины и как защита от внешних воздействий). Две пары других электродов размещены попарно между центральным и крайними электродами и постоянно измеряют напряжение.

Фирмы "IDRONAUT S.r.l." (Италия) и "ADM–Elektronik" (Германия) используют семиэлектродную ячейку, характерной особенностью которой является сравнительно большой диаметр проточной трубки (рис. 3.15).

Рис. 3.15. Внешний вид CTD–зонда OS316 (а) с семиэлектродной ячейкой (б): 1 – резиновый компенсатор давления; 2 – титановое основание; 3 – корпус из PPS-пластика; 4 – кварцевая трубка; 5 – штуцер заполнения маслом

Вследствие этого, кольцевые платиновые электроды, вплавленные внутри трубки из кварцевого стекла, не требуют платинирования, а ячейка может быть очищена без перекалибровки. Сама ячейка установлена внутри цилиндрического пластикового кожуха, гарантирующего термоизоляцию. Кожух заполнен силиконовым маслом и снабжен резиновой мембраной для компенсации давления. Небольшой объем ячейки при увеличенном диаметре позволяет получить постоянную времени порядка 100 мс при скорости потока 0,5 м∙сек-1 и не требует принудительной прокачки воды.

Фирма "AQUAMATIC" (Дания) комплектует свои портативные и недорогие зонды ячейкой типа AQCO-7C60, имеющей сходную, но несколько упрощенную и более дешевую конструкцию: в них отсутствует компенсатор давления, а электроды выполнены из титана.