- •1. Концепция

- •1.1. Развитие системы дистанционного образования

- •1.3. Современные информационные технологии

- •1.4. Электронные информационно-образовательные среды

- •1.5. Средства телекоммуникаций

- •1.6. Принцип интерактивности

- •1.7. Психологические барьеры: существуют ли они?

- •2.7. Электронные учебники и тренажеры

- •2.8. Практические задания

- •2.9. Лабораторный практикум

- •2.10. Средства общения

- •2.11. Тестирование

- •2.12. Групповые дискуссии и обсуждения

- •2.13. Тьюторы и тьюториалы

1.6. Принцип интерактивности

В широком смысле слово «интерактивность» означает взаимодействие (или диалог, дискуссию) любых субъектов друг с другом: преподавателя со студентами, студентов со студентами и т.п. При традиционном обучении нет необходимости заботиться об

16

этом специально; интерактивное взаимодействие субъектов учебного процесса происходит естественно, оно присуще данной форме обучения.

Иное дело дистанционное обучение. Лишенный постоянного общения с преподавателями и своими коллегами, студент или слушатель может испытывать психологический дискомфорт, остро переживать свою изолированность, ощущать некоторое пренебрежение к себе или откровенное игнорирование по сравнению с другими студентами. Поэтому для систем дистанционного обучения очень важно наличие постоянных контактов обучаемого с администрацией и преподавателями учебного заведения, а также со своими коллегами, разобщенными между собой территориально.

Современные информационные и телекоммуникационные технологии, о которых мы уже упоминали, дают возможность обеспечить высокую степень интерактивности субъектов учебного процесса. Так, с помощью электронной почты организуется если и не постоянный, то весьма регулярный контакт студента с администрацией дистанционного обучения и тьютором для оперативного обсуждения организационных вопросов. Присвоение электронного почтового адреса каждому преподавателю облегчает студенту задачу получения консультации по теме изучаемого материала в любое удобное для студента время. Хотя эти способы обучения относятся К асинхронному или offline информационному взаимодействию, они позволяют создать иллюзию «близости» студента к учебному заведению.

Синхронные или online способы взаимодействия (системы chat, теле- и видеоконференции) используются для организации дискуссий, совместной работы над проектами и других видов групповых работ в ходе изучения курса и в любой момент (при этом группа может состоять как из компактно проживающих в одной местности студентов, так и быть распределенной). В групповой работе может принимать участие и преподаватель (тьютор).

Регулярное тестирование обучаемых, жесткий график выполнения контрольных заданий и другие мероприятия, направленные на организацию регулярной прямой и обратной связи в системе «студент — учебное заведение», повышают степень интерактивности дистанционного обучения.

17

Наряду с понятием интерактивности в широком смысле существует такое понятие и в узком смысле. Оно означает активное взаимодействие обучаемого с электронным учебным материалом. Для этого учебные материалы должны быть «настроены» на «диалог» с обучаемым. Рассказывая об информационных средах, используемых в дистанционном обучении, мы уже упоминали и об электронных обучаемых программах, использующих мультимедийные тех-

пологий, и об интерактивных системах контроля знаний, и об электронных лабораториях, требующих от обучаемого активных действий. Чем больше существует возможностей «управлять» учебным материалом, тем активнее обучаемый участвует в диалоге, тем выше интерактивность.

Очная

форма недрение

интерактивности в дистанционное

обучение позволяет

поддерживать человеческую способность

к самообучению па самом высоком

уровне. При этом молодые и не очень

молодые люди могут

успешно учиться без непосредственной

поддержки со стороны

преподавателей, получая хорошие знания

за счет развития интуитивных

подходов к решению проблем методом

проб и ошибок — методом,

вписанным природой в процесс эволюции

познания.

недрение

интерактивности в дистанционное

обучение позволяет

поддерживать человеческую способность

к самообучению па самом высоком

уровне. При этом молодые и не очень

молодые люди могут

успешно учиться без непосредственной

поддержки со стороны

преподавателей, получая хорошие знания

за счет развития интуитивных

подходов к решению проблем методом

проб и ошибок — методом,

вписанным природой в процесс эволюции

познания.

Мы говорили ранее о том, что дистанционное обучение стоит ближе к очному, нежели к заочному обучению. И если дистанционное обучение сегодня еще не достигло по эффективности очного обучения, то это имеет место по следующим причинам:

◊ слабая мотивация людей к самообучению;

◊ недостаточно развиты технологии общения людей на расстоянии;

◊ не разработаны эффективные учебные технологии, нацеленные на активный диалог с человеком и адаптированные к его индивидуальным способностям.

Эффективность системы образования определяется в первую очередь методологией формирования системы знаний и методологией формирования системы профессиональных умений и навыков. Поскольку невозможно сформировать систему знаний при неравномерной учебной нагрузке или перегрузке студентов либо за короткий интервал времени, то можно считать, что система образова-

п ня

более эффективна по сравнению с другой

при аналогичных условиях,

если учебная нагрузка студента в течение

рассматриваемого

периода (семестр, год) в этой системе

будет более равномерной,

чем в сравниваемой. С другой стороны,

для формирования профессиональных

умений и навыков необходимо провести

достаточное

количество практических занятий,

тренингов, деловых игр и

других занятий, на которых отрабатываются

сложные профессиональные

умения и навыки. Систему, в которой

отношение числа таких занятий к общему

числу занятий наибольшее, молено также

считать

более эффективной.

ня

более эффективна по сравнению с другой

при аналогичных условиях,

если учебная нагрузка студента в течение

рассматриваемого

периода (семестр, год) в этой системе

будет более равномерной,

чем в сравниваемой. С другой стороны,

для формирования профессиональных

умений и навыков необходимо провести

достаточное

количество практических занятий,

тренингов, деловых игр и

других занятий, на которых отрабатываются

сложные профессиональные

умения и навыки. Систему, в которой

отношение числа таких занятий к общему

числу занятий наибольшее, молено также

считать

более эффективной.

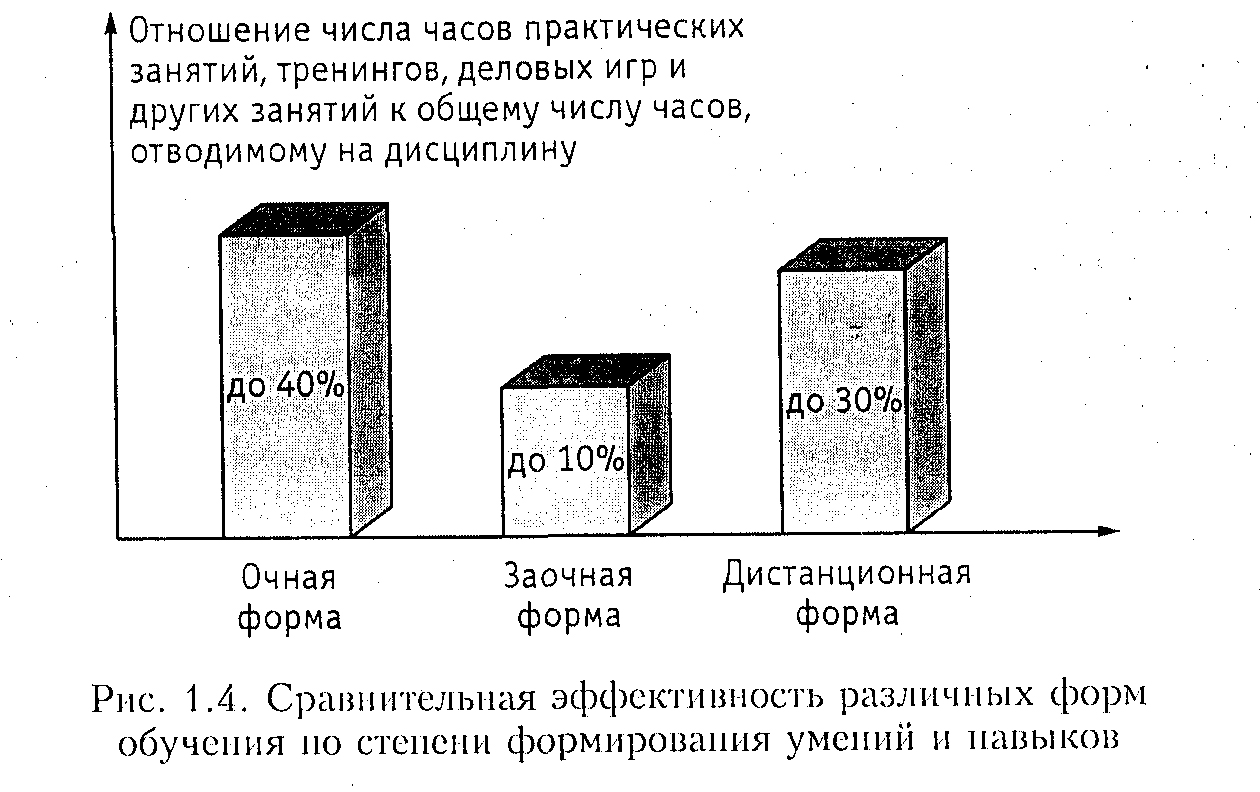

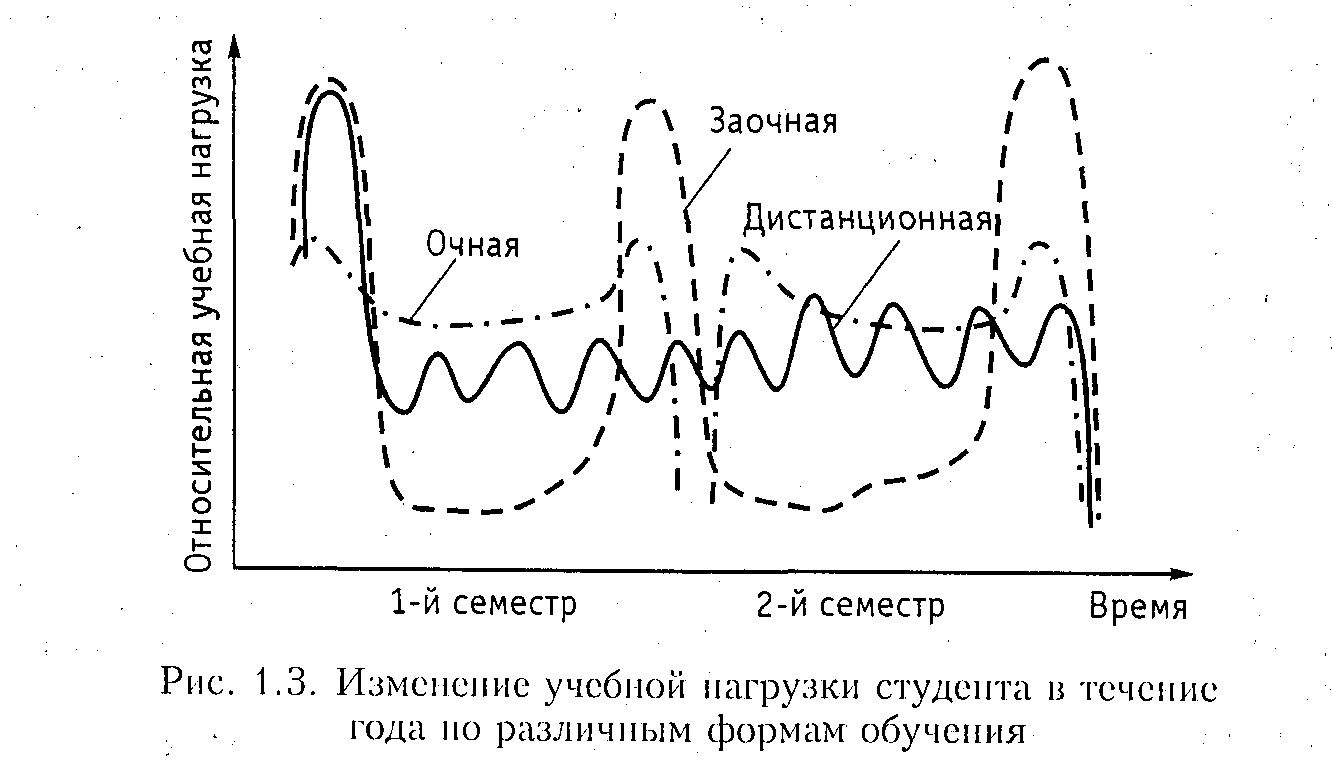

Н а

рис. 1.3 и 1.4 показаны* изменение учебной

нагрузки студента

в течение года по различным формам

обучения и сравнительная

эффективность различных форм обучения

по степени формирования умений и

навыков.

а

рис. 1.3 и 1.4 показаны* изменение учебной

нагрузки студента

в течение года по различным формам

обучения и сравнительная

эффективность различных форм обучения

по степени формирования умений и

навыков.

Столь высокая эффективность дистанционного обучения во многом достигается благодаря высокой степени его интерактивности, специфике информационных и телекоммуникационных технологий, индивидуальному планированию и организации учебного процесса.