Раздел 2. Пространственная организация ландшафтов

Тема: ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ (ХОРИЧЕСКАЯ) СТРУКТУРА ЛАНДШАФТА

Лекция 7. Локальная организация ландшафтов с позиций относительной однородности его ландшафта

(Генетико-морфологическая структура ландшафта)

-

Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. -М.: Высшая школа, 1991. - С.138-163.

-

Міллер Г.П., Перлин В.М., Мельник А.В. Ландшафтознавство: теорія и практика. Лвів: ЛНУ ім.. Івана Франка, 2002. – С. 17-25.

-

Міхелі С.В.Основи ландшафтознавства. К.-Камянець-Подільський “Абетка-НОВА”, 2002. – С.52-58.

-

Гродзинский М.Д. Основи ландшафтноi экологогii. - Киiв: Либiдь, 1993. – С.93-102.

-

Представление о генетико-морфологической структуре ландшафта. Критерии выделения морфологических единиц.

-

Морфологические единицы ландшафта:

-

Коренные и производные фации.

-

Анализ морфологической структуры ландшафта

-

Представление о генетико-морфологической структуре ландшафта.

Выделение территориальных единиц ландшафта, которые отличаются друг от друга своим происхождением, относительной однородностью компонентов, свойствами принадлежит Г.Ф.Морозову, Г.М.Высоцкому, Л.С.Бергу, Л.Г.Раменскому, Р.И.Аболину.

В Германии — З.Пассарге (1908), в Англии — Р.Бурном.

Учение о морфологической структуре ландшафта принадлежит Н.А.Солнцеву, А.И.Исаченко, К.И.геренчуку, Ф.Н.Милькову.

На западе концепция генетико-морфологической структуры ландшафта развивалась под названием концепция земельных систем (land Systems) (Г.Хоазе, Г.Рихтер, Е.Нееф и др.).

Критерии выделения морфологических единиц (см. рис.1)

-

Генетическое единство (общность происхождения и истории развития)

-

Относительная однородность всех компонентов геосистемы, чем ниже таксономический ранг геосистемы тем степень однородности выше

-

Подобия внешнего вида (например, балка, овраг, лесной склон, степной водораздел)

Рисунок 1.

2. Морфологические единицы ландшафта:

-

Фация (геотоп)

Фация – это элементарная геосистема, которая характеризуется одинаковым литологическим составом поверхностных пород, единым элементом рельефа одинаковым характером увлажнения, одним микроклиматом, одной почвенной разностью и одним биоценозом (см.рис.2, 3).

Фация – это наименьшая по размерам и по строению геосистема. На местности фация занимает, как правило, часть микроформы рельефа, реже – всю микроформу целиком и очень редко весь элемент мезоформы рельефа (см. табл.1).

Рисунок 2

Ниже приводятся примеры различной морфогенетической приуроченности фаций.

-

Фации, занимающие часть микроформы: а) центральная часть суффозионной западины с осоковым травостоем на лугово-болотных почвах, б) вершина песчаного вала на надпойменной террасе с бором-беломошником на слабоподзолистой песчаной почве.

-

Фации, занимающие всю микроформу: а) неглубокие блюдцеобразные понижения с лугово-степной растительностью на лугово-каштановых почвах, б) прирусловый вал с сосняком лишайником на оподзоленной слаборазвитой почве, в) микропонижения староречного типа на пойме со щучником на пойменной дерново-глеевой тяжелосуглинистой почве.

-

Фации, занимающие часть элемента мезоформы: а) оползневой участок склона оврага восточной экспозиции с изреженной ковыльно-типчаковой группировкой на черноземах южных смытых, б) повышенные участки днища балки с типчаково-разнотравной растительностью на лугово-черноземных почвах, в) комплекс фаций на склонах моренных холмов: сухие фации вершин, влажные нижних частей склонов и подножий, г) фации неоднородных частей оврага, балки: склоны различных экспозиций и днищ и др.

-

Фации, занимающие весь элемент мезоформы рельефа: а) плоские участки междуречья, сложенные лессовидными суглинками с типчаково-ковыльными группировками на черноземах южных, б) ровная суглинистая пойма низкого уровня с разнотравно-пырейными группировками на аллювиально-луговых почвах, в) фации однородных составных частей оврагов, балок: склоном различных экспозиций и днищ.

Картирование фаций, вследствие их малых размеров, не представляется возможным, поэтому их объединяют в более крупные единицы.

-

Звено

Выделяется факультативна, как правило, только на равнинах, в тех случаях когда ландшафт очень однообразный на значительных территориях (см.табл.1). Например, блюцеподобное понижение с микро дифференциацией литологических и гидрологических условий, определяющих развитие нескольких почвенных разновидностей и биоценозов.

Рисунок 3

-

Подурочище

Термин “подурочище” был предложен Д. Л. Армандом в 1952 году. Приводим наиболее распространенное определение этого природно-территориального комплекса.

Подурочище – это геосистема, состоящая из группы фаций, тесно связанных генетически и химически, вследствие их общего положения на одном из элементов мезорельефа одной экспозиции.

Подурочища выделяются:

-

На склонах оврагов, где встречаются почвы различного механического состава с различной степенью увлажнения и промывного режима, разной степенью смытости, оподзоливания, оглеения.

-

В широких днищах балок, сложенных делювиальными, лессовидными суглинками с разной степенью гидроморфности, остепнения, намытости, засоления.

-

На плоских поверхностях террас с различными уровнями – низким, высоким, в притеррасной, прирусловой части поймы.

-

На коренных склонах долины реки, оврага, балки, сложенных литологически различными породами: лессовыми толщами, известняками, кристаллическими породами, моренными и флювиогляционными отложениями.

-

На холмах различной экспозиции с остепненными, осыпными переувлажненными частями.

-

На увалах: пологие южные склоны, крутые северные и выположенные вершины с блюдцеобразными понижениями.

Подурочище занимает промежуточное положение среди морфологических единиц ландшафта между фациями и урочищами.

Примеры полных названий подурочищ: 1) оползневые склоны балки с черноземами южными суглинистыми на лессовидных отложениях, подстилаемых плотными глинами, с разнотравно-злаковым травостоем; 2) покатый прибалочный склон северной экспозиции, сложенный делювиальными суглинками, с серыми лесными легко- и среднесуглинистыми слабо- и среднесмытыми почвами, распаханный.

Таблица 1. Диагностические признаки морфологической структуры равнинного ландшафта

|

Основной диагностический признак – сложность морфологического строения геосистемы |

Ранг природного геосистемы комплекса |

Дополнительные диагностические признаки – сопряженные лимитирующие факторы (рельеф, литологические, гидрологические и другие условия). |

|

Элементы ПТК |

Фация 10-2 м2 - 1-3 км2 |

Характеризуется положением в пределах одного элемента мезоформы рельефа (реже – в одной микроформе рельефа), одинаковым литологическим составом поверхностной породы, одинаковым режимом почвенно-грунтового увлажнения (одним гигротопом), одной почвенной разновидностью и одним биоценозом. |

|

Геосистема одноступенного строения: состоит из отдельных фаций |

Звено |

Характеризуется положением на (в) одной микроформе рельефа с микро дифференциацией литологических и гидрологических условий, определяющих развитие нескольких почвенных разновидностей и биоценозов. |

|

Подурочище |

Характеризуется положением на одном элементе мезоформы рельефа, сходством в отношении поступления солнечного тепла и света, одинаковым отношением мощностей наносов в почвообразующей толще, однотипным режимом почвенно-грунтового увлажнения, сочетанием нескольких почвенных разностей и биоценозов. |

|

|

Простое урочище 1-3 км2 – 10-20 км2 |

Характеризуется положением в одной мезоформе рельефа и сочетанием тесно сопряженных экотипов с соответствующими им биоценозами. |

|

|

Геосистема двустороннего строения: состоит из подурочищ, звеньев и отдельных фаций |

Сложное урочище |

Совмещается обычно с мезоформой рельефа (или ее многоэлементной частью), обладает однотипным сочетанием режимов увлажнения, почвообразующих пород, почв и биоценозов. |

|

Геосистема сложного многоступенного строения: состоит из урочищ, звеньев, отдельных фаций, образующих харак- терное пространсвен-ное сочетание. |

Местность |

Совмещается с определенным комплексом мезоформ рельефа (положительных и отрицательных) в границах одного и того же ландшафта. |

|

Геосистема сложного многоступенного строения: состоит из урочищ, звеньев, отдельных фаций, образующих характерное пространственное сочетание. |

Ландшафт 20-50 км2 |

Имеет однородный и одновозрастной геологический фундамент (в границах местной геологической), один тип рельефа и одинаковый климат. Сочетания почв и биоценозов находятся в прямой зависимости от набора местообитаний и их пространственный рисунок соответствует морфологической структуре ландшафта. |

-

Урочище

Основной морфологической частью ландшафта является урочище. В основу выделения урочищ положены: мезорельеф, субстрат (генезис отложений), условия увлажнения и дренажа. Они формируются чаще всего на основе какой-либо выпуклой или вогнутой единой по генезису и возрасту мезоформы рельефа, обладают однотипным сочетанием режимов тепла и увлажнения, разностей почв и фитоценозов.

Впервые термин “природное урочище” был употреблен Л. Г. Раменским в 1938 году. В 1948 году Н. А. Солнцевым этот термин был предложен в качестве морфологической единицы ландшафта. Приведем несколько основных определений основной морфологической единицы ландшафта – урочища.

Урочищем называют геосистему генетически, динамически и территориально связанных фаций или их групп.

К основным внешним признакам, по которым можно выделить урочища, относится:

-

ограниченность ПТК пределами одной мезоформы рельефа,

-

литологическая однородность строения толщи, охваченной процессами почвообразования,

-

один тип гидрологических условий,

-

сложная морфологическая структура изучаемого комплекса (такой комплекс включает подурочища, отдельные фации и звенья).

Пример. К типичным урочищам на равнинах относятся балки, овраги, моренные холмы, плоские водоразделы, речные террасы (пойменные и надпойменные и др.)

В зависимости от сложности морфологического строения среди перечисленных категорий урочищ различают простые и сложные.

Простое урочище – это геосистемы, состоящие только из фаций. Однако оно существенно отличается от рассмотренных выше подурочищ, т. к. простые урочища это единство фаций, расположенных на разных элементах одной мезоформы рельефа (рис. 4), в то время как подурочище объединяет фации одного и того же элемента мезоформы. Простые урочища, занимают, как правило, сравнительно не большие площади. Примерами их могут служить зарастающая старица на пойме или суффозионная западина – блюдце с несколькими поясами почв и растительности, песчанный вал на моренной равнине с бором-беломошником на среднеподзолистых почвах (на вершине) и бором-зеленомошником на сильноподзолистых почвах (на склонах).

Рисунок 4

Сложное урочище в отличие от простого, в силу значительной дифференциации литологии, условий рельефа и увлажнения, микроклимата, характеризуется сложным морфологическим устройством (всегда включает не только фации, но и подурочища отдельных элементов рельефа мезоформы) и значительными различиями в почвенно-растительном покрове. Сложные урочища обычно являются геосистемы, прошедшие более длительный путь развития, чем простые, за это время отдельные их части приобрели специфические природные свойства и в них успели сложиться разные фации и подурочища (рис. 5).

Если в пределах одной мезоформы (особенно часто это наблюдается в эрозионных формах большой протяженности) изменяется характер геологических и гидрологических условий, например, при пересечении балкой участка с близким залеганием водоносного пласта, то динамическая сопряженность урочища коренным образом меняется. В таком случае к разным отрезкам одной и той же мезоформы будут приурочены два сложных урочища. Например, верховье – сухая балка с остепненным лугом на лугово-черноземных почвах, а низовье – мокрая балка с оплывно-оползневыми склонами и разнотравно-злаково-осоковым лугом на луговых почвах.

Ниже приведены несколько примеров геосистем ранга сложного урочища.

-

Увал, сложенный с поверхности лессовидными суглинками с делювиальными плащами на склонах, со слабо- и средне выщелоченными черноземами (на вершине поверхности) и темно-серыми лесными почвами различной степени смытости (на склонах), распахан.

-

Террасированная балка с дерновыми маломощными легкосуглинистыми почвами под разнотравно-мятликовым лугом или лещинником (по склонам) с дерново-глеевыми среднесуглинистыми почвами под разнотравно-бобово-щучковым лугом – на болотных террасах и с перегнойно-глеевыми почвами под ольшанником разнотравным (по днищу).

-

Обширные блюдцеобразные западины речной поймы с луговыми почвами под крупнозлаковым, местами осоковым травостоем.

-

Суффозионные западины с разнотравно-злаковыми остепнененными лугами на лугово-черноземных почвах.

-

Урочища блюдцеобразных понижений с осиново-березовыми колками на солодях лесных. Аналогичные блюдцеобразные западины могут быть заняты лугово-болотными и луговыми, болотными почвами.

Для практических целей большое значение приобретают ландшафтные карты, на которых изображены все основные урочища. Если территория очень сложная и урочища часто сменяют друг друга, то на карте могут показываться комплексы урочищ, группы урочищ, очертания урочищ.

Рисунок 5

-

Стрии

Стрии факультативные морфологические единицы. Выделение их характерно только для горных территорий. Как правило выделение их связано с выходами на склоне пластов горных пород, которые как бы секут все формы рельефа.

-

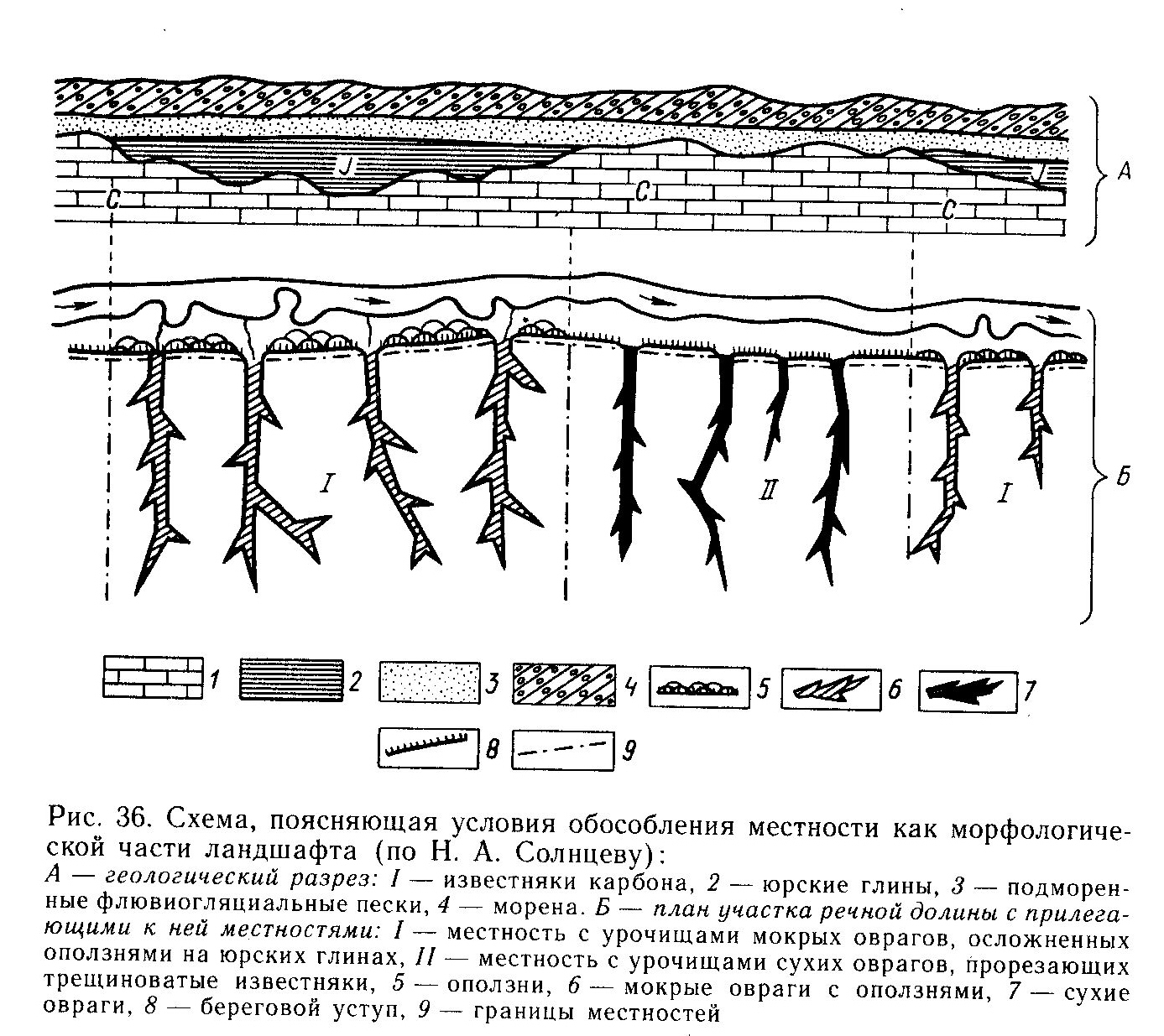

Местность

Внутри ландшафта в результате некоторой дифференциации природных условий, процессов, формируется определенное сочетание урочищ, закономерно повторяющихся в пределах ландшафта. Эти закономерно повторяющиеся урочища и объединяются в географические местности. Местность, как и ландшафт, характеризуется одним климатом, одним типом рельефа и располагается в границах местной геологической структуры.

Местность – это генетические однородный ПТК, который характеризуется наличием динамически сопряженных основных урочищ, распространенных на более-менее однородном геологическом фундаменте, приуроченных к одному комплексу форм рельефа с одинаковым климатом.

Пример.

-

Местность плоских и полого-волнистых водораздельных равнин, сложенных лессовидными суглинками с черноземами оподзоленными и серыми лесными почвами. Состоит из урочищ: степных блюдец, ложбин стока, балок.

-

Местность сильно расчлененных равнин с черноземами южными маломощными смытыми. Урочища: балки, овраги, крутые уступы с изреженной полынно-типчаково-ковыльной ассоциацией.

Аналогично могут выделяться местности пойменной и надпойменной террас, гряд, плоских водоразделов, аккумулятивных образований и др. Ф. Н. Мильков и другие под “типом местности” понимают совокупность участков (не зависимо от зональных особенностей), обладающих лишь общностью в условиях местоположения и набором характерных урочищ, например, “плакорный тип местности”, “надпойменно-террасовый тип местности”, “приречный тип местности” и т. п.

-

Ландшафт

-

ЛАНДШАФТ – это генетически однородная геосистема, имеющая одинаковый геологический фундамент, один тип рельефа, одинаковый климат и состоящий из свойственных только данному ландшафту набора динамически сопряженных и закономерно повторяющихся в пространстве основных и второстепенных урочищ (Н. А. Солнцев).

-

ЛАНДШАФТ – это геосистема с закономерно построенной системой морфологических частей (фаций, урочищ, местностей), образованных на общей структурно-литологической основе. Он отличается своим климатом, характером растительного покрова, почв, индивидуальной морфологической структурой, которая дает возможность отличить один ландшафт от другого (К. И. Геренчук). Примеры ландшафта на рис. 6.

Рисунок 6