- •11 Измерительные преобразователи. Структура и методы преобразований

- •12 Классификация измерительных преобразователей

- •По способу формирования выходного сигнала

- •6. По месту в структурной схеме средства измерения:

- •7. По виду преобразования:

- •13 Структура силоизмерительной установки

- •14 Месдоза с приклеиваемыми тензодатчиками

- •15 Измерение крутящих моментов

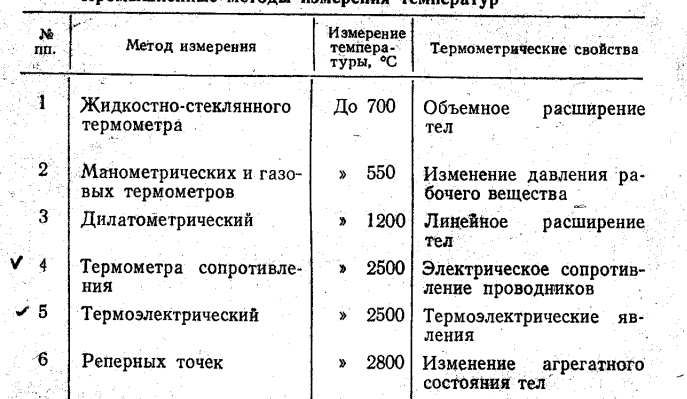

- •16. Промышленные методы измерения температуры

- •17 Контактные методы измерения температуры

- •Реперные точки

- •18 Бесконтактные методы измерения температуры

- •19 Оптические и фотоэлектрические пирометры

- •Радиационные пирометры

17 Контактные методы измерения температуры

Для контактных методов, которые относятся непосредственно к термометрии, характерно то, что прибор, измеряющий температуру тела (среды), должен находится с телом (средой) в прямом контакте. А следовательно, измерительный прибор находится в тепловом равновесии с телом (то есть имеет с ним одинаковую температуру).

Преимуществом контактных методов измерения температуры является возможность обеспечения теплового равновесия измерительного прибора с местом его стационарной установки и способность прибора отражать динамическую картину температурного состояния контролируемой системы. Недостатком применения контактных методов следует считать «сложность» условий эксплуатации приборов (загрязнение, переменные тепловые воздействия, трудность проведения профилактических и ремонтных работ, требование повышенной надежности в эксплуатации) и ограниченность определения температуры местом установки прибора.

К контактным методам измерения температуры относятся:

1. ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИЕ И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ

Принцип действия дилатометрических и биметаллических термометров основан на изменении линейных размеров твердый тел в зависимости от изменения их температуры.

Так,

если при 0°С длина тела

,

то с повышением температуры до

,

то с повышением температуры до

°С

длина тела изменится и станет равной

°С

длина тела изменится и станет равной

![]() где

где

—коэффициент

линейного расширения для данного

материала.

—коэффициент

линейного расширения для данного

материала.

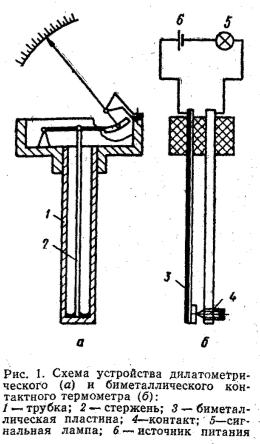

Схема устройства дилатометрического термометра показана на рис. 1,а. Основные части термометра: стальная или медная трубка, находящаяся в среде, температура которой измеряется, и стержень, один конец которого приварен ко дну трубки, а другой шарнирно соединен с показывающей стрелкой термометра. Трубку дилатометрического термометра обычно изготовляют из материала, коэффициент линейного расширения которого значительно превышает коэффициент линейного расширения материала стержня.

Принцип действия контактного биметаллического термометра ясен из схемы, приведенной на рис. 1, б. По мере увеличения температуры биметаллическая пластина термометра, которая может быть изготовлена из меди и инвара или из стали и инвара, изгибается. При определенной температуре происходит размыкание контакта. Сигнальная лампа гаснет, сигнализируя о достижении заданной температуры.

2. ТЕРМОМЕТРЫ СОПРОТИВЛЕНИЙ

Принцип действия термометров Сопротивления основан на свойстве металлов изменять свое электросопротивление при изменении температуры. Зная зависимость сопротивления проводника от температуры и измеряя это сопротивление, можно измерять температуру среды, в которую помещен этот проводник. Термометры сопротивления используют для измерения температуры воды, пара и газа в нагревательных и термических печах прокатных цехов, а также температуры масла в циркуляционных системах прокатных станов.

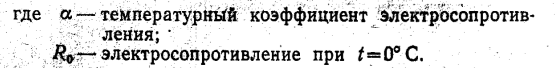

Сопротивление материала Rt при температуре t выражается формулой

![]()

+ просты в обслуживании, надежные

В настоящее время для измерения температур в различных областях промышленности все большее распространение получают полупроводниковые термометры сопротивления (термисторы). Преимущество термисторов перед термометрами сопротивления, изготовленными из металлических проволок, заключается в очень высокой их чувствительности к температурным изменениям: температурный коэффициент достигает 3—5% на 1 град вместо 0,4—0,6% у чистых металлов. В отличие от металлов температурный коэффициент у термисторов отрицательный, таким образом, значение Rt с повышением температуры уменьшается.

Другое достоинство термисторов состоит в высоком абсолютном значении сопротивления чувствительного элемента, что дает возможность пренебрегать сопротивлением подводящих проводов. Высокое удельное сопротивление позволяет также уменьшить геометрические размеры чувствительного элемента, чем уменьшается термическая инертность прибора.

Однако термисторы обладают сравнительно невысокой стабильностью их градуировочных характеристик, что часто ограничивает точность измерения температуры.

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПИРОМЕТРЫ

Термоэлектрическим пирометром называют термопару с подключенным к ней измерительным прибором. С помощью термоэлектрических пирометров измеряют температуры от 100 до 1300° С. Достоинствами термоэлектрических пирометров являются: высокая степень точности, возможность централизации контроля температур с автоматической записью, а также возможность градуировки шкалы измерительного прибора на любой температурный интервал в пределах допустимых температур.

Термоэлектрические пирометры находят широкое применение при измерении температуры различных зон нагревательных и термических печей прокатных цехов, а также при определении температуры металла и технологического инструмента как в промышленных условиях, так и при лабораторных исследованиях.

Под

термопарой принято понимать два

разнородных проводника (термоэлектрода),

контактирующих между собой, по крайней

мере, в двух точках с температурами t1

и t2,

причем

.

Основная формула, по которой рассчитывают

термо-э.д.с. термопары:

.

Основная формула, по которой рассчитывают

термо-э.д.с. термопары:

![]()

При равенстве температур t2 и t1 термопара подчиняется закономерностям ряда Вольта, для которого в изотермической замкнутой цепи суммарная электродвижущая сила равна нулю. Поэтому можно написать

![]()

Термопара - может служить средством измерения температуры, является несложным преобразователем температуры в электрическую величину — разность потенциалов.

Место контактирования электродов, помещаемое в среду, с измеряемой температурой h, получило название рабочего конца или «горячего спая» термопары.

Для измерения термо-э. д. е., развиваемой термопарой, в ее цепь включают измерительный прибор между свободными концами термопары (рис. 2, а) или в разрыв между частями одного из термоэлектродов. В обоих случаях в цепь термопары вводят третий проводник, по своим физическим свойствам (в общем случае) отличающийся от каждого из термоэлектродов. Если на зажимах прибора к которым подключена термопара, обеспечивается равенство температур, то измерительный прибор не будет вносить искажений в измеряемую величину э. д. с. термопары.

Термопары из благородных металлов (платинородий-платиновая, золото-платиновая и др.) применяются в основном как эталонные и образцовые. Верхний предел измеряемых температур для платинородий-платиновых термопар равен 1300—1600° С. Термоэлектроды из неблагородных металлов чаще всего применяют в сочетаниях: медь-копель, железо-копель, хромель-копель, хромель-алюмель.

Термопары третьей группы (вольфрам-графитовые, молибден-графитовые) используют для измерения температур до 2000° С.

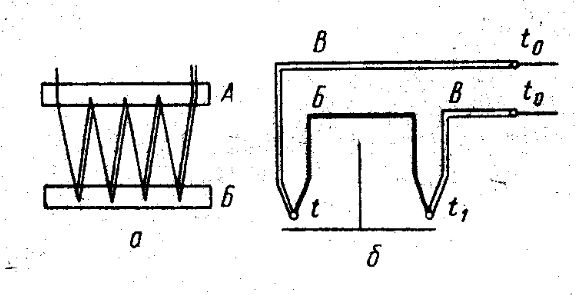

При измерении малой разности температур двух объектов А и В используется соединение нескольких последовательно соединенных термопар (рис. 7 а) в термобатарею. Одна группа спев этой термобатареи приводится в тепловой контакт с объектом А, а вторая с объектом В.

Е сли

требуется определить разность температур

двух объектов, используется также

дифференциальная термопара (рис. 7,б).

Такую двухспайную термопару можно

рассматривать как две термопары с

рабочими концами при температурах t

n

t1

включенные друг другу навстречу. При

такой схеме включения суммарная

термо-э.д.с., развиваемая в дифференциальной

термопаре, подчиняется уравнению

сли

требуется определить разность температур

двух объектов, используется также

дифференциальная термопара (рис. 7,б).

Такую двухспайную термопару можно

рассматривать как две термопары с

рабочими концами при температурах t

n

t1

включенные друг другу навстречу. При

такой схеме включения суммарная

термо-э.д.с., развиваемая в дифференциальной

термопаре, подчиняется уравнению

![]()

Рисунок 7 – Способы соединения термопар: а – термобатарея;

б – схема дифференциальной термопары