- •Глава 1 Авторское право 6

- •Глава 2 Патентное право 44

- •Глава 2 Коммерческая тайна и интеллектуальная собственность 87

- •Глава 3 Товарные знаки 100

- •Глава 4 Интеллектуальная собственность предприятия — его нематериальные активы 130

- •Глава 5 Рынок интеллектуальной собственности 137

- •Введение

- •Изобретения

- •Авторское право

- •Объекты охраны по авторскому праву.

- •Авторское право - право интеллектуальной собственности

- •Личные неимущественные права авторов

- •Имущественные права авторов

- •Право на воспроизведение, распространение и импорт

- •Право на запись и право на подвижные изображения

- •Право на публичный показ или публичное исполнение

- •Право на широкое вещание

- •Право на перевод и переработку произведения.

- •Ограничения охраны авторским правом

- •Срок действия авторского права

- •Географические ограничения

- •Свободное использование охраняемых произведений

- •Владение авторским правом

- •Авторы и соавторы

- •Иностранные авторы

- •Наследники

- •Авторские права юридических лиц

- •Организации, управляющие правами авторов на коллективной основе.

- •Программы для эвм и базы данных - самые молодые объекты авторского права

- •Смежные с авторскими права

- •Права исполнителей

- •Права производителей фонограмм

- •Права организаций эфирного и кабельного вещания

- •Права изготовителя базы данных

- •Защита авторских и смежных прав

- •Авторский договор

- •Способы защиты нарушенных прав

- •Способы гражданско-правовой защиты

- •Уголовная и административная ответственность

- •Судебные споры

- •Патентное право

- •Зачем нужен патент?

- •Исключительное право

- •Объекты патентного права в Российской Федерации

- •Изобретения

- •Полезная модель – “короткий или малый” патент

- •Промышленный образец – “гибрид” авторского и патентного права

- •Патентообладатели

- •Наследники

- •Работодатели или Заказчики

- •Иностранные граждане и юридические лица

- •Инвесторы

- •Прекращение действия патента

- •Защита прав авторов и патентообладателей

- •Зарубежная практика

- •Российская система защиты прав.

- •Патентные споры

- •Патентно-правовая защита результатов нир, окр и технологических работ

- •Как получить патент

- •Авторы- главные субъекты патентного права

- •Выявление объектов защиты

- •Оформление заявки

- •Получение патента

- •Зарубежное патентование

- •Коммерческая тайна и интеллектуальная собственность

- •Коммерческая тайна и право на пресечение недобросовестной конкуренции

- •Критерии охраноспособности коммерческой тайны.

- •Правообладатели коммерческой тайны, их права и обязанности

- •Защита права на коммерческую тайну

- •Коммерческая тайна и уголовный кодекс

- •Товарные знаки

- •Понятие, функции и признаки товарного знака.

- •Охраноспособность товарного знака

- •Требования к обозначению, направленные на защиту прав и интересов третьих лиц

- •Виды товарных знаков

- •Национальная регистрация товарных знаков

- •Рассмотрение возражений на отказ в регистрации товарного знака и возражений против регистрации товарного знака в патентном ведомстве рф

- •Международная регистрация товарных знаков

- •Субъекты права на товарный знак

- •Виды нарушений прав товарного знака

- •Интеллектуальная собственность предприятия — его нематериальные активы

- •Понятия и признаки нематериальных активов

- •Поступление нематериальных активов

- •Оценка нематериальных активов, их амортизация и выбытие из организации

- •Рынок интеллектуальной собственности

- •Права на объекты интеллектуальной собственности — товар “невидимка”

- •Выделяющиеся сегменты рынка интеллектуальной собственности

- •Передача авторских прав

- •Предлицензионные договоры

- •Коммерческие условия лицензионных соглашений и их ограничения

- •Инфраструктура международной лицензионной торговли

- •Литература

Выделяющиеся сегменты рынка интеллектуальной собственности

Анализ законодательства об исключительных правах и правоприменительной практики показывает, что, несмотря на достаточно обширную нормативную базу и множество научных исследований, эффективность использования объектов интеллектуальной собственности в России крайне низка. А ведь передача прав на использование научно-технических достижений, товарных знаков, программных продуктов и других объектов ИС на основе лицензионных соглашений в мире является одной из наиболее эффективных форм коммерциализации интеллектуальной собственности. В большинстве стран торговля лицензиями ведется как на национальном, так и на международном уровнях. Статистика свидетельствует, что фирмы обмениваются объектами ИС и технологиями в пределах страны и активно используют лицензионную торговлю в своей внешнеэкономической деятельности.

Для России внутренняя торговля лицензиями явление новое, так как в СССР все научно-технические достижения принадлежали государству и любое предприятие могло свободно их использовать, не оформляя лицензионного соглашения. Лицензионная деятельность предприятий осуществлялась только в рамках внешнеэкономических операций. Принятие в Российской Федерации в 1991–1993 годах ряда специальных законов об отдельных объектах интеллектуальной собственности положило начало формированию российского лицензионного рынка.

Передача авторских прав

Специфика рынка авторских прав заключается в том, что для их возникновения при создании произведения не требуется совершения каких-либо специальных действий, в том числе регистрации. Использование произведения автора другими лицами, которые обобщенно именуются пользователями, осуществляется на основе авторского договора. Соответственно не существует обязательной регистрации и для договоров по распоряжению авторскими правами. Указанные обстоятельства не позволяют произвести статистический анализ данного сегмента рынка интеллектуальной собственности не только по России, но и в других странах.

В зависимости от того, становится ли приобретатель авторских прав по лицензионному договору единственным их обладателем или не становится, авторские договоры подразделяются на исключительные или неисключительные лицензии. Лицензионный договор о передаче исключительных прав разрешает использование произведения определенным способом и в установленных договором пределах только лицу, которому эти права передаются, и дает такому лицу право запрещать подобное использование произведения другим лицам. По лицензионному договору о передаче неисключительных прав приобретателю разрешается использование произведения наравне с самим автором и другими лицами, получившими от автора разрешение на использование произведения аналогичным способом.

В случае договора о публикации (издательский договор) обладатель исключительного права обычно не лишается этого права или права контролировать публикацию своего произведения. При заключении такого договора правообладатель только ограничивает свое право на публикуемую работу таким образом, чтобы дать возможность издателю осуществлять свои функции.

Договор о публикации или издании произведения — это лицензия, выдаваемая издателю владельцем авторского права. Для издателя такая лицензия будет представлять ценность только тогда, когда она даст ему возможность защищать свою издательскую деятельность от посягательств третьих лиц. Таким образом, издатель должен получить лицензию, содержащую все права для оптимального осуществления запланированной публикации произведения. Наиболее выгодной для издателя является исключительная лицензия на воспроизведение и публикацию произведения и его перевод в стандартном коммерческом издании тиражом, определяемым в разумных пределах33.

Лицензия может быть выдана как на одно издание, так и на переиздание произведения. Размер тиража единственного или первого издания обычно определяется в договоре фиксацией либо абсолютного числа экземпляров, либо указанием их максимального и минимального количества. При определении размера тиража издания обычно руководствуются предполагаемым покупательским спросом, а при определении стоимости за основу берется обычная цена за экземпляр, преобладающая на данном книжном рынке для подобных публикаций. Что касается распространения изданных экземпляров, то часто устанавливается, что издатель должен способствовать работе по их распространению за свой собственный счет. В тех случаях, когда предоставленная ему лицензия предусматривает не одно издание, часто добавляется, что издатель должен следить за тем, чтобы книга была постоянно доступна покупателю и чтобы новые издания печатались в должное время в соответствии с текущим спросом.

Для того чтобы способствовать распространению и дальнейшему использованию произведения, в отношении которого заключается издательский договор, лицензиату могут быть переданы дополнительно права на воспроизведение и распространение произведения в формах, отличных от обычного бумажного издания:

право на предшествующую изданию и/или последующую публикации в печати одного или более отрывков произведения;

право на публикацию всего произведения или его частей в продолжающихся выпусках газеты или журнала;

право на чтение отрывков произведения по радио или по телевидению и иные формы распространения.

Издатель может, например, испросить у лицензиара право на хранение произведения в памяти компьютера, доступной широкой публике. Кроме того, издательский договор может быть дополнен правами лицензиата на выдачу сублицензий, т.е. передачу третьему лицу части полученных им самим прав. Например, в соответствии с издательским договором лицензиат может выдать другому лицу лицензию на репродуцирование опубликованного им произведения в виде звукозаписи, а иногда и в виде фильма.

Помимо издательских договоров, которые являются самой распространенной формой передачи авторских прав, можно назвать несколько других выделяющихся типов авторских договоров. Постановочный договор заключается тогда, когда основным способом использования произведения является его публичное исполнение. Лицензиатами в таких договорах выступают театры, филармонии, цирки, концертные организации и фирмы, которые получают на основе договора права на публичное исполнение драматического произведения, музыки или песен, либретто оперы, балета, оперетты, музыкальной комедии и т.п. путем постановки на сцене. Постановочный договор должен заключаться в отношении любого использования произведения, начиная с его премьеры.

Сценарный договор по своему содержанию весьма близок к постановочному, из рамок которого он выделился в самостоятельный тип. По сценарному договору передается право на переработку текста произведения в сценарий, по которому будет сниматься фильм, делаться радио- или телепередача, проводиться зрелищно-массовое мероприятие.

Договором о депонировании рукописи, который заключается со специальным информационным органом, может быть передано право на последующую публикацию и использование произведения в соответствии с порядком, установленным этим информационным органом. Обычно путем депонирования публикуются научные произведения, представляющие интерес лишь для ограниченного круга специалистов.

Лицензионный, разрешительный порядок использования авторских прав накладывает на автора значительное бремя ответственности не только при заключении договора, но и при осуществлении контроля за законностью использования прав. Авторы и другие владельцы авторских прав в разных странах мира уже давно начали создавать свои организации, призванные решать эти задачи. Таким образом, на рынке авторских прав с одной стороны действуют большие и могущественные группы пользователей, а с другой — достаточно мощные объединения правообладателей, выступающие в качестве их представителей в вопросах выдачи лицензий и получения вознаграждений.

Если же лицензиаром является сам автор, то получающей стороне необходимо учитывать ряд существенных обстоятельств. Во-первых, что ограничение оборота авторских правомочий основано на закреплении в законе " срочности авторского договора. В договоре должен указываться конкретный срок передачи прав, иначе у автора появляется право расторгнуть его по истечении пяти лет. Таким образом, за автором сохраняется право на контроль за дальнейшим оборотом отчужденного права, и независимо от числа отчуждений по истечении установленного срока право вновь возвращается к нему.

Во-вторых, у автора есть возможность воспользоваться своим правом отзыва и прекратить дальнейшее использование произведения (возместив приобретателю убытки). В этом случае преждевременный возврат автору данного права потребует принудительного изменения основного договора. На этот случай можно посоветовать приобретателю авторских прав предусмотреть в договоре неустойку на случай отзыва произведения с тем, чтобы избежать необходимости доказывать причиненные убытки34.

Учитывая указанные обстоятельства, приобретателям сублицензии настоятельно рекомендуем запросить и изучить документы, на основании которых передающая сторона заявляет о своих авторских правах и намерена передать их, либо их часть. И только проверив правомочия лица, выдающего лицензию, можно заключать контракт.

Передача права на программы для ЭВМ и базы данных

В соответствии с главой 70 ГК РФ программы для ЭВМ и базы данных являются объектами авторского права, что предопределяет режим их использования. Права на указанные объекты не требуют обязательной регистрации, и, следовательно, распоряжение правами будет осуществляться аналогично с авторским правом.

Имущественные права на программу для ЭВМ и базу данных могут быть переданы полностью или частично другим физическим или юридическим лицам по договору отчуждения или лицензионному договору. По содержанию передаваемых прав выделяется три вида договоров:

договор о полном отчуждении всех имущественных прав;

договор о передаче исключительных прав (исключительная лицензия);

договор о передаче неисключительных прав (простая лицензия)35.

Так как закон допускает факультативную регистрацию самих программ для ЭВМ и баз данных, то регистрация договора в отношении незарегистрированных объектов также будет добровольной. Если же объект данной группы был зарегистрирован, то и договор о полном отчуждении всех имущественных прав на него должен быть зарегистрирован в Роспатенте. Поскольку это правило закреплено в законе, его несоблюдение может привести к признанию сделки ничтожной.

При приобретении прав на объект данной группы целесообразно проверить в Роспатенте, не была ли ранее осуществлена его регистрация, иначе возникнет опасность признания договора ничтожным. При возникновении трудностей можно предложить следующее практическое решение: закрепить в договоре обязанность продавца программы зарегистрировать договор, если выяснится, что его заявление об отсутствии регистрации было неверным. Можно также предусмотреть выплату неустойки. Так или иначе этот момент должен быть затронут в договоре.

В соответствии с законом при продаже и предоставлении массовым пользователям доступа к программам для ЭВМ и базам данных допускается применение особого порядка заключения договоров, например, путем изложения условий лицензионного договора на передаваемых экземплярах программ или баз данных. Такой вид договора называют оберточными лицензиями или лицензиями присоединения.

Зарубежная практика применения подобных лицензий предусматривает визуально воспринимаемое расположение такой лицензии на внешней стороне запечатанных прозрачной пленкой упаковок компьютерной программы, распространяемых массовым пользователям. Если текст лицензии невозможно разместить на упаковке, рекомендуется помещать его внутри упаковки с нанесением на упаковку соответствующей предупредительной надписи. Вскрытие упаковки покупателем является юридически значимым действием, осуществляя которое, покупатель выражает свое согласие с условиями оберточной лицензии.

Формирование рынка программ для ЭВМ и баз данных началось в России с 1993 г. За пять лет было официально зарегистрировано 408 договоров, одну треть из которых составляли договоры о полной уступке прав, а две трети — договоры о передаче имущественных прав.

В отличие от российского рынка программных продуктов, который весьма мал, зарубежный рынок не только велик, но и весьма разнообразен. При передаче программных продуктов за рубеж важно помнить, что в промышленно развитых и развивающихся странах существуют большие различия в подходах к проблемам охраны интеллектуальной собственности вообще и к программам и базам данных в частности.

При выходе на рынок США надо помнить, что программы для ЭВМ и базы данных для получения правовой охраны должны быть зарегистрированы в Бюро по авторскому праву при Библиотеке Конгресса США. Без выполнения этого условия ни один суд в США не примет иск о защите авторских прав.

“Трудным рынком” для программных продуктов являются страны Латинской Америки. Такое мнение базируется на данных о строгом контроле правительств ряда стран за заключением лицензионных соглашений. Лицензирование программных продуктов разрешено в эти страны при соблюдении определенных условий.

Передача прав на товарный знак и на доменное имя

В современных условиях одним из самых популярных объектов на рынке интеллектуальной собственности стал товарный знак. В мире на сегодняшний день действует около 5 млн. товарных знаков. Свыше 80 % всех изделий, выпускаемых и экспортируемых предприятиями развитых индустриальных стран, маркируются товарными знаками. Доля договоров на приобретение прав на использование товарного знака в общем объеме лицензионной торговли постоянно растет.

Исключительное право владельца товарного знака является объектом гражданских прав и может продаваться или переходить во временное пользование. Но так как этот вид объектов гражданских прав может принадлежать лишь определенным участникам оборота, и его введение в хозяйственный оборот возможно лишь после прохождения специальной процедуры регистрации, к правомочиям владельца по уступке товарного знака и его передаче во временное пользование российский законодатель предъявляет следующие требования: правоотношения, возникающие в связи с осуществлением этих правомочий должны быть зафиксированы в договоре, а договор полежит регистрации в Патентном ведомстве. Регистрация таких договоров осуществляется в порядке, предусмотренном нормативными актами Роспатента о регистрации договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака.

Сведения об изменении правообладателя товарного знака или выдачи лицензии на его использование публикуются патентными ведомствами большинства стран, в том числе и Патентным ведомством РФ. Анализ статистики российского рынка позволяет выявить устойчивую тенденцию роста общего объема регистрации как лицензионных договоров, так и договоров об уступке (продаже) товарных знаков.

Всего на 1 января 1999 г. в России было зарегистрировано 10039 договоров, из которых 6205 договоров об уступке товарного знака и 3834 лицензионных договора. Следует отметить, что доля договоров об уступке товарного знака в общем объеме регистраций сократилась с 85 % до 53 %. При этом заметно изменилось соотношение национальных и иностранных субъектов договора. К концу 1998 г. доля иностранных компаний снизилась до 20 %.

Несмотря на общий рост числа регистраций, доля лицензионных договоров с иностранным участием относительно стабильна и составляет примерно 25 % от числа зарегистрированных лицензий. Данная статистика свидетельствует о заинтересованности зарубежных фирм в продвижении своих товаров и услуг на российский рынок. Однако большая часть иностранных компаний заключает лицензионные соглашения со своими представителями в России.

75 % лицензионных сделок на российском рынке заключается между национальными участниками. Анализ отраслевой структуры лицензионных сделок показывает, что наибольшее количество договоров заключается в пищевой промышленности, в производстве напитков и табачных изделий —20 %, затем идет производство нефтепродуктов — 17 %, электротехническая промышленность и приборостроение —11 %, легкая промышленность — 8 %, услуги (в т.ч. финансовые) — 7 %, химия и фармацевтика — 5 %, издательская деятельность — 5 % и др.36

Предметом договора отчуждения является товарный знак или знак обслуживания, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ, в договоре должен быть указан номер свидетельства на товарный знак. Так как товарный знак можно уступать в отношении всех или части товаров и/или услуг, для которых он зарегистрирован, то в предмете договора должен быть либо указан перечень тех из них,. в отношении которых уступается товарный знак, либо должна быть сделана общая запись о том, что передача прав осуществляется для всех товаров/услуг.

Субъектами права на товарный знак могут являться не все участники гражданского оборота, поэтому статус лица, выступающего правопреемником по настоящему договору, должен соответствовать требованиям закона. Им может быть юридическое лицо или физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность и зарегистрированное в установленном законом порядке.

Существенными условиями договора отчуждения являются обязательство первоначального владельца знака уступить правопреемнику указанный в предмете договора товарный знак и направить заявление о регистрации договора в Патентное ведомство, с одной стороны, а с другой — обязательство правопреемника выплатить первоначальному владельцу знака вознаграждение в размере и порядке, установленных по соглашению сторон. Так как за регистрацию договора уступки взимается пошлина, то стороны должны прийти к соглашению о том, кто должен ее уплатить.

Договор об отчуждении товарного знака не регистрируется, если уступка может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. Такая ситуация возможна, например, в таких случаях, когда уступаемый товарный знак включает в себя элемент, воспроизводящий полностью или частично фирменное наименование владельца.

Право на использование товарного знака может быть предоставлено его владельцем (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) по лицензионному договору. Другим лицом в данном правоотношении также может являться юридическое лицо или физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность.

Предметом лицензионного договора является предоставление владельцем товарного знака этому лицу разрешения на его использование при условии соблюдения определенных требований, которые могут касаться срока, на который предоставляется лицензия, территории, где будет использоваться товарный знак, способов, которыми он будет использоваться, товаров и услуг, которые он будет индивидуализировать.

Различают два вида лицензий: исключительные и неисключительные. Исключительная лицензия предполагает предоставление лицензиату значительного объема прав на использование товарного знака, причем лицензиар берет на себя обязательства на срок действия исключительной лицензии не предоставлять лицензии третьим лицам. При предоставлении неисключительной лицензии лицензиар сохраняет за собой право использовать товарный знак и выдавать неисключительные лицензии иным лицам. При заключении лицензионного договора объем передаваемых лицензиату прав и прав, остающихся за лицензиаром, должен быть определен сторонами. Также самостоятельно стороны устанавливают размер, порядок выплаты вознаграждения, срок действия договора и т.д.

Обязательным условием лицензионного договора является требование о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия. Для того, чтобы эта норма не носила декларативного характера, рекомендуется прикладывать к договору документ, содержащий требования к качеству продукции, а в самом договоре прописать механизм реализации права лицензиара на осуществление контроля за качеством продукции с точным указанием образцов продукции, документации, подлежащей проверке, указанием периодов времени, когда такая проверка осуществляется37.

В связи с передачей права на товарный знак может возникнуть и проблема передачи права на имя, идентифицирующее лицо, распространяющее информацию в сети (доменное имя). Пользователь Интернета может зарегистрировать определенное имя, которое будет заменять комбинацию цифр, означающую его адрес в сети. Доменное имя может быть схожим с товарным знаком, и даже функции этих обозначений совпадают. Доменное имя призвано, как и товарный знак, привлекать внимание потребителей к обозначенной им информации, в том числе о товарах или услугах. Но одинаковые доменные имена не могут быть зарегистрированы в отношении товаров и услуг разных классов, кроме того, использование доменного имени в сети не ограничено государственными границами. Так как правовой статус доменных имен окончательно не определен, то правовая охрана обозначения, используемого как доменное имя, может быть более эффективной, если она предоставлена на основании его регистрации в качестве товарного знака.

Действительно, хотя NSI (Network Solution, Inc.) — организация в США, занимающаяся регистрацией так называемых доменов первого уровня, регистрирует доменные имена на пользователей Интернета и без наличия прав на аналогичные товарные знаки, судебная практика в США признает право любого обладателя товарного знака, совпадающего с таким доменным именем, запретить первоначальному обладателю прав на доменное имя его использование и зарегистрировать его на себя. При этом в дальнейшем все другие обладатели аналогичных или сходных товарных знаков уже не смогут ничего сделать. Здесь будет действовать правило "права приобретает первый заявитель". Получается, что передача прав на доменное имя будет малоэффективной: необходимо обеспечить его регистрацией или приобретением соответствующего товарного знака. При этом необходимо помнить, что именно доменные имена воспринимаются во всем мире как имена лиц, действующих вне пределов национальных границ (в отличие от доменных имен второго уровня, включающих указание на определенное государство).

С другой стороны, к договорам о передаче доменных имен часто относятся настороженно, поскольку каждый такой договор может быть расценен как свидетельство того, что продавец действует как "cybersquatter" (под этим термином подразумевается лицо, регистрирующее на себя доменные имена, схожие с названиями крупных корпораций или именами известных лиц, с целью последующей перепродажи им этих имен).

В России регистрацией доменных имен занимается Российский НИИ развития общественных сетей (РосНИИРОС). Практически при регистрации заявителя просят как-либо обосновать предоставление определенного доменного имени (например, наличием соответствующего товарного знака или совпадением с фирменным наименованием). Еще более важно, что в документе под названием "Регламент и тарифы на услуги по регистрации доменов второго уровня в зоне RU.", утвержденным решением координационной группы зоны RU. от 20 мая 1999 г., указывается, что домен не является объектом купли-продажи (п. 1.8). Допускается только переделегирование домена на другое юридическое или физическое лицо. Фактически это оставляет возможным только административный порядок передачи права на домен.

Все это говорит о том, что реальное распоряжение доменными именами сейчас весьма ограничено и, как правило, дополняется приобретением необходимых прав на соответствующие товарные знаки38.

Передача патентных прав

К объектам патентного права, рассмотренным нами в главе 2, относятся изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

В отношении перечисленных объектов законодательство предусматривает возможность реализации всех форм распоряжения правом. Однако необходимость государственной регистрации самих объектов означает, что распоряжение правами возможно только после их регистрации. Так, договор в отношении существующего где-то в мире изобретения, но не получившего охрану на территории Российской Федерации, не будет порождать прав на использование на ее территории.

По договору отчуждения прав происходит продажа всех исключительных прав на запатентованный объект промышленной собственности и приобретение этих прав другим лицом, которое становится новым патентообладателем по договору.

Цель договора, являющегося патентной лицензией, состоит в предоставлении права на использование объекта промышленной собственности, охраняемого патентом. Патент предоставляет комплекс исключительных прав: на использование, например изобретения или полезной модели, изготовление на его основе продукта, продажу такого продукта или выпуск его на рынок. Лицензия дает право лицензиату на осуществление всех этих действий.

Лицензии бывают исключительные или неисключительные (простые). Исключительная лицензия гарантирует, что лицензиар не будет иметь конкурентов даже в лице лицензиара или принадлежащих ему филиалов. Такой договор должен содержать условие, что лицензиар не предоставит лицензию другим изготовителям в пределах территории, оговоренной в данном контракте. Простая лицензия не обеспечивает гарантий в этом отношении, а просто дает право на использование объекта промышленной собственности.

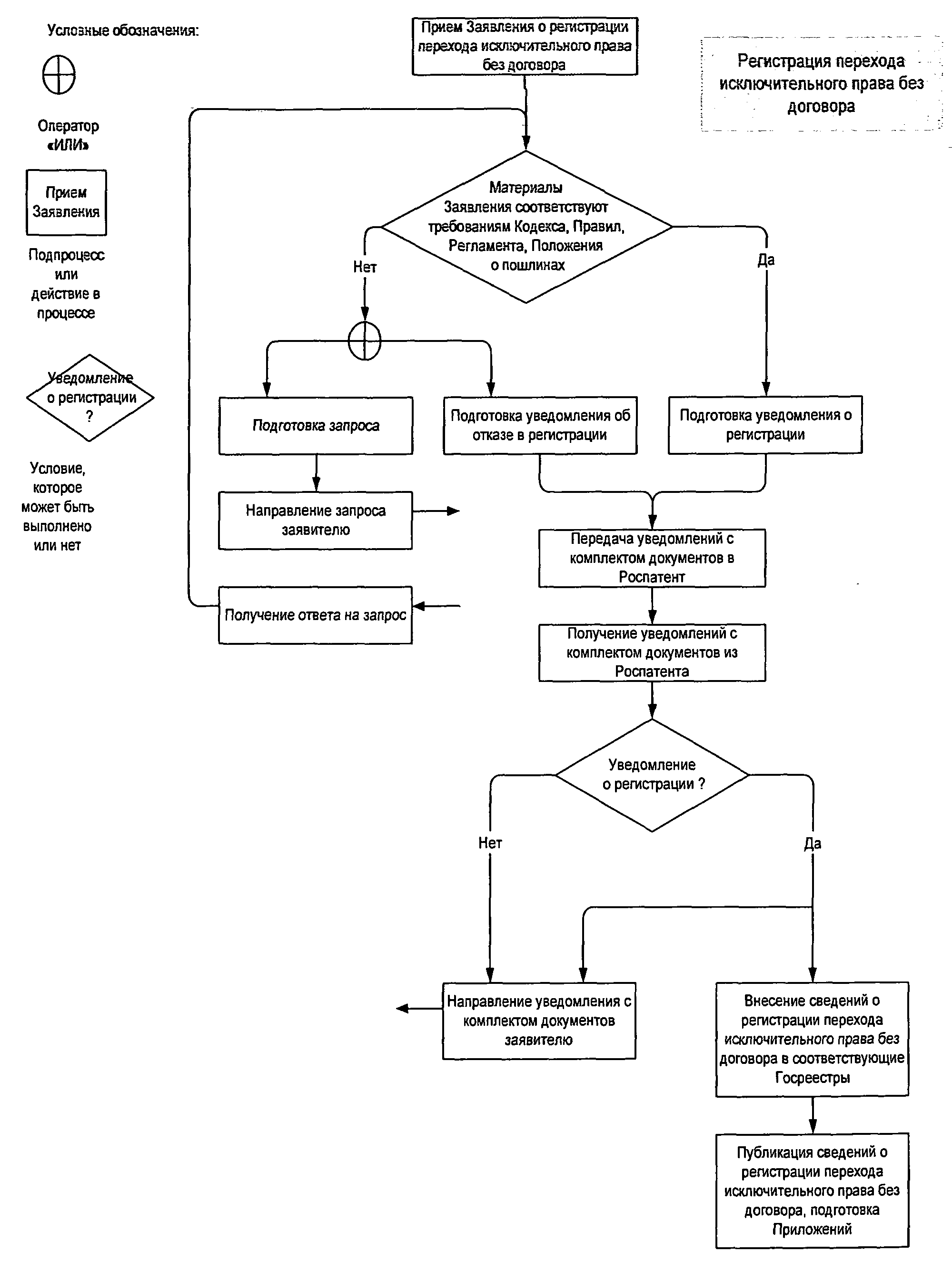

Рисунок 20. Схема регистрации перехода исключительного права без договора

Может возникнуть ситуация пересечения законных прав владельцев разных патентов. Тогда фирмы договариваются о лицензировании — перекрестном предоставлении пользования правами. Это очень непростые процессы, как и всякая борьба за перераспределение прибылей.

В любой стране процедуру регистрации лицензионных договоров и договоров отчуждения прав на объекты промышленной собственности осуществляет Патентное ведомство, фиксируя данные о зарегистрированных договорах в государственных реестрах.

Информация о зарегистрированных в Российской Федерации договорах на объекты промышленной собственности подлежит публикации в официальных изданиях Роспатента в следующем объеме:

предмет договора;

определение сторон;

объем передаваемых прав;

срок действия договора;

территория действия договора.

Порядок регистрации договоров определен Правилами рассмотрения и регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца39.

Статистика свидетельствует, что по объему передаваемых прав основную часть регистрируемых соглашений составляют неисключительные лицензии и договоры об отчуждении патента. Доля исключительных лицензий по сравнению с ними незначительна, что резко отличает российский рынок патентных прав от мировой практики. В условиях сильной конкуренции лицензиат всегда стремится приобрести исключительную лицензию, стремясь максимально ограничить свой рынок от конкурентов. В России же преобладание неисключительных лицензий объясняется неравномерностью распределения емкости рынка и отсутствием его четкой сегментации, к тому же неисключительная лицензия намного дешевле. Возрастание же числа договоров об отчуждении патента объясняется в том числе и сложностью коммерциализации идей. Патентообладателю в России выгоднее продать свое изобретение, чем самому его осваивать в производстве. Зарубежные фирмы наоборот активно продают так называемые “побочные патенты”, а основные патенты используют в собственном производстве и реализуют на основе лицензионных соглашений40.

По объектам промышленной собственности в России наблюдается устойчива тенденция роста числа договоров на использование изобретений при их абсолютном количественном лидерстве. С 1996 г. начало расти количество регистрируемых договоров на использование промышленных образцов и полезных моделей.

Важная тенденция на российском рынке лицензий – увеличение числа договоров с участием иностранных фирм. Так, если в 1996 г., в которых в качестве передающей или принимающей стороны выступали иностранные фирмы, была ниже 4 %, то в 1998 г. она составила 12 %.

Передача ноу-хау

Торговля лицензиями включает в себя также передачу ноу-хау, результатов НИОКР, услуги типа инжиниринга и др. В международной практике объемы этих операций значительно превышают торговлю регистрируемыми объектами промышленной собственности. Если статистический анализ рынка интеллектуальной собственности вполне доступен в отношении регистрируемых объектов, то договоры о передаче ноу-хау не подлежат государственной регистрации. В связи с данным обстоятельством отсутствует информация о сделках такого вида на российском рынке. За рубежом сведения о лицензионной торговле ноу-хау можно найти в изданиях, публикующих информацию по различным отраслям промышленности.

Передача ноу-хау осуществляется по лицензионному договору. В случае если ноу-хау относится к запатентованному изобретению или промышленному образцу, зарегистрированному товарному знаку, то передача ноу-хау возможна как путем включения соответствующего раздела в лицензионный договор на объект промышленной собственности, так и путем составления отдельного от лицензионного договора — документа, который обычно называют соглашением о ноу-хау.

Согласно такому договору, одна сторона (предоставляющая ноу-хау) передает ноу-хау другой стороне (реципиенту ноу-хау) для использования его этой другой стороной. Ноу-хау, принадлежащее передающему лицу, обычно приобретается им или создается в процессе научно-исследовательской или опытно-конструкторской деятельности, а также в результате применения промышленной или коммерческой технологии на его предприятии. С одной стороны владелец ноу-хау заинтересован в его сохранении только у себя, но с другой — он готов отказаться от этого положения в обмен на определенную плату со стороны реципиента. Реципиент не только должен выплачивать денежное вознаграждение, определяемое договором, но также должен принять обязательство не раскрывать ноу-хау третьим лицам, за исключением тех случаев, когда на это имеется согласие передающего лица41.

Согласно условиям договора, ноу-хау может быть передано в вещной (материальной) форме: в виде документов, фотографий, компьютерных программ и баз данных. В такой форме могут передаваться архитектурные планы зданий заводов, схемы расположения оборудования в цехах, конструкторская документация, спецификации запчастей, инструкции по сборке и эксплуатации оборудования, перечни и характеристики новых материалов, расчеты рабочего и машинного времени, схемы процессов, инструкции по упаковке и хранению, а также инструкции для технического персонала. Ноу-хау в материальной форме в некоторых случаях называются технической информацией или техническими данными.

Ноу-хау может передаваться и в нематериальной форме. Примерами такой передачи является объяснение технологического процесса инженером передающей стороны сотруднику рецепиента или осуществление контроля за ходом производственного процесса на предприятии реципиента представителем передающей стороны.

Ноу-хау в нематериальной форме, относящиеся к консультированию по технологии производства, называют также техническими услугами, а относящиеся к обучению — технической помощью.

Если ноу-хау в нематериальной форме состоит в практическом руководстве отдельными стадиями в организации производственного процесса: планированием или финансовым управлением, подбором кадров или маркетингом, его иногда именуют управленческими услугами.

Положения, касающиеся передачи ноу-хау в материальной и нематериальной формах, могут содержаться в отдельных договорах. По законам некоторых стран, условия таких сделок должны регулироваться разными соглашениями или контрактами: соглашениями о технической информации; контрактами о технических услугах; контрактами о технической помощи и соглашениями об управленческих услугах42.

Договоры о передаче ноу-хау имеют очень широкое распространение наряду с договорами патентных лицензий. Очень часто на практике оба вида договоров дополняют друг друга. Во многих случаях лицензия на передачу патентных прав содержит элементы договора о передаче ноу-хау. Возможны также случаи, когда договор одного вида является продолжением договора другого вида. Если лицензионный договор заключен в отношении изобретения, на которое была подана патентная заявка, но патент не выдан, то такой договор может продолжать свое существование в виде договора о передаче ноу-хау. Аналогичное положение может иметь место, если патент объявляется недействительным или если истекает срок его действия. Во всех этих случаях реципиенту по договору о ноу-хау передаются и дополнительные знания, которые еще не стали всеобщим достоянием.

Элементы договора о передаче ноу-хау можно встретить и в договорах другого типа. Это, в частности, договоры на инжиниринг, на усовершенствования или договоры на совместное выполнение работ43.

Передача технологий

Передача и приобретение технологий на коммерческой основе может осуществляться на основе соглашений по патентам и ноу-хау, рассмотренным в предыдущих разделах. Передача технологий нередко сопровождается продажей основных фондов (оборудование, сырье), необходимых для реализации технологии. Договор о продаже основных фондов может быть самостоятельным, но тесно связанным с лицензионным договором, либо условия продажи основных фондов непосредственно включаются в лицензионные соглашения по патентам и ноу-хау. Это давно известные и широко используемые виды договоров. Однако лицензионная практика постоянно совершенствуется, и сегодня в международной торговле используются новые виды соглашений по передаче технологий.

Комплексным договором по передаче прав, опыта и технологий являются договоры "фрэнчайзинга" (или "франчайзинга") и "франшизы", что в переводе с французского означает "свободный от сервитута". В российском законодательстве этим терминам соответствует понятие коммерческой концессии. В данном случае речь идет о деловых соглашениях, по которым одна сторона предоставляет свою репутацию, обеспечивает всей технической информацией и проводит экспертизу возможностей и условий реализации технологии, а другая сторона вкладывает средства и/или иные ресурсы в целях продажи товаров или оказания услуг.

Договор коммерческой концессии предусматривает использование приобретателем комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном в договоре объеме, на определенной территории, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности. В главе 54 Гражданского кодекса РФ установлены существенные условия данного договора: обязанности сторон, ограничения их прав, ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым к приобретателю, и прочие, причем правоотношения в области передачи комплекса исключительных прав регулируются значительным количеством обязательных к исполнению норм.

Право на использование товарного знака также может быть передано пользователю на основании договора коммерческой концессии, в том случае, если вместе с правом на товарный знак передаются другие исключительные права (на фирменное наименование, ноу-хау). Такой договор должен быть зарегистрирован в органе, осуществившем регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, выступающего по договору в качестве правообладателя, а также в Патентном ведомстве РФ.

Одним из стратегических путей продвижения и обмена технологиями частными компаниями являются создание совместных предприятий и альянсов других форм. Основой создания совместного предприятия является соглашение между двумя и более сторонами об объединении некоторого количества их ресурсов для изготовления и (или) продажи продукта или для оказания услуг. При этом стороны договариваются как о распределении получаемой прибыли, так и возможных рисков.

При организации совместного предприятия возможны различные способы передачи технологий. Передача исключительных прав на запатентованное изобретение, промышленный образец или товарный знак одним из участников может представлять собой его долю вклада в капитал совместного предприятия. Возможно также, что вкладом одного из участников будет лицензия на запатентованный объект промышленной собственности или ноу-хау. Однако такая лицензия должна быть оформлена самостоятельным договором, который заключается после учреждения с вновь созданным предприятием. Посредством таких договоров технологии передаются совместному предприятию, которое таким образом приобретает средства, позволяющие ему выполнять свои функции44.

В последние годы очень популярны соглашения о сотрудничестве (кооперации), которые заключаются между венчурными компаниями и университетами, научно-исследовательскими организациями, занимающимися фундаментальными исследованиями. Соглашения о кооперации имеют место, когда партнеры намерены в результате научных разработок получить новую технологию, процесс или способ. Этот результат затем используется либо обеими сторонами, либо одной из них, или партнеры заинтересованы в продаже лицензии третьей стороне.

Очень трудно на начальной стадии определить ценность будущих результатов, стоимость лицензии, которую должен заплатить в будущем лицензиат при получении этих разработок для эксплуатации результатов кооперации. Практика показывает, что стороны должны вводить в соглашение разумные условия, существующие на этом рынке и учитывающие особенности конкретной технологии. В результате договора о кооперации могут появиться новое вещество, устройство, технология. Очень важно обозначить формат условий дальнейшей жизни объектов и позиции сторон по договору: может ли объект использоваться обеими сторонами, планируется ли продажа лицензий. Не всегда можно все спрогнозировать, поэтому важно, чтобы соглашение позволяло вносить корректировки, например, каждый год или по мере необходимости в зависимости от достигнутого результата. В процессе кооперационной деятельности накапливаются новые результаты и даже возникают новые задачи. Важно определить отношения сторон к праву собственности на результаты: совместная ли это собственность, или же один — собственник, а другой получает бесплатную лицензию.

В соглашениях о сотрудничестве, кооперации необходимо различать результаты, накопленные сторонами, и результаты, полученные в процессе сотрудничества. Ведь обе стороны имеют некоторые наработки еще до начала сотрудничества, и необходимо разграничить права на эти наработки и на те результаты, которые будут получены в дальнейшем.

Очень важно понимать, что нельзя начинать сотрудничество без предоставления разрешения партнеру использовать имеющийся у вас опыт. Это необходимо, чтобы получить новый результат. Поэтому, как только начинается сотрудничество, вы обязаны предоставить вашему партнеру право по мере необходимости использовать имеющиеся у вас разработки и опыт в целях получения новых результатов. Если вам не нравится такая ситуация, то это первый признак того, что сотрудничество будет неэффективным, и его не стоит даже начинать. Ведь партнер мог бы получить права на ваши результаты, купив лицензию. Однако случается, что договор о сотрудничестве заключают специально для того, чтобы получить доступ к имеющимся у партнера результатам.

В ходе сотрудничества могут заключаться дополнительные соглашения, позволяющие уточнять детали, результаты, получаемые в процессе сотрудничества, поскольку в самом начале они еще не ясны. Эти соглашения могут иметь различные сроки действия, причем весьма значительные, так как на разработку новых процессов, технологий необходимо время.

Соглашение о сотрудничестве — это путь получения доступа к результатам, имеющимся уже у партнера. Поэтому лучше всего в рамках этого соглашения предусматривать заключение предварительного опционного договора.