- •Начало формы

- •Текст лекции

- •Организационная структура науки в Советском Союзе, 1990 г.

- •Какие задачи решало государство

- •Изменение системы финансирования науки

- •Изменение перечней приоритетных направлений развития науки, технологий и техники

- •Изменение среднего возраста российских ученых

- •Основные подходы к привлечению ученых из-за рубежа

- •Мегагранты для создания в вузах лабораторий, возглавляемых ведущими учеными

- •Организационное реформирование науки

- •Изменения по секторам науки, 2008 / 2000

- •Наука в России: основные структурные характеристики (2009)

- •Место России с международных рейтингах инновационной активности

- •Имеющиеся характеристики технико-внедренческих зон (данные на декабрь 2010 г.)

- •Сколково: основные параметры проекта

- •Сколково: сомнения и надежды

- •Что ожидать? Инновационная Россия–2020: «Эффективная наука»

- •Обсуждение лекции

Какие задачи решало государство

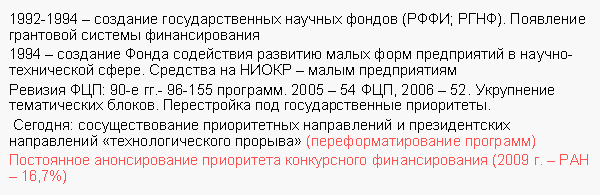

Государство пыталось в первую очередь сохранить кадры, оно пыталось проводить реструктуризацию и создавать новые институты (новая законодательная база и фонды, как пример новых институтов, позднее — появились институты развития). Ну и, конечно, при малых средствах надо было обязательно как-то менять собственно систему финансирования. Тотальное базовое бюджетное финансирование при резко сократившихся средствах невозможно было сохранять. Соответственно именно в начале 90-х были созданы научные фонды, в 94-м был образован первый фонд для поддержки малых инновационных предприятий. И вообще это было время, когда появились основополагающие финансовые механизмы, и они подверглись модификации несильно. И сейчас это постепенно превращается в проблему. В советское время была система целевых программ, их были сотни. Это очевидно — раз экстенсивный путь развития, значит под новую идею — нового человека создавалась новая программа. В начальное постсоветское время программы более или менее механически сливали, потом их стали пересматривать, меняли тематические блоки. И тогда же, в середине 90-х, начали выбирать приоритетное направление развития. Сейчас, правда, у нас необычная ситуация, когда сосуществует несколько списков приоритетов. Наконец, постоянно анонсировалось, что нужно переходить к конкурсному финансированию, что это эффективный путь. Но вот на сегодняшний день на примере РАН можно увидеть, что по данным за 2009-й год, конкурсное финансирование — это менее 17%.

Изменение системы финансирования науки

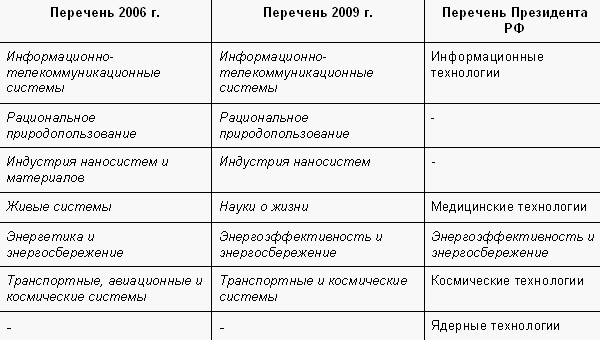

То есть был дан быстрый старт, а продвижение оказалось медленным. Вернемся к вопросу о приоритетах. Приоритеты выбираются для того, чтобы более эффективно расходовать бюджетные средства — на что-то самое важное. Поскольку сплошным фронтом поддерживать все исследования уже было невозможно, то надо было выбирать. Процедура выбора была такой — шел интерактивный процесс выбора направлений в широких терминах, под них определялся состав критических технологий, далее список утверждался президентом страны. Этот перечень периодически обновлялся. И в соответствии с этим перечнем и строились программы. И вот в 2009 году был сформирован в обычных традициях очередной перечень. Я тут на слайде специально сравниваю 2006-2009 годы, чтобы было видно, что в принципе между списками приоритетов была высокая степень преемственности.

Изменение перечней приоритетных направлений развития науки, технологий и техники

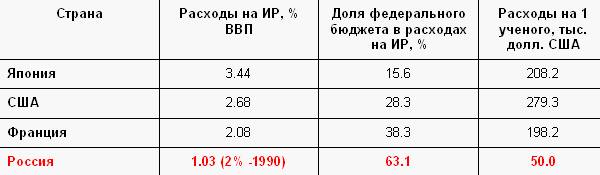

Но президент неожиданно объявил, что у нас будет пять новых приоритетов, которые назвали, чтобы, наверное, как-то отличать, «направлениями технологического прорыва». Их пять, они тут все перечислены. И видно, что с существующим перечнем он пересекается только по одному пункту — энергоэффективности и энергосбережения, а остальное все другое. И получается, что программы зажили отдельной жизнью в рамках старых приоритетов, а тем временем ведомства, фонды, институты развития были сориентированы на президентские приоритеты, и им было рекомендовано распределять свои средства уже в соответствии с ними. Поэтому сейчас будет происходить переформатирование программ. В общем и целом картина сейчас такая: грантовое финансирование сокращается, конкурсное составляет около трети, а остальное — это базовое бюджетное. А если посмотреть на абсолютные масштабы финансирования науки, то получается плохо, потому что расходы России на науку в ВВП составляют около 1%. В 90-м было 2%.

Расходы на исследования и разработки (данные за 2008 г.)

Доля бюджета в расходах высокая даже по сравнению с Францией, которая известна тем, что там государство очень активно поддерживает науку. Ну и самый грустный последний столбик, показывающий какие расходы на науку у нас в расчете на одного ученого. Тут, конечно, сравнивать себя с другими странами невозможно. Вот, собственно, такая была и есть финансовая ситуация.

Кадровая проблема всегда считалась острой, и, к сожалению, она усугубляется. Я суммировала на слайде те проблемы, которые постепенно накапливались и нарастали.

Кадровые проблемы — это:

Это не единовременный срез, потому что симптомы кадрового неблагополучия проявлялись постепенно. В какие-то годы кадровая тема была забыта, не была в центре внимания правительства. Но кадровая тема характерна тем, что вокруг нее всегда очень много разговоров, но, к сожалению, гораздо меньше действий. А положение на самом деле тяжелое и серьезное. Потому что идет постоянное старение кадров, увеличение среднего возраста ученых, постоянно сокращается среднее поколение. Хотя сейчас все больше молодежи приходит в науку, но поскольку не увеличивается среднее поколение, то это значит, что молодые уходят. Происходит протекание молодежи через науку — они там находятся в лучшем случае до защиты диссертации. Это не абсолют, конечно, люди остаются, но — статистически незначимо для того, чтобы изменить ситуацию. Плохо то, что еще выбывают люди, которые обслуживают собственно проведение научных исследований: лаборанты, инженеры — они уходят с еще большей интенсивностью, чем ученые. По-прежнему остается низкой мобильность кадров. Нет циркуляции кадров, о которой говорят, и термин этот сейчас популярен на Западе. Идет дискуссия о том, что кадры должны циркулировать, это очень хорошо, полезно для науки. У нас крайне небольшое число ученых возвращается в Россию. Если посмотреть на общую кадровую ситуацию — как изменилась численность кадров к 90-му году — то можно увидеть, что сейчас у нас 38% научных работников от их численности в 90-м году. Если смотреть на изменение численности в процентах к предыдущему году, то было два всплеска за всю постсоветскую историю, совпавшие с временами кризиса или перед кризисом. Это дефолт 98-го года, после которого на два года чуть-чуть возросла численность ученых, а потом люди опять ушли. И в 2007 вдруг впервые возросла численность кадров на один процент, и, может быть, нас и ожидало что-то хорошее, но случился кризис — и сейчас отток усилился. И он продолжает усиливаться. Теперь посмотрим, какой у нас средний возраст ученых, в том числе кандидатов и докторов.