- •Часть 1

- •Предисловие

- •1 Развитие полупроводникового электроаппаратостроения

- •1.1 Общая характеристика функциональных свойств полупроводниковых аппаратов

- •1.2 Классификация полупроводниковых аппаратов и предъявляемые к ним требования

- •1.3 Область применения полупроводниковых аппаратов и перспективы их развития

- •2 Характеристики и параметры силовых полупроводниковых приборов

- •2.1 Принцип действия тиристора

- •2.2 Технология и конструкции диодов и тиристоров

- •2.3 Тепловые параметры силовых полупроводниковых приборов

- •2.4 Параметры силовых полупроводниковых приборов по току и напряжению

- •2.5 Характеристики управления

- •2.6 Динамические параметры и характеристики

- •3 Полупроводниковые аппараты низкого напряжения

- •3.1 Общие принципы создания полупроводниковых аппаратов постоянного тока

- •3.2 Быстродействующий тиристорный выключатель постоянного тока

- •3.3 Способы снижения коммутационных перенапряжений в аппаратах

- •3.4 Основные варианты испольнения полупроводниковых аппаратов переменного тока

- •3.5 Тиристорный контактор переменного тока с управлением от анодного напряжения

- •3.6 Комбинированные контактно - полупроводниковые аппараты

- •3.7 Параллельное соединение полупроводниковых приборов в силовых блоках аппаратов

- •4 Полупроводниковые аппараты высокого напряжения

- •4.1 Общая характеристика полупроводниковых аппаратов высокого напряжения

- •4.2 Последовательное соединение полупроводниковых приборов в высоковольтных блоках

- •1, 2, 3 ─ Номера тиристоров; (а) − обратного тока; (б) − от напряжения для тиристоров тд-320

- •1,2,3 ─ Номера тиристоров; (а) − обратного тока;

- •4.3 Комбинированные аппараты на основе воздушных выключателей

- •5 Режимы работы спп в схемах коммутационных и защитных аппаратов

- •5.1 Общая характеристика режимов работы и механизмов отказов спп в схемах полупроводниковых аппаратов

- •6 Системы управления полупроводниковыми аппаратами

- •6.1 Основные требования к системам управления

- •6.2 Принципы импульсного управления

- •6.3 Транзисторные и трансформаторные схемы управления в аппаратах низкого напряжения

- •6.4 Формирователи управляющих импульсов на основе тиристоров

- •6.5 Системы управления тиристорных аппаратов высокого напряжения

- •1− Информационно-логическая часть и выходной каскад формирователя; 2 − световой канал; 3 − преобразователь световых сигналов в электрические

- •Заключение

- •Список литературы

- •Часть 1

- •654007, Г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42.

4 Полупроводниковые аппараты высокого напряжения

4.1 Общая характеристика полупроводниковых аппаратов высокого напряжения

Полупроводниковые аппараты высокого напряжения по принципу действия и основным характеристикам не отличаются от рассмотренных в гл. 3 аппаратов низкого напряжения. Это вытекает из того, что и в тех и в других аппаратах основными элементами, определяющими свойства аппарата, являются СПП. Однако практическая реализация аппаратов высокого напряжения связана с решением комплекса сложных задач, обусловленных прежде всего групповым (последовательным и параллельным) соединением большого числа полупроводниковых приборов.

Главные из этих задач можно сформулировать на основе анализа режимов работы силового блока аппарата.

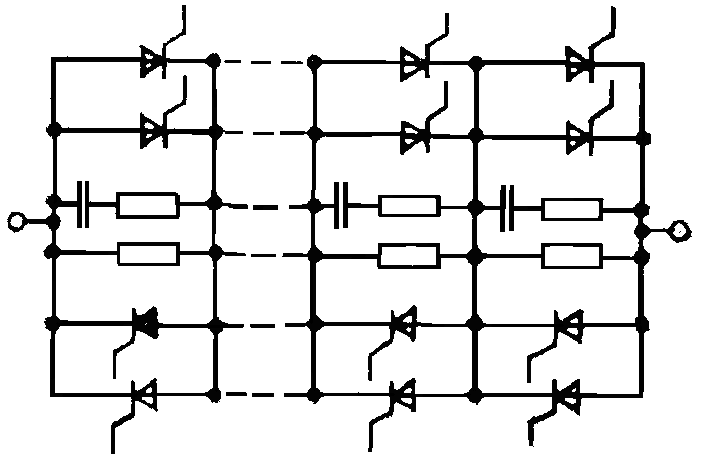

На рисунке 4.1 показан силовой блок аппарата переменного тока в однополюсном исполнении. В каждом направлении тока тиристоры соединены последовательно и параллельно в количестве, обеспечивающем расчетные параметры соответственно по напряжению и току проектируемого аппарата. С учетом ограниченной мощности единичных приборов общее их число в блоке может достигать нескольких десятков.

Очевидно, что главная цепь аппарата в этом случае будет содержать множество жестких контактных соединений. Необходимо, следовательно, принимать специальные меры, позволяющие обеспечить низкие переходные сопротивления контактов и высокий уровень их надежности.

Рисунок 4.1 ─ Электрическая схема высоковольтного

тиристорного блока с элементами защиты от перенапряжений

Другие

задачи связаны непосредственно с

характеристиками СПП, и в частности, с

характеристиками тиристоров. Являясь

быстродействующими ключевыми элементами,

тиристоры не обладают идеальными для

применения в аппаратах свойствами: и в

состоянии высокой проводимости, и в

закрытом состоянии в них происходит

выделение относительно большого

количества теплоты. В среднем на каждые

100 А тока в прямом направлении потери

мощности в тиристорах при полном угле

проводимости (![]() =180°)

составляют около 200 Вт. Следовательно,

в тиристоре при среднем токе 1000 А мощность

потерь только в открытом состоянии

равна 2 кВт. Существенными являются

также потери, обусловленные протеканием

токов утечки, если приборы работают при

напряжениях, близких к предельно

допустимым.

=180°)

составляют около 200 Вт. Следовательно,

в тиристоре при среднем токе 1000 А мощность

потерь только в открытом состоянии

равна 2 кВт. Существенными являются

также потери, обусловленные протеканием

токов утечки, если приборы работают при

напряжениях, близких к предельно

допустимым.

При большом числе тиристоров в силовом блоке рассеивание выделяемой мощности потерь может быть осуществлено только при использовании специальной системы охлаждения. Как правило, каждый тиристор снабжается индивидуальным типовым охладителем с развитой поверхностью для систем принудительного воздушного охлаждения или с полой внутренностью для систем водяного охлаждения. В любом случае создание системы охлаждения требует сложных технических решений, увеличивает массу и габариты силового блока.

По сравнению с аппаратами низкого напряжения тиристорные аппараты высокого напряжения имеют более сложную систему управления. Это объясняется не только увеличением числа СПП в силовых блоках. Более жесткими являются требования к параметрам формируемых системой управления управляющих импульсов. Здесь отметим, что при создании системы управления должны быть решены вопросы, связанные с распределением управляющих импульсов по тиристорам, синхронизацией их с кривой тока или напряжения, обеспечением надежной электрической изоляции между силовой цепью, находящейся под высоким напряжением, и управляющими цепями.

Сложные проблемы возникают также из-за неидентичности характеристик, соединяемых в группы диодов или тиристоров. Часть из них, относящаяся к параллельной работе СПП, рассмотрена в предыдущей главе. При последовательном соединении разброс характеристик СПП по быстродействию при включении и выключении, а также различия по токам утечек в непроводящем состоянии могут вызвать неравномерное распределение напряжения по приборам. Чтобы при таких условиях аппарат был способен выполнять надежно свои функции, необходимо либо увеличивать число последовательно соединенных приборов, либо какими-то средствами устранить неравномерность распределения по ним напряжения.

Первый вариант, как правило, не практикуется из-за существенного увеличения затрат и затруднений технического характера. Каждый дополнительный прибор в силовом блоке ─ это конструктивные изменения в самом блоке, в системах охлаждения и управления, дополнительные потери электрической энергии.

Поэтому более целесообразным является второй вариант, хотя он требует и усложнения конструкции блока, и определенных дополнительных затрат. В частности, широкое применение для уменьшения разброса напряжений по приборам находят RС-цепи, подсоединяемые параллельно к каждому тиристору (рисунок 4.1). В статических режимах работы аппарата (f = 50 Гц) напряжение достаточно равномерно распределяется при шунтировании приборов высокоомными резисторами.

Параметры элементов RС-цепей и шунтирующих резисторов зависят от многих факторов и в каждом конкретном случае находятся на основе оптимизации, учитывающей свойства используемых СПП, характер коммутируемой цепи, допустимый уровень перенапряжений, скорость нарастания восстанавливающегося напряжения и др.

Рассмотренные технические сложности не являются сдерживающим фактором для создания полупроводниковых аппаратов на напряжение вплоть до 110 кВ. Но уже при напряжении 10 кВ и номинальном токе, при котором необходимо соединять параллельно более двух приборов, выполнение таких аппаратов требует больших затрат. Поэтому в настоящее время экономически оправданным является создание полупроводниковых аппаратов на напряжение 6 и 10 кВ и комбинированных контактно-полупроводниковых аппаратов на напряжение до 35 кВ. Так как и при таких напряжениях стоимость и массогабаритные показатели остаются высокими, полупроводниковые аппараты следует рассматривать как аппараты специального назначения. Они должны использоваться в тех случаях, когда другие аппараты оказываются неспособными удовлетворить требованиям по быстродействию, коммутационному ресурсу, надежности работы при большой частоте повторения операций. Эффективным является также их использование в различного рода исследовательских и испытательных стендах для высоковольтного оборудования, в том числе и в стендах для испытаний коммутационных аппаратов. Здесь высокое быстродействие и частота повторения операций полупроводниковых аппаратов обеспечивают возможность кратковременного подключения испытуемых образцов к источнику питания, точное синхронное включение в заданную фазу напряжения или тока, регулирование средних значений тока и напряжения. В результате могут быть уменьшены в несколько раз затраты времени и энергии на испытания и, следовательно, стоимость самих испытаний.

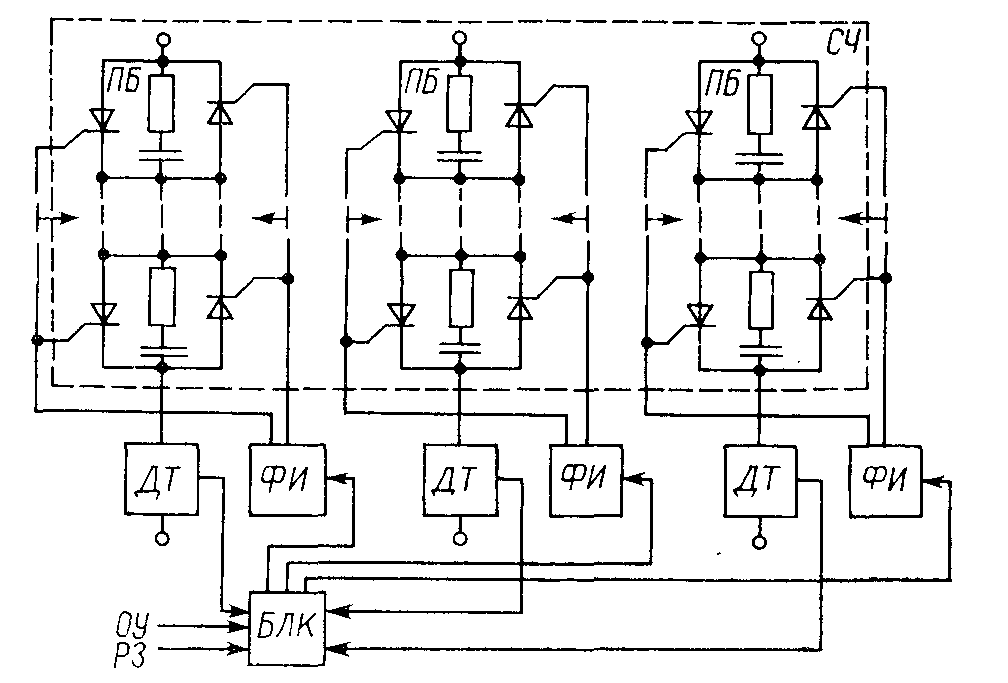

Упрощенная структурная схема полупроводникового аппарата высокого напряжения в трехполюсном исполнении показана на рисунке 4.2. По аналогии с аппаратами низкого напряжения на нем можно выделить главную (силовую) и вспомогательную цепи.

Силовая часть (СЧ) содержит три идентичных полупроводниковых блока (ПБ), выполненных в общем случае по схеме на рисунке 4.1 с использованием только тиристоров или тиристоров и диодов.

Рисунок 4.2 − Схема полупроводникового аппарата

переменного тока

В каждый полюс аппарата последовательно с ПБ включены датчики тока (ДТ) измерительные трансформаторы тока или специальные пик-трансформаторы, фиксирующие момент перехода тока через нуль и его полярность. Для обеспечения защиты ПБ от токов короткого замыкания в состав силовой части аппарата может входить узел принудительной коммутации (на рисунке 4.2 не показан), объединяющий в себе коммутирующий конденсатор и тиристорную схему подключения его к полупроводниковым блокам.

Вспомогательная цепь включает в себя все блоки системы управления, защиты и диагностики состояния ПБ. На рисунке 4.2 система управления представлена укрупненно одним блоком логических команд (БЛК) и формирователями управляющих импульсов (ФИ) в каждом полюсе аппарата. В состав БЛК входят устройства, которые осуществляют селекцию и запоминание команд, поступающих от органов оперативного управления (ОУ) или релейной защиты (РЗ), слежение за сигналами от датчиков управления и диагностики, вырабатывают команды для управления формирователями импульсов. Схема БЛК значительно усложняется, если аппарат снабжен устройством принудительной коммутации. Поскольку БЛК находится, как правило, под потенциалом земли, все каналы связи по обмену информацией с датчиками и силовыми блоками, находящимися под высоким напряжением, должны иметь устройства, обеспечивающие требуемую изоляцию: изолирующие трансформаторы, световые вставки и др.