- •Министерство образования российской федерации московский государственный авиационный институт

- •Концепция эвм

- •Лекция № 1 Архитектура информационно-вычислительных систем

- •Функциональная и структурная организация информационных систем

- •Лекция № 2 Архитектурные особенности вычислительных систем различных классов

- •Основные классы вычислительных машин

- •Большие компьютеры

- •Малые компьютеры

- •Микрокомпьютеры

- •Персональные компьютеры

- •Лекция № 3

- •Многомашинные и многопроцессорные вс

- •Суперкомпьютеры и особенности их архитектуры

- •Кластерные суперкомпьютеры

- •Системная шина

- •Основная память

- •Внешняя память '

- •Источник питания

- •Внешние устройства

- •Дополнительные интегральные микросхемы

- •Элементы конструкции пк

- •Лекция № 5 Функциональный характеристики пк

- •Разрядность микропроцессора и кодовых шин интерфейса

- •Типы системного и локальных интерфейсов

- •Емкость оперативной памяти

- •Емкость накопителя на жестких магнитных дисках (винчестера)

- •Тип и емкость накопителей на гибких магнитных дисках

- •Наличие, виды и емкость кэш-памяти

- •Микропроцессоры и системные платы

- •Микропроцессоры

- •Микропроцессоры типа cisc

- •Микропроцессоры Pentium

- •Микропроцессоры Pentium Pro

- •Микропроцессоры Pentium ммх и Pentium II

- •Микропроцессоры Pentium III

- •Микропроцессоры Pentium 4

- •Микропроцессоры Over Drive

- •Микропроцессоры типа risc

- •Микропроцессоры типа vliw

- •Физическая и функциональная структура микропроцессора

- •Устройство управления

- •Арифметико-логическое устройство

- •Микропроцессорная память

- •Лекция № 7 Запоминающие устройства пк

- •Статическая и динамическая оперативная память

- •Регистровая кэш-память

- •Основная память

- •Физическая структура основной памяти

- •Типы оперативной памяти

- •Постоянные запоминающие устройства

- •Логическая структура основной памяти

- •Лекция № 8 Внешние запоминающие устройства

- •Программное обеспечение компьютера

- •Системное программное обеспечение.

- •Операционные системы компьютеров

- •Основные принципы построения компьютерных сетей

- •Системы телеобработки данных

- •Лекция № 9

- •Классификация и архитектура информационно-вычислительных сетей

- •Виды информационно-вычислительных сетей

- •Лекция № 10 Модель взаимодействия открытых систем

- •Лекция № 11

- •Серверы и рабочие станции

- •Маршрутизаторы и коммутирующие устройства

- •Программное и информационное обеспечение сетей

- •Программное обеспечение информационно-вычислительных сетей

- •Локальные вычислительные сети

- •Виды локальных вычислительных сетей

- •- Без централизованного управления;

- •- С централизованным управлением.

- •Лекция № 12

- •Одноранговые локальные сети

- •Серверные локальные сети

- •Устройства межсетевого интерфейса

- •Системы телекоммуникаций Системы и каналы передачи данных

- •Системы передачи данных и их характеристики

- •Лекция № 13 Линии и каналы связи

- •Цифровые каналы связи

- •Лекция № 14 Российские сети передачи информации

- •Системы оперативной связи

- •Лекция № 15 Объект защиты информации

- •Случайные угрозы

- •Преднамеренные угрозы

- •Несанкционированный доступ к информации

- •Вредительские программы

- •Защита информации в кс от случайных угроз Дублирование информации

- •Лекция № 16 Особенности защиты информации в распределенных кс

- •Защита информации на уровне подсистемы управления ркс

- •Защита информации в каналах связи

- •Межсетевое экранирование

- •Подтверждение подлинности взаимодействующих процессов

Арифметико-логическое устройство

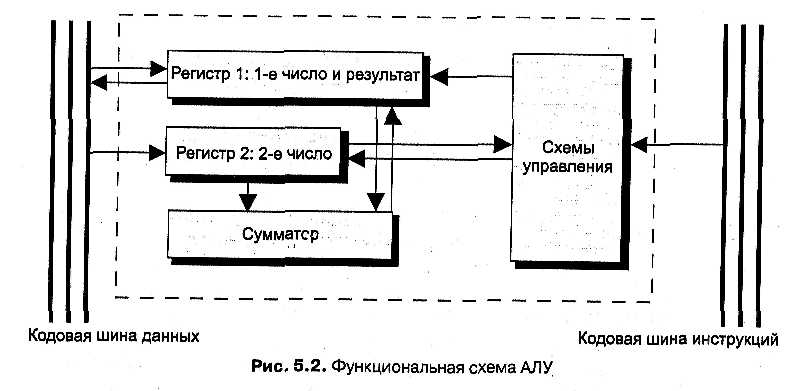

Арифметико-логическое устройство {АЛУ) предназначено для выполнения арифметических и логических операций преобразования информации. Функционально АЛУ (рис. 16) состоит обычно из двух регистров, сумматора и схем управления (местного устройства управления).

Сумматор — вычислительная схема, выполняющая процедуру сложения поступающих на ее вход двоичных кодов; сумматор имеет разрядность двойного машинного слова.

Регистры - быстродействующие ячейки памяти различной длины: Регистр 1 (Рг1) имеет разрядность двойного слова, а Регистр 2 (Рг2) — разрядность слова. При выполнении операций в Рг1 помещается первое число, участвующее в операции, а по завершении операции — результат; в Рг2 — второе число, участвующее в операции (по завершении операции информация в нем не изменяется), Регистр 1 может и принимать информацию с кодовых шин данных, и выдавать информацию на них; регистр 2 только получает информацию с этих шин.

Схемы управления принимают по кодовым шинам инструкции управляющие сигналы от устройства управления и преобразуют их в сигналы для управления работой регистров и сумматора АЛУ.

АЛУ выполняет арифметические операции «+», «-», « × » и «:» только над двоичной информацией с запятой, фиксированной после последнего разряда, то есть только над целыми двоичными числами. Выполнение операций над двоичными числами с плавающей запятой и над двоично-кодированными десятичными числами осуществляется с привлечением математического сопроцессора или по специально составленным программам. ,;

Микропроцессорная память

Микропроцессорная память (МПП) базового МП 8088 включает в себя четырнадцать 2-баЙтовых запоминающих регистров. У МП 80286 и выше имеются дополнительные регистры, например у МП типа VLIW есть 256 регистров, из которых 128 - регистры общего назначения. У МП 80386 и выше некоторые регистры, и том числе и регистры общего назначения, — 4-байтовые (у МП Pentium есть и 8-байтовые регистры). Но в качестве базовой модели, в частности для языка программирования ассемблер и отладчика программ DEBUG, используется 14-регистровая система МНТП

Все регистры можно разделить на четыре группы: . I

1. универсальные регистры: АХ, DX, CX, DX; 2. сегментные регистры: CS, DS, SS, ES;

3. регистры смещения: IP, SP, BP, SI, DI;

4. регистр флагов: FL.

Лекция № 7 Запоминающие устройства пк

Персональные компьютеры имеют четыре иерархических уровня памяти:

- микропроцессорная память (МПП); - регистровая кэш-память;

- основная память (ОП);

- внешняя память (ВЗУ).

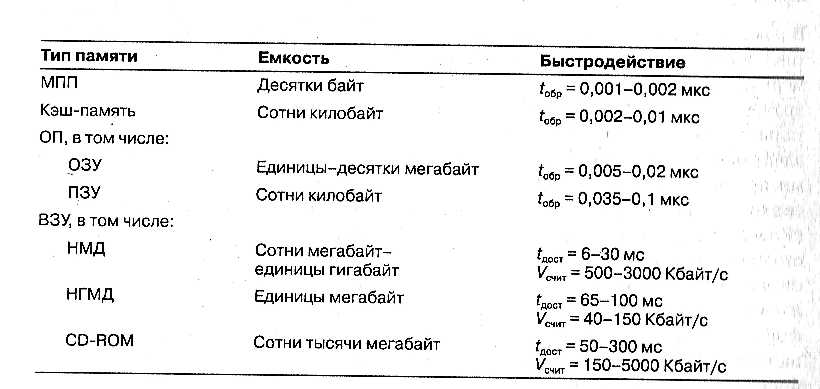

Две важнейших характеристики (емкость памяти и ее быстродействие) указанных типов памяти приведены в табл. 4.

Таблица 4

Сравнительные характеристики запоминающих устройств

Быстродействие первых трех типов запоминающих устройств измеряется временем обращения к ним, а быстродействие внешних ЗУ двумя параметрами: временем доступа и скоростью считывания.

Статическая и динамическая оперативная память

Оперативная память может строиться на микросхемах динамического (Dynamic Random Access Memory — DRAM) или статического (Static Random Access Memory — SRAM) типа.

Статический тип памяти обладает существенно более высоким быстродействием, но значительно дороже динамического. В статической памяти элементы (ячейки) построены на различных вариантах триггеров — схем с двумя устойчивыми состояниями. После записи бита в такую ячейку она может пребывать в этом состоянии сколь угодно долго — необходимо только наличие питания. При обращении к микросхеме статической памяти на нее подается полный адрес, который при помощи внутреннего дешифратора преобразуется в сигналы выборки конкретных ячеек. Ячейки статической памяти имеют малое время срабатывания (единицы наносекунд), однако микросхемы на их основе имеют низкую удельную емкость (единицы мегабит на корпус) и высокое энергопотребление. Поэтому статическая память используется в основном в качестве микропроцессорной и буферной (кэшпамять).

В динамической памяти ячейки построены на основе полупроводниковых областей с накоплением зарядов (своеобразных конденсаторов), занимающих гораздо меньшую площадь, нежели триггеры, и практически не потребляющих энергии при хранении. Конденсаторы расположены на пересечении вертикальных и горизонтальных шин матрицы; запись и считывание информации осуществляется подачей электрических импульсов по тем шинам матрицы, которые соединены с элементами, принадлежащими выбранной ячейке памяти. При обращении к микросхеме на ее входы вначале подается адрес строки матрицы, сопровождаемый сигналом RAS JRow Address Strobe — строб адреса строки), затем, через некоторое время — адрес столбца, сопровождаемый сигналом CAS (Column Address Strobe — строб адреса столбца). Поскольку конденсаторы постепенно разряжаются (заряд сохраняется в ячейке в течение нескольких миллисекунд), во избежание потери хранимой информации заряд в них необходимо постоянно регенерировать, отсюда и название памяти — динамическая. На подзаряд тратится и энергия и время, и это снижает производительность системы.

Ячейки динамической памяти по сравнению со статической имеют большее время срабатывания (десятки наносекунд), но большую удельную плотность (порядка десятков мегабит на корпус) и меньшее энергопотребление. Динамическая память пользуется для построения оперативных запоминающих устройств основной памяти ПК.