- •Часть I

- •Содержание

- •Введение

- •Вводный блок основы математической обработки экспериментальных данных

- •1. Элементы теории вероятности и математической статистики

- •Примеры решения задач

- •Задачи и упражнения для самостоятельного решения

- •2. Ошибки измерений

- •Примеры решения задач

- •Задачи и упражнения для самостоятельного решения

- •3. Округление чисел

- •Примеры решения задач

- •Задачи и упражнения для самостоятельного решения

- •4. Построение графиков

- •Примеры решения задач

- •Задачи и упражнения для самостоятельного решения

- •5. Расчет коэффициентов прямой

- •Задачи и упражнения для самостоятельного решения

- •6. Линеаризация

- •Примеры решения задач

- •Задачи и упражнения для самостоятельного решения

- •7. Нахождение производных и интегрирование

- •Примеры решения задач

- •Задачи и упражнения для самостоятельного решения

- •1. Физическая химия модуль 1 термодинамика. Термохимия

- •1.1. Основные понятия и законы термодинамики. Термохимия

- •1.1.1. Первое начало термодинамики Основные уравнения

- •Примеры решения типовых задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •1.1.2. Термохимия Основные уравнения

- •Примеры решения типовых задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •1.1.3. Второе начало термодинамики. Энтропия Основные уравнения

- •Примеры решения типовых задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •1.1.4. Термодинамические потенциалы. Функции Гиббса, Гельмгольца Основные уравнения

- •Примеры решения типовых задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •1.2. Термодинамика химического равновесия

- •1.2.1. Изотерма химической реакции. Расчет констант равновесия химических реакций по термодинамическим таблицам Основные уравнения

- •Примеры решения типовых задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •1.2.2. Зависимость констант равновесия реакций от температуры. Расчет равновесного выхода продуктов реакции Основные уравнения

- •Примеры решения типовых задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •Модуль 2 химическое равновесие. Фазовые равновесия

- •1.3. Термодинамика фазовых равновесий

- •1.3.1. Фазовые равновесия в однокомпонентных системах. Правило фаз Гиббса. Уравнения Клапейрона, Клапейрона – Клаузиуса Основные уравнения

- •Примеры решения типовых задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •1.3.2. Фазовые равновесия в двухкомпонентных системах, перегонка Основные уравнения

- •Равновесие «твердое вещество – жидкость». Фазовая диаграмма системы с простой эвтектикой

- •Системы с ограниченной растворимостью в жидкой фазе (расслаивающиеся жидкости)

- •Перегонка с водяным паром

- •1.3.3. Фазовые равновесия в трехкомпонентных системах. Экстракция

- •П римеры решения типовых задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •Модуль 3 коллигативные свойства растворов. Электрохимия

- •1.4. Термодинамика разбавленных растворов, взаимосвязь между коллигативными свойствами

- •1.4.1. Давление пара растворителя над разбавленными растворами. Закон Рауля Основные уравнения

- •Примеры решения задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •1.4.2. Осмотическое давление растворов Основные уравнения

- •Примеры решения задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •1.4.3. Криоскопия. Эбуллиоскопия Основные уравнения Криоскопия

- •Эбулиоскопия

- •Экспериментальные методы определения молярных масс и изотонического коэффициента методом эбуллиоскопии и криоскопии

- •Примеры решения задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •1.5. Термодинамика растворов электролитов

- •1.5.1. Теория растворов сильных электролитов Дебая – Хюккеля Основные уравнения

- •Примеры решения задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •1.5.2. Буферные системы и растворы Основные уравнения

- •Примеры решения задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •1.6. Электрохимия

- •1.6.1. Электропроводность растворов электролитов Основные уравнения

- •Примеры решения задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •1.6.2. Электродные потенциалы и электродвижущие силы гальванических элементов

- •1.6.2.1. Электроды и электродные потенциалы Основные уравнения

- •Примеры решения задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •1.6.2.2. Гальванические элементы и эдс Основные уравнения

- •Примеры решения задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •Модуль 4 кинетика химических реакций и катализ

- •1.7. Кинетика химических реакций

- •1.7.1. Скорость реакции Основные уравнения Скорость реакции

- •Расчет скорости реакции по экспериментальным данным, заданным в виде таблицы

- •Расчет скорости реакции по экспериментальным данным, заданным в виде графика

- •Примеры решения задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •1.7.2. Формальная кинетика необратимых реакций нулевого, первого, второго порядков Основные уравнения Основной постулат химической кинетики – закон действия масс для кинетики

- •Молекулярность химической реакции

- •Реакция нулевого порядка

- •Реакция первого порядка

- •Реакция второго порядка

- •Примеры решения задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •Графический метод

- •Определение порядка реакции по периоду полупревращения

- •Дифференциальные методы Метод Вант-Гоффа

- •Примеры решения задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •1.7.4. Зависимость скорости реакции от температуры Основные уравнения Правило Вант-Гоффа

- •Уравнение Аррениуса

- •Метод ускоренного определения срока годности лекарственных препаратов

- •Примеры решения задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •1.7.5. Сложные реакции

- •Обратимые реакции

- •Параллельные реакции

- •Последовательные реакции

- •Примеры решения задач

- •Задачи и упражнения для самостоятельного решения

- •1.7.6. Ферментативный катализ

- •Примеры решения задач

- •Задачи и упражнения для самостоятельного решения

- •Модуль 5 поверхностные явления и адсорбция

- •1.8. Поверхностные явления и адсорбция

- •1.8.1. Термодинамика поверхностного слоя Основные уравнения Поверхностная энергия Гиббса и поверхностное натяжение

- •Методы определения поверхностного натяжения на легкоподвижных границах фаз

- •Краевой угол смачивания

- •Зависимость поверхностного натяжения от температуры. Связь поверхностной энергии Гиббса и поверхностной энтальпии

- •Энтальпия смачивания и коэффициент гидрофильности

- •Примеры решения задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •1.8.2. Адсорбция на границе «жидкость – газ» Основные уравнения Уравнение изотермы адсорбции Гиббса

- •Изотерма поверхностного натяжения

- •Поверхностно-активные, поверхностно-инактивные вещества, их молекулярное строение

- •Ориентация молекул в поверхностном слое

- •Адсорбция на границе «жидкость – газ». Уравнение Ленгмюра

- •Определение площади, занимаемой молекулой поверхностно-активного вещества в насыщенном адсорбционном слое, и максимальной длины молекулы пав

- •Уравнение Шишковского

- •Правило Дюкло – Траубе

- •Примеры решения задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •1.8.3. Адсорбция на границе «твердое тело – газ» и «твердое тело – жидкость» Основные уравнения Мономолекулярная адсорбция, уравнение изотермы адсорбции Лэнгмюра, Фрейндлиха

- •Полимолекулярная адсорбция

- •Капиллярная конденсация

- •Адсорбция электролитов. Неспецифическая (эквивалентная) адсорбция ионов. Избирательная адсорбция ионов. Правило Панета – Фаянса

- •Ионный обмен. Иониты и их классификация. Обменная емкость. Применение ионитов в фармации

- •Примеры решения задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •Предметный указатель

- •Приложение

- •1. Основные единицы измерения физических величин

- •2. Основные физические постоянные

- •3. Основные математические формулы дифференциального и интегрального исчисления

- •Основные правила дифференцирования

- •Основные правила интегрирования Неопределенный интеграл:

- •Определенный интеграл:

- •4. Критические значения коэффициента Стьюдента t

- •6. Стандартные энтальпии плавления и испарения при температуре фазового перехода

- •7. Константы Генри (Па) при 25с

- •8. Криоскопические и эбуллиоскопические константы

- •9. Термодинамические свойства простых веществ, ионов и соединений

- •Простые вещества и ионы

- •Неорганические соединения

- •Органические соединения Углеводороды

- •Кислородсодержащие соединения

- •Галогенсодержащие соединения

- •Азотсодержащие соединения

- •10. Теплота сгорания питательных веществ в живом организме и в калориметре

- •11. Криоскопические и эбуллиоскопические константы

- •12. Удельная электрическая проводимость растворов kCl

- •13. Предельные молярные подвижности ионов в водном растворе при 25°с

- •14. Молярная электропроводность разбавленных водных растворов электролитов при 25°с

- •15. Константы диссоциации слабых кислот при 25°с

- •16. Константы диссоциации слабых оснований при 25°с

- •17. Стандартные электродные потенциалы при 25°с

- •18. Основные физические постоянные

- •19. Плотность пав в жидком состоянии

- •20. Зависимость поверхностного натяжения воды от температуры

- •Литература

Примеры решения задач

1. Гидролиз N-глутарил-L-фенилаланин-п-нитроанилида (GPNA), далее – S, в присутствии фермента α-химотрипсина (ХТ) приводит к образованию двух продуктов: п-нитроанилина и N-глутарил-L-фенилаланина. Используя зависимость начальной скорости реакции от концентрации субстрата

-

,

М

,

М2,5

5,0

10,0

15,0

,

моль/(л∙с)

,

моль/(л∙с)3,7

6,3

9,8

11,8

определите KМ,

![]() и k2, если начальная

концентрация фермента равна 4·10–6

моль/л.

и k2, если начальная

концентрация фермента равна 4·10–6

моль/л.

Решение:

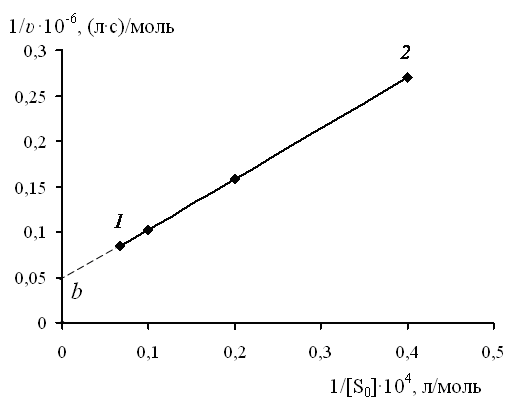

Для нахождения KМ, и k2, необходимо использовать линеаризованную форму уравнения Михаэлиса – Ментен (уравнение (289)):

.

Для построения

графической зависимости (рис. 60) обратной

величины начальной скорости реакции

от начальной концентрации субстрата

необходимо рассчитать

![]() и

и

![]() .

Полученные данные вносим в таблицу:

.

Полученные данные вносим в таблицу:

-

,

М

,

М0,4

0,2

0,1

0,067

,

моль/(л∙с)

,

моль/(л∙с)0,27

0,16

0,10

0,085

Рис. 60. Зависимость обратной величины начальной скорости реакции от начальной концентрации субстрата

По графику определяем значение коэффициента b, как ординату точки, лежащей на прямой, у которой абсцисса равна 0 (х = 0):

![]() ;

;

![]()

Определяем константу Михаэлиса:

![]()

Используя соотношение , находим:

![]()

Задачи и упражнения для самостоятельного решения

1. Начальная скорость окисления сукцината натрия в фумарат натрия под действием фермента сукциноксидазы измерена для ряда концентраций субстрата:

-

,

М

,

М0,01

0,002

0,001

0,0005

0,00033

,

моль/(л∙с)

,

моль/(л∙с)1,17

0,99

0,79

0,62

0,50

Определите константу Михаэлиса данной реакции.

(Ответ: 4,8∙10–4 моль/л)

2. Начальная скорость выделения О2 при действии фермента на субстрат измерена для ряда концентраций субстрата:

-

, М

0,010

0,017

0,010

0,005

0,002

, м3/мин

16,6

12,4

10,1

6,6

3,3

Определите константу Михаэлиса данной реакции.

(Ответ: 1,0∙10–2 моль/л)

3. Для некоторой ферментативной реакции константа Михаэлиса равна 0,035 моль/л. Скорость реакции при концентрации субстрата 0,11 моль/л равна 1,15·10–3 моль/(л·с). Найдите максимальную скорость этой реакции.

(Ответ: 1,52∙10–3 моль/(л·с))

Модуль 5 поверхностные явления и адсорбция

1.8. Поверхностные явления и адсорбция

К поверхностным явлениям относят те эффекты и особенности поведения веществ, которые возникают вследствие существования межфазных границ, поверхностей в системе. Причиной поверхностных явлений служит особое состояние молекул в слоях жидкостей и твердых тел, непосредственно прилегающих к поверхностям раздела. Эти слои резко отличаются по многим физико-химическим характеристикам (удельной энергии, плотности, вязкости, электрической проводимости и другим свойствам) от свойств фаз в глубине их объема. Отличия связаны с ориентацией молекул в поверхностных слоях и с иным энергетическим состоянием их в сравнении с молекулами в объеме. Кроме того, в многокомпонентных системах (например, в растворах) концентрации веществ в поверхностном слое, как правило, не совпадают с составом в объеме фаз. В таких системах возникает новое явление, связанное с межфазными границами, – адсорбция и соответствующая ей величина.

Свойства поверхности раздела тем сильнее влияют на поведение системы в целом, чем больше удельная поверхность системы. Этим объясняется доминирующая роль поверхностных явлений в свойствах высокодисперсных систем, удельная поверхность которых достигает огромных величин (тысяч квадратных метров на грамм раздробленного вещества).

Изучение физических и химических взаимодействий в поверхностных слоях необходимо для развития многих областей науки и практики, начиная от выяснения механизмов атмосферных явлений и кончая технологией моющих, клеящих, косметических средств.

Важное значение поверхностных явлений для фармации определяется тем, что большинство лекарственных форм – это дисперсные системы с большой удельной поверхностью: порошки, таблетки, эмульсии, суспензии, мази. В фармацевтическом производстве большую роль играют такие поверхностные явления, как адсорбция, смачивание, адгезия. Вопросы рациональной технологии, стабилизации, хранения, повышения эффективности терапевтического действия также неразрывно связаны с уровнем и достижениями исследований в области физической химии поверхностных явлений.

Во многих случаях, как, например, при гетерогенном и ферментативном катализе, поверхность активно участвует в химических и биологических процессах. Многие органические лекарственные вещества являются поверхностно-активными, и поведение их в организме и процессе технологического производства определяется их гидрофильно-липофильным балансом и поверхностной активностью.

Адсорбционные процессы оказывают существенное влияние на фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных веществ.

Различные виды адсорбции лежат в основе хроматографических методов анализа, широко используемых для исследования фармакопейных препаратов.