- •Часть I

- •Содержание

- •Введение

- •Вводный блок основы математической обработки экспериментальных данных

- •1. Элементы теории вероятности и математической статистики

- •Примеры решения задач

- •Задачи и упражнения для самостоятельного решения

- •2. Ошибки измерений

- •Примеры решения задач

- •Задачи и упражнения для самостоятельного решения

- •3. Округление чисел

- •Примеры решения задач

- •Задачи и упражнения для самостоятельного решения

- •4. Построение графиков

- •Примеры решения задач

- •Задачи и упражнения для самостоятельного решения

- •5. Расчет коэффициентов прямой

- •Задачи и упражнения для самостоятельного решения

- •6. Линеаризация

- •Примеры решения задач

- •Задачи и упражнения для самостоятельного решения

- •7. Нахождение производных и интегрирование

- •Примеры решения задач

- •Задачи и упражнения для самостоятельного решения

- •1. Физическая химия модуль 1 термодинамика. Термохимия

- •1.1. Основные понятия и законы термодинамики. Термохимия

- •1.1.1. Первое начало термодинамики Основные уравнения

- •Примеры решения типовых задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •1.1.2. Термохимия Основные уравнения

- •Примеры решения типовых задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •1.1.3. Второе начало термодинамики. Энтропия Основные уравнения

- •Примеры решения типовых задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •1.1.4. Термодинамические потенциалы. Функции Гиббса, Гельмгольца Основные уравнения

- •Примеры решения типовых задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •1.2. Термодинамика химического равновесия

- •1.2.1. Изотерма химической реакции. Расчет констант равновесия химических реакций по термодинамическим таблицам Основные уравнения

- •Примеры решения типовых задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •1.2.2. Зависимость констант равновесия реакций от температуры. Расчет равновесного выхода продуктов реакции Основные уравнения

- •Примеры решения типовых задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •Модуль 2 химическое равновесие. Фазовые равновесия

- •1.3. Термодинамика фазовых равновесий

- •1.3.1. Фазовые равновесия в однокомпонентных системах. Правило фаз Гиббса. Уравнения Клапейрона, Клапейрона – Клаузиуса Основные уравнения

- •Примеры решения типовых задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •1.3.2. Фазовые равновесия в двухкомпонентных системах, перегонка Основные уравнения

- •Равновесие «твердое вещество – жидкость». Фазовая диаграмма системы с простой эвтектикой

- •Системы с ограниченной растворимостью в жидкой фазе (расслаивающиеся жидкости)

- •Перегонка с водяным паром

- •1.3.3. Фазовые равновесия в трехкомпонентных системах. Экстракция

- •П римеры решения типовых задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •Модуль 3 коллигативные свойства растворов. Электрохимия

- •1.4. Термодинамика разбавленных растворов, взаимосвязь между коллигативными свойствами

- •1.4.1. Давление пара растворителя над разбавленными растворами. Закон Рауля Основные уравнения

- •Примеры решения задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •1.4.2. Осмотическое давление растворов Основные уравнения

- •Примеры решения задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •1.4.3. Криоскопия. Эбуллиоскопия Основные уравнения Криоскопия

- •Эбулиоскопия

- •Экспериментальные методы определения молярных масс и изотонического коэффициента методом эбуллиоскопии и криоскопии

- •Примеры решения задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •1.5. Термодинамика растворов электролитов

- •1.5.1. Теория растворов сильных электролитов Дебая – Хюккеля Основные уравнения

- •Примеры решения задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •1.5.2. Буферные системы и растворы Основные уравнения

- •Примеры решения задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •1.6. Электрохимия

- •1.6.1. Электропроводность растворов электролитов Основные уравнения

- •Примеры решения задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •1.6.2. Электродные потенциалы и электродвижущие силы гальванических элементов

- •1.6.2.1. Электроды и электродные потенциалы Основные уравнения

- •Примеры решения задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •1.6.2.2. Гальванические элементы и эдс Основные уравнения

- •Примеры решения задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •Модуль 4 кинетика химических реакций и катализ

- •1.7. Кинетика химических реакций

- •1.7.1. Скорость реакции Основные уравнения Скорость реакции

- •Расчет скорости реакции по экспериментальным данным, заданным в виде таблицы

- •Расчет скорости реакции по экспериментальным данным, заданным в виде графика

- •Примеры решения задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •1.7.2. Формальная кинетика необратимых реакций нулевого, первого, второго порядков Основные уравнения Основной постулат химической кинетики – закон действия масс для кинетики

- •Молекулярность химической реакции

- •Реакция нулевого порядка

- •Реакция первого порядка

- •Реакция второго порядка

- •Примеры решения задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •Графический метод

- •Определение порядка реакции по периоду полупревращения

- •Дифференциальные методы Метод Вант-Гоффа

- •Примеры решения задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •1.7.4. Зависимость скорости реакции от температуры Основные уравнения Правило Вант-Гоффа

- •Уравнение Аррениуса

- •Метод ускоренного определения срока годности лекарственных препаратов

- •Примеры решения задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •1.7.5. Сложные реакции

- •Обратимые реакции

- •Параллельные реакции

- •Последовательные реакции

- •Примеры решения задач

- •Задачи и упражнения для самостоятельного решения

- •1.7.6. Ферментативный катализ

- •Примеры решения задач

- •Задачи и упражнения для самостоятельного решения

- •Модуль 5 поверхностные явления и адсорбция

- •1.8. Поверхностные явления и адсорбция

- •1.8.1. Термодинамика поверхностного слоя Основные уравнения Поверхностная энергия Гиббса и поверхностное натяжение

- •Методы определения поверхностного натяжения на легкоподвижных границах фаз

- •Краевой угол смачивания

- •Зависимость поверхностного натяжения от температуры. Связь поверхностной энергии Гиббса и поверхностной энтальпии

- •Энтальпия смачивания и коэффициент гидрофильности

- •Примеры решения задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •1.8.2. Адсорбция на границе «жидкость – газ» Основные уравнения Уравнение изотермы адсорбции Гиббса

- •Изотерма поверхностного натяжения

- •Поверхностно-активные, поверхностно-инактивные вещества, их молекулярное строение

- •Ориентация молекул в поверхностном слое

- •Адсорбция на границе «жидкость – газ». Уравнение Ленгмюра

- •Определение площади, занимаемой молекулой поверхностно-активного вещества в насыщенном адсорбционном слое, и максимальной длины молекулы пав

- •Уравнение Шишковского

- •Правило Дюкло – Траубе

- •Примеры решения задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •1.8.3. Адсорбция на границе «твердое тело – газ» и «твердое тело – жидкость» Основные уравнения Мономолекулярная адсорбция, уравнение изотермы адсорбции Лэнгмюра, Фрейндлиха

- •Полимолекулярная адсорбция

- •Капиллярная конденсация

- •Адсорбция электролитов. Неспецифическая (эквивалентная) адсорбция ионов. Избирательная адсорбция ионов. Правило Панета – Фаянса

- •Ионный обмен. Иониты и их классификация. Обменная емкость. Применение ионитов в фармации

- •Примеры решения задач

- •Задачи для самостоятельного решения

- •Предметный указатель

- •Приложение

- •1. Основные единицы измерения физических величин

- •2. Основные физические постоянные

- •3. Основные математические формулы дифференциального и интегрального исчисления

- •Основные правила дифференцирования

- •Основные правила интегрирования Неопределенный интеграл:

- •Определенный интеграл:

- •4. Критические значения коэффициента Стьюдента t

- •6. Стандартные энтальпии плавления и испарения при температуре фазового перехода

- •7. Константы Генри (Па) при 25с

- •8. Криоскопические и эбуллиоскопические константы

- •9. Термодинамические свойства простых веществ, ионов и соединений

- •Простые вещества и ионы

- •Неорганические соединения

- •Органические соединения Углеводороды

- •Кислородсодержащие соединения

- •Галогенсодержащие соединения

- •Азотсодержащие соединения

- •10. Теплота сгорания питательных веществ в живом организме и в калориметре

- •11. Криоскопические и эбуллиоскопические константы

- •12. Удельная электрическая проводимость растворов kCl

- •13. Предельные молярные подвижности ионов в водном растворе при 25°с

- •14. Молярная электропроводность разбавленных водных растворов электролитов при 25°с

- •15. Константы диссоциации слабых кислот при 25°с

- •16. Константы диссоциации слабых оснований при 25°с

- •17. Стандартные электродные потенциалы при 25°с

- •18. Основные физические постоянные

- •19. Плотность пав в жидком состоянии

- •20. Зависимость поверхностного натяжения воды от температуры

- •Литература

Примеры решения задач

1. Определить методом подстановки порядок и константу скорости реакции A … по зависимости концентрации реагента от времени, прошедшего с момента начала реакции. Температура 298 К.

№ |

t, c |

cA, М |

|

№ |

t, c |

cA, М |

1 |

0 |

0,180 |

|

6 |

500 |

0,0346 |

2 |

100 |

0,128 |

|

7 |

600 |

0,0249 |

3 |

200 |

0,0929 |

|

8 |

700 |

0,0177 |

4 |

300 |

0,0681 |

|

9 |

800 |

0,0129 |

5 |

400 |

0,0474 |

|

10 |

900 |

0,0092 |

Решение:

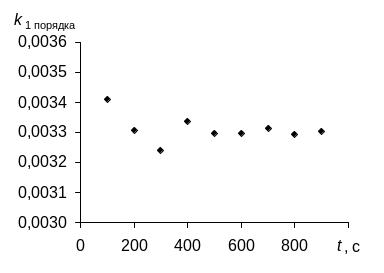

Рассчитаем константу скорости изучаемой реакции в предположении, что это реакция 0-го, 1-го и 2-го порядка по уравнениям (259), (264) и (268). Анализ рассчитанных значений констант показывает, что постоянные значения константы получаются при выборе уравнения (264) для реакции 1 порядка. Из графика видно, что ее значения случайно колеблются около некоторого среднего значения. Следовательно, исследуемая реакция имеет 1-й порядок по веществу А. Среднее значение константы скорости равно 0,00331 с–1.

№ |

t, c |

cA, М |

Константа для реакции |

||

0 порядка |

1 порядка |

2 порядка |

|||

1 |

0 |

0,180 |

– |

– |

– |

2 |

100 |

0,128 |

0,000520 |

0,00341 |

0,0226 |

3 |

200 |

0,0929 |

0,000436 |

0,00331 |

0,0260 |

4 |

300 |

0,0681 |

0,000373 |

0,00324 |

0,0304 |

5 |

400 |

0,0474 |

0,000332 |

0,00334 |

0,0389 |

6 |

500 |

0,0346 |

0,000291 |

0,00330 |

0,0467 |

7 |

600 |

0,0249 |

0,000259 |

0,00330 |

0,0577 |

8 |

700 |

0,0177 |

0,000232 |

0,00331 |

0,0728 |

9 |

800 |

0,0129 |

0,000209 |

0,00330 |

0,0900 |

10 |

900 |

0,0092 |

0,000190 |

0,00330 |

0,1146 |

Среднее значение константы, с–1 |

|

0,00331 |

|

||

2. Определить графическим методом порядок и константу скорости реакции A … по зависимости концентрации реагента от времени, прошедшего с момента начала реакции. Температура 298 К.

№ |

t, c |

cA, М |

|

№ |

t, c |

cA, М |

1 |

0 |

0,180 |

|

6 |

500 |

0,0273 |

2 |

100 |

0,0907 |

|

7 |

600 |

0,0241 |

3 |

200 |

0,0590 |

|

8 |

700 |

0,0206 |

4 |

300 |

0,0408 |

|

9 |

800 |

0,0193 |

5 |

400 |

0,0328 |

|

10 |

900 |

0,0162 |

Решение:

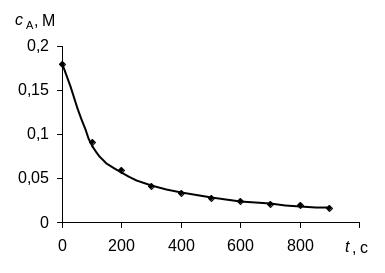

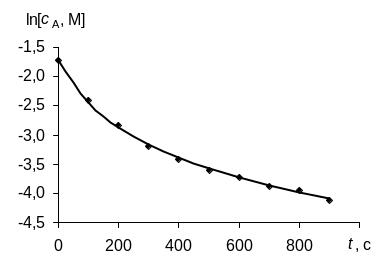

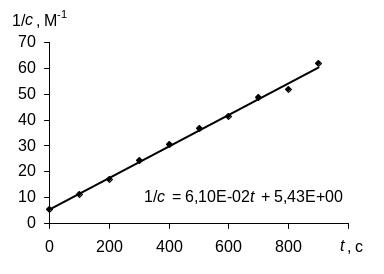

Для определения порядка реакции этим методом рассчитаем по экспериментальным данным значения ln с, 1/с и построим графики зависимостей "с – t", "ln с – t", "1/с – t", в которых линеаризуются кинетические уравнения (258), (262) и (267) реакций 0-го, 1-го и 2-го порядков соответственно.

№ |

t, c |

cA, М |

ln [с, М] |

1/с, М–1 |

1 |

0 |

0,180 |

–1,715 |

5,56 |

2 |

100 |

0,0907 |

–2,400 |

11,0 |

3 |

200 |

0,0590 |

–2,830 |

16,9 |

4 |

300 |

0,0408 |

–3,199 |

24,5 |

5 |

400 |

0,0328 |

–3,417 |

30,5 |

6 |

500 |

0,0273 |

–3,601 |

36,6 |

7 |

600 |

0,0241 |

–3,726 |

41,5 |

8 |

700 |

0,0206 |

–3,882 |

48,5 |

9 |

800 |

0,0193 |

–3,948 |

51,8 |

10 |

900 |

0,0162 |

–4,123 |

61,7 |

Зависимость для изучаемой реакции является прямолинейной, если использовать уравнение (267), выведенное для кинетики 2-го порядка. Следовательно, изучаемая реакция является реакцией второго порядка по реагенту А.

|

|

|

|

|

|

|

|

Константа скорости реакции в соответствии с уравнением (267) равна коэффициенту наклона 6,1010–2 л/(мольс) в уравнении прямой, которое найдено методом наименьших квадратов.

3. Определить порядок и константу скорости реакции A … по времени полупревращения, используя экспериментальные данные, полученные при 298 К

с0А, М |

t1/2, с |

0,0317 |

26,9 |

0,0528 |

44,8 |

0,0916 |

81,5 |

0,134 |

115 |

0,294 |

264 |

0,403 |

335 |

Решение:

Анализ экспериментальной зависимости времени полупревращения от начальной концентрации реагента А (таблица) позволяет из уравнений (260), (265) и (269)

, , ,

сразу отбросить второе (так как в соответствии с этим уравнением время полупревращения должно быть постоянным, а, судя по таблице, оно не постоянно) и третье уравнение (так как в соответствии с этим уравнением время полупревращения должно уменьшаться с увеличением начальной концентрации реагента, а оно увеличивается).

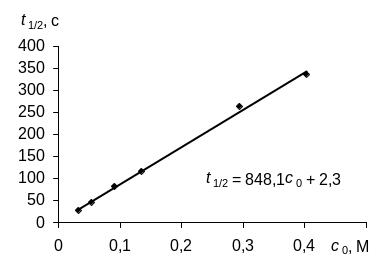

Остается первое уравнение, выведенное для кинетики 0-го порядка, однако необходимо проверить, действительно ли время полупревращения реагента А, найденное в эксперименте, прямо пропорционально начальной концентрации реагента. Для этого построим график зависимости в координатах "t1/2 – c0". Если в этих координатах зависимость будет иметь вид прямой, проходящей через начало координат, как и график уравнения (260), то это будет являться подтверждением того, что исследуемая реакция является реакцией 0-го порядка.

Прямолинейность графика и малая величина отрезка, отсекаемого на оси ординат при t1/2 = 0 (2,3), подтверждают вывод о том, что исследуемая реакция имеет 0-ой порядок по реагенту А.

Константу скорости реакции находят из уравнения (260), которое, если выделить коэффициент перед начальной концентрацией, примет вид:

![]() .

.

Расчет коэффициентов прямой (t1/2 = 848,1с0 + 2,3), выполненный по методу наименьших квадратов, приводит к ненулевому значению ординаты при с0 = 0 (t1/2 = 2,3). Этим отличием от нуля, которое возникает из-за ошибок, допущенных в эксперименте в определении времени и концентраций, в нашем случае можно пренебречь, так как ошибка в определении этого коэффициента прямой больше самого значения коэффициента (подробности расчета здесь не приводим).

Таким образом

![]()

и значение константы скорости равно

![]() .

.

4. Монохлоруксусная кислота при температуре 298 К гидролизуется (вода в большом избытке)

CH2ClCOOH + H2O CH2OHCOOH + HCl

Были проведены четыре эксперимента, в которых измерялась концентрация монохлоруксусной кислоты от времени (начальная концентрация кислоты была различна)

t, мин |

0 |

200 |

600 |

780 |

c1, М |

0,129 |

0,119 |

0,101 |

0,0925 |

c2, М |

0,0867 |

0,0787 |

0,0669 |

0,0616 |

c3, М |

0,0508 |

0,0466 |

0,0396 |

0,0363 |

c4, М |

0,0259 |

0,0237 |

0,0200 |

0,0186 |

Методом Вант-Гоффа определить порядок реакции и рассчитать кажущуюся константу скорости реакции.

Решение:

Так как вода взята в большом избытке, то можно применить метод Вант-Гоффа. Скорость реакции равна (А – монохлоруксусная кислота)

По первым двум колонкам таблицы рассчитаем значения средних скоростей реакции (уравнение (252)) и соответствующие им средние значения концентраций (уравнение (253)), а также их натуральные логарифмы (в точных расчетах используют средние значения концентраций по времени; в ориентировочных эту величину можно заменить средней по концентрации).

cсред |

сред |

ln cсред |

ln сред |

0,124 |

0,0000500 |

–2,087 |

–9,903 |

0,0827 |

0,0000400 |

–2,493 |

–10,127 |

0,0487 |

0,0000210 |

–3,022 |

–10,771 |

0,0248 |

0,0000110 |

–3,697 |

–11,418 |

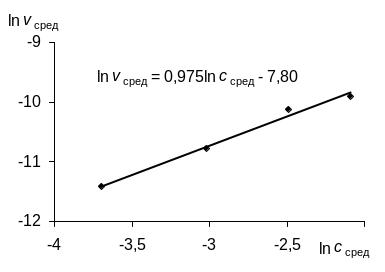

Для нахождения порядка и константы скорости реакции по коэффициентам уравнения (273) строим график в координатах "ln – ln cA".

Угловой коэффициент уравнения рассчитанный по графику (рисунок) близок к 1; из этого следует, что порядок реакции по монохлоруксусной кислоте близок к 1, а кажущаяся константа скорости в уравнении (272) равна

![]()