- •Гидравлика гидротехнических сооружений

- •Гидравлика гидротехнических сооружений

- •Лабораторная работа № 1 определение коэффициента расхода водослива практического профиля

- •1.1 Основные сведения из теории

- •1.2 Описание экспериментальной установки

- •1.3 Порядок выполнения работы и обработка опытных данных

- •1.4 Выводы

- •Лабораторная работа № 2 сопряжение бьефов

- •2.1 Основные сведения из теории

- •2.2 Описание экспериментальной установки

- •2.3 Порядок выполнения работы и обработка опытных данных

- •2.4 Выводы

- •Лабораторная работа № 3 определение скоростного коэффициента и коэффициента расхода водослива с широким порогом

- •3.1 Основные сведения из теории

- •3.2 Описание экспериментальной установки

- •Порядок выполнения работы и обработка опытных данных

- •3.4 Выводы

- •Лабораторная работа № 4 гидравлический удар в трубопроводе

- •4.1 Основные сведения из теории

- •Описание экспериментальной установки

- •4.3 Порядок проведения работы

- •Обработка опытных данных

- •Лабораторная работа № 5 определение элементов двумерной гравитационной волны

- •5.1 Основные сведения из теории

- •5.2 Описание экспериментальной установки

- •5.3 Порядок выполнения работы и обработка опытных данных

- •5.4 Выводы

- •Лабораторная работа № 6 определение коэффициента фильтрации при помощи прибора дарси

- •6.1 Основные сведения из теории

- •6.2 Описание экспериментальной установки

- •6.3 Порядок выполнения работы и обработка опытных данных

- •6.4 Выводы

- •Лабораторная работа № 7 определение фильтрационного расхода и противодавления на подошву напорного сооружения методом эгда

- •7.1 Краткие сведения из теории

- •7.2 Описание экспериментальной установки

- •7.3 Порядок выполнения работы

- •7.4 Обработка опытных данных

- •Лабораторная работа № 8 построение гидравлической характеристики модели судоходного шлюза

- •8.1 Основные сведения из теории

- •8.2 Описание экспериментальной установки

- •8.3 Порядок выполнения работы и обработка опытных данных

- •8.4 Выводы

- •Лабораторная работа № 9 измерение продольных осредненных скоростей и пульсаций скорости в турбулентном потоке

- •9.1 Основные сведения из теории

- •9.2 Описание экспериментального стенда

- •9.3 Обработка результатов измерений

- •9.4 Анализ результатов работы

- •Лабораторная работа № 10 снятие энергетических характеристик центробежного насоса

- •10.1 Основные сведения из теории

- •10.2 Описание экспериментальной установки

- •10.3 Порядок выполнения работы и обработка опытных данных

- •10.4 Выводы

- •Лабораторная работа № 11 снятие кавитационной характеристики центробежного насоса

- •11.1 Основные сведения из теории

- •11.2 Описание экспериментальной установки

- •11.3 Порядок выполнения работы и обработка опытных данных

- •11.4 Выводы

- •Лабораторная работа № 12 снятие рабочих характеристик центробежных насосов при параллельном и последовательном соединении

- •12.1 Основные сведения из теории

- •12.2 Описание экспериментальной установки

- •12.3 Порядок выполнения работы

- •12.4 Выводы

- •Ивановский Юрий Кириллович Рябов Георгий Георгиевич гидравлика гидротехнических сооружений

- •Печатается в авторской редакции

- •198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, 2

6.4 Выводы

В выводах работы следует сравнить опытные и расчетные значения коэффициента фильтрации и сделать заключение о соответствии формулы (6.5) результатам, полученным в опытах.

Лабораторная работа № 7 определение фильтрационного расхода и противодавления на подошву напорного сооружения методом эгда

7.1 Краткие сведения из теории

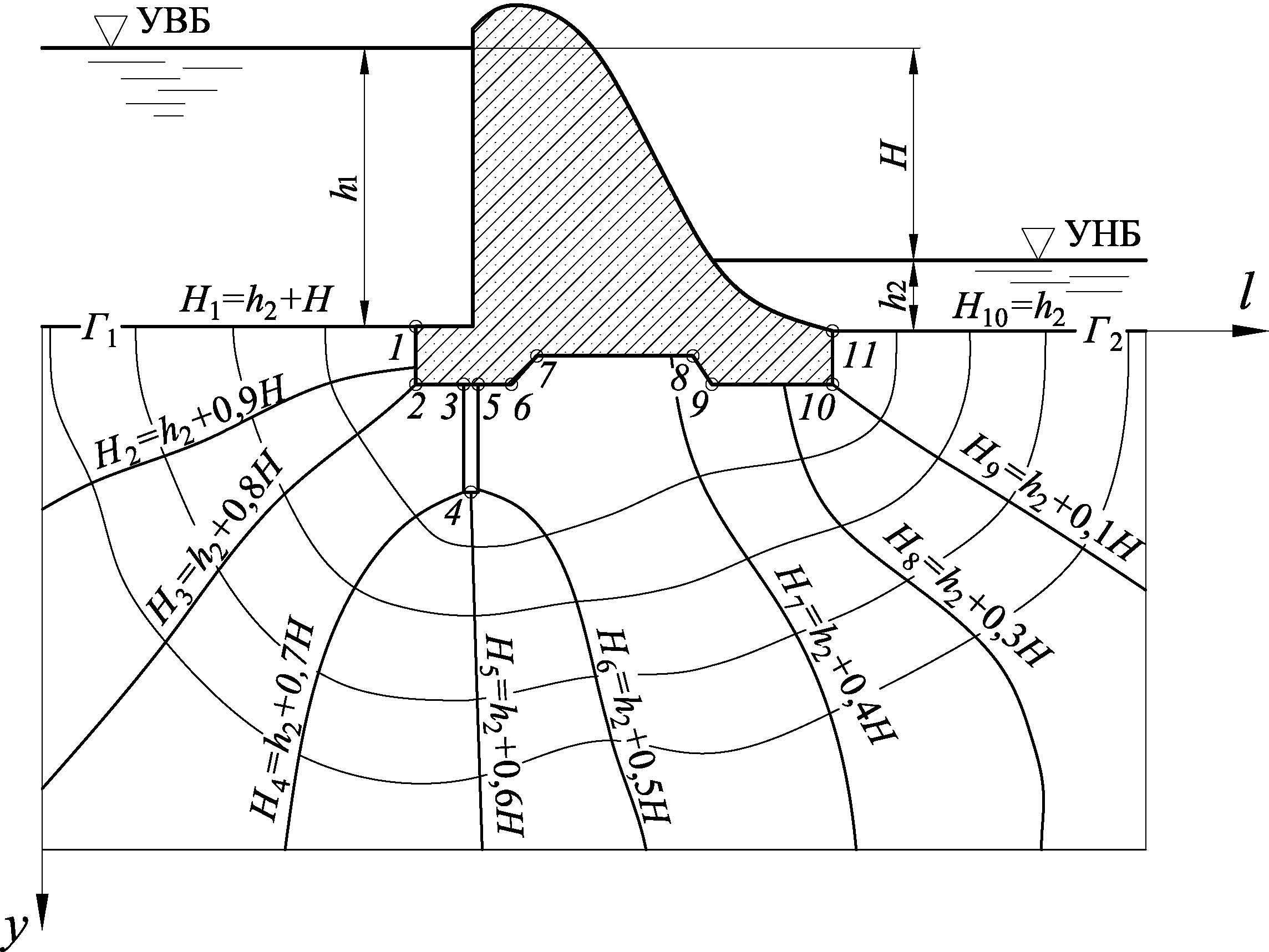

Фильтрационные расчеты напорных гидротехнических сооружений выполняются с целью определения следующих основных величин: скоростей фильтрационного потока под сооружением, расхода фильтрации и давления со стороны фильтрационного потока на подошву сооружения. Для определения указанных величин следует построить гидродинамическую сетку движения, представляющую собой совокупность линий тока и ортогональных им линий напора (рис. 7.1).

При сложном очертании подводного контура, которое обычно имеют напорные гидротехнические сооружения, аналитическое решение такой задачи является чрезвычайно трудоемким.

Применение гидромеханических методов в большинстве случаев приводит к довольно громоздким зависимостям, а порой даже не позволяет осуществить решение. Н.Н. Павловский разработал простой и достаточно эффективный метод построения гидродинамической сетки, основанный на аналогии между движением фильтрационного потока и протеканием электрического тока в электропроводящей среде. Этот метод получил название электрогидродинамических аналогий или сокращенно ЭГДА.

Действительно, компоненты скоростей плоского фильтрационного потока в соответствии с законом Дарси определяются выражениями:

|

где ![]() — напорная функция;

— напорная функция;

![]() — коэффициент фильтрации.

— коэффициент фильтрации.

Рис. 7.1. Гидродинамическая сетка фильтрационного потока в основании бетонной плотины

С другой стороны, движение электрического тока в электропроводящей среде определяется законом Ома:

|

|

|

|

где ![]() — плотность тока (сила тока, приходящаяся

на единицу площади поперечного сечения

проводника);

— плотность тока (сила тока, приходящаяся

на единицу площади поперечного сечения

проводника);

![]() — электрический потенциал;

— электрический потенциал;

![]() — коэффициент электропроводности.

— коэффициент электропроводности.

Напорная функция и электрический потенциал удовлетворяют уравнению Лапласа, т. е.:

|

|

|

|

Отмеченная математическая аналогия между движением электрического и фильтрационного потоков позволяет с помощью несложных электрических установок весьма малого масштаба моделировать движение фильтрационных вод под сооружениями и определять характеристики фильтрационного потока.

7.2 Описание экспериментальной установки

Из электропроводной бумаги в определенном масштабе вырезается область движения фильтрационного потока, включающая в себя подземный контур напорного сооружения. К граничным линиям этой области Г1 и Г2 (см. рис. 7.1), через которые происходит поступление и выход фильтрационного потока, с помощью шин специального прибора, работающего по принципу мостика Уинстона3, подводится определенное напряжение (электрический потенциал), создающее электрический ток в моделируемой области. Величина подводимого к шинам напряжения принимается за единицу.

С помощью зонда на электропроводной бумаге ищутся линии равных потенциалов, соответствующие 0,9, 0,8, 0,7 и т. д. полного напряжения, подводимого к шинам. Соответствующие доли этого напряжения устанавливаются переключателем. Схема экспериментальной установки приведена на рис. 7.2.