- •Гидравлика гидротехнических сооружений

- •Гидравлика гидротехнических сооружений

- •Лабораторная работа № 1 определение коэффициента расхода водослива практического профиля

- •1.1 Основные сведения из теории

- •1.2 Описание экспериментальной установки

- •1.3 Порядок выполнения работы и обработка опытных данных

- •1.4 Выводы

- •Лабораторная работа № 2 сопряжение бьефов

- •2.1 Основные сведения из теории

- •2.2 Описание экспериментальной установки

- •2.3 Порядок выполнения работы и обработка опытных данных

- •2.4 Выводы

- •Лабораторная работа № 3 определение скоростного коэффициента и коэффициента расхода водослива с широким порогом

- •3.1 Основные сведения из теории

- •3.2 Описание экспериментальной установки

- •Порядок выполнения работы и обработка опытных данных

- •3.4 Выводы

- •Лабораторная работа № 4 гидравлический удар в трубопроводе

- •4.1 Основные сведения из теории

- •Описание экспериментальной установки

- •4.3 Порядок проведения работы

- •Обработка опытных данных

- •Лабораторная работа № 5 определение элементов двумерной гравитационной волны

- •5.1 Основные сведения из теории

- •5.2 Описание экспериментальной установки

- •5.3 Порядок выполнения работы и обработка опытных данных

- •5.4 Выводы

- •Лабораторная работа № 6 определение коэффициента фильтрации при помощи прибора дарси

- •6.1 Основные сведения из теории

- •6.2 Описание экспериментальной установки

- •6.3 Порядок выполнения работы и обработка опытных данных

- •6.4 Выводы

- •Лабораторная работа № 7 определение фильтрационного расхода и противодавления на подошву напорного сооружения методом эгда

- •7.1 Краткие сведения из теории

- •7.2 Описание экспериментальной установки

- •7.3 Порядок выполнения работы

- •7.4 Обработка опытных данных

- •Лабораторная работа № 8 построение гидравлической характеристики модели судоходного шлюза

- •8.1 Основные сведения из теории

- •8.2 Описание экспериментальной установки

- •8.3 Порядок выполнения работы и обработка опытных данных

- •8.4 Выводы

- •Лабораторная работа № 9 измерение продольных осредненных скоростей и пульсаций скорости в турбулентном потоке

- •9.1 Основные сведения из теории

- •9.2 Описание экспериментального стенда

- •9.3 Обработка результатов измерений

- •9.4 Анализ результатов работы

- •Лабораторная работа № 10 снятие энергетических характеристик центробежного насоса

- •10.1 Основные сведения из теории

- •10.2 Описание экспериментальной установки

- •10.3 Порядок выполнения работы и обработка опытных данных

- •10.4 Выводы

- •Лабораторная работа № 11 снятие кавитационной характеристики центробежного насоса

- •11.1 Основные сведения из теории

- •11.2 Описание экспериментальной установки

- •11.3 Порядок выполнения работы и обработка опытных данных

- •11.4 Выводы

- •Лабораторная работа № 12 снятие рабочих характеристик центробежных насосов при параллельном и последовательном соединении

- •12.1 Основные сведения из теории

- •12.2 Описание экспериментальной установки

- •12.3 Порядок выполнения работы

- •12.4 Выводы

- •Ивановский Юрий Кириллович Рябов Георгий Георгиевич гидравлика гидротехнических сооружений

- •Печатается в авторской редакции

- •198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, 2

10.3 Порядок выполнения работы и обработка опытных данных

Включая насос и устанавливая задвижкой 6 определенный расход воды, снимаем показания расходомера, вакуумметра, манометра и ваттметра. Такие измерения производятся при нескольких (6÷7) расходах воды при постоянном числе оборотов (n=2800 об/мин).

Далее устанавливаем другое число оборотов: n=1400 об/мин. Проводим прежние измерения при тех же (или близких к ним) расходах. Обработка полученных данных производится следующим образом.

Напор, развиваемый насосом, определяется из выражения:

|

(10.1) |

где ![]() — вакуум во всасывающей трубе, м вод.

ст.;

— вакуум во всасывающей трубе, м вод.

ст.;

![]() — давление в напорной трубе, м вод. ст.;

— давление в напорной трубе, м вод. ст.;

![]() — разность в высотном положении

вакуумметра и манометра.

— разность в высотном положении

вакуумметра и манометра.

|

(10.2) |

|

(10.3) |

Здесь

![]() и

и

![]() — соответственно показания вакуумметра

и манометра в кг/см2.

— соответственно показания вакуумметра

и манометра в кг/см2.

Величина эффективной мощности находится по формуле:

|

(10.4) |

где — расход воды, м3/с.

Коэффициент полезного действия определяется из выражения:

|

(10.5) |

Данные опытов и результаты их измерений заносятся в табл. 10.1.

Таблица 10.1

Сводная таблица результатов опытов

№ п/п |

Q, |

Q, |

|

|

|

|

, |

|

|

η, |

м3/час |

м3/с |

кг/см2 |

кг/см2 |

м в. ст. |

м в. ст. |

м в. ст. |

кВт |

кВт |

% |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

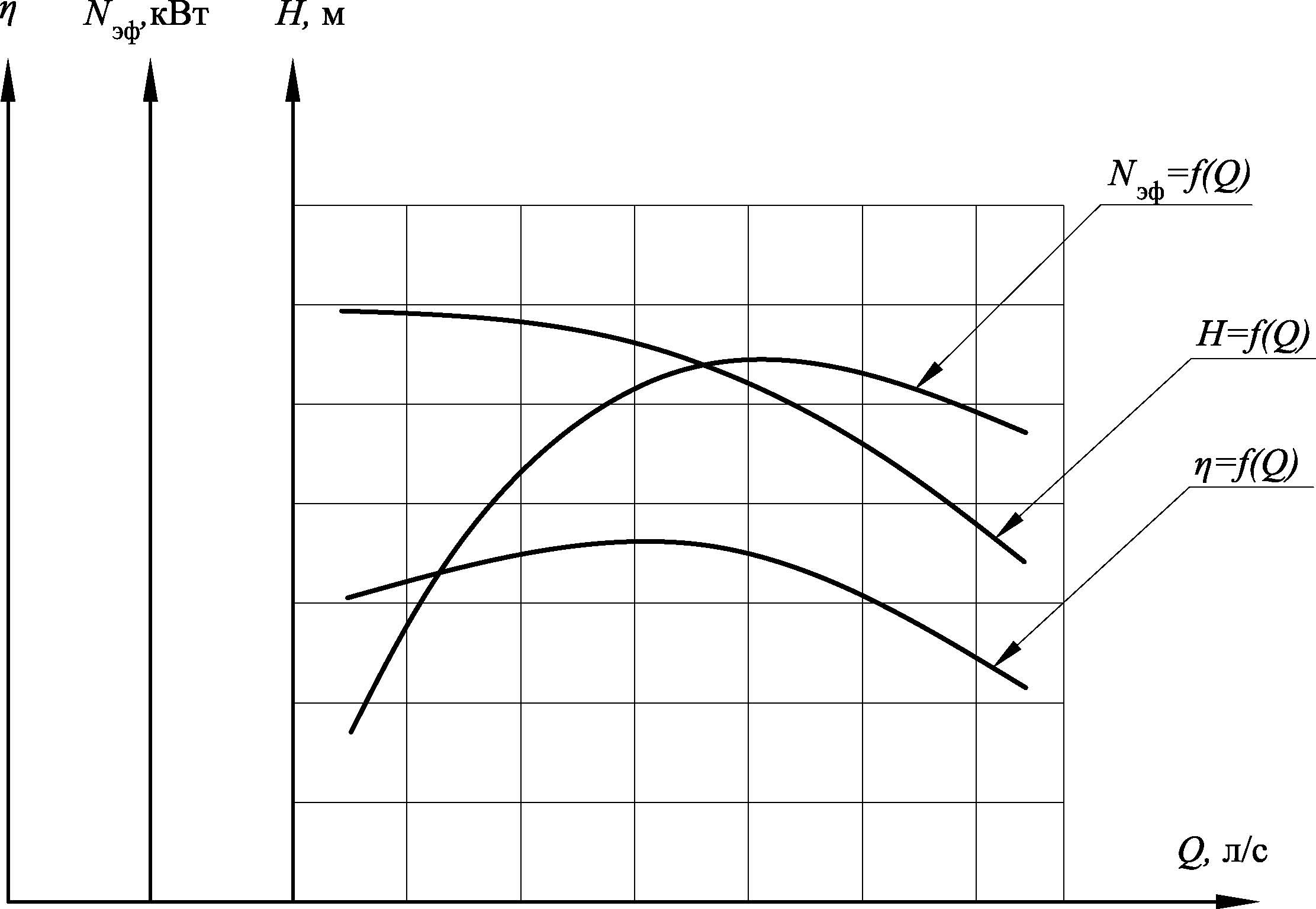

По данным табл. 10.1 строятся энергетические характеристики центробежного насоса (рис. 10.3).

Рис. 10.3. Энергетические характеристики центробежного насоса

10.4 Выводы

В выводах по работе следует сделать сопоставление полученных опытных данных с характеристиками, представленными заводом-изготовителем.

Лабораторная работа № 11 снятие кавитационной характеристики центробежного насоса

11.1 Основные сведения из теории

При понижении давления в каком-либо сечении потока жидкости до давления насыщенного пара происходит нарушение сплошности потока. Образующиеся пустоты переносятся движущейся жидкостью в зону высокого давления, где происходит их захлопывание. Описанное явление в гидромеханике носит название кавитации.

В гидромашинах кавитация сопровождается рядом нежелательных явлений: ухудшением энергетических характеристик, кавитационными разрушениями элементов проточной части, шумом и вибрациями. Работа гидромашины в кавитационном режиме крайне нежелательна.

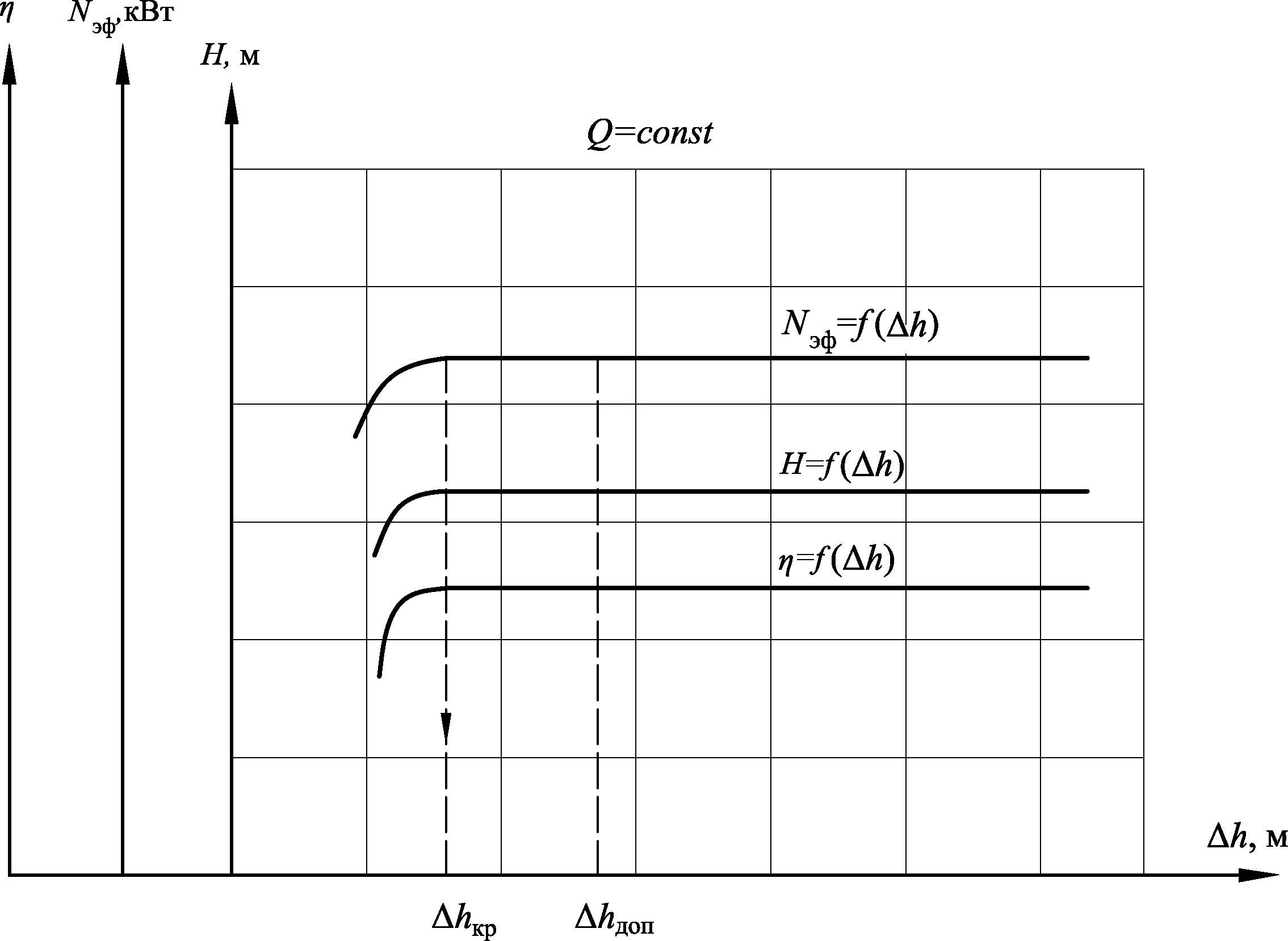

Для изучения кавитационных качеств гидромашины производят ее кавитационные испытания. Цель таких испытаний — получение кавитационной характеристики. Кавитационная характеристика центробежного насоса представляет собой зависимость напора Н, эффективной мощности Nэф и КПД η насоса от кавитационного запаса при постоянном числе оборотов и производительности.

Кавитационным запасом Δh

называется превышение полного напора

жидкости во входном патрубке насоса

![]() над упругостью ее паров (давлением

насыщенного пара)

над упругостью ее паров (давлением

насыщенного пара)

![]() :

:

|

(11.1) |

При больших значениях Δh кавитация в насосе отсутствует и величины Н, Nэф и η от кавитационного запаса не зависят. При уменьшении Δh до определенного значения в лопастной системе рабочего колеса возникает кавитация, которая приводит к уменьшению напора, мощности и КПД. Значение кавитационного запаса, соответствующее этому критическому режиму, называется критическим Δhкр.

При дальнейшем уменьшении кавитационного запаса Δh < Δhкр интенсивное развитие кавитации вызывает срыв энергетических характеристик. Примерный вид кавитационной характеристики центробежного насоса представлен на рис. 11.1 (характеристики снимаются при постоянной производительности и постоянном числе оборотов).

Рис. 11.1. Кавитационная характеристика центробежного насоса