- •Введение

- •Обработка результатов физико-химических измерений Погрешность измерений

- •Выражение результатов измерений и расчетов

- •Термохимия Краткие теоретические сведения

- •Лабораторная работа № 1. Определение интегральной теплоты растворения соли и теплоты гидратообразования

- •Выполнение работы

- •Содержание протокола лабораторной работы

- •Обработка результатов эксперимента

- •Содержание отчета по лабораторной работе

- •Лабораторная работа № 2. Определение энтальпии диссоциации слабого электролита

- •Выполнение работы

- •Содержание протокола лабораторной работы

- •Обработка результатов эксперимента

- •Содержание отчета по лабораторной работе

- •Лабораторная работа № 3 Определение изменения энтальпии реакции нейтрализации

- •Выполнение работы

- •Содержание протокола лабораторной работы

- •Обработка результатов эксперимента

- •Содержание отчета по лабораторной работе

- •Термодинамические свойства растворов Краткие теоретические сведения

- •Лабораторная работа № 4. Криометрия

- •Выполнение работы

- •Содержание протокола лабораторной работы

- •Обработка результатов эксперимента

- •Содержание отчета по лабораторной работе

- •Фазовые равновесия в однокомпонентных системах Краткие теоретические сведения

- •Лабораторная работа №5. Давление насыщенного пара

- •Выполнение работы

- •Содержание протокола лабораторной работы

- •Обработка экспериментальных данных

- •Содержание отчета по лабораторной работе

- •Фазовые равновесия в двухкомпонентных системах Краткие теоретические сведения

- •Лабораторная работа №6. Получение кривой разгонки

- •Выполнение работы

- •Содержание протокола лабораторной работы

- •Обработка экспериментальных данных

- •Содержание отчета по лабораторной работе

- •Лабораторная работа № 7. Получение диаграммы состояния двухкомпонентной неконденсированной системы

- •Выполнение работы

- •Содержание протокола лабораторной работы

- •Обработка экспериментальных данных

- •Содержание отчета по лабораторной работе

- •Распределение вещества в двухфазной системе. Экстракция Краткие теоретические сведения

- •Лабораторная работа № 9. Экстракция цветных металлов нафтеновой кислотой

- •Выполнение работы

- •Содержание протокола лабораторной работы

- •Обработка результатов эксперимента

- •Содержание отчета по лабораторной работе

- •Электропроводность растворов электролитов Краткие теоретические сведения

- •Лабораторная работа № 10. Определение степени диссоциации слабого электролита кондуктометрическим способом

- •Выполнение работы

- •Содержание протокола лабораторной работы

- •Обработка экспериментальных данных

- •Содержание отчета по лабораторной работе

- •Лабораторная работа №11. Определение чисел переноса ионов

- •Выполнение работы

- •Содержание протокола лабораторной работы

- •Обработка результатов эксперимента

- •Содержание отчета по лабораторной работе

- •Термодинамика электрохимических систем Краткие теоретические сведения

- •Лабораторная работа № 12. Определение стандартных электродных потенциалов

- •Выполнение работы

- •Содержание протокола лабораторной работы

- •Обработка результатов эксперимента

- •Содержание отчета по лабораторной работе

- •Лабораторная работа № 13. Определение коэффициента активности электролита

- •Выполнение работы

- •Содержание протокола лабораторной работы

- •Обработка результатов эксперимента

- •Содержание отчета по лабораторной работе

- •Ионометрия и рН-метрия Краткие теоретические сведения

- •Лабораторная работа № 14. Определение константы диссоциации слабого электролита потенциометрическим методом

- •Выполнение работы

- •Содержание протокола лабораторной работы

- •Обработка экспериментальных данных

- •Содержание отчета по лабораторной работе

- •Строение вещества. Молекулярные спектры Краткие теоретические сведения

- •Лабораторная работа № 15. Определение константы нестойкости тиоцианата (роданида) железа фотометрическим методом

- •Выполнение работы

- •Содержание протокола лабораторной работы

- •Обработка результатов эксперимента

- •Химическая кинетика Краткие теоретические сведения

- •Лабораторная работа № 16. Определение константы скорости реакции окисления иодида калия персульфатом аммония

- •Выполнение работы

- •Содержание протокола лабораторной работы

- •Обработка результатов эксперимента

- •Содержание отчета по лабораторной работе

- •Лабораторная работа № 17. Исследование кинетики омыления сложного эфира

- •Выполнение работы

- •Содержание протокола лабораторной работы

- •Обработка результатов эксперимента

- •Содержание отчета по лабораторной работе

- •Лабораторная работа № 21. Исследование кинетики ионообменной адсорбции

- •Выполнение работы

- •Содержание протокола лабораторной работы

- •Обработка результатов эксперимента

- •Содержание отчета по лабораторной работе

- •Лабораторная работа № 7. Приготовление буферного раствора

- •Общие сведения

- •Контрольные вопросы

- •Оборудование и реактивы

- •Выполнение работы

- •I. Выбрать реактивы для приготовления буферного раствора.

- •II. Рассчитать объемы реактивов для приготовления буферного раствора.

- •III. Приготовить буферный раствор и определить его рН

- •IV. Определить буферную емкость

- •Протокол лабораторной работы

- •Обработка результатов эксперимента

- •Содержание отчета по лабораторной работе

- •Литература

- •Содержание

Лабораторная работа №6. Получение кривой разгонки

Цель работы: изучить особенности перегонки двухкомпонентной системы; составить материальный баланс процесса перегонки.

Сущность метода. Дробная (или фракционная) перегонка применяется для выделения в чистом виде компонентов смеси жидкостей, отличающихся по температурам кипения и не образующих друг с другом азеотропных смесей. В зависимости от природы компонентов прибор нагревают на водяных банях, электроплитках или горелкой на асбестовой сетке.

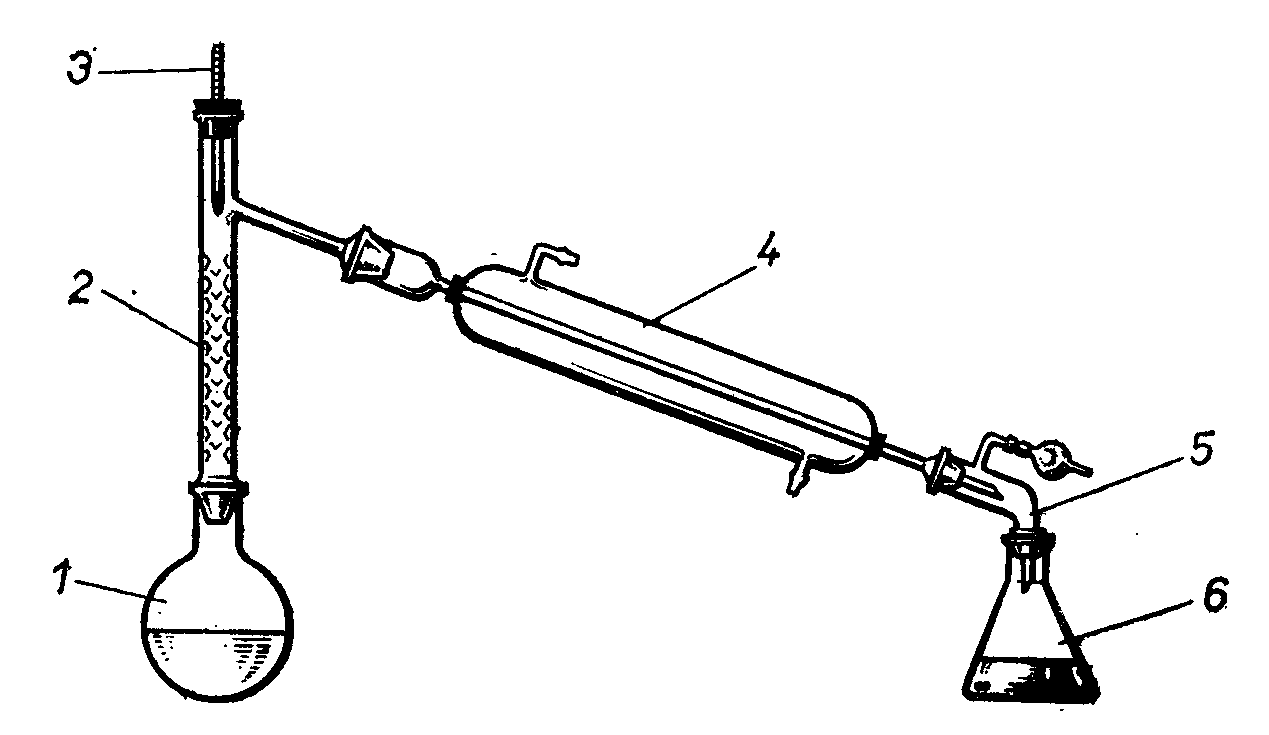

Смесь разгоняют в приборе (рис. 8). В качестве приемника используют мерный цилиндр. После того как прибор собран и установлен, вынимают пробку с термометром из дефлегматора. Вставляют воронку (конец ее трубки должен находиться ниже отвода у дефлегматора) и наливают смесь. На дно колбы помещают «кипелки». Дистиллят должен поступать в приемник со скоростью 30-40 капель в минуту.

В ходе разгонки собирают три фракции: первая фракция – от начала перегонки до момента, когда температура кипения начнет быстро повышаться. Быстрое повышение температуры означает ее подъем на 5 – 7°С в течение 10 – 20 с. Собранную фракцию после измерения ее объема переливают в плоскодонную колбочку. Вторая фракция (промежуточная) собирается во время быстрого повышения температуры отходящих паров. Третья фракция (окончательная) собирается с момента прекращения быстрого роста температуры до конца перегонки.

Перегонку прекращают, когда в перегонной колбе остается 2-3 мл жидкости. Для лучшего разделения смеси веществ проводят вторичную разгонку. В перегонную колбу помещают первую (головную) фракцию и перегоняют ее в прежних температурных пределах. При этом получающаяся фракция обогащается низкокипящим компонентом.

Рис. 8. Прибор для фракционной разгонки жидких веществ: 1 – перегонная колба; 2 – дефлегматор, 3 – термометр, 4 – холодильник, 5 – алонж; 6 – приемник

Когда температура отходящих паров достигнет верхней границы первого температурного интервала, перегонку прекращают. Прибор охлаждают. В перегонную колбу добавляют среднюю фракцию от первой перегонки и вновь начинают разгонку, как описано выше. По окончании перегонки средней фракции к остатку приливают третью фракцию и продолжают разгонку, собирая фракции во второй и третий приемники. При многократном повторении разгонки средняя фракция значительно уменьшается, разделяясь на первую и третью фракции. При этом происходит сужение температурных интервалов крайних фракций. Таким способом удается достаточно хорошо разделить смесь компонентов. При прерывании перегонки необходимо каждый раз добавлять новые «кипелки».

Для работы используются системы, в которых оба компонента значительно отличаются по температуре кипения (при наличии азеотропных смесей это не столь существенно) и по показателю преломления. Например: бензол – ацетон; бензол – хлороформ; дихлорэтан – толуол; четыреххлористый углерод – ацетон; ацетон – хлороформ; пропиловый спирт – четыреххлористый углерод; этиловый спирт – вода; четыреххлористый углерод – этиловый спирт; этиловый спирт – бензол. Ниже приведены характеристики перечисленных веществ.

Вещество |

Химическая формула |

Ткипения, °С |

Показатель преломления |

Плотность, d20 г/см3 |

Бензол |

С6Н6 |

80 |

1,5011 |

0,8790 |

Ацетон |

СН3СОСН3 |

56 |

1,3588 |

0,7905 |

Хлороформ |

СНСl3 |

61 |

1,4449 |

1,489 |

1,2-Дихлорэтан |

CH2ClCH2Cl |

83 |

1,4448 |

1,2570 |

Толуол |

C6H5CH3 |

111 |

1,4969 |

0,8670 |

Четыреххлористый углерод |

CCl4 |

77 |

1,4603 |

1,5940 |

Пропиловый спирт |

CH3CH2CH2OH |

97 |

1,3853 |

0,8040 |

Этиловый спирт |

CH3CH2OH |

78 |

1,3611 |

0,7893 |

Вода |

H2O |

100 |

1,3330 |

0,9982 |

Оборудование и реактивы. Круглодонная колба объемом 100 мл; дефлегматор длиной 100 мм; насадка Вюрца; холодильник Либиха, длиной 300 мм; алонж; мерный цилиндр объемом 15 – 25 мл – 3 шт.; мерный цилиндр объемом 50 – 100 мл; пробирка – 1 шт.