- •1.1. Системы измерения физических величин,

- •1.2. Основные физические свойства жидкостей

- •2.1. Силы, действующие в жидкости.

- •2.2. Дифференциальные уравнения равновесия

- •2.3. Интегрирование дифференциальных уравнений равновесия

- •2.4. Полное (абсолютное) и манометрическое давление.

- •2.5. Давление жидкости на плоские поверхности.

- •2.6. Положение центра избыточного давления

- •2.7. Эпюры гидростатического давления

- •2.8. Давление жидкости на криволинейные (цилиндрические) (цилиндрические) поверхности

- •2.9. Плавание тел

- •Метацентрический радиус определяется по формуле

- •3.1. Два метода изучения движения жидкости

- •3.2. Линии тока, трубка тока, траектории и струйка

- •3.3. Уравнение линии тока

- •3.4. Понятия расхода, средней скорости, живого сечения,

- •3.5. Уравнение неразрывности

- •3.6. Вихревые и безвихревые движения

- •3.7 Уравнение компонентов вихря

- •Глава четвертая основные уравнения гидродинамики

- •4.1. Основные дифференциальные уравнения движения

- •4.2. Дифференциальные уравнения движения

- •4.3. Критерии подобий и моделирование

- •4.4. Интегралы уравнения движения жидкости

- •4.5. Интеграл Лагранжа-Коши

- •4.6. Интеграл л. Эйлера

- •4.7. Интеграл д. Бернулли

- •4.8. Геометрическое и энергетическое истолкование

- •4.9. Уравнение д. Бернулли

- •4.10. Уравнение д. Бернулли

- •4.11. Гидравлический и пьезометрический уклоны

- •Гидравлические сопротивления

- •5.1. Понятие о гидравлических сопротивлениях

- •5.2. Режимы движения жидкости. Число Рейнольдса

- •5.3. Характер зависимости потерь напора

- •Для турбулентного движения

- •5.4. Основное уравнение равномерного движения

- •5.5. Общее выражение потерь напора на трение

- •5.6. Равномерное ламинарное движение жидкости

- •Распределение скоростей по сечению круглой трубы

- •Расход и средняя скорость течения

- •Потери напора на трение в круглой трубе

- •5.7. Структура турбулентного потока

- •5.8. Уравнение Рейнольдса

- •5.9. Гипотезы Буссинеска и Прандтля

- •5.10. Турбулентное движение жидкости

- •5.11. Влияние шероховатости стенки трубы

- •5.12. Местные гидравлические сопротивления

- •5.13. Определение длины влияния местных сопротивлений

- •6.1. Истечение жидкости через малые отверстия

- •6.2. Истечение жидкости из насадков при постоянном напоре

- •6.3. Свободные струи. Общие сведения

- •6.4. Затопленная турбулентная струя

- •6.5. Незатопленная турбулентная струя

- •7.1. Основные зависимости для гидравлического расчета

- •7.2. Гидравлические характеристики трубопроводов

- •7.3. Понятие о длинных и коротких трубопроводах

- •7.4 Гидравлический расчет простого короткого трубопровода

- •7.5. Основные задачи по расчету простых

- •7.6. Гидравлический расчет простого

- •7.7. Гидравлический расчет сложных трубопроводов

- •Параллельно разветвленный трубопровод

- •7.8. Гидравлический расчет простого длинного трубопровода

- •7.9. Расчет распределительной

- •7.10. Основы технико-экономического расчета трубопроводов

- •8.2. Гидравлические расчеты открытых каналов

- •8.3. Допустимые скорости

- •8.4. Движение жидкости в самотечных трубопроводах

- •Движение жидкости в пористой среде

- •9.1 Основные понятия и определения

- •9.2. Основные законы фильтрации

- •9.3. Определение коэффициента фильтрации

- •9.4. Безнапорное движение грунтовых вод

- •Разделив переменные

- •9.5. Напорное движение грунтовых вод

2.4. Полное (абсолютное) и манометрическое давление.

Пьезометрическая высота. Вакуум. Гидростатический напор

Если рассматривать гидростатическое давление жидкости на стенку сосуда, в который она налита, то в точке А (рис.4) это давление будет выражаться зависимостью (2.14). С внешней стороны на стенку сосуда действует атмосферное давление pа. Следовательно, стенка сосуда будет испытывать давление, равное разности абсолютного гидростатического и атмосферного давлений. Превышение давления над атмосферным называется манометрическим или положительным избыточным гидростатическим давлением:

![]() .

(2.17)

.

(2.17)

Давление же p = pм + pа, т.е. гидравлическое давление с учетом атмосферного, называется абсолютным гидростатическим давлением.

Если сосуд открыт, как на рис.3, то давление на свободную поверхность жидкости равно атмосферному давлению pа, т.е. p0 = pа. В этом случае манометрическое давление представляет собой весовое давление жидкости, равное

![]() .

(2.18)

.

(2.18)

Давление можно измерять также высотой столба, какой – либо жидкости (воды, ртути, спирта и т.д.), что видно из формулы (2.16).

Учитывая формулу (2.16), из уравнений (2.17) и (2.18) получим

![]() .

(2.19)

.

(2.19)

Рис.4

В выражении (2.19) переменными величинами являются лишь h и pм, следовательно, манометрическое давление pм в любой точке жидкости характеризуется только глубиной ее погружения или, иначе, глубина погружения любой точки характеризует манометрическое давление в ней.

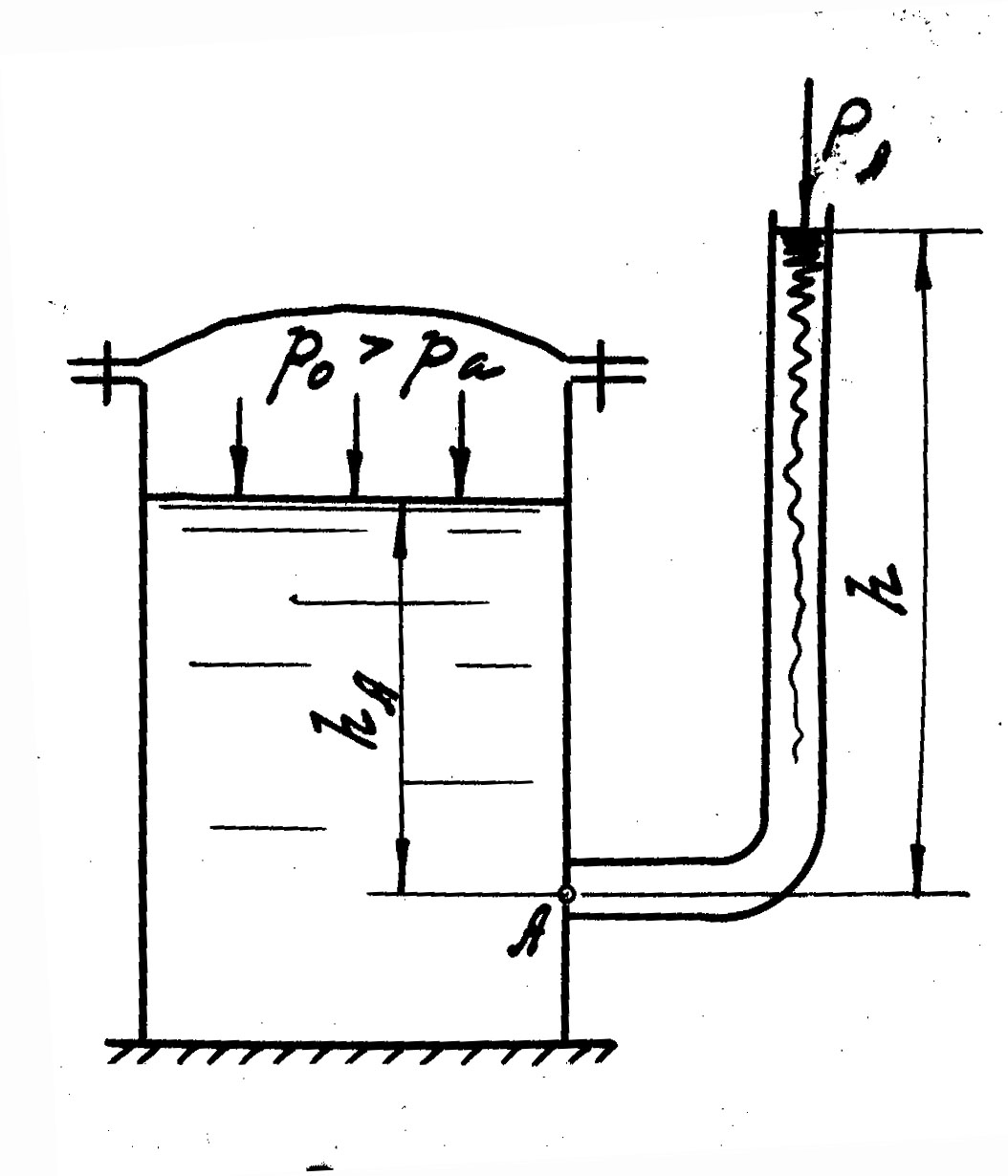

Если в точке А к резервуару, наполненному жидкостью, присоединить открытую в атмосферу трубку (см.рис.4), то уровень жидкости в такой трубке установится на отметке, большей или меньшей

отметки уровня жидкости в резервуаре в зависимости от того, будет ли p0 больше или меньше pа. Такие трубки называют пьезометрами, или, в общем случае, жидкостными манометрами. Высоту h называют пьезометрической, или манометрической высотой. Пьезометрическая высота является мерой гидростатического давления в линейных единицах. Если атмосферное давление pа (техническую атмосферу), равное 1кгс/м2=10тс/м2=9,81∙104Н/м2, выразить пьезометрической высотой h (в метрах водяного столба), то получим

![]() м вод. ст.

м вод. ст.

Следовательно, одна техническая атмосфера измеряется высотой столба воды 10 м.

Пользуясь пьезометром, можно определить давление в любой точке жидкости путем отсчета высоты столба жидкости.

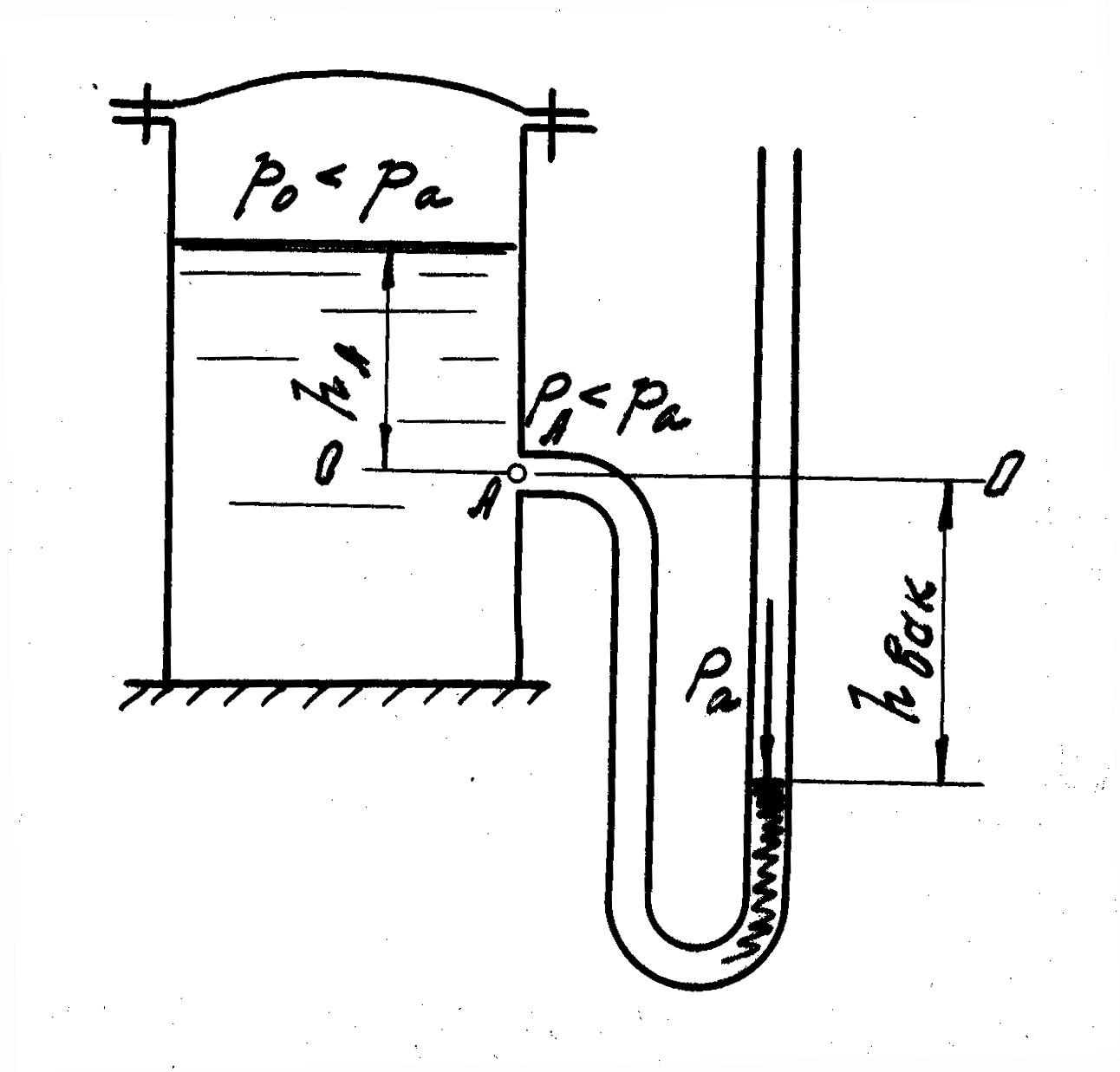

Если абсолютное

гидростатическое давление в какой-либо

точке жидкости (рис.5) меньше атмосферного

(p<pа),то

манометрическое давление в ней будет

отрицательным. Например, если в точке

А (рис.5) pА/![]() =6

м вод.ст., то получаем

=6

м вод.ст., то получаем

![]() м вод. ст. = -0,4ат.

м вод. ст. = -0,4ат.

В буквальном выражении можно записать

![]() ,

где

,

где

![]() .

.

Отсюда

![]() –

вакуумметрическая высота,

–

вакуумметрическая высота,

где p0/ +hА=pА/ −высота, отвечающая абсолютному гидростатическому давлению в точке А:

![]() м вод. ст.

м вод. ст.

Знак минус указывает, что давление в рассматриваемом баллоне А меньше атмосферного на 0,4 атм, а жидкость в ней сжата давлением 0,6 атм, следовательно, не испытывает растягивающих напряжений.

Рис.5

Недостаток абсолютного давления до атмосферного называют вакуумом (от латинского vacuum − разрежение). Высоту столба жидкости, измеряющую вакуум, называют вакуумной высотой и обозначают:

![]() .

(2.20)

.

(2.20)

Из выражения (2.20) следует, что вакуум может меняться в пределах от 10 м вод. ст. (1ат) до нуля.

Приборы для измерения вакуума называют вакуумметрами или обратными пьезометрами.

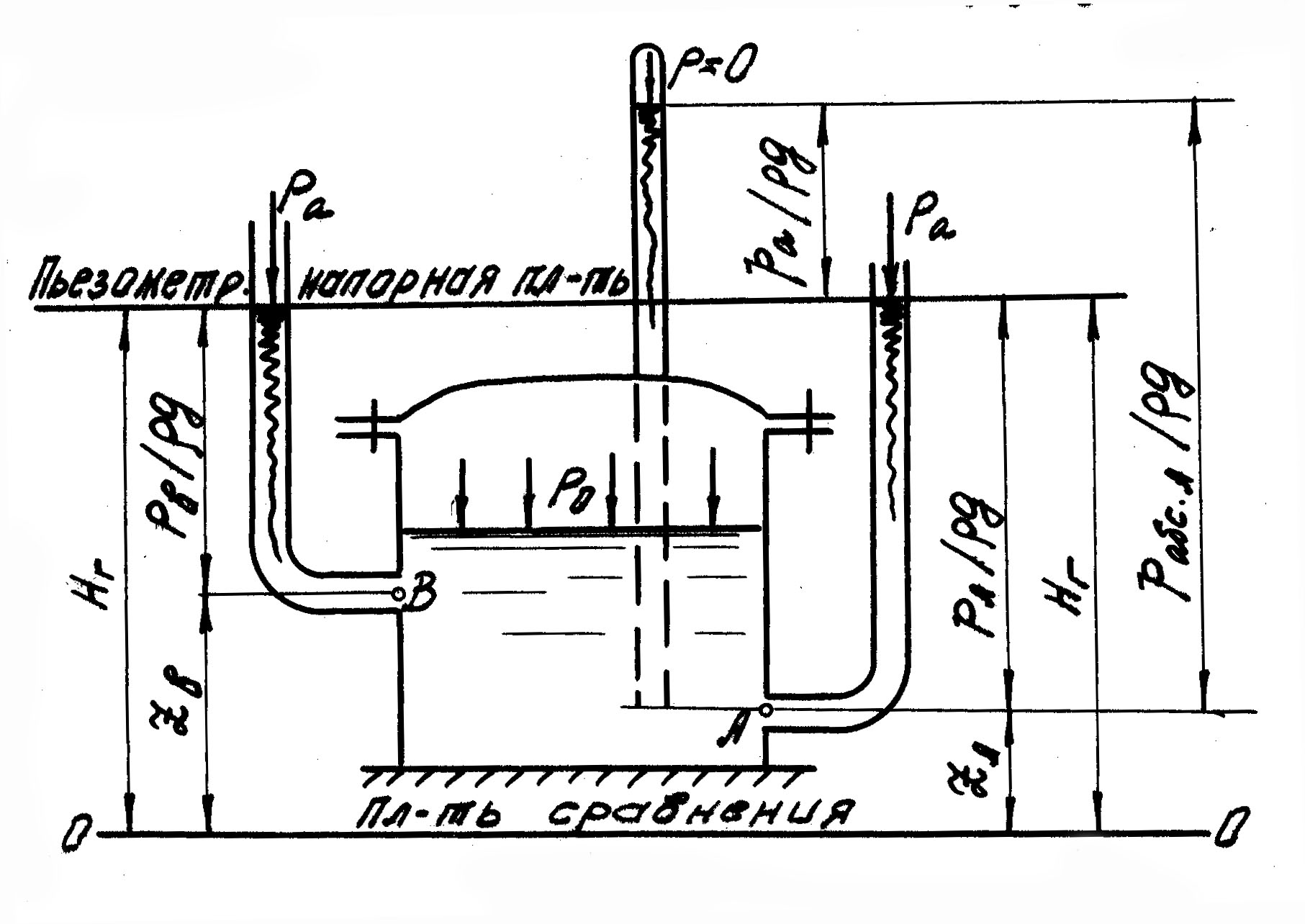

Рассмотрим жидкость в закрытом резервуаре с давлением на свободной поверхности p0 (рис. 6). Выберем в этом резервуаре две произвольные точки А и В и присоединим к каждой из них по пьезометру. Для сопоставления величин выберем плоскость сравнения (линия 0-0). Обозначим координаты (отметки) точек А и В по отношению к плоскости сравнения 0-0 через zА и zВ. Если избыточное гидростатическое давление в этих точках соответственно pА и pВ, то пьезометрические высоты в пьезометрах, подключенных к точкам А и В соответственно будут равны pА/ и pВ/ .

Рис.6

Суммы высот ZА+pА/ или ZВ=pВ/ называются гидростатическим напором в данной точке жидкости относительно выбранной плоскости сравнения 0–0. Согласно уравнению (2.21), эти суммы равны между собой. Следовательно, для данного объема жидкости гидростатический напор относительно выбранной плоскости сравнения есть величина постоянная, т.е.

![]() .

(2.21)

.

(2.21)

Если же к точкам А и В подсоединить запаянные сверху трубки, из которых откачан весь воздух, то жидкость в этих трубках поднимается выше, чем в пьезометрах на высоту pа/ , отвечающую атмосферному давлению.

Высота подъема уровня жидкости в запаянной трубке будет выражать абсолютное гидростатическое давление в точке, к которой трубка присоединена.