- •1.1. Системы измерения физических величин,

- •1.2. Основные физические свойства жидкостей

- •2.1. Силы, действующие в жидкости.

- •2.2. Дифференциальные уравнения равновесия

- •2.3. Интегрирование дифференциальных уравнений равновесия

- •2.4. Полное (абсолютное) и манометрическое давление.

- •2.5. Давление жидкости на плоские поверхности.

- •2.6. Положение центра избыточного давления

- •2.7. Эпюры гидростатического давления

- •2.8. Давление жидкости на криволинейные (цилиндрические) (цилиндрические) поверхности

- •2.9. Плавание тел

- •Метацентрический радиус определяется по формуле

- •3.1. Два метода изучения движения жидкости

- •3.2. Линии тока, трубка тока, траектории и струйка

- •3.3. Уравнение линии тока

- •3.4. Понятия расхода, средней скорости, живого сечения,

- •3.5. Уравнение неразрывности

- •3.6. Вихревые и безвихревые движения

- •3.7 Уравнение компонентов вихря

- •Глава четвертая основные уравнения гидродинамики

- •4.1. Основные дифференциальные уравнения движения

- •4.2. Дифференциальные уравнения движения

- •4.3. Критерии подобий и моделирование

- •4.4. Интегралы уравнения движения жидкости

- •4.5. Интеграл Лагранжа-Коши

- •4.6. Интеграл л. Эйлера

- •4.7. Интеграл д. Бернулли

- •4.8. Геометрическое и энергетическое истолкование

- •4.9. Уравнение д. Бернулли

- •4.10. Уравнение д. Бернулли

- •4.11. Гидравлический и пьезометрический уклоны

- •Гидравлические сопротивления

- •5.1. Понятие о гидравлических сопротивлениях

- •5.2. Режимы движения жидкости. Число Рейнольдса

- •5.3. Характер зависимости потерь напора

- •Для турбулентного движения

- •5.4. Основное уравнение равномерного движения

- •5.5. Общее выражение потерь напора на трение

- •5.6. Равномерное ламинарное движение жидкости

- •Распределение скоростей по сечению круглой трубы

- •Расход и средняя скорость течения

- •Потери напора на трение в круглой трубе

- •5.7. Структура турбулентного потока

- •5.8. Уравнение Рейнольдса

- •5.9. Гипотезы Буссинеска и Прандтля

- •5.10. Турбулентное движение жидкости

- •5.11. Влияние шероховатости стенки трубы

- •5.12. Местные гидравлические сопротивления

- •5.13. Определение длины влияния местных сопротивлений

- •6.1. Истечение жидкости через малые отверстия

- •6.2. Истечение жидкости из насадков при постоянном напоре

- •6.3. Свободные струи. Общие сведения

- •6.4. Затопленная турбулентная струя

- •6.5. Незатопленная турбулентная струя

- •7.1. Основные зависимости для гидравлического расчета

- •7.2. Гидравлические характеристики трубопроводов

- •7.3. Понятие о длинных и коротких трубопроводах

- •7.4 Гидравлический расчет простого короткого трубопровода

- •7.5. Основные задачи по расчету простых

- •7.6. Гидравлический расчет простого

- •7.7. Гидравлический расчет сложных трубопроводов

- •Параллельно разветвленный трубопровод

- •7.8. Гидравлический расчет простого длинного трубопровода

- •7.9. Расчет распределительной

- •7.10. Основы технико-экономического расчета трубопроводов

- •8.2. Гидравлические расчеты открытых каналов

- •8.3. Допустимые скорости

- •8.4. Движение жидкости в самотечных трубопроводах

- •Движение жидкости в пористой среде

- •9.1 Основные понятия и определения

- •9.2. Основные законы фильтрации

- •9.3. Определение коэффициента фильтрации

- •9.4. Безнапорное движение грунтовых вод

- •Разделив переменные

- •9.5. Напорное движение грунтовых вод

7.7. Гидравлический расчет сложных трубопроводов

Сложные трубопроводы подробно рассматриваются в специальных курсах.

Ниже приводятся основы гидравлического расчета параллельно разветвленного трубопровода и трубопровода с непрерывной раздачей расхода по пути.

Параллельно разветвленный трубопровод

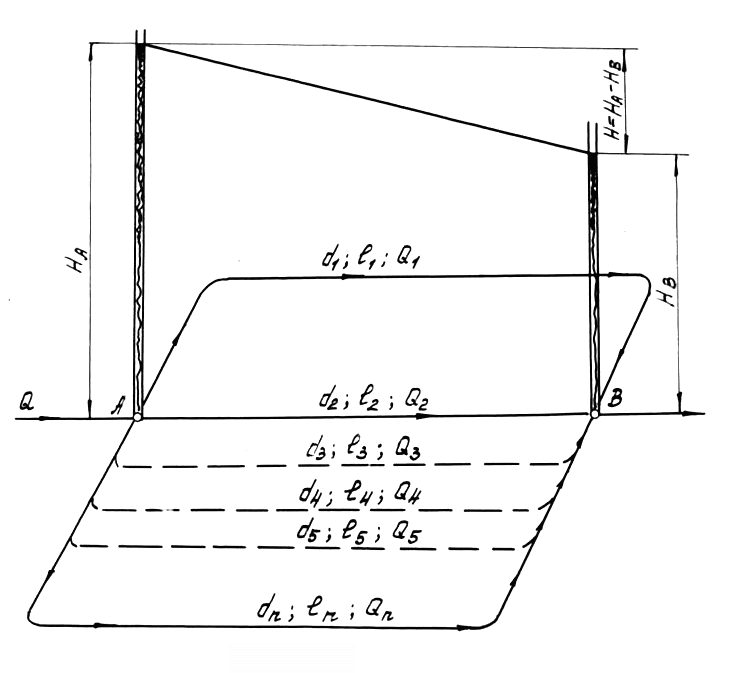

На рис.9 приведена схема сложного трубопровода, состоящего из ветвей различной длины и диаметра, соединенных параллельно.

Цель гидравлического

расчета заключается в определении

расходов

![]() в каждой ветви и потерь напора Н

на пути от А

до В.

в каждой ветви и потерь напора Н

на пути от А

до В.

В точках А

и В

гидростатические напоры

![]() являются общими для каждой из n

ветви, поэтому потеря напора для любой

из ветвей будет одинаковой и равной:

являются общими для каждой из n

ветви, поэтому потеря напора для любой

из ветвей будет одинаковой и равной:

![]() .

.

Так как система состоит из n уравнений, в которых (n+1) неизвестных, а именно n расходов ( ) и потеря напора Н, то для решения задачи требуется еще одно уравнение. Им может служить уравнение, полученное из условия неразрывности, а именно:

![]() (7.22)

(7.22)

При совместном решении системы уравнений (7.21) и (7.22) определяются потери напора Н и расходы в ветвях . Задача решается в такой последовательности. После совместного решения уравнений (7.21), найдем

Затем, пользуясь уравнением (7.22), будем иметь

![]() ,

,

откуда

.

.

Далее определяем

![]() .

.

Потерю напора Н можно определить по формуле

.

.

Рис.9

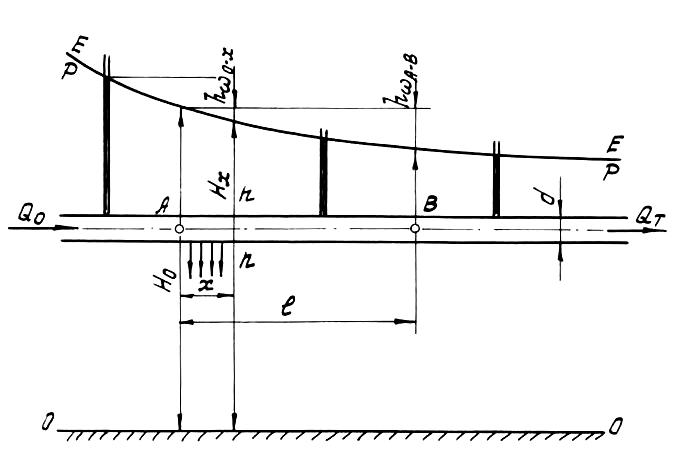

7.8. Гидравлический расчет простого длинного трубопровода

с непрерывной равномерной раздачей расхода по пути

Пусть на участке

А–В

(рис.10) через продольную щель трубопровода

происходит непрерывный сброс жидкости

так, что расход

![]() ,

который проходит к узлу А,

постепенно уменьшается по пути к узлу

В

до величины транзитного расхода

,

который проходит к узлу А,

постепенно уменьшается по пути к узлу

В

до величины транзитного расхода

![]() .

Под транзитным расходом

понимается расход, проходящий без

изменения про участку А–В

и предназначенный для использования

на участке, расположенном ниже по

течению.

.

Под транзитным расходом

понимается расход, проходящий без

изменения про участку А–В

и предназначенный для использования

на участке, расположенном ниже по

течению.

Допустим, что

сбросной расход на участке А–В

распределяется равномерно, т.е.

![]() .

.

Рис.10

Определяем расход в створе n-n трубы на расстоянии Х от узла А

![]() ,

,

где

![]() –сбросной расход на участке от узла А

до створа

n-n.

–сбросной расход на участке от узла А

до створа

n-n.

Гидравлический уклон в сечении n-n будет

,

,

или

Здесь

![]() –потери напора на участке

–потери напора на участке

![]() .

К

–расходная характеристика трубы.

.

К

–расходная характеристика трубы.

Тогда

![]() .

.

Но .

Следовательно,

или

![]() .

.

Для построения

пьезометрической линии

![]() найдем уравнение пьезометрической

линии. Очевидно, что в сечении n-n

гидростатический напор

найдем уравнение пьезометрической

линии. Очевидно, что в сечении n-n

гидростатический напор

![]() ,

следовательно, уравнение пьезометрической

линии можно записать в виде

,

следовательно, уравнение пьезометрической

линии можно записать в виде

![]() .

.

Потеря напора на участке длиной

.

.

Так как

![]() ,

где

,

где

![]() –расход, уходящий из трубы через щель

на пути

,

то для всего участка

–расход, уходящий из трубы через щель

на пути

,

то для всего участка

.

.

Если транзитный

расход равен нулю, то

![]() и мы получим

и мы получим

![]()

Из последнего выражения видно, что при непрерывной раздаче расхода на участке потери напора на трение в три раза меньше по сравнению с потерями напора при транспортировке всего расхода , когда непрерывная раздача отсутствует.

7.9. Расчет распределительной

тупиковой водопроводной сети

При расчете могут встретиться два случая:

1) расчет новой сети, когда отсутствует заранее заданный напор в начальном пункте ( отметка уровня воды в водонапорной башне);

2) расчет распределительной сети с заданным напором в голове системы, что имеет место при подключении сети к уже имеющемуся водонапорному баку или существующему трубопроводу.

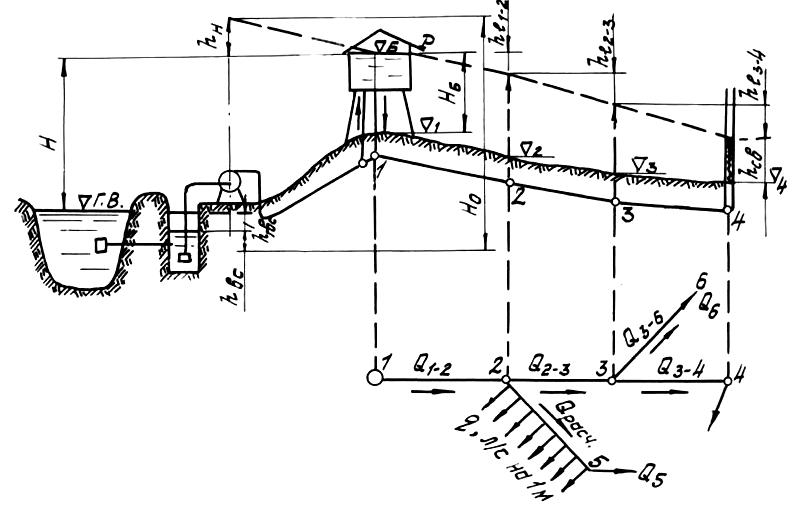

Рассмотрим случай, когда отметка горизонта воды в водонапорной башне неизвестна (рис.11).

Рис.11

Рис.11

Исходные данные:

а) длины участков сети, их расположение в плане, отметки земли по трассе трубопровода;

б) узловые расходы,

т.е. расходы, отбираемые в отдельных

точках сети (![]() );

);

в) расходы q, отбираемые с 1 м длины того или иного участка сети (в данном случае участка 2-5);

г) свободные напоры

![]() в отдельных точках (узлах) сети, т.е.

отсчитываемые от поверхности земли,

последние заданы, например,

в отдельных точках (узлах) сети, т.е.

отсчитываемые от поверхности земли,

последние заданы, например,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() .

.

Задача гидравлического расчета в данном случае:

а) определить диаметры d труб на отдельных участках сети;

б) определить отметку горизонта в водонапорной башне, обеспечивающую подачу требуемых расходов в заданные точки сети.

Порядок расчета

Устанавливаем расчетные расходы для отдельных участков сети. Расчетный расход какого-либо участка сети должен равняться сумме расходов, забираемых на сети ниже по течению этого участка. Например,

.

Расчетный расход для участка 2–5

составляет

.

Расчетный расход для участка 2–5

составляет

![]() .

.

Намечаем в сети линию, которую принимаем за магистральную. Такой линией должна быть линия, по которой пропускается наибольший расход, имеющая наибольшую длину и проходящая по наиболее высоким отметкам поверхности земли. В данном случае это линия 1–2–3–4.

Если в качестве магистральной будет выбрана линия, не отвечающая перечисленным требованиям, то в отдельные конечные точки ответвления не будут поступать требуемые расходы. На это будет указывать то, что в этих конечных пунктах отметки пьезометрической линии будут выше, чем в узлах, расположенных выше (по течению).

Рассчитываем магистральную линию, для чего:

а) задаемся для каждого участка магистрали так называемой экономической скоростью . Величина этой скорости зависит от диаметра труб (чем больше диаметр, тем больше ). Численные значения экономических скоростей для различных диаметров приводятся в справочной литературе, например в таблицах Ф.А. Шевелева или в таблице УП приложения в задачнике по гидравлике А.В. Андреевской, Н.Н. Кременецкого и М.В. Пановой;

б) задавшись скоростями для каждого участка магистрали определяем диаметры труб из соотношения

![]() ,

,

где

![]() ,

,

откуда

![]() .

.

Найденные значения диаметров округляем до ближайшего (большего или меньшего) стандартного (сортаментного) значения;

в) для полученных значений диаметра, пользуясь таблицей [5], определяем соответствующие значения расходной характеристики К;

г) вычисляем для каждого участка магистрали потери напора по длине по формуле

;

д) зная потери

напора

для каждого участка магистрали, строим

пьезометрическую линию Р–Р,

начиная с конца магистрали, поскольку

отметка

![]() нам задана.

нам задана.

4. Определяем

отметку

![]() горизонта воды в баке водонапорной

башни по формуле

горизонта воды в баке водонапорной

башни по формуле

![]() ,

,

где

![]() –суммарные потери напора по длине всей

магистрали.

–суммарные потери напора по длине всей

магистрали.

Отметка обусловливает высоту водонапорной башни.

5. Рассчитываем ответвления. Целью этого расчета является подбор диаметра труб для каждого ответвления, обеспечивающего в конечном пункте свободный напор не меньше требуемого.

Поскольку мы уже построили пьезометрическую линию для магистрали, тем самым мы установили отметки этой линии, т.е. напоры, в начале каждого ответвления, а напоры в концах ответвлений нам заданы.

Порядок расчета ответвлений:

а) вычисляем потери

напора по длине

для каждого ответвления по формуле

![]() ,

где

,

где

![]() –отметки пьезометрической линии

соответственно в начале и конце

ответвления;

–отметки пьезометрической линии

соответственно в начале и конце

ответвления;

б) из формулы для

потери напора по длине определяем

значения расходной характеристики

![]() для каждого ответвления

для каждого ответвления

![]() ;

;

в) по таблице для полученных значений находим соответствующие значения диаметра, причем последние округляются до ближайшего большего стандартного значения;

г) по найденным

округленным значениям диаметра определяем

значения расходной характеристики

и вычисляем действительные потери

напора по длине

![]() ,

после чего уточняем свободные напоры

в концах ответвления.

,

после чего уточняем свободные напоры

в концах ответвления.