- •1.1. Системы измерения физических величин,

- •1.2. Основные физические свойства жидкостей

- •2.1. Силы, действующие в жидкости.

- •2.2. Дифференциальные уравнения равновесия

- •2.3. Интегрирование дифференциальных уравнений равновесия

- •2.4. Полное (абсолютное) и манометрическое давление.

- •2.5. Давление жидкости на плоские поверхности.

- •2.6. Положение центра избыточного давления

- •2.7. Эпюры гидростатического давления

- •2.8. Давление жидкости на криволинейные (цилиндрические) (цилиндрические) поверхности

- •2.9. Плавание тел

- •Метацентрический радиус определяется по формуле

- •3.1. Два метода изучения движения жидкости

- •3.2. Линии тока, трубка тока, траектории и струйка

- •3.3. Уравнение линии тока

- •3.4. Понятия расхода, средней скорости, живого сечения,

- •3.5. Уравнение неразрывности

- •3.6. Вихревые и безвихревые движения

- •3.7 Уравнение компонентов вихря

- •Глава четвертая основные уравнения гидродинамики

- •4.1. Основные дифференциальные уравнения движения

- •4.2. Дифференциальные уравнения движения

- •4.3. Критерии подобий и моделирование

- •4.4. Интегралы уравнения движения жидкости

- •4.5. Интеграл Лагранжа-Коши

- •4.6. Интеграл л. Эйлера

- •4.7. Интеграл д. Бернулли

- •4.8. Геометрическое и энергетическое истолкование

- •4.9. Уравнение д. Бернулли

- •4.10. Уравнение д. Бернулли

- •4.11. Гидравлический и пьезометрический уклоны

- •Гидравлические сопротивления

- •5.1. Понятие о гидравлических сопротивлениях

- •5.2. Режимы движения жидкости. Число Рейнольдса

- •5.3. Характер зависимости потерь напора

- •Для турбулентного движения

- •5.4. Основное уравнение равномерного движения

- •5.5. Общее выражение потерь напора на трение

- •5.6. Равномерное ламинарное движение жидкости

- •Распределение скоростей по сечению круглой трубы

- •Расход и средняя скорость течения

- •Потери напора на трение в круглой трубе

- •5.7. Структура турбулентного потока

- •5.8. Уравнение Рейнольдса

- •5.9. Гипотезы Буссинеска и Прандтля

- •5.10. Турбулентное движение жидкости

- •5.11. Влияние шероховатости стенки трубы

- •5.12. Местные гидравлические сопротивления

- •5.13. Определение длины влияния местных сопротивлений

- •6.1. Истечение жидкости через малые отверстия

- •6.2. Истечение жидкости из насадков при постоянном напоре

- •6.3. Свободные струи. Общие сведения

- •6.4. Затопленная турбулентная струя

- •6.5. Незатопленная турбулентная струя

- •7.1. Основные зависимости для гидравлического расчета

- •7.2. Гидравлические характеристики трубопроводов

- •7.3. Понятие о длинных и коротких трубопроводах

- •7.4 Гидравлический расчет простого короткого трубопровода

- •7.5. Основные задачи по расчету простых

- •7.6. Гидравлический расчет простого

- •7.7. Гидравлический расчет сложных трубопроводов

- •Параллельно разветвленный трубопровод

- •7.8. Гидравлический расчет простого длинного трубопровода

- •7.9. Расчет распределительной

- •7.10. Основы технико-экономического расчета трубопроводов

- •8.2. Гидравлические расчеты открытых каналов

- •8.3. Допустимые скорости

- •8.4. Движение жидкости в самотечных трубопроводах

- •Движение жидкости в пористой среде

- •9.1 Основные понятия и определения

- •9.2. Основные законы фильтрации

- •9.3. Определение коэффициента фильтрации

- •9.4. Безнапорное движение грунтовых вод

- •Разделив переменные

- •9.5. Напорное движение грунтовых вод

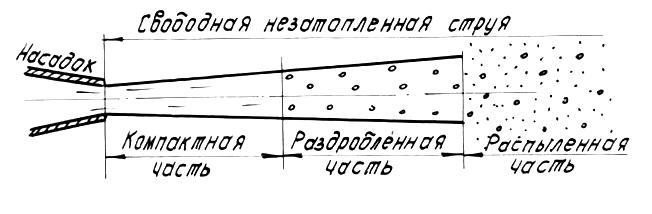

6.5. Незатопленная турбулентная струя

В этой струе можно выделить три характерные части: компактную, раздробленную и распыленную (рис.7).

В пределах компактной части струя сохраняет цилиндрическую форму, а сплошность потока еще не нарушается. В пределах раздробленной части сплошность струи нарушается, причем наблюдается ее постепенное расширение. Наконец, в пределах распыленной части струи происходит распад потока на отдельные капли. Разрушение струи, т.е. ее раздробление, а затем и распыление, объясняется аэрацией струи. Аэрация же, в свою очередь, обусловливается действием сил собственного веса жидкости и сил сопротивления воздуха, вызывающих турбулентный обмен частиц через границу между воздушной и водяной средами.

Рис.7

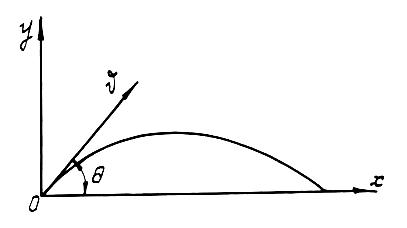

Уравнение теоретической траектории свободной струи выводится из предположения, что все частицы движутся совершенно одинаково, причем каждая, как свободная материальная точка в пустоте. В этом случае уравнение траектории (рис.8) в параметрической форме может быть представлено в виде:

![]() (6.24)

(6.24)

![]() (6.25)

(6.25)

где

![]() –начальная скорость;

–начальная скорость;

![]() –угол наклона вектора начальной скорости

к горизонту;

–угол наклона вектора начальной скорости

к горизонту;

![]() –время.

–время.

Исключая время, получим

![]() (6.26)

(6.26)

Полагая в последней

формуле y=0,

определим

![]() –теоретическую дальность полета струи

(дальность боя), откуда следует, что

теоретическая максимальная дальность

боя будет при

–теоретическую дальность полета струи

(дальность боя), откуда следует, что

теоретическая максимальная дальность

боя будет при

![]()

![]() ,

(6.27)

,

(6.27)

![]() .

(6.28)

.

(6.28)

Рис.8

Формула (6.28) дает

хорошее совпадение с опытом лишь при

напорах истечения

![]()

На дальность боя и высоту подъема струи оказывают влияние сопротивление воздуха и ветер. При этом на дальность боя ветер влияет больше, чем на высоту подъема.

Свободная

незатопленная вертикальная струя,

покидающая насадок со скоростью

,

направленной вертикально вверх,

теоретически поднимается, как это

следует из формулы (6.25), на высоту

![]() :

:

Глава седьмая

НАПОРНОЕ УСТАНОВИВШЕЕСЯ ДВИЖЕНИЕ ЖИДКОСТИ

В ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДАХ

7.1. Основные зависимости для гидравлического расчета

трубопроводов при равномерном напорном движении жидкости

Из формулы потерь

напора по длине

![]() при турбулентном режиме движения

жидкости можно получить выражение для

средней скорости при напорном равномерном

движении жидкости.

при турбулентном режиме движения

жидкости можно получить выражение для

средней скорости при напорном равномерном

движении жидкости.

Преобразуем эту формулу, учитывая, что d=4R:

![]()

откуда

![]() .

.

Обозначим

![]() .

(7.1)

.

(7.1)

Тогда

![]() ,

(7.2)

,

(7.2)

или

![]() .

(7.3)

.

(7.3)

Формула (7.2) так же, как и (7.3), называется формулой Шези.

Эта формула широко применяется в гидротехнической практике для расчета средней скорости потока в каналах, лотках, реках и безнапорных трубах.

Коэффициент с в формуле Шези имеет размерность корня квадратного из ускорения, что непосредственно следует из уравнения (7.1).

В практике расчетов величину с при квадратичной области сопротивления принято определять по эмпирическим и полуэмпирическим формулам. Среди эмпирических формул наибольшее распространение получила формула Н.Н Павловского

![]() ,

(7.4)

,

(7.4)

где

![]() –коэффициент шероховатости русла,

зависящий от материала стенок и их

состояния;

–коэффициент шероховатости русла,

зависящий от материала стенок и их

состояния;

![]() –гидравлический радиус, м.

–гидравлический радиус, м.

![]() –показатель степени, зависящий от

и

.

–показатель степени, зависящий от

и

.

Н.Н. Павловский

считает возможным применять формулу

(7.4) при

![]() и

и

![]()

Из формулы Шези можно получить ряд зависимостей, которые широко применяются при гидравлических расчетах как напорных, так и безнапорных трубопроводов и открытых русл.

Разделив формулы

(7.2) и (7.3) на

![]() ,

получим соответственно

,

получим соответственно

![]() (7.5)

(7.5)

![]() (7.6)

(7.6)

откуда следует

![]() (7.7)

(7.7)

![]() (7.8)

(7.8)

Здесь

![]() –модуль скорости (расходная характеристика);

–модуль скорости (расходная характеристика);

![]() – модуль расхода (расходная характеристика).

– модуль расхода (расходная характеристика).

Решив формулы (7.2) и (7.3) относительно уклона I, получим

![]() ;

(7.9)

;

(7.9)

![]() .

(7.10)

.

(7.10)

Умножив выражения (7.6) и (7.7) на , найдем

![]() ;

(7.11)

;

(7.11)

![]() .

(7.12)

.

(7.12)

Обозначив

![]() получим

получим

![]() ,

(7.13)

,

(7.13)

или

![]() ,

,

где величина

![]() ,

равная потере напора на единицу длины

трубопровода, при расходе, равном

единице, носит название удельного

сопротивления трубопровода.

,

равная потере напора на единицу длины

трубопровода, при расходе, равном

единице, носит название удельного

сопротивления трубопровода.

Формулу (7.13) можно записать в виде

![]() ,

(7.14)

,

(7.14)

где S –сопротивление трубопровода.

Величины К, А, и S представляют собой обобщенные гидравлические параметры трубопровода, использование которых значительно ускоряет гидравлический расчет.

Зависимости (7.8), (7.12), (7.13) и (7.14) являются основными расчетными формулами простого трубопровода при равномерном движении жидкости.

Если область сопротивления будет отличаться от квадратичной, фактическое значение расходной характеристики К определяется по следующему выражению:

![]() ,

(7.15)

,

(7.15)

где

![]() .

(7.16)

.

(7.16)

Значения коэффициента

![]() ,

полученные Ф. А. Шевелевым для основных

видов водопроводных труб, приводятся

в справочной литературе.

,

полученные Ф. А. Шевелевым для основных

видов водопроводных труб, приводятся

в справочной литературе.

С учетом (7.15) расчетные зависимости (7.8) и (7.12) примут вид

![]() (7.17)

(7.17)

и

![]() .

(7.18)

.

(7.18)

Формулу (7.18) можно также представить в виде

![]() ,

(7.19)

,

(7.19)

где

–длина трубопровода, км, а значение

![]() приводится также в справочной литературе.

приводится также в справочной литературе.