- •1.1. Системы измерения физических величин,

- •1.2. Основные физические свойства жидкостей

- •2.1. Силы, действующие в жидкости.

- •2.2. Дифференциальные уравнения равновесия

- •2.3. Интегрирование дифференциальных уравнений равновесия

- •2.4. Полное (абсолютное) и манометрическое давление.

- •2.5. Давление жидкости на плоские поверхности.

- •2.6. Положение центра избыточного давления

- •2.7. Эпюры гидростатического давления

- •2.8. Давление жидкости на криволинейные (цилиндрические) (цилиндрические) поверхности

- •2.9. Плавание тел

- •Метацентрический радиус определяется по формуле

- •3.1. Два метода изучения движения жидкости

- •3.2. Линии тока, трубка тока, траектории и струйка

- •3.3. Уравнение линии тока

- •3.4. Понятия расхода, средней скорости, живого сечения,

- •3.5. Уравнение неразрывности

- •3.6. Вихревые и безвихревые движения

- •3.7 Уравнение компонентов вихря

- •Глава четвертая основные уравнения гидродинамики

- •4.1. Основные дифференциальные уравнения движения

- •4.2. Дифференциальные уравнения движения

- •4.3. Критерии подобий и моделирование

- •4.4. Интегралы уравнения движения жидкости

- •4.5. Интеграл Лагранжа-Коши

- •4.6. Интеграл л. Эйлера

- •4.7. Интеграл д. Бернулли

- •4.8. Геометрическое и энергетическое истолкование

- •4.9. Уравнение д. Бернулли

- •4.10. Уравнение д. Бернулли

- •4.11. Гидравлический и пьезометрический уклоны

- •Гидравлические сопротивления

- •5.1. Понятие о гидравлических сопротивлениях

- •5.2. Режимы движения жидкости. Число Рейнольдса

- •5.3. Характер зависимости потерь напора

- •Для турбулентного движения

- •5.4. Основное уравнение равномерного движения

- •5.5. Общее выражение потерь напора на трение

- •5.6. Равномерное ламинарное движение жидкости

- •Распределение скоростей по сечению круглой трубы

- •Расход и средняя скорость течения

- •Потери напора на трение в круглой трубе

- •5.7. Структура турбулентного потока

- •5.8. Уравнение Рейнольдса

- •5.9. Гипотезы Буссинеска и Прандтля

- •5.10. Турбулентное движение жидкости

- •5.11. Влияние шероховатости стенки трубы

- •5.12. Местные гидравлические сопротивления

- •5.13. Определение длины влияния местных сопротивлений

- •6.1. Истечение жидкости через малые отверстия

- •6.2. Истечение жидкости из насадков при постоянном напоре

- •6.3. Свободные струи. Общие сведения

- •6.4. Затопленная турбулентная струя

- •6.5. Незатопленная турбулентная струя

- •7.1. Основные зависимости для гидравлического расчета

- •7.2. Гидравлические характеристики трубопроводов

- •7.3. Понятие о длинных и коротких трубопроводах

- •7.4 Гидравлический расчет простого короткого трубопровода

- •7.5. Основные задачи по расчету простых

- •7.6. Гидравлический расчет простого

- •7.7. Гидравлический расчет сложных трубопроводов

- •Параллельно разветвленный трубопровод

- •7.8. Гидравлический расчет простого длинного трубопровода

- •7.9. Расчет распределительной

- •7.10. Основы технико-экономического расчета трубопроводов

- •8.2. Гидравлические расчеты открытых каналов

- •8.3. Допустимые скорости

- •8.4. Движение жидкости в самотечных трубопроводах

- •Движение жидкости в пористой среде

- •9.1 Основные понятия и определения

- •9.2. Основные законы фильтрации

- •9.3. Определение коэффициента фильтрации

- •9.4. Безнапорное движение грунтовых вод

- •Разделив переменные

- •9.5. Напорное движение грунтовых вод

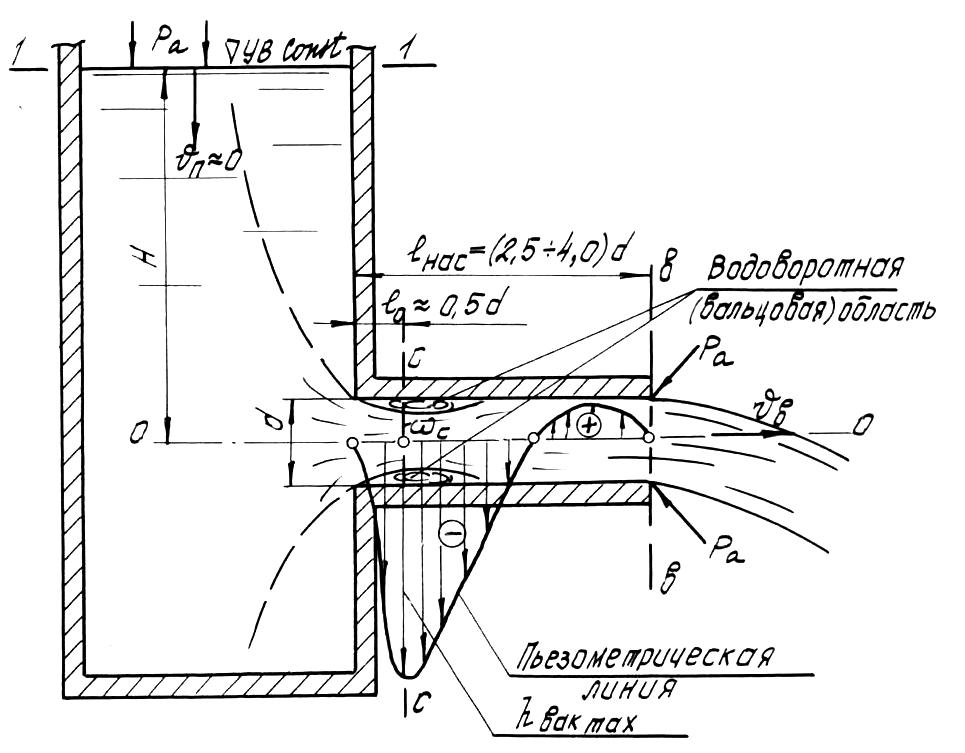

6.2. Истечение жидкости из насадков при постоянном напоре

Рассмотрим истечение жидкости в атмосферу через внешний круглоцилиндрический насадок (насадок Вентури) – рис.3:

![]() –длина насадка;

–длина насадка;

![]() –площадь поперечного

сечения насадка на выходе;

–площадь поперечного

сечения насадка на выходе;

![]() –площадь отверстия,

к которому присоединен насадок.

–площадь отверстия,

к которому присоединен насадок.

Как видим, при выходе в среду атмосферного давления сжатие струи отсутствует.

Водоворотная область так же, как и транзитная струя в пределах этой области, характеризуется наличием вакуума. Причем максимальный вакуум наблюдается в сечении С–С, где струя имеет наибольшее сжатие и где скорости в транзитной струе, а также кинетическая энергия жидкости оказываются наибольшими.

Известно, что с возрастанием кинетической энергии потока в рассматриваемом сечении потенциальная энергия должна уменьшаться.

Рис.3

Если в сечении

![]() имеем атмосферное давление, то, двигаясь

от этого сечения против течения и попадая

в область, где скорости благодаря сжатию

струи оказываются большими, чем в сечении

,

мы получим давление в этой области

меньше, чем в сечении

,

т.е. меньше атмосферного давления.

имеем атмосферное давление, то, двигаясь

от этого сечения против течения и попадая

в область, где скорости благодаря сжатию

струи оказываются большими, чем в сечении

,

мы получим давление в этой области

меньше, чем в сечении

,

т.е. меньше атмосферного давления.

Пьезометрическая линия для насадка в соответствии со сказанным получает вид, показанный на рис.2.

Найдем расчетные

зависимости для

![]() и Q.

Для этой цели соединим уравнения Бернулли

сечения 1–1 и

(см.рис.3) и , рассуждая точно так же, как

и в случае истечения жидкости через

отверстия, получаем следующие расчетные

формулы:

и Q.

Для этой цели соединим уравнения Бернулли

сечения 1–1 и

(см.рис.3) и , рассуждая точно так же, как

и в случае истечения жидкости через

отверстия, получаем следующие расчетные

формулы:

![]() ,

(6.10)

,

(6.10)

![]() .

(6.11)

.

(6.11)

Расход Q при истечении из насадка

![]() ,

,

где

![]() –коэффициент расхода насадка,

–коэффициент расхода насадка,

![]() ,

,

так как для насадка

коэффициент сжатия, отнесенный к сечению

,

где давление атмосферное, равен единице,

то есть

![]() =1,0.

=1,0.

Численные значения

коэффициентов

![]()

Коэффициент

![]() для сечения С–С

равняется

коэффициенту сжатия при истечении от

отверстия в тонкой стенки, т.е.

для сечения С–С

равняется

коэффициенту сжатия при истечении от

отверстия в тонкой стенки, т.е.

![]() .

.

Коэффициент

сопротивления

![]() ,

при истечении из насадка в атмосферу,

равен коэффициенту сопротивления на

вход в трубу, т.е.

,

при истечении из насадка в атмосферу,

равен коэффициенту сопротивления на

вход в трубу, т.е.

![]() .

.

При истечении под уровень

![]() .

.

Коэффициенты

скорости

![]() и расхода

и расхода

![]() насадка как в случае истечения в

атмосферу, так и в случае истечения под

уровень, равны, т.е.

насадка как в случае истечения в

атмосферу, так и в случае истечения под

уровень, равны, т.е.

![]() ,

,

или

![]() .

.

Сопоставим расходы и скорости при истечении жидкости через круглое отверстие в тонкой стенке и через насадок Вентури, приставленный к этому отверстию:

Как видно, внешний цилиндрический насадок, присоединенный к отверстию, дает следующий эффект:

а) расход жидкости, вытекающей из сосуда, увеличивается на 34%;

б) скорость истечения жидкости уменьшается на 15%.

Увеличение расхода

обусловлено наличием вакуума в насадке.

Благодаря вакууму напор истечения

вырастает, становясь равным

![]() .

Уменьшение же скорости обусловлено

увеличением потерь напора в связи с

расширением струи в насадке (между

сечениями С–С

и

).

.

Уменьшение же скорости обусловлено

увеличением потерь напора в связи с

расширением струи в насадке (между

сечениями С–С

и

).

Величину вакуума

в сечении С–С

![]() можно найти, если соединить уравнение

Бернулли сечения С–С

и

.

можно найти, если соединить уравнение

Бернулли сечения С–С

и

.

![]() (6.12)

(6.12)

где

![]() ;

(6.13)

;

(6.13)

![]() .

(6.14)

.

(6.14)

Подставив (6.13) и (6.14) в (6.12), получаем

![]() (6.15)

(6.15)

или

![]() (6.16)

(6.16)

Подставив в (16)

вместо

![]() его значение из формулы (10), будем иметь

его значение из формулы (10), будем иметь

![]() (6.17)

(6.17)

Если в (6.17) подставить

численные значения коэффициентов

![]() и

и

![]() ,

получим

,

получим

![]()

или

![]() (6.18)

(6.18)