- •1.1. Системы измерения физических величин,

- •1.2. Основные физические свойства жидкостей

- •2.1. Силы, действующие в жидкости.

- •2.2. Дифференциальные уравнения равновесия

- •2.3. Интегрирование дифференциальных уравнений равновесия

- •2.4. Полное (абсолютное) и манометрическое давление.

- •2.5. Давление жидкости на плоские поверхности.

- •2.6. Положение центра избыточного давления

- •2.7. Эпюры гидростатического давления

- •2.8. Давление жидкости на криволинейные (цилиндрические) (цилиндрические) поверхности

- •2.9. Плавание тел

- •Метацентрический радиус определяется по формуле

- •3.1. Два метода изучения движения жидкости

- •3.2. Линии тока, трубка тока, траектории и струйка

- •3.3. Уравнение линии тока

- •3.4. Понятия расхода, средней скорости, живого сечения,

- •3.5. Уравнение неразрывности

- •3.6. Вихревые и безвихревые движения

- •3.7 Уравнение компонентов вихря

- •Глава четвертая основные уравнения гидродинамики

- •4.1. Основные дифференциальные уравнения движения

- •4.2. Дифференциальные уравнения движения

- •4.3. Критерии подобий и моделирование

- •4.4. Интегралы уравнения движения жидкости

- •4.5. Интеграл Лагранжа-Коши

- •4.6. Интеграл л. Эйлера

- •4.7. Интеграл д. Бернулли

- •4.8. Геометрическое и энергетическое истолкование

- •4.9. Уравнение д. Бернулли

- •4.10. Уравнение д. Бернулли

- •4.11. Гидравлический и пьезометрический уклоны

- •Гидравлические сопротивления

- •5.1. Понятие о гидравлических сопротивлениях

- •5.2. Режимы движения жидкости. Число Рейнольдса

- •5.3. Характер зависимости потерь напора

- •Для турбулентного движения

- •5.4. Основное уравнение равномерного движения

- •5.5. Общее выражение потерь напора на трение

- •5.6. Равномерное ламинарное движение жидкости

- •Распределение скоростей по сечению круглой трубы

- •Расход и средняя скорость течения

- •Потери напора на трение в круглой трубе

- •5.7. Структура турбулентного потока

- •5.8. Уравнение Рейнольдса

- •5.9. Гипотезы Буссинеска и Прандтля

- •5.10. Турбулентное движение жидкости

- •5.11. Влияние шероховатости стенки трубы

- •5.12. Местные гидравлические сопротивления

- •5.13. Определение длины влияния местных сопротивлений

- •6.1. Истечение жидкости через малые отверстия

- •6.2. Истечение жидкости из насадков при постоянном напоре

- •6.3. Свободные струи. Общие сведения

- •6.4. Затопленная турбулентная струя

- •6.5. Незатопленная турбулентная струя

- •7.1. Основные зависимости для гидравлического расчета

- •7.2. Гидравлические характеристики трубопроводов

- •7.3. Понятие о длинных и коротких трубопроводах

- •7.4 Гидравлический расчет простого короткого трубопровода

- •7.5. Основные задачи по расчету простых

- •7.6. Гидравлический расчет простого

- •7.7. Гидравлический расчет сложных трубопроводов

- •Параллельно разветвленный трубопровод

- •7.8. Гидравлический расчет простого длинного трубопровода

- •7.9. Расчет распределительной

- •7.10. Основы технико-экономического расчета трубопроводов

- •8.2. Гидравлические расчеты открытых каналов

- •8.3. Допустимые скорости

- •8.4. Движение жидкости в самотечных трубопроводах

- •Движение жидкости в пористой среде

- •9.1 Основные понятия и определения

- •9.2. Основные законы фильтрации

- •9.3. Определение коэффициента фильтрации

- •9.4. Безнапорное движение грунтовых вод

- •Разделив переменные

- •9.5. Напорное движение грунтовых вод

3.6. Вихревые и безвихревые движения

Частица жидкости при движении может изменять форму, т.е. деформироваться. Поэтому движение частицы может быть разложено на поступательное, вращательное и деформационное.

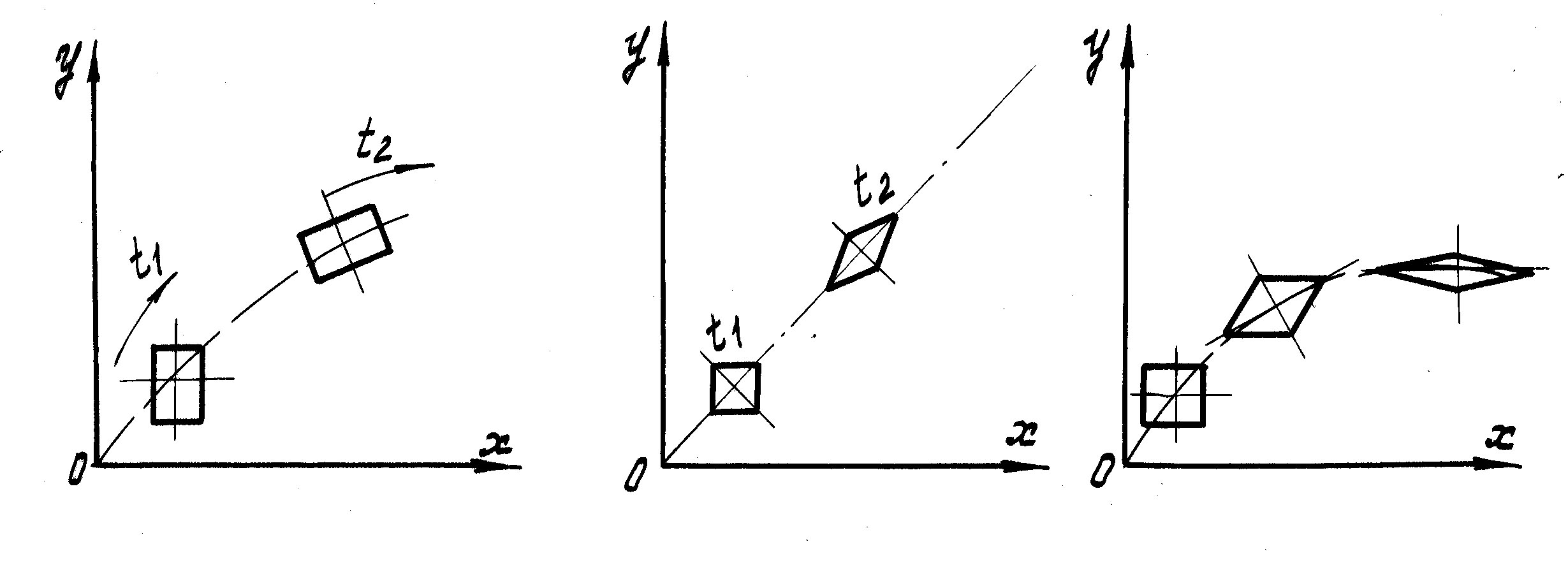

На примере параллелепипеда (рис.5), схематически показаны: поступательное и вращательное; поступательное и деформационное, а также комбинированное (поступательное, вращательное и деформационное движения).

Рис.5

Как видно из схем, вращательное движение характеризуется поворотом параллелепипеда вокруг его центра, причем диагонали параллелепипеда изменяют свое положение относительно координатных осей. Вращение частицы можно оценивать величиной и направлением угловой скорости при её повороте.

Деформационное движение характеризуется изменением углов между гранями параллелепипеда и оценивается скоростью изменения этих углов.

3.7 Уравнение компонентов вихря

Вектор угловой скорости вращения частицы жидкости называется вихрем.

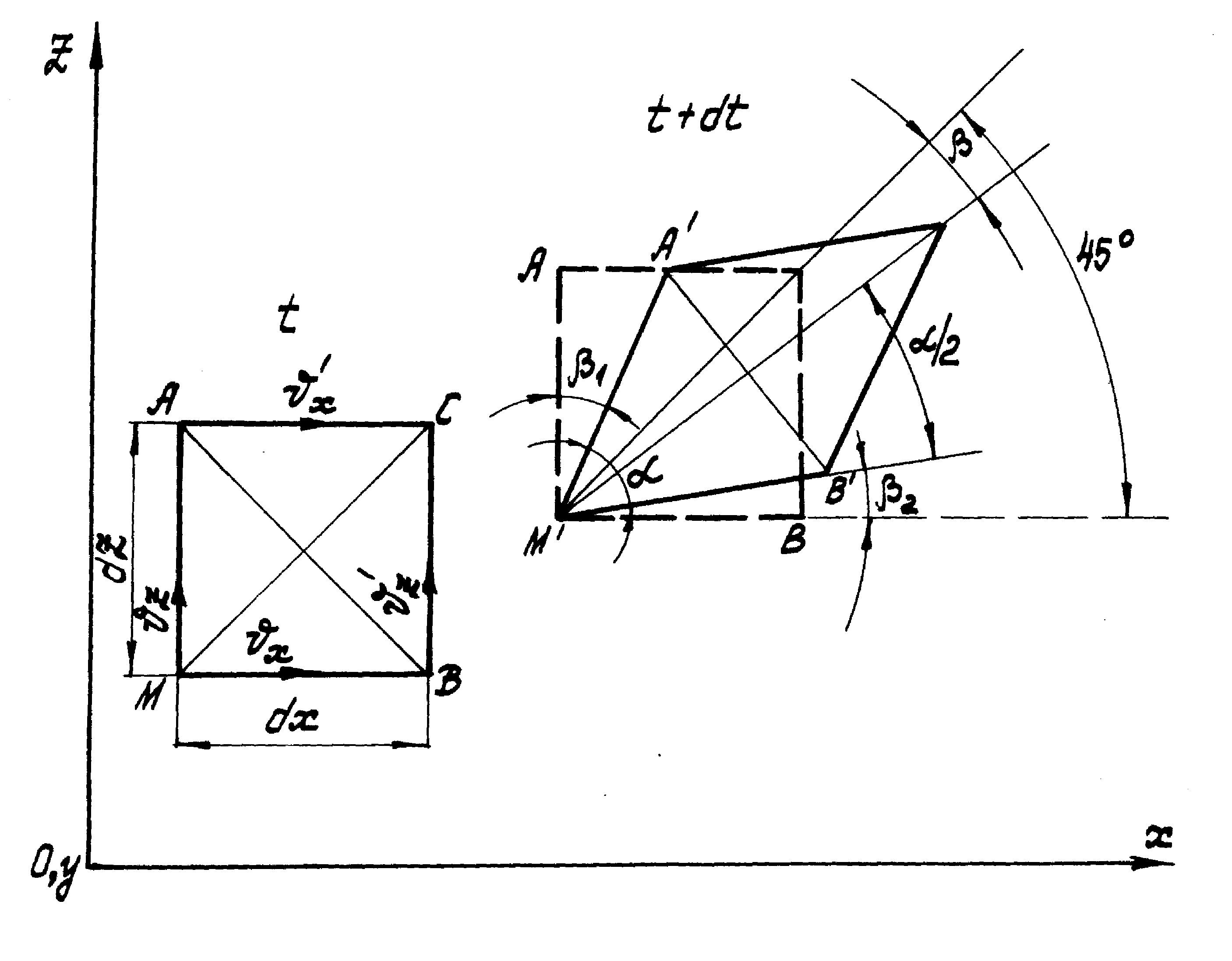

Рассмотрим движение частицы жидкости, имеющей первоначально форму кубика с ребрами, параллельными координатным осям. На (рис.6) этот кубик изображен в проекции на плоскость XOZ квадратом МАСВ.

Рис.6

Пусть за время dt

кубик переместился и его проекцией

стала, фигура

![]() Диагональ МС

при этом переместилась в положение

Диагональ МС

при этом переместилась в положение

![]() ,

изменив свое начальное направление на

угол

,

изменив свое начальное направление на

угол

![]() .

Скорость этого поворота и представляет

собой угловую скорость вращения

относительно координатной оси Oy,

то есть проекцию

.

Скорость этого поворота и представляет

собой угловую скорость вращения

относительно координатной оси Oy,

то есть проекцию

![]() вихря.

вихря.

Найдем выражение угла поворота . Из (рис.6) следует, что

![]() .

.

Угол

![]() ,

поэтому

,

поэтому

![]() .

.

Принимая

![]() и

и

![]() (что допустимо по малости углов), получим

(что допустимо по малости углов), получим

где UX

и

![]() −

соответственно проекции на ось Ox

скоростей точек М

и А.

−

соответственно проекции на ось Ox

скоростей точек М

и А.

Но

![]() поэтому

поэтому

![]()

тогда

Аналогично получим

![]()

следовательно,

![]()

Отсюда компонент вихря – угловая скорость вращения вокруг оси OY

Проводя аналогичные рассуждения по отношению к углам поворота вокруг двух других координатных осей, можно получить следующие выражения для проекций вихря на три оси:

(3.24)

(3.24)

Величина вихря, т.е. угловая скорость вращения вокруг мгновенной оси,

![]()

Рассмотрим движение при =0 с учетом, что при этом каждый компонент вихря порознь равняется нулю, т.е. x= y= z=0.Такое движение называется безвихревым.

Тогда из (3.24) получается

![]() (3.25)

(3.25)

Безвихревое

движение называют потенциальным (или

движение с потенциалом скорости) потому,

что при наличие равенства (3.25) существует

такая функция

![]() ,

частные производные которой по координатам

определяют собой величину проекций

скорости. Таким образом,

,

частные производные которой по координатам

определяют собой величину проекций

скорости. Таким образом,

![]() (3.26)

(3.26)

При безвихревом движении функция действительно существует.

В самом деле, пусть

имеем некоторую функцию

![]() Ее полный дифференциал будет равен

Ее полный дифференциал будет равен

![]()

Если существуют равенства (3.26), тогда

![]()

то для полного

дифференциала функции

![]() получим

получим

![]() (3.27)

(3.27)

причем, правая часть уравнения (3.26) должна быть так же полным дифференциалом, а это требует соблюдения равенств (3.25).

Таким образом, если существуют равенства (3.25), то правая часть (3.26) есть полный дифференциал, следовательно, существует функция .

Но эти равенства существуют только при безвихревом движении, следовательно, в этом случае действительно существует и функция , для которой

![]()

Если для некоторого

конкретного случая будет найдена

функция![]() ,

то дальнейшее исследование данного

движения уже не встречает затруднений,

так как в этом случае путем прямого

дифференцирования найденной функции

можно получить основные уравнения в

координатах Эйлера, а именно:

,

то дальнейшее исследование данного

движения уже не встречает затруднений,

так как в этом случае путем прямого

дифференцирования найденной функции

можно получить основные уравнения в

координатах Эйлера, а именно:

после чего определяются и все иные параметры движения.

Непосредственной подстановкой можно убедиться, что при существовании потенциала скорости уравнение неразрывности (уравнение 3.15) принимает вид

![]()

а для случая несжимаемой жидкости (см. уравнение 3.17) оно превращается в уравнение Лапласа:

![]()

Потенциал скорости , удовлетворяющий этому уравнению, является гармонической функцией.

При изучении потенциальных потоков большое значение имеют эквипотенциальные поверхности, на которых =const.