- •1.1. Системы измерения физических величин,

- •1.2. Основные физические свойства жидкостей

- •2.1. Силы, действующие в жидкости.

- •2.2. Дифференциальные уравнения равновесия

- •2.3. Интегрирование дифференциальных уравнений равновесия

- •2.4. Полное (абсолютное) и манометрическое давление.

- •2.5. Давление жидкости на плоские поверхности.

- •2.6. Положение центра избыточного давления

- •2.7. Эпюры гидростатического давления

- •2.8. Давление жидкости на криволинейные (цилиндрические) (цилиндрические) поверхности

- •2.9. Плавание тел

- •Метацентрический радиус определяется по формуле

- •3.1. Два метода изучения движения жидкости

- •3.2. Линии тока, трубка тока, траектории и струйка

- •3.3. Уравнение линии тока

- •3.4. Понятия расхода, средней скорости, живого сечения,

- •3.5. Уравнение неразрывности

- •3.6. Вихревые и безвихревые движения

- •3.7 Уравнение компонентов вихря

- •Глава четвертая основные уравнения гидродинамики

- •4.1. Основные дифференциальные уравнения движения

- •4.2. Дифференциальные уравнения движения

- •4.3. Критерии подобий и моделирование

- •4.4. Интегралы уравнения движения жидкости

- •4.5. Интеграл Лагранжа-Коши

- •4.6. Интеграл л. Эйлера

- •4.7. Интеграл д. Бернулли

- •4.8. Геометрическое и энергетическое истолкование

- •4.9. Уравнение д. Бернулли

- •4.10. Уравнение д. Бернулли

- •4.11. Гидравлический и пьезометрический уклоны

- •Гидравлические сопротивления

- •5.1. Понятие о гидравлических сопротивлениях

- •5.2. Режимы движения жидкости. Число Рейнольдса

- •5.3. Характер зависимости потерь напора

- •Для турбулентного движения

- •5.4. Основное уравнение равномерного движения

- •5.5. Общее выражение потерь напора на трение

- •5.6. Равномерное ламинарное движение жидкости

- •Распределение скоростей по сечению круглой трубы

- •Расход и средняя скорость течения

- •Потери напора на трение в круглой трубе

- •5.7. Структура турбулентного потока

- •5.8. Уравнение Рейнольдса

- •5.9. Гипотезы Буссинеска и Прандтля

- •5.10. Турбулентное движение жидкости

- •5.11. Влияние шероховатости стенки трубы

- •5.12. Местные гидравлические сопротивления

- •5.13. Определение длины влияния местных сопротивлений

- •6.1. Истечение жидкости через малые отверстия

- •6.2. Истечение жидкости из насадков при постоянном напоре

- •6.3. Свободные струи. Общие сведения

- •6.4. Затопленная турбулентная струя

- •6.5. Незатопленная турбулентная струя

- •7.1. Основные зависимости для гидравлического расчета

- •7.2. Гидравлические характеристики трубопроводов

- •7.3. Понятие о длинных и коротких трубопроводах

- •7.4 Гидравлический расчет простого короткого трубопровода

- •7.5. Основные задачи по расчету простых

- •7.6. Гидравлический расчет простого

- •7.7. Гидравлический расчет сложных трубопроводов

- •Параллельно разветвленный трубопровод

- •7.8. Гидравлический расчет простого длинного трубопровода

- •7.9. Расчет распределительной

- •7.10. Основы технико-экономического расчета трубопроводов

- •8.2. Гидравлические расчеты открытых каналов

- •8.3. Допустимые скорости

- •8.4. Движение жидкости в самотечных трубопроводах

- •Движение жидкости в пористой среде

- •9.1 Основные понятия и определения

- •9.2. Основные законы фильтрации

- •9.3. Определение коэффициента фильтрации

- •9.4. Безнапорное движение грунтовых вод

- •Разделив переменные

- •9.5. Напорное движение грунтовых вод

3.4. Понятия расхода, средней скорости, живого сечения,

смоченного периметра и гидравлического радиуса

Объем жидкости, протекающей через сечение за единицу времени, называют объемным расходом элементарной струйки dQ:

![]() .

(3.11)

.

(3.11)

Расход потока жидкости равен алгебраической сумме расходов элементарных струек, составляющих данный поток:

![]() .

(3.12)

.

(3.12)

Скорость жидкости U в различных точках поперечного сечения потока, очевидно, может быть неодинаковой, поэтому для характеристики движения всего потока вводится понятие средней скорости потока по сечению (средняя скорость в сечении представляет собой одинаковую для всех точек сечения скорость, при которой проходит тот же расход, какой фактически имеет место при действительных скоростях).

Учитывая, что U

= V,

получим

![]() ,

или

,

или

,

,

из которого следует, что расход потока жидкости равен средней скорости, умноженной на площадь его поперечного сечения:

Q = V. (3.13)

Живым сечением называют сечение потока с поверхностью, нормальной в каждой своей точке к направлению скорости в этой точке.

Поверхность живого сечения может быть плоской или криволинейной. Величина живого сечения определяется его площадью.

Смоченным периметром называют ту часть полного периметра сечения, по которой жидкость соприкасается с твердыми стенками.

Смоченный периметр

обозначают обычно греческой буквой

![]() .

.

Гидравлическим радиусом называют отношение живого сечения к смоченному периметру, то есть величину

![]() .

(3.14)

.

(3.14)

Величина R приближенно характеризует форму и размеры живого сечения.

3.5. Уравнение неразрывности

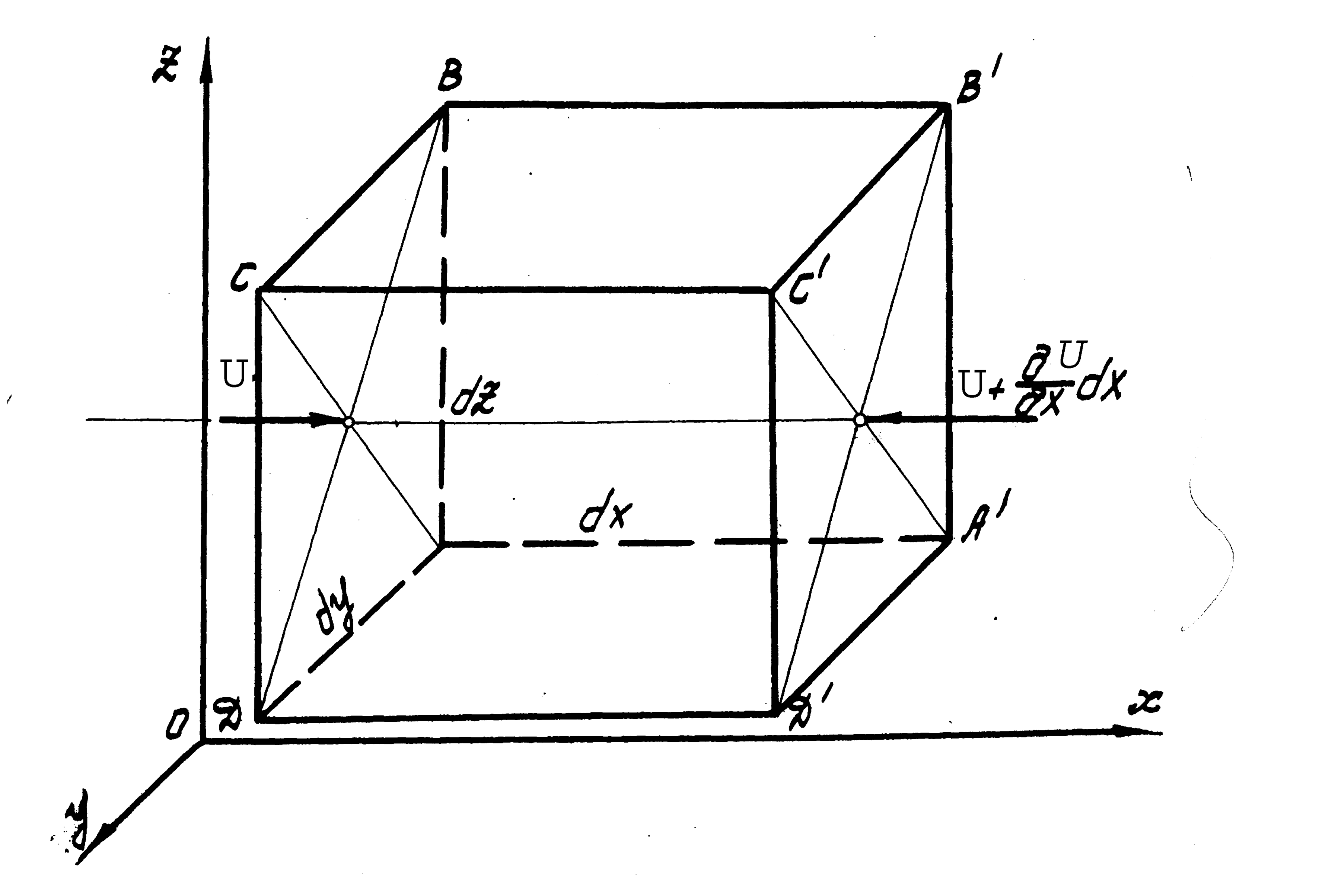

Внутри движущейся жидкости построим параллелепипед АВСДА1В1С1Д1 (рис. 4), рассматривая его как некоторое неподвижное относительно координатных осей пространство, через которое протекает жидкость.

Рис. 4

За время dt через грань АВСДА во внутрь параллелепипеда втекает масса жидкости dMx , равная

![]() ,

,

а вытекает через

грань А1В1С1Д1

А1 масса

![]() .

.

Здесь плотность и скорость U на входе в общем случае не равны плотности 1 и скорости U1 на выходе. При этом изменение и U обусловливается изменением только координаты x, так как втекание и вытекание происходит одновременно. Поэтому

![]() ;

;

![]() .

.

следовательно,

![]()

![]() .

.

Но

![]() ,

,

а

![]() − есть бесконечно малая величина высшего

порядка малости относительно других

слагаемых и ею можно пренебречь.

− есть бесконечно малая величина высшего

порядка малости относительно других

слагаемых и ею можно пренебречь.

Поэтому

![]() .

.

Если масса жидкости за время dt внутри параллелепипеда увеличилась за счет притока на величину dMX, а уменьшилась за счет вытекания на величину dM1X, то изменение массы вследствие движения вдоль координатной оси ОХ будет равно:

![]() Аналогично найдем, что в итоге движения

жидкости вдоль осей ОХ

и ОZ

изменение массы за время dt

соответственно будет равным:

Аналогично найдем, что в итоге движения

жидкости вдоль осей ОХ

и ОZ

изменение массы за время dt

соответственно будет равным:

![]() ;

;

![]() .

.

Следовательно, общее изменение массы за время dt определяется по формуле:

![]() .

.

Это изменение массы при условии неразрывности движения должно равняться изменению массы, обусловленному изменением плотности. В начальный момент времени tH масса внутри параллелепипеда

dMH = dxdydz.

В конечный момент (t+dt) плотность изменяется. Это изменение происходит независимо от координат, поэтому

![]() .

.

Следовательно, в конечный момент времени tk=t+dt масса жидкости в объеме параллелепипеда

![]() .

.

Таким образом, приращение массы за время dt находиться по формуле:

![]() .

.

При условии

неразрывности

![]() ,

т.е.

,

т.е.

![]()

или после сокращения на dxdydzdt

![]() (3.15)

(3.15)

Это и будет искомое

уравнение неразрывности. В частном

случае –при установившемся движении

−плотность

от времени

не зависит и

![]() .

.

Поэтому уравнение неразрывности примет вид

![]() (3.16)

(3.16)

И, наконец, для несжимаемой жидкости ( =const) уравнение неразрывности примет вид:

![]() (3.17)

(3.17)

Посмотрим, каким

образом можно интерпретировать принцип

сплошности движения применительно к

струйке жидкости (см. 3.3 рис.3). Выделим

в струйке двумя бесконечно близкими

сечениями

![]() и

и

![]() ,

находящимися на расстоянии dS

друг от друга, объем

,

находящимися на расстоянии dS

друг от друга, объем

![]() .

.

Масса жидкости, вошедшая в рассматриваемый объем через сечение , в течение некоторого элементарного промежутка времени dt при расходе в струйке dQ будет равна dQdt, масса же, вышедшая через противоположное сечение , будет равна

![]() .

.

Разность между поступающей и вышедшей массой должна, очевидно, равняться изменению за тот же промежуток времени массы d dS, первоначально заключавшейся в выделенном объеме, т.е. должна равняться

![]() .

.

Следовательно, имеем равенство

![]() ,

,

откуда

![]() ,

,

или

![]() .

(3.18)

.

(3.18)

В случае мало сжимаемой жидкости изменением плотности вдоль пути dS можно пренебречь и придать уравнению неразрывности более простое выражение:

![]() .

(3.19)

.

(3.19)

Для несжимаемой жидкости ( =const) уравнение неразрывности принимает вид

![]() .

(3.20)

.

(3.20)

В случае

![]()

![]() ,

(3.21)

,

(3.21)

откуда dQ =const или, так как dQ=U ,

U = const. (3.22)

Таким образом, объемный расход жидкости остается неизменным на всем протяжении данной элементарной струйки.

Так как расход потока жидкости равен алгебраической сумме расходов элементарных струек, условие сплошности потока для несжимаемой жидкости можно записать в виде

![]() .

(3.23)

.

(3.23)