- •1 Цель работы

- •Предмет и содержание работы

- •2.1 Водные режимы паровых котлов

- •2.1.1.Противонакипный эффект коррекционной обработки воды

- •2.1.2. Анализ внутрикотловой схемы барабанного котла

- •2.1.3 Моделирование теплохимических испытаний барабанных котлов

- •2.1.4 Оценка целесообразности применения барботажно-промывочных устройств в барабанных котлах высокого давления

- •2.2 Водные режимы тепловых сетей

- •2.2.1Оценка стабильности воды

- •2.2.2 Качественная оценка накипеобразующей способности воды

- •2.2.3 Определение интенсивности накипеобразования

- •2.2. 4 Оценка коррозионной активности воды

- •2.2.5 Определение наличия в воде агрессивной углекислоты

- •3.1 Лабораторная установка для определения противонакипного эффекта коррекционной обработки воды

- •3.2Оборудование и реактивы для химического анализа, используемые при выполнении лабораторной работы

- •4 Порядок выполнения работы

- •4.1 Методика лабораторных опытов по определению противонакипного эффекта

- •4.2 Порядок лабораторных опытов по работе «Анализ внутрикотловой схемы барабанного котла»

- •4.3 Порядок лабораторных опытов по работе «Моделирование теплохимических испытаний»

- •4.4 Порядок лабораторных опытов по работе «Оценка целесообразности применения бпу в барабанных котлах высокого давления

- •4.5 Порядок лабораторных опытов по работе «Оценка стабильности воды»

- •4.6 Порядок лабораторных опытов по работе «Качественная оценка накипеобразующей способности воды»

- •4.7 Порядок лабораторных опытов по работе «Количественная оценка интенсивности накипеобразования»

- •4.8 Порядок лабораторных опытов по работе «Оценка коррозионной активности воды»

- •4.9 Порядок лабораторных опытов по работе «Оценка качества воды по содержанию агрессивной углекислоты»

- •5 Правила техники безопасности

- •6 Общие правила к оформлению работы

- •Контрольные вопросы

2.2.1Оценка стабильности воды

Качественную оценку стабильности воды проводят аналитическим или расчетным способами. Аналитический способ основан на увеличении щелочности воды при взаимодействии агрессивной двуокиси углерода с карбонатом кальция (мрамором) по уравнению:

СаСО3 + СО2 + Н2О↔Са(НСО3)2

Стабильность воды характеризуют результаты титрования двух проб раствором соляной кислоты с индикатором метиловым оранжевым до и после контакта воды с мрамором. Если щелочность воды после контакта не изменилась, вода стабильна.

Расчетный метод определения стабильности воды основан на вычислении водородного показателя рНS, показывающего, какое значение водородного показателя (рН) имела бы вода при условии содержания только равновесной двуокиси углерода. Сравнивая вычисленное значение рНS, со значением рН, найденным аналитически, определяют стабильность воды. При рН > рНS - вода обладает свойством выделять карбонатные отложения, при рН < рНS – вода агрессивна, а при рН = рНS – вода стабильна.

В качестве количественной характеристики для ориентировочной оценки интенсивности образования карбонатных отложений используется индекс стабильности. Индекс стабильности рассчитывается для заданной температуры нагрева воды по формуле:

J = pH – pHS ,

где рН – измеренное значение водородного показателя воды с поправкой на температуру ее нагрева; рНS – водородный показатель равновесного насыщения воды карбонатом кальция при данной температуре, определяемый по формуле:

![]() ,

,

где

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

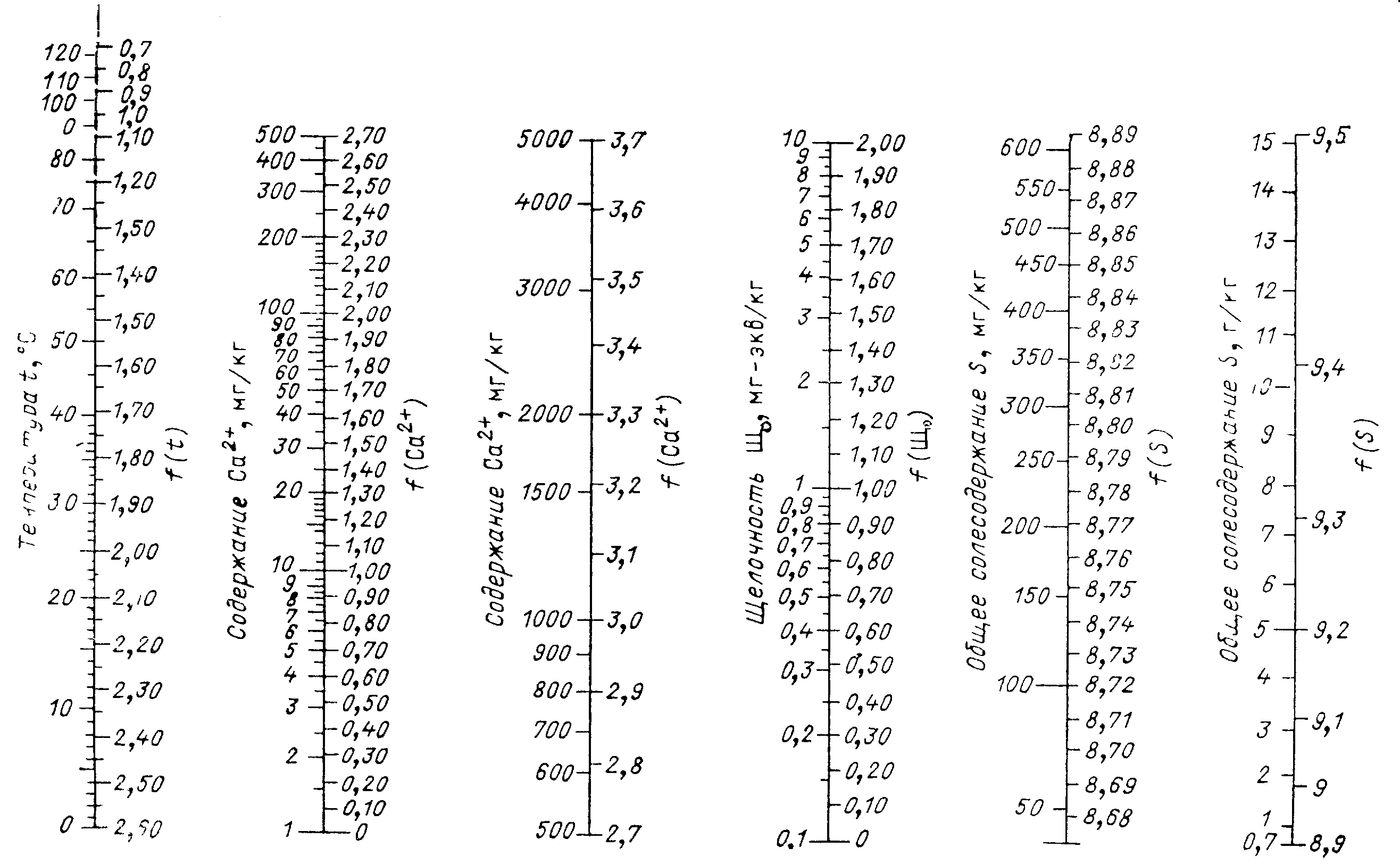

![]() - величины, зависящие соответственно

от температуры воды, содержания в ней

ионов кальция, щелочности и общего

солесодержания. Они определяются по

номограмме на рисунке 5

- величины, зависящие соответственно

от температуры воды, содержания в ней

ионов кальция, щелочности и общего

солесодержания. Они определяются по

номограмме на рисунке 5

Рисунок 5 Номограмма для определения рНS

Для определения индекса стабильности нужно знать не только рНS, но и рН исследуемой воды. Если индекс насыщения нужно рассчитать для нагретой воды, то в измеренное значение рН25 должна вноситься поправка в соответствии с формулой:

рН ≈ рН25 -![]() ,

,

Поправки для температуры 50-100˚С приведены в таблице 2.

Таблица 2

рН25 |

t˚C |

Що=0.5 мг-экв/дм3 |

Що=1 мг-экв/дм3 |

Що=2 мг-экв/дм3 |

Що=3 - 4 мг-экв/дм3 |

Що=6- 8 мг-экв/дм3 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8,0-8,4 |

50 |

0,1-0,3 |

0,1-0,2 |

0,1-0,2 |

0,1-0,15 |

0,1-0,15 |

7,6-8,4 |

60 |

0,1-0,5 |

0,1-0,4 |

0,1-0,3 |

0,1-0,25 |

0,1-0,2 |

7.6-8,4 |

70 |

0,3-0,7 |

0,2-0,6 |

0,15-0,5 |

0,15-0,3 |

0,1-0,3 |

7,6-8,4 |

80 |

0,5-0,9 |

0,4-0,8 |

0,3-0,7 |

0,25-0,5 |

0,2-0,4 |

7,6-8,4 |

90 |

0,7-1,1 |

0,6-1,0 |

0,5-0,9 |

0,3-0,7 |

0,3-0,5 |

7,6-8,4 |

100 |

0,9-1,3 |

0,8-1,2 |

0,7-1,1 |

0,5-1,0 |

0,4-0,7 |

Многочисленными экспериментальными и промышленными испытаниями установлено, что воды, значение J которых находится в пределах 0 < J < 0,5 вызывают образование отложений в водо-водяных подогревателях со скоростью, не превышающей 0,2 г/(м2 . ч).

Природные воды, характеризующиеся значением 1,0 > J ≥ 0,5 имеют интенсивность накипеобразования 0,5 г/(м2 . ч). При использовании таких вод требуется проводить противонакипную обработку перед ее нагреванием. Природные воды с интенсивностью накипеобразования выше 0,5 г/(м2.ч) характеризуются J > 1 и относятся к природным водам с высокой накипеобразующей способностью.

Использование индекса стабильности для оценки склонности природных вод к карбонатному накипеобразованию возможно только для конкретного диапазона температур нагрева воды (50-100˚С) и водо-водяных теплообменников. Для других видов теплообменников (паро-водяных) эти закономерности могут быть использованы в качестве ориентировочных. Для случая нагрева воды до 150˚С в водогрейных котлах они не предназначены.