- •1.1. Цель работы

- •1.2. Указания к самостоятельной работе и некоторые пояснения

- •1.3. Программа работы

- •1.4. Описание лабораторной установки и методика измерения ρv и ρs

- •1.5. Указания к выполнению работы

- •1.6. Содержание отчета

- •1. Цель работы.

- •1.7. Вопросы для самоконтроля

- •Рекомендуемая литература

- •2.1. Цель работы

- •2.2. Диэлектрик в электрическом поле

- •2.2.1. Поляризация

- •2.2.2. Относительная диэлектрическая проницаемость

- •2.2.3. Диэлектрические потери

- •2.3. Программа работы

- •2.5 Порядок эксплуатации цифрового измерителя e7-22

- •2.6. Указания к выполнению работ

- •2.6. Содержание отчета

- •1) Цель работы;

- •2.7. Вопросы для самоконтроля

- •Измерение диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь твердых электроизоляционных материалов на высоких частотах

- •3.1. Цель работы

- •3.2. Указания к самостоятельной работе

- •3.3. Программа работы

- •3.4. Описание лабораторной установки

- •3.5. Указания к выполнению работы

- •Содержание отчета

- •1. Цель работы.

- •3.6. Вопросы для самоконтроля

- •Рекомендуемая литература

Измерение диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь твердых электроизоляционных материалов на высоких частотах

Лабораторная работа №3

3.1. Цель работы

Целью работы является изучение стандартных методов определения диэлектрической проницаемости ε и тангенса угла диэлектрических потерь tgδ электроизоляционных материалов на высоких частотах, изучение и анализ характера влияния на диэлектрические характеристики различных материалов частоты электрического поля.

3.2. Указания к самостоятельной работе

При теоретической подготовке материала к лабораторной работе №3 следует изучить:

1. Физические основы и характерные черты различных видов поляризации диэлектриков на низких и высоких частотах.

2. Виды и физические основы диэлектрических потерь.

3. Физические основы влияния частоты электрического поля и температуры окружающей среды на величины и характер изменения е и tgδ.

4. Стандартную методику определения ε и tgδ твердых электроизоляционных материалов на высоких частотах (свыше 10 кГц) резонансным методом.

5. Порядок работы на приборе Е4-11 и Е7-22.

6. Стандартный расчет результатов испытаний и порядок оформления протокола испытаний.

Теоретический материал к лабораторной работе №3 широко представлен в «Указании к самостоятельной работе» к предыдущей лабораторной работе, в «Инструкции по эксплуатации приборов Е4-11 и Е7-22» и в лекциях по курсу «Материаловедение. Технология конструкционных материалов».

3.3. Программа работы

1. При температуре 20±5°С на частоте 1 мГц определить ε и tgδ образцов твердых диэлектриков, выбранных по указанию преподавателя.

2. Рассчитать погрешность измерения ε и tgδ на частоте 1 мГц.

3. Определить зависимость ε и tgδ от частоты электрического поля в диапазоне частот от 50 кГц до 10 мГц (10-12 точек по указанию преподавателя) для предложенных образцов диэлектриков.

4. Полученные зависимости представить в виде графиков ε =f (lg f),

tgδ = f( lg f), где f - частота электрического поля.

5. Сделать письменно выводы по проведенной работе.

3.4. Описание лабораторной установки

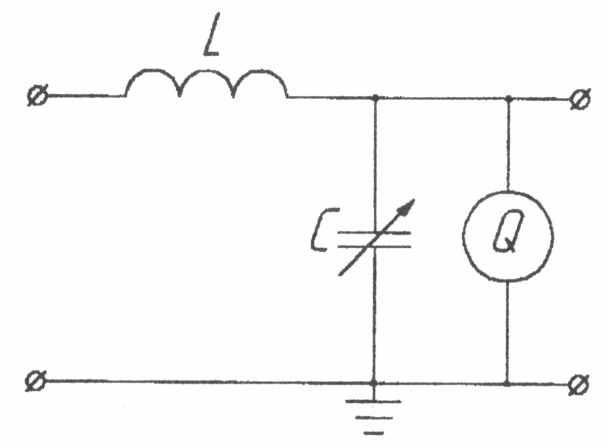

Для определения е и tgδ диэлектриков на высоких частотах используется резонансный метод измерения емкости и добротности конденсаторов с помощью измерителя добротности (Q - метра). Измерение основано на двукратной настройке в резонанс последовательного колебательного контура, содержащего образцовую катушку индуктивности L и конденсатор переменной емкости С (рис.3.1).

Рис.3.1. Принципиальная схема измерительного колебательного контура куметра.

Сначала, не подключая испытуемый конденсатор, изменением емкости С контур настраивают в резонанс, где комплексное сопротивление контура минимально, а реактивные составляющие общего сопротивления равны:

(3.1)

(3.1)

Резонанс фиксируют по максимальному показанию Qp проградуированного в единицах добротности вольтметра Q .

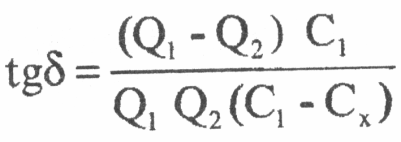

Далее испытуемый конденсатор, который может быть представлен в виде параллельной схемы замещения Сх и Rx, включается параллельно емкости С (рис.3.2). При неизменных частотах ω и индуктивности L настройка контура в резонанс производится уменьшением переменной емкости С от величины С1. до С2 так, чтобы С1 = С2 + Сх .

Значение добротности Q2, соответствующее резонансу в контуре с подключенным испытуемым конденсатором, меньше Q, за счет диэлектрических потерь в конденсаторе.

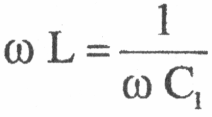

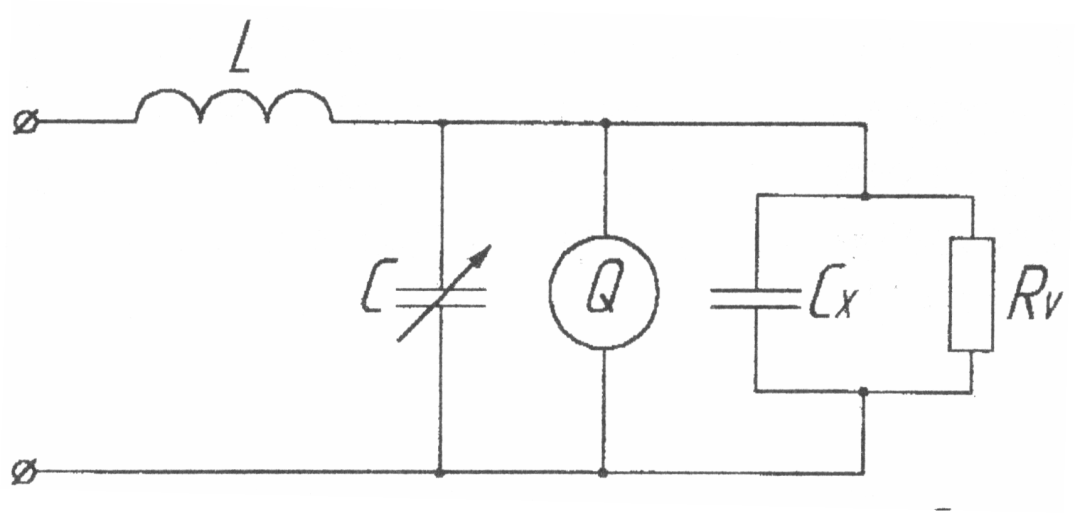

Тангенс угла диэлектрических потерь конденсатора tgδ рассчитывается по формуле

(3.3)

(3.3)

где С1 и Q1 - соответственно значения емкости С и добротность контура в резонансе без образца; С2и Q2 - то же с образцом.

Рис.3.2. Принципиальная схема измерительного колебательного контура куметра с подключенным испытуемым конденсатором