- •Введение.

- •Краткая историческая справка развития механики грунтов, оснований и фундаментов

- •Задачи и методы механики грунтов.

- •Краткая классификация грунтов

- •В строительстве применяют фундаменты нескольких типов (Слайды):

- •Строительство Асуанской плотины в Египте

- •2. Состав, строение. Физические свойства и состояние грунтов.

- •Закон Стокса (закон вязкости)

- •Разделение частиц грунтов по категориям обусловливается тем, что грунты, состоящие из частиц одной категории, обладают специфическими свойствами.

- •Характеристика физических свойств грунтов

- •Строительная классификация грунтов.

- •Понятие об условном расчетном сопротивлении.

В строительстве применяют фундаменты нескольких типов (Слайды):

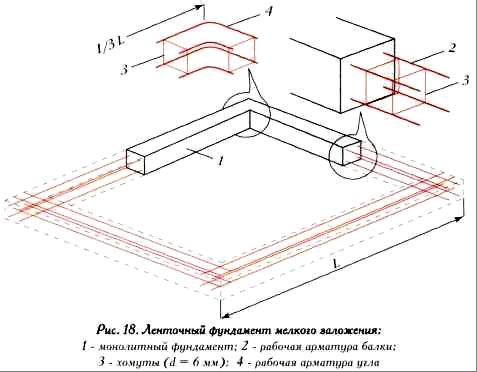

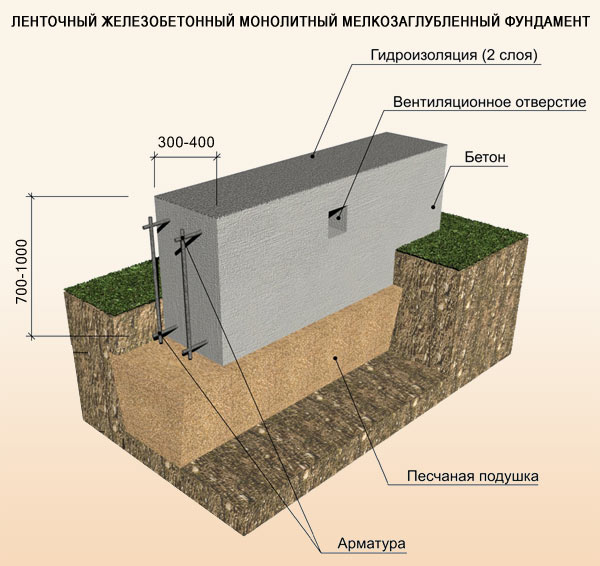

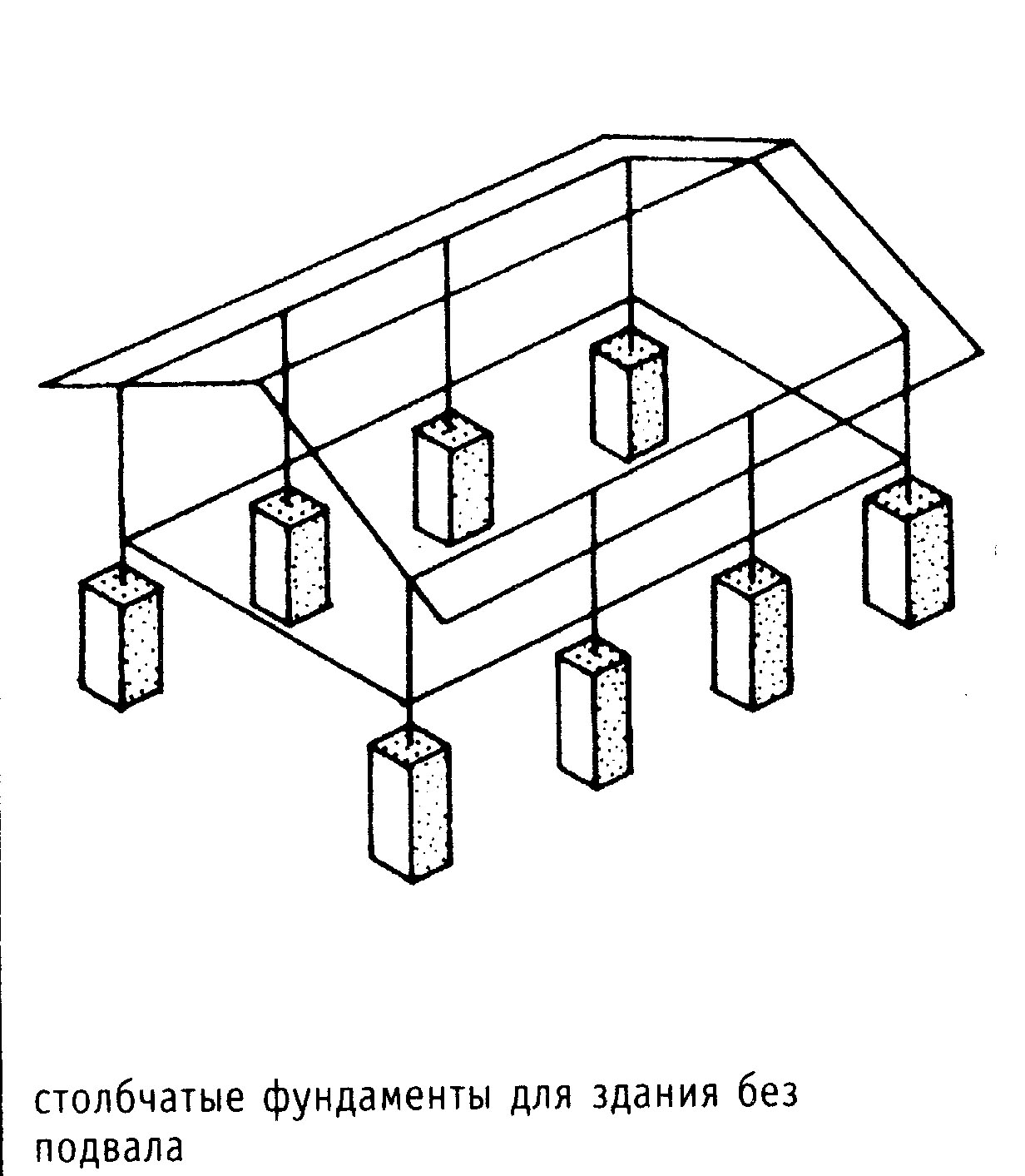

1) ФМЗ- фундаменты мелкого заложения (обычно не глубже 3.. .4 м), возводимые в отрытых котлованах. Они передают нагрузку от надземной части сооружений через подошву (нижнюю опорную часть фундамента). Наиболее распространены ФМЗ: ленточные - под несущие стены и ряды колонн; столбчатые - под пилоны и колонны; сплошные - под всю площадь сооружения или его часть.

Рис. 4. Ленточный фундамент мелкого заложения

1-монолитный фундамент; 2-рабочая арматура балки; 3- хомуты (d= 6мм); 4- рабочая арматура угла

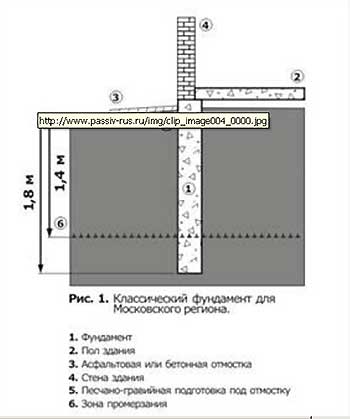

Рис. 5. Классический фундамент для Московского региона

1-фундамент; 2-пол здания; 3- асфальтобетонная или бетонная отмостки; 4-стена здания; 5-песчано-гравийная подготовка под лтмостку; 6- зона промерзания

Рис. 6. Ленточный железобетонный ФМЗ

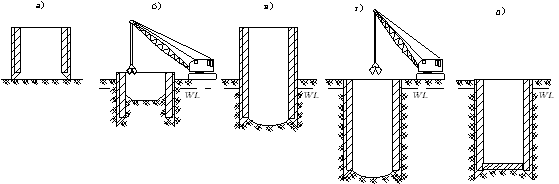

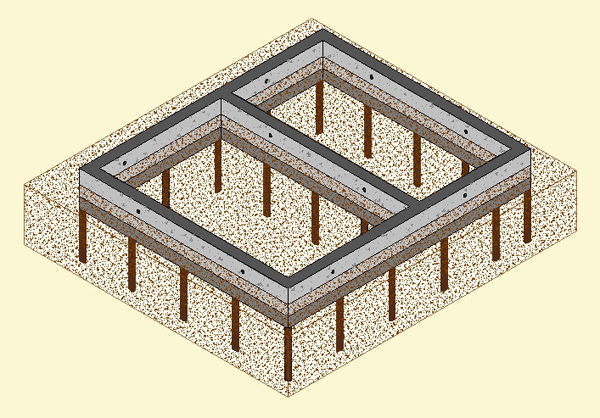

2) свайные (столбчатые) фундаменты, посредством которых нагрузка от зданий передается на слои относительно глубоко залегающих грунтов, зачастую обладающие лучшими свойствами, чем покровные отложения. Если свая опирается в малодеформируемый грунт, например в скалу, то ее называют сваей-стойкой. Если свая имеет вертикальные перемещения под действием нагрузки от сооружения, то она носит название висячей. Обычно сваи объединяют в группы посредством особой балочной системы, которая называется ростверком.

Рис. 7. Виды свайных (столбчатых) фундаментов

3) ФГЗ-фундаменты глубокого заложения (столбы, плиты), которые позволяют передавать нагрузки на плотные слои грунтов, скалу на глубине десятков метров; в последнем случае роль фундаментов могут играть конструкции подземного сооружения (плиты, стены, колонны). Такие фундаменты имеют небоскребы Нью-Йорка, высотные дома Москвы, Московская телебашня, а также массивные промышленные сооружения - атомные реакторы, доменные печи, зерновые элеваторы и т. п.

К фундаментам глубокого заложения обычно относят: - глубокие опоры - отличаются от буровых или набивных свай только большими размерами (диаметр до 2,5м, глубина до 60м); - «стены в грунте»; - опускные колодцы.

Рис. 8. Ленточный монолитный ФГЗ

Рис. 9. ФГЗ Стена в грунте: а - выемка грунта из скважины; б - заполнение бетоном; в - разработка новой скважины между двумя забетонированными; г - порядок бурения скважины для устройства сплошной стены

|

Рис. 10. ФГЗ Опускной колодец: а - установка на поверхность; б - заглубление; в - наращивание новой секции; г - опускной колодец опущен до прочного грунта; д - у опускного колодца сделано дно |

Естественное основание - обычный природный грунт, используемый как опора фундаментов без предварительной подготовки (слой грунта, залегающий непосредственно под подошвой называется несущим, остальные - подстилающими).

Искусственные основания выполняются заменой естественного грунта или посредством улучшения его свойств. Используют немало способов создания искусственных оснований. Простейший из них - искусственная подушка (песчаная, щебеночная и др.). Ею заменяют верхние ненадежные слои грунта (насыпные грунты, торфы, илы и т. п.). Кроме того, существует большое количество других способов искусственного улучшения грунтов.

Фундаменты устраиваются для передачи нагрузок от конструкций зданий и сооружений, установленного в них технологического и другого оборудования и полезных нагрузок на грунты основания. Основание, воспринимая эти нагрузки, претерпевает, как правило, неравномерные деформации, что вызывает появление в конструкциях дополнительных перемещений и усилий. Неправильное проектирование, подготовка оснований и возведение фундаментов могут привести к тому, что даже выполненная согласно проекту конструкция сооружения перестанет удовлетворять предъявляемым к ней эксплуатационным требованиям. Мировой опыт строительства показывает, что большинство аварий построенных зданий и сооружений вызвано ошибками, связанными с возведением фундаментов и устройством оснований.

Одной из характерных особенностей неправильного возведения фундаментов является то, что его отрицательное действие проявляется после накопления грунтами основания достаточных деформаций, то есть, как правило, в период эксплуатации сооружения. Известны случаи, когда уже построенные и заселенные здания из-за развития чрезмерных деформаций приходилось срочно подвергать сложным ремонтно-восстановительным работам, а нередко и полностью или частично разбирать.

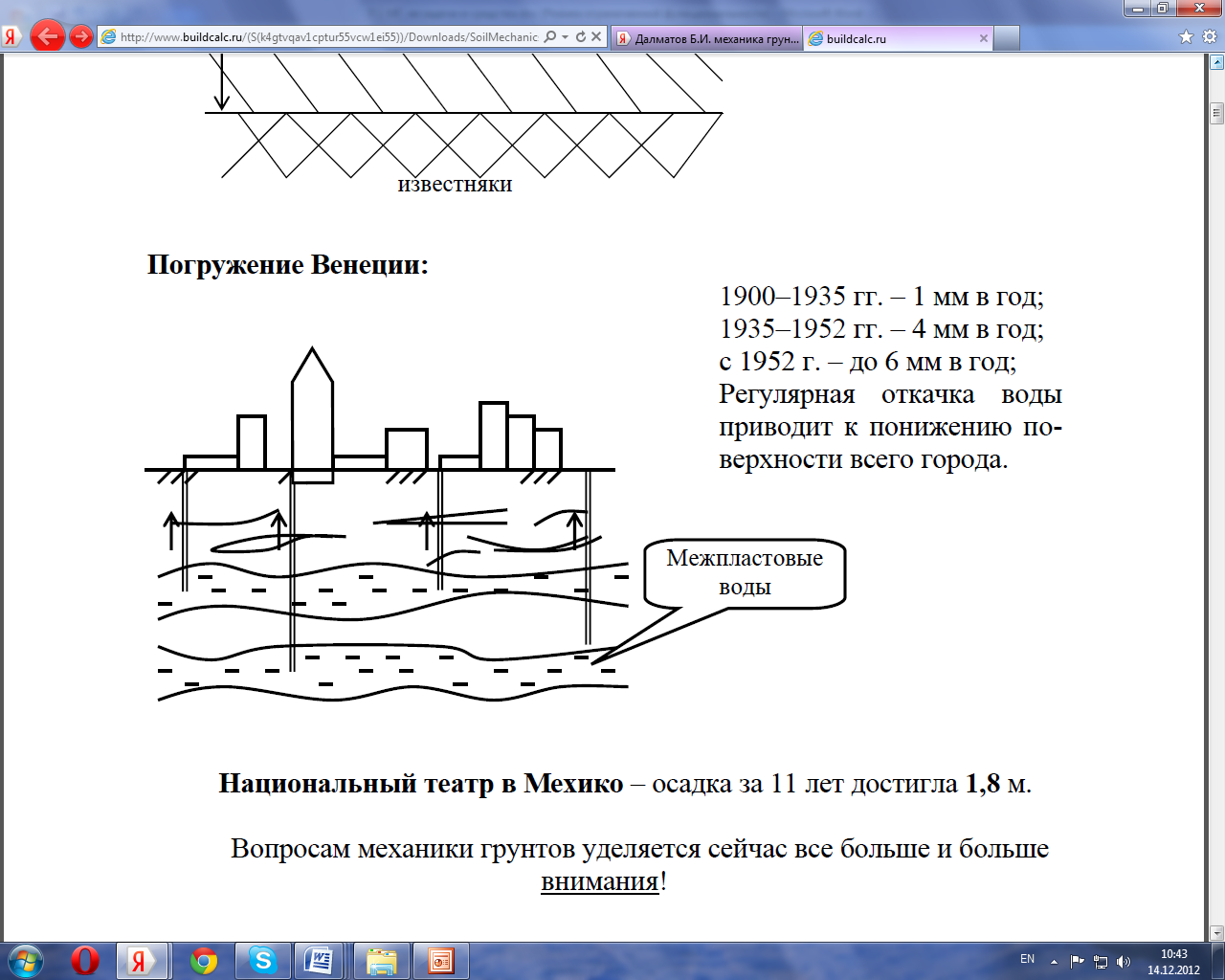

Рис. 11. Национальный театр – осадка за 11 лет достигла 1.8м

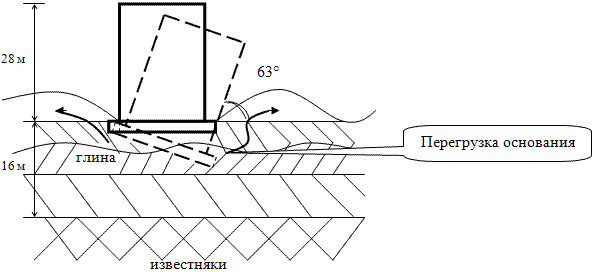

Авария Трансконского элеватора (г. Виннипег, Канада 1913 г.)

Быстрая загрузка элеватора полезной нагрузкой и не учет свойств несущего слоя грунта – глины привели к перегрузке основания и возникновению выпора грунта из-под фундамента. Построенное сооружение деформировалось и значительно накренилось, возникла аварийная ситуация (рис.2).

Рис.12.Авария Трансконского элеватора в Канаде.

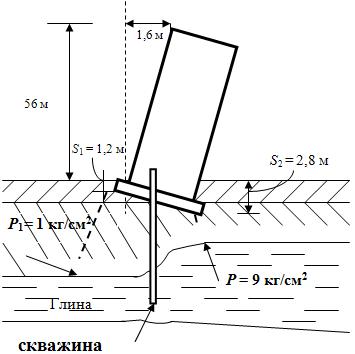

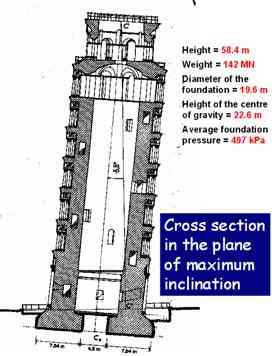

Пизанская башня - знаменитый итальянский памятник архитектуры (построенная более 800 лет назад) при среднем давлении под фундаментом Рср = 5 кг/см2 = 50 т/м2 = 500 кН/м2 = 0,5 МПа претерпела значительные деформации с развитием крена (рис. 13,14). Причина такой неравномерной деформации – недооценка свойств грунтов, найденных в свое время по одной скважине, пробуренной под ее центром

Рис.13. Схема грунтовых условий и деформации Пизанской башни.

Уже в период строительства было замечено отклонение башни от вертикали и строители, пытаясь исправить положение дел, начали выкладывать верхние ярусы с противоположным уклоном. В результате башня получила форму «банана», а строительство ее растянулось почти на 200 лет.

Рис. 14. Деформация Пизанской башни в форме "банана".

К настоящему времени башня имеет отклонение от вертикали на 5,5° и соответствующие характеристики, представленные на схеме.

Рис. 15. Схема отклонения башни от вертикали.

Благодаря деформированному состоянию, которое сохраняется уже на протяжении более 800 лет, Пизанская башня привлекает множество туристов и является уникальным памятником, охраняемом ЮНЕСКО.

Рис. 16. Вид Пизанской бани с высоты птичьего полета.

С целью стабилизации отклонения башни от вертикали еще в 1932 г. под основание башни было произведено нагнетание через 351 скважину Ø 50 мм около 1000 т цементного раствора. Приращение наклона за последнее десятилетие прошлого века составляло ≈ 1 мм в год.

Только в 2002 г. отклонение башни было стабилизировано за счет выемки грунта из основания и проведения дополнительных мероприятий по усилению основания.