- •Содержание Часть первая Оценка погрешностей измерений. Запись и обработка результатов

- •6,0220943·1023 Моль-1 116

- •22,41383·10-3 М3/моль 116

- •1 Радиан 117

- •Часть первая Оценка погрешностей измерений. Запись и обработка результатов1

- •§ 1. Измерения, показатели точности измерений

- •§ 2. Погрешности прямых измерений

- •§ 3. Оценка случайной погрешности прямых измерений

- •§ 4. Общая погрешность прямых измерений. Выбор необходимого числа измерений

- •§ 5. Погрешности косвенных измерений

- •§ 6. Точность результата измерений

- •§ 7. Графическая обработка результатов измерений

- •§ 8. Нахождение параметров эмпирической зависимости методом наименьших квадратов

- •§ 9. Общие указания к выполнению лабораторных работ

- •§ 10. Оформление отчета по лабораторной работе

- •Литература

- •Часть вторая Лабораторные работы по молекулярной физике и термодинамике

- •Теория метода

- •Экспериментальная установка

- •Внимание!!!

- •Теория эксперимента

- •Выполнение работы

- •Контрольные вопросы

- •Теория метода

- •Экспериментальная установка

- •Теория эксперимента

- •Выполнение работы

- •Контрольные вопросы

- •Теория метода

- •Экспериментальная установка

- •Теория эксперимента

- •Выполнение работы

- •Контрольные вопросы

- •Теория метода

- •Экспериментальная установка

- •Теория эксперимента

- •Выполнение работы

- •Контрольные вопросы

- •Теория метода

- •Экспериментальная установка

- •Теория эксперимента

- •Выполнение работы

- •Контрольные вопросы

- •Теория метода

- •Экспериментальная установка

- •Теория эксперимента

- •Выполнение работы

- •Контрольные вопросы

- •Теория метода

- •Экспериментальная установка

- •Теория эксперимента

- •Выполнение работы

- •Контрольные вопросы

- •Теория метода

- •Экспериментальная установка

- •Теория эксперимента

- •Выполнение работы

- •Контрольные вопросы

- •Теория метода

- •Экспериментальная установка

- •Теория эксперимента

- •Выполнение работы

- •Контрольные вопросы

- •Приложения

- •1. Значения коэффициентов Стьюдента tα

- •2. Доверительные вероятности α для доверительного интервала, выраженного в долях средней квадратичной ошибки Δа/

- •3. Приближенное определение погрешностей функции z

- •4. Приближенное определение погрешностей функции z

- •5. Устройство и описание работы термостатов tw-2.03 и лаб – тс – 01

- •6. Вывод формулы .

- •7. Значения некоторых постоянных

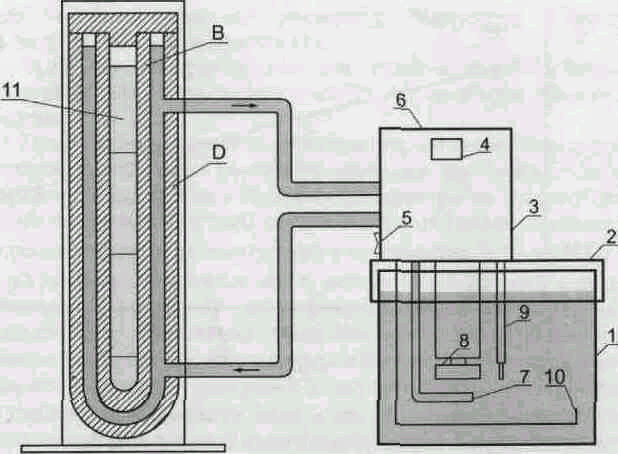

Экспериментальная установка

Общий

вид прибора для измерения вязкости по

методу Стокса показан на

рис.

3.

Для измерений используется стеклянный

цилиндрический сосуд В,

наполненный исследуемой жидкостью 11

(раствор глицерина). Диаметр сосуда ≈3

см,

длина ≈40

см.

На стенках сосуда нанесены три метки

на расстоянии ≈10

см

друг

от друга. Верхняя метка должна располагаться

ниже уровня жидкости с таким расчетом,

чтобы скорость шариков к моменту

прохождения этой метки успевала

установиться. Измеряя расстояние между

метками с помощью линейки, а время

падения с помощью секундомера, определяют

скорость шарика

![]() .

Сам сосуд В

помещён в рубашку Д,

омываемую водой из термостата. В

установившемся режиме температура

жидкости 11 равна температуре воды в

термостате.

.

Сам сосуд В

помещён в рубашку Д,

омываемую водой из термостата. В

установившемся режиме температура

жидкости 11 равна температуре воды в

термостате.

Рис. 3. Общий вид установки для измерения вязкости по методу Стокса

Радиусы шариков измеряются отсчётным микроскопом. Для каждого шарика рекомендуется измерить несколько различных диаметров и вычислить среднее значение. Такое усреднение целесообразно, поскольку в работе используются шарики, форма которых может несколько отличаться от сферической. Плотность используемых стеклянных и стальных шариков известна (см. «Приборы, оборудование и их характеристики»).

Опыты по определению вязкости жидкости проводятся при нескольких температурах в интервале от комнатной до 50–60°С.

Плотность жидкости определяют для каждого значения температуры по графику (рис. 4).

Для точного задания и поддержания требуемой постоянной температуры при проведении измерений в данной работе используется водяной термостат (описание его работы см. приложение 5), который состоит из резервуара 1, крышки 2 и блока управления 3. На передней стороне блока управления расположен световой индикатор 4 контроля температуры. На задней стороне – сетевой выключатель 5. На верхней крышке находятся три кнопки управления 6. В нижней части блока смонтирован нагреватель 7, крыльчатка водяного насоса 8, датчик температуры и уровня воды 9. На блоке расположены две трубки, которыми термостат соединён с рубашкой Д. Другие две трубки – для пропускания водопроводной воды через змеевик 10 (для охлаждения термостата).

Рис. 4. Зависимость плотности раствора глицерина от температуры

Теория эксперимента

По

формуле Стокса (4) можно определить

скорость установившегося падения шара

в вязкой жидкости. Тяжелый шар в вязкой

жидкости лишь в самый первый момент

начнет падать ускоренно; по мере же

возрастания скорости его падения

возрастает и сила трения F,

которая начинает уравновешивать силу

тяжести

![]() ,

действующую

на шар. Когда такое уравновешивание сил

достигнуто, шар падает равномерно с

постоянной скоростью

,

действующую

на шар. Когда такое уравновешивание сил

достигнуто, шар падает равномерно с

постоянной скоростью

![]() .

.

Рассмотрим свободное падение шарика в вязкой жидкости. На шарик действуют три силы (рис. 5):

Х

Х

![]()

![]()

Рис. 5. Силы, действующие на шарик, движущийся в жидкости

![]()

Сила тяжести

,

где

– плотность материала шарика, V

– объем шарика, а g

– ускорение

свободного падения;

,

где

– плотность материала шарика, V

– объем шарика, а g

– ускорение

свободного падения;Сила Архимеда

,

где

,

где

– плотность жидкости;

– плотность жидкости;Сила вязкости (сила Стокса), зависящая от скорости

,

где r

– радиус шарика,

– его скорость.

,

где r

– радиус шарика,

– его скорость.

Найдём уравнение движения шарика в жидкости. По второму закону Ньютона

![]() .

.

В проекции на ось Х (рис. 5) при установившемся падении шарика (а=0)

![]() .

.

Подставляя в это равенство выражения для сил, получим

![]() .

(5)

.

(5)

Отсюда

![]() ,

(6)

,

(6)

Во

втором равенстве мы подставили значение

объема шарика

![]() .

.

Величина

![]() (7)

(7)

называется временем релаксации. Для установления скорости необходимо, чтобы время падения шарика в жидкости более чем в три раза превосходило время релаксации.

Измеряя

на опыте установившуюся скорость падения

шариков

,

и величины

![]() ,

можно определить вязкость жидкости по

формуле, следующей из (6):

,

можно определить вязкость жидкости по

формуле, следующей из (6):

![]() .

(8)

.

(8)

Указания. Описанная выше методика определения вязкости основана на формуле Стокса и правильна лишь в том случае, если выполнены предположения, сделанные при выводе этой формулы. Самым надежным способом проверки теории является следующий. Шарики с разными радиусами движутся в жидкости с разными скоростями и с разными временами релаксации. Если во всем диапазоне встречающихся в работе скоростей и времен релаксации вычисленные по формуле (8) значения оказываются одинаковыми, то формула (4) правильно передает зависимость сил от радиуса шарика. Зависимость (или независимость) от r служит чувствительным индикатором правильности теории и надежности эксперимента.

Результаты опыта имеет смысл обрабатывать лишь в том случае, если значения не обнаруживают систематической зависимости от r. Если такая зависимость наблюдается, то чаще всего это связано с влиянием стенок сосуда. В этом случае вместо формулы (8) следует использовать более точную формулу

![]() ,

(9)

,

(9)

где R — радиус сосуда. Для небольших шариков отличие (9) от (8) лежит в пределах точности эксперимента и может не приниматься во внимание. (Формула (9) верна для шариков, движущихся вблизи осевой линии сосуда, при условии r<<R.)

Полезно исследовать применимость формулы Стокса не только экспериментально, но и теоретически. При выводе формулы Стокса предполагалось, что обтекание шарика жидкостью имеет ламинарный характер. Как известно, характер обтекания определяется значением числа Рейнольдса

![]() .

(10)

.

(10)

Обтекание

является ламинарным лишь при не очень

больших значениях Re

(<10). По результатам опыта следует

вычислить числа Рейнольдса для разных

размеров шариков и различных температур

жидкости. Полезно также вычислить время

релаксации

![]() .

.