- •Основы социальной работы

- •Орел - 2008

- •Основы социальной работы

- •Задания для самостоятельной работы студентов ( 5 семестр )

- •Задания для самостоятельной работы студентов ( 6 семестр )

- •Рекомендуемая литература Основная

- •Дополнительная

- •Глава I. Теоретические основы социальной работы

- •Социальная работа как профессиональная деятельность:

- •1.2 Особенности профессиональной деятельности специалиста по социальной работе

- •1.3. Сущность, факторы и профилактика эмоционального выгорания специалиста по социальной работе

- •1.4. Проблемы научной идентификации социальной работы

- •1.5. Взаимосвязь практики социальной работы и социальной политики

- •Использованная литература

- •1.6. Динамика становления моделей социальной работы

- •1. 7. Социолого-ориентированные модели теории и практики ср

- •1.8. Объяснение личностных проблем, принципы и предлагаемые методы ср в психолого-ориентированных моделях

- •1.9. Комплексно-ориентированные модели теоретического обоснования социальной работы

- •Глава II. Практика социальной работы с различными группами населения и в разных сферах жизни общества

- •2.1. Социальная работа по профилактике аморального поведения и проституции

- •Использованная литература

- •2.2. Социальная работа с алкоголиками и наркоманами

- •2.3. Суицид как проблема социальной работы

- •Методы терапии

- •2.4. Социальная работа по профилактике насилия в семье и обществе

- •Интерпретации природы насилия

- •Экологическая модель

- •2.5. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях

- •Исправительные учреждения в России

- •Сущность криминальной субкультуры

- •Эмпирические признаки криминальной субкультуры

- •Региональный опыт

- •Использованная литература

- •2.6. Социальная работа с лицами без определенного места жительства и занятий

- •Типология, социальная организация и причины роста числа лиц бомж в современной России

- •Использованная литература

- •2.7. Социальная работа с мигрантами

- •Использованная литература

- •2.8. Проблемы безработных как предмет социальной работы

- •Социальная деградация

- •Психологическая депривация безработного

- •6. Наследственная безработица

- •2.9. Социальная работа с инвалидами

- •Социальная реабилитация

- •Социальный надзор и социально-консультативная помощь:

- •2.10. Теория и практика социальной работы с пожилыми людьми

- •Социальная работа с пожилыми и старыми людьми

- •2.11. Социальная работа с молодежью

- •2.12. Теоретические основы социальной работы с семьей

- •Глава III. Функциональные технологии социальной работы

- •3 1. Социальная диагностика: цели, этапы и способы проведения

- •3.2. Социальная профилактика методами социального воздействия

- •3.3. Консультирование в ср

- •3. 4. Социальное обеспечение, его виды и механизм осуществления

- •3. 5. Технологии социального предвидения

- •3.6. Технологии связи с общественностью

- •Примерная структура курсовой работы

- •Последовательность выполнения курсовой работы

- •Критерии оценки курсовой работы

- •Содержание

- •Глава I. Теоретические основы социальной работы

- •Глава II. Практика социальной работы с различными группами населения и в разных сферах жизни общества

- •Глава III. Функциональные технологии социальной работы

2.12. Теоретические основы социальной работы с семьей

Семья, по определению А.Г. Харчева, — это малая социальная группа, основанная на супружеском союзе и родственных связях (муж, жена, родители, дети и другие родственники), на совместном ведении общего хозяйства и взаимной моральной ответственности. В свою очередь, понятие «родство» означает совокупность социальных отношений, основанных на таких факторах, как биологические связи, брак, правовые нормы и правила, касающиеся усыновления (удочерения), попечительства и т.д.

Таким образом, как малая социальная группа семья:

реализует естественные (витальные) потребности своих членов;

создает условия для непосредственных контактов;

не имеет жестко структурированной системы взаимоотношений по вертикали;

социализирует своих субъектов чувством родства, любви, привязанности и ответственности друг за друга, накопленным социальным опытом.

Как социальный институт семья:

основанное на кровном родстве, браке или усыновлении объединение людей, связанных общностью быта и взаимной ответственностью за воспитание детей;

совокупность социальных отношений, основанных на таких факторах, как биологические связи, брак и правовые нормы и правила, касающиеся усыновления (удочерения), попечительства и т.д. (1, с.226).

Сущность семьи отражается в ее функциях, структуре и ролевом поведении ее членов. Основными функциями семьи являются:

Сфера семейной деятельости |

Общественные функции |

Индивидуальные функции |

|

||

Репродуктивном |

Биологическое воспроизводство общества |

Удовлетворение потребностей в детях, в продолжении рода |

|

||

Воспитательная |

Социализация подрастающего поколения. Поддержание культурной непрерывности общества |

Удовлетворение потребностей в родительстве, контактах с детьми, их воспитании, самореализации в детях |

|

||

Хозяйственно-бытовая |

Поддержание физического здоровья членов общества, уход за детьми |

Получение хозяйственно-бытовых услуг одними членами семьи от других |

|

||

Экономическая |

Экономическая поддержка несовершеннолетних и нетрудоспособных членов общества |

Получение материальных средств одними членами семьи от других (в случае нетрудоспособности или в обмен за услуги) |

|

||

Сфера первичного социального контроля

|

Моральная регламентация поведения членов семьи в различных сферах жизнедеятельности, а также ответственности и обязательств в отношениях между супругами, родителями и детьми, другими родственниками, включая прародителей |

Формирование и поддержание правовых и моральных санкций за недопустимое поведение и нарушение моральных норм взаимоотношений между членами семьи |

|

||

Сфера духовного общения |

Развитие личности членов семьи

|

Духовное взаимообогащение членов семьи. Укрепление дружеских основ брачного союза |

|

||

Социально-статусная |

Предоставление определенного социального статуса членам семьи. Воспроизводство социальной культуры |

Удовлетворение потребностей в социальном продвижении |

|||

Досуго вая |

Организация рационального досуга. Социальный контроль в сфере досуга |

Удовлетворение потребностей в совместном проведении досуга, вэаимообогащение духовных интересов |

|||

Эмоциональная |

Эмоциональная стабилизация индивидов и их психологическая терапия |

Получение индивидами психологической защиты, эмоциональной поддержки в семье. Удовлетворение потребностей в личном счастье и любви |

|||

Сексуальная |

Сексуальный контроль

|

Удовлетворение сексуальных потребностей |

|||

Современная моногамная семья может иметь несколько видов, которые отличаются между собой по определенным признакам (типология разработана В.М.Целуйко)

1. По родственной структуре семья может быть нуклеарной (супружеская пара с детьми) и расширенной (супружеская пара с детьми и кто-либо из родственников мужа или жены, проживающих с ними в одном домохозяйстве).

2. По количеству детей: бездетная (инфертильная), однодетная, малодетная, многодетная семья.

3. По структуре: с одной брачной парой с детьми или без детей; с одной брачной парой с детьми или без детей, с одним из родителей супругов и другими родственниками; с двумя и более брачными парами с детьми или без детей, с одними из родителей супругов и других родственников или без них; с матерью (отцом) с детьми; с матерью (отцом) с детьми, с одним из родителей и другими родственниками; прочие семьи.

4. По составу: неполная семья, отдельная, простая (нуклеарная), сложная (семья нескольких поколений), большая семья.

5. По географическому признаку: городская, сельская, отдаленная семья (проживающая в труднодоступных районах и в районах Крайнего Севера).

6. По однородности социального состава: социально гомогенные (однородные) семьи (имеется схожий уровень образования и характер профессиональной деятельности у супругов); гетерогенные (неоднородные) семьи: объединяют людей разного уровня образования и профессиональной ориентации.

7. По семейному стажу: молодожены; молодая семья, ждущая ребенка; семья среднего супружеского возраста; старший супружеский возраст; пожилые супружеские пары.

8. По типу ведущих потребностей, удовлетворение которых определяет особенности социального поведения членов семейной группы, выделяют семьи с «физиологическим», или «наивно-потребительским» типом потребления (преимущественно с пищевой направленностью); семьи с «интеллектуальным» типом потребления, т. е. с высоким уровнем расходов на духовную жизнь; семьи с промежуточным типом потребления.

9. По особенностям существующего семейного уклада и организации семейного быта: семья-«отдушина» (дает человеку общение, моральную и материальную поддержку); семья детоцентрического типа (дети в центре интересов родителей); семья типа спортивной команды или дискуссионного клуба (много путешествуют, много видят, умеют, знают); семья, ставящая на первое место комфорт, здоровье, порядок.

10. По характеру проведения досуга: семьи открытые (ориентированные на общение и индустрию культуры) и закрытые (ориентированные на внутрисемейный досуг).

11. По характеру распределения домашних обязанностей: семьи традиционные (обязанности в основном выполняет женщина) и коллективистские (обязанности выполняются совместно или по очереди).

12. По типу главенства (распределению власти) семьи могут быть авторитарными и демократическими. Авторитарная семья характеризуется строгим, беспрекословным подчинением жены мужу или мужа жене и детей родителям. Муж (а иногда — жена) является монопольным главой, деспотичным хозяином. Демократическая семья основана на взаимном уважении членов семьи, на распределении семейных ролей в соответствии с потребностями конкретной обстановки, с личными качествами и способностями супругов, на равном участии каждого из них во всех делах семейной жизни, на совместном принятии всех важных решений. В демократической семье, как правило, «официального» главы нет, а есть лидер, авторитетное лицо. Причем муж может быть лидером в одних отношениях, а жена — в других; в некоторых жизненных ситуациях лидерами могут становиться и взрослеющие дети.

Участие в производстве обоих супругов, их относительно равный вклад в общее хозяйство, юридическое равенство членов семьи способствуют становлению в семье эгалитарных отношений. Современная нуклеарная семья становится эгалитарной (от французского слова egalitaire — равенство) - равноправным союзом, т. е. с равной долей прав и ответственности всех взрослых ее членов, с достаточно независимым положением детей.

13. В зависимости от особых условий организации семейной жизни: студенческая семья (оба супруга обучаются в вузе) и «дистантная» семья (раздельное проживание брачных партнеров из-за специфики профессии одного из них или обоих: семьи моряков, полярников, космонавтов, геологов, артистов, спортсменов и т. д.).

14. По качеству отношений и атмосфере в семье: благополучная (супруги и другие члены семьи высоко оценивают друг друга, высок авторитет мужа, конфликтов практически нет, есть собственные традиции и ритуалы), устойчивая (практически имеют те же особенности, что и благополучные семьи), педагогически слабая (низкие воспитательные характеристики, предпочтение отдается физическому состоянию и самочувствию ребенка); нестабильная семья (высокий уровень неудовлетворенности обоих супругов семейной жизнью, включая свою роль и положение в семье, что приводит к непредсказуемости поведения); дезорганизованная (проявляется выраженное отставание семейных отношений от общего уровня развития общества: пьянство, архаичные отношения грубого диктата; внутреннего единства и контактов между членами семьи практически нет); социально неблагополучная (низкий культурный уровень членов семьи, употребление алкоголя одним или обоими супругами или родителями); проблемная (отсутствие взаимности у супругов и неумение сотрудничать); конфликтная (наличие психологической несовместимости у супругов или членов семьи); распадающийся семейный союз (чрезмерно обострившаяся конфликтная ситуация в семье, фактически брак уже распался, но супруги продолжают жить вместе, что считается наибольшим психотравмирующим источником для ребенка из-за длительности стрессовой ситуации и приводит к нарушениям в развитии его личности); распавшаяся семья (ситуация, когда один из родителей живет отдельно, но в какой-то мере сохраняет контакты с прежней семьей и исполняет еще часть функций).

15. По составу супругов в нуклеарной семье: полная (включает отца, мать и детей) и неполная (один из родителей отсутствует). Выделяются так называемые функционально неполные семьи: профессиональные или другие причины оставляют супругам мало времени для семьи.

Неполная семья образуется вследствие расторжения брака, внебрачного рождения ребенка, смерти одного из родителей или раздельного их проживания. В связи с этим различают следующие типы неполных семей: осиротевшая, внебрачная, разведенная, распавшаяся. В зависимости от наличия основного родителя выделяют материнские и отцовские неполные семьи. По количеству поколений в семье различают, неполную простую (мать или отец с ребенком либо с несколькими детьми) и неполную расширенную: мать (отец) с одним или несколькими детьми и другими родственниками.

16. По социально-ролевым признакам выделяются традиционные, детоцентрические и супружеские семьи. Большинство исследователей выделяют по данному критерию три «чистых» типа семьи, которые имеют, с одной стороны, исторический характер, так как развивались хронологически последовательно, от первого к третьему типу. С другой стороны, в современной действительности эти типы существуют параллельно, в большей степени уже перемешавшись, хотя и сохраняя основные признаки некоего «идеального» типа.

В «традиционных семьях» стержнем системы являются не межличностные, а социально и культурно заданные отношения между ее членами. В России такая семья хорошо описана в «Домострое», где четко определены требования ко всем членам семьи в зависимости от их социальной роли. Подробно расписаны права и обязанности мужа — главы семьи по отношению к жене, детям и родителям; всех остальных членов семьи по отношению друг к другу. Место детей в такой семье заведомо определено всем укладом жизни, оно тем меньше, чем младше ребенок. Основное воздействие здесь «вертикальное» - сверху вниз: требование подчинения младших членов семьи старшим ее представителям. Такая семейная система стабильна до тех пор, пока ребенок не оказывает серьезного сопротивления. При чрезмерной жесткости родительских требований, выполнять которые не так-то просто, у таких детей скорее, чем в других семьях, возникает лживость, агрессивность, жестокость или, наоборот, безволие и апатия.

В «детоцентрической семье» межличностные отношения, стремление к формированию близких и теплых, эмоционально насыщенных контактов как бы потеснены характерным для традиционной семьи главенством общего над личным в сфере отношений родителей с ребенком. Несмотря на то, что отношения между супругами остаются заданными извне и как бы не зависят от того, любят ли они друг друга, на ребенка «позволено» распространять чувство любви. Если в традиционной семье основой взаимоотношений является уважение к авторитету, то в детоцентрической таким связующим звеном выступает «счастье ребенка». Таким образом, ребенок с самого начала занимает в такой семье центральное, главенствующее место. Родители живут для него, сознательно или подсознательно предполагая, что в будущем он станет жить для них. Основное воздействие в такой семье «вертикальное», но уже не сверху вниз (как в традиционной семье), а снизу вверх (от ребенка к родителям). Ребенок имеет определенную власть над родителями и может в какой-то мере даже управлять ими. Неосознанным мотивом появления ребенка в такой семье может быть чувство недовольства супругами по поводу своих отношений и желание восполнить эмоциональный вакуум. В случае, если идея «все для ребенка» слишком ярко выражена, последствием может стать воспитание по типу «кумира семьи», что в будущем чревато острыми конфликтами с другими людьми и уязвленным честолюбием.

Основой «супружеской семьи» является связь между супругами. Их отношения являются отношениями равноправных партнеров на основе доверия, принятия другой личности, уважения друг к другу, терпимости, доброжелательности. Такая семья создается не потому, что «так принято» или «пора замуж», не для того, чтобы иметь детей, а по свободному взаимному выбору. В этой семье, в отличие от семей двух других типов, может и не быть детей вообще, может быть только один ребенок или несколько. Все это не мешает основному типу отношений, в том числе и с ребенком, общение с которым, как и со взрослыми, строится также с учетом личности и взаимных интересов.

17. По характеру общения и эмоциональных отношений в семье браки классифицируются на симметричный, комплементарный и метакомплементарный.

В симметричном брачном союзе оба супруга имеют равные права, никто из них не подчиняется другому. Проблемы решаются путем соглашения, обмена или компромисса. В комплементарном браке один распоряжается, дает приказания, другой подчиняется, ожидает совета или инструкции. В метакомплементарном браке ведущего положения достигает партнер, который реализует собственные цели путем подчеркивания своей слабости, неопытности, неумелости и бессилия, манипулируя таким образом своим партнером.

Для реализации целей государственной семейной политики типы семей выделяются по объективному риску социальной уязвимости, а значит, нуждаемости в материальной поддержке государства, особых льготах и услугах. Поскольку в семье один кормилец, в трудных материальных условиях находится большинство семей одиноких матерей. Их в РФ насчитывается более 1,5 млн. Аналогичные трудности испытывают семьи военнослужащих срочной службы с детьми (около 40 тыс. семей), а также семьи, в которых один из родителей уклоняется от уплаты алиментов (800 тыс. семей). Еще одна категория семей, получающих поддержку государства, — это семьи с детьми-инвалидами. Следует назвать также семьи с родителями-инвалидами. Нуждаются в поддержке, кроме того, и семьи, взявшие детей под опеку (попечительство). Следующая многочисленная категория семей с объективно ограниченными материальными возможностями — это многодетные семьи. Их численность постоянно сокращается и составляет в настоящее время около 2 млн. Как правило, в трудных материальных условиях находятся семьи с малолетними детьми (в возрасте до трех лет). Таких семей около 6 млн. В особом положении находятся студенческие семьи с детьми. Фактически они являются иждивенцами родителей. Помимо этого к семьям, нуждающимся в особой поддержке государства, отнесены семьи беженцев и вынужденных переселенцев, семьи безработных, имеющие несовершеннолетних детей. Особый разряд семей составляют девиантные семьи, это семьи алкоголиков, наркоманов, правонарушителей и др.

К факторам социального риска для функционирования семьи относятся:

▪ социально-экономические (низкий материальный уровень жизни семьи, плохие жилищные условия);

▪ медико-санитарные (экологически неблагоприятные условия, хронические заболевания родителей и отягощенная наследственность, вредные условия работы родителей, особенно матери, антисанитария и пренебрежение санитарно-гигиеническими нормами);

▪ социально-демографические факторы (неполная либо многодетная семья, семьи с престарелыми родителями, семьи с повторными браками);

▪ социально-психологические (семьи с деструктивными конфликтными отношениями супругов, родителей и детей, педагогической несостоятельностью родителей и низким общественно-образовательным уровнем, деформированными ценностными ориентациями);

▪ криминальные.

Наиболее острые социальные проблемы семьи отражаются сегодня на резком социально-экономическом расслоении общества; невозможности социальной и географической мобильности; фундаментальных изменениях традиционных ролей членов семьи, особенно женщин; росте количества неполных семей; повышении коэффициента иждивенчества; насилии в семье, социальном сиротстве; естественной убыли населения; ухудшении состояния здоровья, в том числе и женщин детородного возраста. Сложной проблемой, существенно подрывающей здоровье женщины-матери, остается прерывание беременности. Если в Англии на 1000 женщин детородного периода приходится 12 абортов, а в Голландии всего 5, то в России — 60. По официальным данным, наша страна занимает одно из первых мест в мире по количеству абортов. В 2005 г. их было сделано 1 млн. 800 тыс., а по неофициальным — 4 млн. Из 35 млн. россиянок в юном детородном возрасте 7 млн. бесплодны. С каждым годом в стране возрастает количество брошенных детей. Сегодня в России, по официальной статистике, насчитывается 1,5-2 млн. беспризорных и безнадзорных, по неофициальной — эта цифра приближается к 4 млн. По данным еженедельника «Семья», 1 млн. 100 тыс. детей остаются без семьи, 1 млн. 185 тыс. страдают психическими заболеваниями (1,с.230).

Актуальными для современной семьи остаются социально-экономические проблемы, проблемы обеспеченности жильем. По данным Департамента социального развития аппарата правительства, последствия повальной бедности (рост смертности, ухудшение здоровья, катастрофический рост алкоголизма, наркомании, числа беспризорных детей) представляют реальную угрозу национальной безопасности.

В силу этого, социальная работа должна быть ориентирована не только на решение данных проблем семьи, но и на ее укрепление и развитие, восстановление внутреннего потенциала для выполнения многочисленных общественно значимых функций семьи, стабилизацию демографической и социально-экономической ситуации в России.

Социальная защита семьи

Согласно действующему законодательству основными задачами социальной защиты населения в РФ являются:

реализация установленных законом социальных прав и минимальных социальных гарантий гражданам прежде всего в области пенсионного обеспечения, социального обслуживания, материальной поддержки семей с детьми и др.;

адаптация системы социальной защиты к изменяющимся социально-экономическим условиям, включая развитие сети учреждений социального обслуживания, расширение перечня предоставляемых населению социальных услуг, поддержку негосударственных форм социальной помощи, подготовку кадров социальных работников;

совершенствование организации социальной защиты на основе формирования законченных социальных технологий, дифференцированного подхода к различным категориям населения и типам семей, адресной социальной помощи, непосредственно связанной с конкретными потребностями получателя;

широкое использование активных форм социальной поддержки населения (социальная и психологическая реабилитация и адаптация населения, содействие самореализации и самообеспечению, профессиональной ориентации и т.д.).

Важнейшим критерием социального государства является защита материнства, детства, отцовства, а также помощь и защита семьи. В Конституции РФ сказано, что «в Российской Федерации... обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства... развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты». Это полностью согласуется со ст. 23 Международного пакта «О гражданских и политических правах», где говорится, что семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства.

Основные направления реализации семейной политики включают в себя создание системы социальной и психолого-педагогической помощи семье, охрану здоровья матери и ребенка, улучшение материальных условий жизнедеятельности семьи, поддержку малоимущих семей, повышение профессионального и социального статуса женщин, профилактику правонарушений несовершеннолетних, идеологическую, пропагандистскую и культурно-просветительскую работу, подготовку кадров работников социальных служб.

Для управления государственной семейной политикой созданы соответствующие комитеты в обеих палатах Федерального Собрания России, в Администрации Президента Российской Федерации. В структуре федерального Министерства здравоохранения и социального развития сформировано специальное подразделение — Департамент проблем семьи, женщин и детей. Эти структуры координируют проведение семейной политики в органах исполнительной власти, осуществляя руководство различными социальными службами семьи.

Служба семьи — один из механизмов регулирования брачно-семейных отношений в рамках социальной работы с семьей, основная цель которого — обеспечить оптимальное выполнение семьей ее разнообразных функций, прежде всего терапевтической, воспитательной, репродуктивной, способствовать совершенствованию внутрисемейных отношений, гармоничному развитию личности супругов и их детей, стабилизации брака, а также содействовать одиноким в создании семьи. Организационно служба семьи представляет собой сеть учреждений консультационного типа.

На начало 1998 г. в РФ действовало 115 центров социальной помощи семье и детям, 36 центров психолого-педагогической помощи населению, 132 социальных приюта для детей и подростков, 41 социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, 8 центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 40 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями. В ряде территорий функционируют комплексные центры социальной помощи населению, в которых предусмотрена работа с семьей и детьми (1). К 2008 г. их количество значительно увеличилось. Хорошо зарекомендовали себя центры социальной помощи семье и детям, а также центры социальной реабилитации дезадаптированных детей и подростков. Главная их задача заключается в стимулировании экономического потенциала семьи, ее саморазвития, в обеспечении адресной социальной поддержки. Действует психологическая служба «Телефон доверия».

На первый взгляд далеким от передовой практики людям представляется, что социальное обслуживание семьи заключается в оказании натуральной, материальной и медико-социальной помощи. На самом же деле под этим подразумевается повседневная социальная поддержка семей с детьми, включающая в себя все аспекты ее социальной помощи, реабилитации, коррекции, защиты, а также активизацию потенциала ее собственных возможностей выживания в условиях дестабилизации общества.

В последние годы стала быстро развиваться сеть консультативных учреждений («Брак и семья», «Центр социального здоровья», «Мать и дитя», «Совершенствование»), появляются семейные клубы, реализуются программы «Кроха», «Здоровый малыш», «Безопасное материнство», «Сознательное родительство», «Семь —Я», «Согласие», «Женщина и семья» и др.

Формы социальной работы с семьей можно разделить на два блока: работа в домашних условиях (фамилист) и работа вне дома (начиная с деятельности социального работника в таких учреждениях, как женские консультации и родильные дома, заканчивая государственными Центрами социальной помощи семье и детям, а также общественными объединениями и организациями самопомощи семей с маленькими детьми). Первый блок содержательно включает оказание финансовой и натуральной помощи, предоставление услуг по социальной защите, ведению домашнего хозяйства, обучению семейной жизни; семейную терапию и т.д. Второй блок - создание приютов домашнего типа, социально-психологических служб при центрах социальной помощи семье и детям, взаимодействие с общественными формированиями, занимающимися проблемами материнства, развитие социальных инициатив.

Говоря о социальной защите семьи, следует отметить определенные попытки Правительства РФ материально поддержать семью. В последние годы были введены несколько законопроектов, направленных на повышение детских пособий и государственной поддержки семьи.

Федеральным законом от 14.07.2008 № 110-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения размеров отдельных видов социальных выплат и стоимости набора социальных услуг» (вступил в силу с 18.07.2008) внесены изменения в статью 4.2 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (далее — Закон № 81-ФЗ). Так, размер индексации государственных пособий гражданам, имеющим детей, предусмотренных статьей 4.2 Закона № 81-ФЗ, установлен с 1 июля 2008 года в размере 1,0185.

В связи с этим, размеры пособий с 1 июля 2008 года составляют:

- пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий частными нотариусами и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию — 331,52 руб.;

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности – 331,52 руб. Для получения данного пособия женщине необходимо взять в женской консультации справку произвольной формы о постановке на учет в первые 12 недель беременности. Пособие выдается по месту работы женщины только в денежном выражении. Пособие выплачивается одновременно с пособием по беременности и родам, если справка о постановке на учет представляется одновременно с документами, необходимыми для получения пособия по беременности и родам; либо в течение десяти дней после представления справки о постановке на учет в ранние сроки беременности, если указанная справка представлена позже;

- единовременное пособие при рождении ребенка — 8840,58 руб.;

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком не работающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком, а также минимальные размеры ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию: за первым ребенком — 1657,61 рублей; за вторым и последующими детьми — 3315,22 рублей.

С 1 января 2007 года был изменен порядок исчисления размера ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет для матерей, подлежащих обязательному социальному страхованию. Это пособие устанавливается в размере 40% среднего заработка по месту работы за последние 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу наступления отпуска. При этом максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком застрахованным лицам составляет 6630,44 рублей.

Был введен новый вид пособия - единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

Все указанные размеры пособий увеличиваются на размер районного коэффициента к заработной плате.

Статьей 262 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено предоставление работнику четырех дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста восемнадцати лет. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере среднего дневного заработка.

Вместе с тем, социальный работник должен уметь находить нетрадиционные источники финансирования программ поддержки семьи. Несмотря на то, что одним из источников выплаты различных пособий и предоставления льгот на общегосударственном уровне должны оставаться средства госбюджета, необходимо увеличить роль местных бюджетов. Средства для оказания помощи малообеспеченным семьям с детьми должны выделять и предприятия, которые могут предоставлять собственные льготы, обеспечивать благоприятные условия для отдыха и т.д.

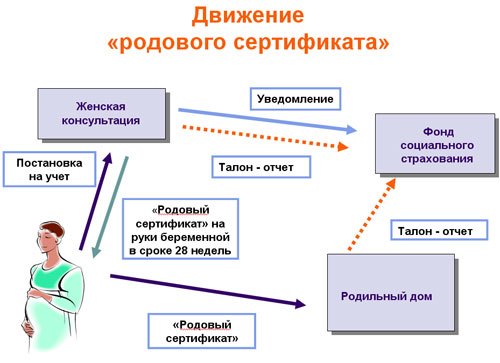

Далее следует более подробно остановиться на характеристике государственной помощи женщинам-матерям, которая начала оказываться в рамках реализации национального проекта «Здоровье». С 1 января 2006 года во всех регионах России были введены родовые сертификаты с целью повышения материальной заинтересованности медицинских учреждений в предоставлении качественной медицинской помощи. Поскольку очень важно, чтобы женщина с первого до последнего дня беременности была окружена вниманием специалистов и родила здорового малыша. Регулярные посещения врача акушера-гинеколога помогают женщине не только избежать многих осложнений во время беременности, но и предотвратить ряд заболеваний ребенка, получить практические рекомендации по профилактике наиболее часто встречающихся заболеваний во время беременности (анемии, угрозы прерывания беременности и др.), правильному питанию и поведению во время родов, грудному вскармливанию ребенка.

Родовый сертификат включает в себя:

талон № 1 родового сертификата, предназначенный для оплаты услуг, оказанных женщинам учреждениями здравоохранения в период беременности на амбулаторно-поликлиническом этапе;

талон № 2 родового сертификата, предназначенный для оплаты услуг, оказанных женщинам учреждениями здравоохранения в период родов в родильных домах (отделениях), перинатальных центрах;

родовый сертификат, служащий подтверждением оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и родов учреждениями здравоохранения.

Учреждения здравоохранения передают эти талоны в отделения Фонда социального страхования. Дополнительные к обычному бюджетному финансированию средства медучреждения получают за каждую пациентку при условии, что роды завершились благополучно.

Право на получение сертификата предоставляется женщинам, являющимся гражданами России, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим на законных основаниях на территории Российской Федерации. Родовые сертификаты выдаются при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, страхового полиса обязательного медицинского страхования и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. При отсутствии у женщины страхового полиса обязательного медицинского страхования, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования родовой сертификат ей будет выдан, но при этом в сертификате проставляется отметка о причине отсутствия вышеуказанных документов.

Сертификат выписывается женщине, вставшей на учет по беременности, в женской консультации, когда срок беременности достигает 30 недель (при многоплодной беременности – при сроке 28 недель), при условии непрерывного наблюдения и ведения ее на амбулаторно-поликлиническом этапе не менее 12 недель данной женской консультацией.

При постановке на учет женщины в женскую консультацию не по месту жительства ею представляется выписка из амбулаторной карты наблюдения женщины в женской консультации и справка о снятии ее с учета в женской консультации по месту жительства.

В случае преждевременных родов сертификат может быть выдан в более ранние сроки при получении из роддома информации о состоявшихся родах.

Право на выдачу родового сертификата и оплату талона № 1 родового сертификата имеет та женская консультация, в которой женщина состояла на учете при сроке беременности 30 недель при условии, что данная консультация наблюдала и вела женщину в период беременности не менее 12 недель.

В случае если женщина за период беременности наблюдалась в различных женских консультациях и в связи с этим не имеет постоянного наблюдения врача акушера-гинеколога в течение 12 недель, то ни одна из этих женских консультаций не имеет право на выдачу родового сертификата.

Если после получения в 30 недель беременности родового сертификата женщина перейдет на наблюдение в другую женскую консультацию, то эта женская консультация не вправе выдавать новый родовый сертификат, поскольку срок наблюдения ее во второй консультации не может составить 12 недель. В случае, если женщина во время беременности наблюдалась в женской консультации на платной основе или заключила договор с роддомом об оказании платных услуг, родовый сертификат выдан быть не может, так как не подлежит оплате. Если женщина до 30 недель беременности наблюдалась в женской консультации на платной основе, а после 30 недель беременности получала услуги бесплатно, то консультация также не имеет права на выдачу ей родового сертификата, поскольку период бесплатного наблюдения женщины составит менее 12 недель.

В случае, если женщине выдан родовый сертификат и она поступает в родильный дом на платной основе, то услуги родильного дома оплачены быть не могут. В этом случае талон № 2 родового сертификата не представляется к оплате в региональные отделения фонда.

Другое инновационное направление социальной защиты материнства в России - обследование новорожденных (неонатальный скрининг). Массовое обследование новорожденных детей - один из эффективных способов выявления наиболее распространенных врожденных и наследственных заболеваний. Неонатальный скрининг начинается в родильном доме: у каждого новорожденного берется капелька крови на специальный тест-бланк, который направляется в медико-генетическую консультацию для проведения исследования. В случае обнаружения в крови маркера заболевания родители с новорожденным ребенком приглашаются в медико-генетическую консультацию для проведения повторного исследования крови для подтверждения диагноза и назначения лечения. В дальнейшем ведется динамическое наблюдение за ребенком.

Неонатальный скрининг позволяет обеспечить раннее выявление заболеваний и их своевременное лечение, остановить развитие тяжелых проявлений заболеваний (умственной отсталости, слепоты, карликовости и других), ведущих к инвалидизации. Планируется расширить программу массового обследования новорожденных детей на наследственные заболевания и внедрить во всех субъектах РФ диагностику таких болезней, как адреногенитальный синдром (наследственное заболевание эндокринной системы), галактоземия (генетическое заболевание, связанное с нарушением углеводного обмена) и муковисцидоз. Осуществление программ позволит выявить указанные заболевания в первые дни жизни и начать лечение.

Для обеспечения неонатального скрининга в 2007 году в ряде медико-генетических консультаций планировалось заменить устаревшее оборудование, установить дополнительные лаборатории, а где-то и создать новые лабораторные подразделения.

Таким образом, к настоящему времени сложились четыре основные формы государственной помощи семьям, имеющим детей:

- денежные выплаты семье на детей и в связи с рождением, содержанием и воспитанием детей (пособия и пенсии);

- трудовые, налоговые, жилищные, кредитные, медицинские и другие льготы семьям с детьми, родителям и детям;

- бесплатные выдачи семье и детям (детское питание, лекарства, одежда и обувь, питание беременным женщинам и др.);

- социальное обслуживание семей (оказание конкретных психологических, юридических, педагогических, медико-социальных услуг, консультирование и т.д.).

Большое значение в социальной защите семьи имеет совершенствование соответствующей нормативно-правовой базы. Разработаны и приняты следующие законы: «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», «О порядке назначения и выплаты ежемесячных компенсаций женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией предприятий, учреждений, организаций», «О совершенствовании системы государственных социальных пособий и компенсационных выплат семьям, имеющим детей, и повышении их размеров», «О компенсационных выплатах семьям с детьми, обучающимся и другим категориям лиц», «О государственной системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав» и др.

В Орловской области принят ряд законов, направленных на социальную защиту семьи. Процитируем некоторые положения Законов Орловской области «О статусе многодетной семьи в Орловской области и мерах ее социальной поддержки» ( 2003 г.) и «О внесении изменений и дополнения в закон Орловской области «О статусе многодетной семьи в Орловской области и мерах ее социальной поддержки» (2004 г.):

Статья 1. Основные положения

- многодетная семья - семья, имеющая в своем составе трех и более детей до восемнадцатилетнего возраста (учащихся учебных заведений дневной формы обучения любых организационно-правовых форм - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет);

- государственная поддержка многодетных семей - комплекс мер по предоставлению экономических, социальных и правовых гарантий многодетным семьям;

- вновь зарегистрированная многодетная семья - семья, ставшая многодетной с 1 января 2004 года, а также семья, ставшая многодетной до 1 января 2004 года, при рождении четвертого ребенка и последующих детей с 1 января 2004 года».

Статья З.Сфера применения настоящего закона

Настоящий закон распространяется на многодетные семьи, в которых один или оба родители являются гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими на территории Орловской области.

Статья 4. Порядок регистрации многодетной семьи

1. Многодетная семья ежегодно регистрируется органом местного самоуправления в сфере социальной защиты населения в соответствии с настоящим законом.

2. При регистрации в составе многодетной семьи, при совместном проживании с родителями учитываются дети, временно проживающие отдельно от родителей в связи с обучением в учебных заведениях начального, среднего или высшего профессионального образования, до окончания ими учебного заведения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.

3. При регистрации в составе многодетной семьи не учитываются дети, переданные на воспитание в детские дома, интернаты, либо временно помещенные в учреждения социальной защиты населения на полное государственное обеспечение.

4. Семья не регистрируется в качестве многодетной при отсутствии хотя бы одного из условий, определяющих статус многодетной семьи в соответствии с настоящим законом.

Статья 5. Документ, подтверждающий статус многодетной семьи

Документом, подтверждающим статус многодетной семьи, является единая по Орловской области удостоверение установленного образца, которое выдается родителям многодетной семьи уполномоченным органом местного самоуправления в сфере социальной защиты населения. Детям из многодетных семей в случае необходимости выдается вкладыш к удостоверению родителей.

Статья 6. Поощрение многодетных семей

1. Вновь зарегистрированным многодетным семьям вручается диплом и памятная медаль о присвоении звания «Многодетная семья Орловской области», а также единовременное денежное вознаграждение в размере 6 тысяч рублей (перечисляется на открываемый именной накопительный счет (по месту жительства) за счет средств областного бюджета по статье «Социальная защита населения»).

Физические и юридические лица могут осуществлять добровольные взносы и пожертвования на указанный именной накопительный счет.

2. Памятная медаль о присвоении звания «Многодетная семья Орловской области» и дипломы вручаются зарегистрированным многодетным семьям в торжественной обстановке Губернатором Орловской области и Председателем областного Совета народных депутатов.

3. Матерям, ставшими многодетными с 1 января 2004 г., по достижении общеустановленного пенсионного возраста за счет областного бюджета по статье «Социальная защита населения» назначается ежемесячная доплата к пенсии в размере базовой части трудовой пенсии по старости, установленной Федеральным Законом «О трудовых пенсиях Российской Федерации».

Статья 7. Пособия для многодетной семьи

1. Многодетной семье устанавливается ежемесячное пособие на каждого ребенка до достижения им возраста 16 лет в размере 200 рублей;

2. Порядок назначения и выплаты указанного пособия устанавливается Коллегией администрации Орловской области».

Статья 8. Права и льготы многодетной семьи

Многодетным семьям предоставляются следующие права и льготы, в том числе:

1. 50 % скидка содержания детей в дошкольном образовательном учреждении;

2. 50 % скидка за обучение детей в художественных, музыкальных, спортивных школах;

3. бесплатное обеспечение детей комплектом детской одежды для посещения школьных занятий на весь период обучения в общеобразовательной школе;

5. бесплатное питание для учащихся общеобразовательных школ и учебных заведений профессионального образования;

6. бесплатный проезд детей учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, студентов ВУЗов на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси.

Обобщая накопленный мировой опыт, можно увидеть, что поддержка семьи должна включать целый комплекс мероприятий, осуществляемых на разных уровнях государства и общества. Мероприятии, которые относятся к масштабам общей государственной социальной политики и направлены на общество в целом, - это устранение нищеты и всех форм социальных лишений, обеспечение высокого жизненного уровня всего населения и особая помощь многодетным и юным семьям; увеличение продолжительности декретного отпуска и меры его оплаты; открытие и распространение учреждений, помогающих семьям в воспитании детей, начиная с яслей и детских садов и заканчивая домами социальной опеки сирот, приемными семьями и т.д. Очень важным фактором является также бесплатное пользование услугами системы здравоохранения.

Однако, для проведения целенаправленной и эффективной социальной политики по предупреждению нарушений родительского поведения и их последствий необходимо учитывать, что актуализация только отдельных факторов в ущерб другим приводит к негативным результатам. Так опыт экономически развитых стран показывает, что огромные материальные вложения государства в стимуляцию рождаемости путем только увеличения социальных пособий одиноким и неимущим матерям, создание для рисковых групп беременных благоприятной общественной моральной ситуации действительно снижают число наиболее агрессивных форм отказа от материнства (детоубийств и т.д.). Вместе с тем, перед обществом в полный рост встают проблемы истязаемых, насилуемых, растлеваемых родителями детей, даже во внешне нормальных семьях.

Поэтому в комплексе мероприятий, проводимых в масштабах всего государства, задачами неоценимой значимости являются работа с общественным сознанием в отношении вопросов безнадзорности детей; воспитание родительских чувств, осведомленности будущих родителей в вопросах психологии семейной жизни, возрастной педагогики и психологии. Одним из инструментов данного воспитания являются популярные публикации и программы в средствах массовой информации. Просвещение общества в области проблем материнства, истинных причин, порождающих эти проблемы, и их драматических последствий для ребёнка и матери, может создать в социуме необходимый благоприятный моральный климат для беременных женщин и малообеспеченных, находящихся в кризисной ситуации семей с детьми.

Использованная литература

Основы социальной работы: учебник / Отв.ред. Павленок П. Д. – з-е изд., испр. и доп. - М: ИНФРА, 2006. – 560 с. (Высшее образование)

Панов А.М. Деятельность служб социального патронажа семей и детей в России и за рубежом// Социальное обслуживание. – 2005, №1. – С. 59

Панов А.М. Концептуальные и научно-методические основы деятельности центров социальной помощи семье и детям// Социальное обслуживание. – 2006, №2. – С.14 – 35

Панов А.М. Концепция модели службы социального патронажа семей и детей// Социальное обслуживание. – 2004, №3. – С.49

Римская А.О. По мукам многодетных семей.// Социальная работа. - 2005, №3. – С. 8-9.

Холостова Е.И. Социальная работа с семьёй: проблемы и поиск их решения. // Семья в России. – 2004, №7.

Целуйко В.М. Психология неблагополучной семьи: Книга для педагогов и родителей. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. – 272 с.

Чиганова С.Д. Формирование концепции региональной семейной политики в Красноярском крае// Социальные технологии, исследования. – 2005, №3. – С.40-46.

2.13. Дети как объект социальной работы

Дети – лица, не достигшие 18 лет. Разные группы детей нуждаются в различной помощи. К приоритетным группам детей, нуждающимся в социальной защите, относят: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей из девиантных семей; детей из приемных, многодетных, неполных семей; детей-инвалидов; детей, имеющих недостатки в психическом и физическом развитии; детей безработных граждан; детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев. Особого внимания специалистов социальных служб требуют безнадзорные и беспризорные дети.

Безнадзорные дети – дети, лишенные присмотра, внимания, заботы, позитивного влияния со стороны родителей или лиц, их заменяющих. Безнадзорный ребенок живет под одной крышей с родителями, сохраняет связи с семьей, у него еще есть эмоциональная привязанность к кому-либо из членов семьи, но связи эти хрупки и находятся под угрозой разрушения. Отсутствие должного ухода и содержания, пренебрежение интересами и потребностями развивающейся личности в семье, создают реальную угрозу психическому, физическому и нравственному развитию ребенка. Предоставленные самим себе, дети забрасывают учебу, отдают свободное время улице, неблагонадежной компании, бесцельному времяпрепровождению. Безнадзорность детей нередко является первым шагом к беспризорности, разрушению нормального процесса социализации ребенка (6, с. 142).

Беспризорный – это безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания (ФЗ “Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”, 1999 г.).

Беспризорные дети не имеют родительского или государственного попечения, постоянного места жительства, соответствующих возрасту позитивных занятий, необходимого ухода, систематического обучения и развивающего воспитания. Одни из них ведут оседлый, другие – кочевой образ жизни. Многие оказываются в криминогенном окружении, поэтому беспризорность часто связана с противоправным поведением.

Факторы, стимулирующие беспризорность и безнадзорность детей:

Асоциальный образ жизни родителей, их безнравственная и безответственная позиция в отношении детей. Нарушение структуры и функций семьи, рост числа разводов и количества неполных семей.

Падение жизненного уровня населения; доходы ниже прожиточного уровня провоцируют ухудшение содержания детей в семье.

Коммерциализация культурно-образовательной, спортивно-оздоровительной сферы, закрывающая доступ к развивающим занятиям, досугу, отдыху детям из малообеспеченных семей.

Вынужденный поиск дополнительного заработка, сверхзанятость родителей, нарастание психоэмоциональных перегрузок у взрослых непосредственно отражаются на детях.

Педагогическая безграмотность родителей, отсутствие контроля за досугом детей. Отсутствие в семье атмосферы доверия и взаимопонимания.

Распространение жестокого обращения с детьми в семьях и интернатных учреждениях.

Негуманная позиция школы, которая дистанцируется от подростков с трудными судьбами. Формализация внеклассной работы в образовательных учреждениях.

Неэффективная система профилактики безнадзорности и правонарушений детей, ослабление разнообразной работы по месту жительства (клубы, кружки, комнаты школьника и т.д.). Малое число детских общественных организаций, ориентированных на актуальные потребности и интересы современных детей и подростков.

Урбанизация и ослабление социального контроля в городе.

Сиротство – социальное явление, обусловленное наличием в обществе детей, родители которых умерли, а также детей, оставшихся без попечения родителей.

Причины утраты детьми попечения родителей

Объективные: смерть родителей; тяжелая болезнь, делающая заботу о ребенке невозможной; признание родителей недееспособными; ограничение или лишение родительских прав. Субъективные: пребывание родителей в условиях изоляции (места лишения свободы, медицинские учреждения); нежелание выполнять свой родительский долг; нежелание взять ребенка домой из учреждения, в котором он находится (2).

Определение момента утраты родительского попечения.

Смерть родителей удостоверяется свидетельством о смерти, эта дата будет являться моментом утраты.

При лишении родительских прав, при признании родителей недееспособными – с момента решения суда.

В случае тюремного заключения за точку отсчета берется момент взятия под стражу.

В случае болезни с момента помещения в медицинское учреждение.

В случае если эту дату точно установить невозможно, то она определяется органами опеки и попечительства по месту нахождения ребенка. После получения и проверки определенной информации составляется акт обследования, дата составления этого акта и считается начальным моментом утраты родительского попечения.

Обязанности органов опеки и попечительства по отношению к детям,

оставшимся без родительского попечения

«Органами опеки и попечительства являются органы местного самоуправления (районная, городская, поселковая, сельская администрации)» (Семейный кодекс, п. 2, ст.121).

Органы опеки и попечительства выявляют детей, оставшихся без попечения родителей, ведут их учет, и осуществляют последующий контроль за условиями содержания, воспитания, образования. Деятельность других ведомств, учреждений, физических лиц по выявлению этих детей незаконна, хотя не исключается активное содействие.

«Органы опеки и попечительства в течение трех дней со дня получения сведений обязаны провести обследование условий жизни ребенка и при установления факта отсутствия его родителей или родственников обеспечить защиту прав и интересов ребенка до решения о его устройстве» (СК, ч.2.,п.1., ст.122).

Цель обследования - проверка достоверности информации. Если установлен факт того, что ребенок остался без попечения родителей, то выявляют родственников, способных обеспечить временный присмотр, если их нет, то ребенок немедленно определяется в воспитательное, лечебное или другое учреждение социальной защиты населения.

При первичном обследовании составляются 2 документа: акт обследования и заключение (содержит оценку собранных фактов, выводы и предложения о формах возможного устройства). Необходимо принять меры по охране имущества ребенка, для этого составляется опись имущества. Данные о ребенке заносятся в журнал первичного учета.

При невозможности устройства ребенка в семью по месту его нахождения в течение одного месяца со дня установления факта утраты родительского попечения, информация о ребенке заносится в региональный и в федеральный банк данных.

Централизованный учет этих детей возложен на Министерство образования РФ. Главная цель учета - оказание содействия в поисках каждому ребенку семьи на территории РФ. При невозможности найти семью на территории РФ ребенок может быть передан на усыновление иностранным гражданам по истечении трех месяцев со дня установки ребенка на централизованный учет.

Устройство детей, оставшихся без попечения родителей

При выборе форм воспитания таких детей преимущество отдается семейным формам воспитания. Только в случаях, когда устройство в семью невозможно, дети помещаются в детские дома, реабилитационные центры и другие аналогичные учреждения. Администрация этих учреждений выполняет роль опекуна (попечителя) в отношении этих детей без специального решения суда, автоматически. При устройстве ребенка должны учитываться его этническое происхождение, принадлежность к определенной религии и культуре, родной язык, возможность обеспечить преемственность воспитания и образования (традиций).

Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление; опека – до 14 лет /попечение – от 14 до 18 лет; приемная семья.

Усыновление (удочерение) ребенка – это государственный акт, в связи с которым между усыновленными и усыновителями и их родственниками возникают такие же права и обязанности, которые по закону существуют между родителями и детьми “по крови”. Дети, будучи официально усыновленными, содержатся в семье своих усыновителей. Усыновленные дети утрачивают личные имущественные и неимущественные права по отношению к своим настоящим родителям. Усыновление производится судом по заявлению лиц, желающих усыновить ребенка, при обязательном участии органов опеки и попечительства. Усыновителями могут быть совершеннолетние дееспособные лица обоего пола, кроме лиц, указанных в ст. 127 Семейного кодекса. Разница в возрасте между усыновителем и усыновленным должна быть не менее 16 лет. Для усыновления ребенка, который достиг 10 лет, требуется его согласие.

Опека/ попечение

Опекуном (попечителем) может быть любой совершеннолетний дееспособный гражданин, за исключением лиц отстраненных когда-либо от обязанностей опекуна, лишенных или ограниченных в родительских правах; бывших усыновителей, если усыновление отменено по их вине; по состоянию здоровья: туберкулез, злокачественные опухоли, наркомания, алкоголизм.

При выборе опекуна преимущество отдается родственникам и людям, обладающим качествами воспитателя. Опекуну выдается удостоверение установленного образца. Гражданин может быть назначен опекуном только по собственному согласию. Если ребенку, над которым устанавливается опека 10 лет и старше, требуется и его согласие. В отдельных случаях сами родители просят органы опеки и попечительства назначить своему ребенку опекуна по причине болезни, длительного отъезда и т.д. По ходатайству родителей опека и попечительство устанавливается на определенный срок. Опекун представляет интересы ребенка во всех сферах социальной жизни. В интересах ребенка и от его имени опекун совершает все необходимые сделки. Дети в возрасте от 14 до 18 лет в праве совершать некоторые сделки сами, например: распоряжаться своим заработком или стипендией. Однако, на совершение всех иных, более серьезных сделок требуется письменное согласие их попечителей. В то же время опекуны не могут совершать сделки с подопечными, за исключением передачи имущества в дар и безвозмездное пользование.

Опекун (попечитель) обязан проживать совместно со своим подопечным. Органы опеки и попечительства могут дать разрешение на отдельное проживание, если подопечному исполнилось 16 лет. Опекуны, вселившиеся в жилое помещение, принадлежащее подопечному, не приобретают на него самостоятельного права. Опекунам (попечителям) за их деятельность вознаграждение не полагается. Вместе с тем опекуны (попечители) имеют права на получение ежемесячных денежных средств на содержание ребенка. Если родители ребенка живы и здоровы и могут его содержать и воспитывать, но проживают отдельно и добровольно передали ребенка под опеку, то денежные средства на таких детей не выплачиваются государством, выплаты обязаны производить родители. Если родители пропали без вести, умерли, находятся в местах лишения свободы, пребывают в длительной болезни, то государство ежемесячно производит выплаты до 16 лет или до 18 лет, если ребенок проходит обучение.

Приемная семья

Приемные родители обладают по отношению к приемному ребенку правами и обязанностями опекуна (попечителя): обязаны воспитывать, заботится о здоровье и развитии, создавать условия для получения образования. Общее число детей в приемной семье, включая родных и усыновленных, не должно превышать, как правило, 8 человек.

Устройство детей в приемную семью не влечет за собой возникновения между приемными родителями и приемными детьми алиментных и наследственных отношений.

Приемная семья образуется на основании договора о передаче ребенка на воспитание в семью. Этот договор должен предусматривать:

срок, на который помещается в приемную семью ребенок;

условия содержания, воспитания, образования;

права и обязанности приемных родителей;

обязанности по отношению к приемной семье органов опеки и попечительства;

основания и последствия прекращения договора.

Приемным родителям предусматривается оплата их труда.

Передача ребенка в приемную семью осуществляется органами опеки и попечительства с учетом мнения и согласия администрации учреждения, в котором находился ребенок. Если ребенок достиг возраста 10 лет, то передача в приемную семью осуществляется только с его согласия.

Орган опеки и попечительства содействует созданию приемных семей, оказывает приемным родителям необходимую помощь и осуществляет наблюдение за условиями жизни и воспитания ребенка. На содержание каждого приемного ребенка семье выплачиваются ежемесячно деньги на питание, приобретение одежды, обуви, книг, игрушек и т.д. Органы местного самоуправления принимают отдельные специальные решения по выдаче денежных средств: на отопление, освещение, ремонт жилья, приобретение мебели. Таким детям предоставляются льготы как для детей-сирот.

Следовательно, приемная семья существенно отличается от других форм принятия детей на воспитание. От усыновления – договорным и временным характером отношений; от опеки и попечительства – возрастными границами подопечных и способом оформления отношений.

Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

1) Образовательные учреждения, в которых содержатся (обучаются и/или воспитываются,) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

2) Учреждения системы здравоохранения (дома ребенка) и другие учреждения, создаваемые в установленном законом порядке.

3) Учреждения социального обслуживания семьи и детей - специализированные и неспециализированные учреждения, создаваемые в системе социальных служб органов социальной защиты населения субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления для профилактики безнадзорности и беспризорности, социальной реабилитации дезадаптированных несовершеннолетних, оказания семьям, детям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального и материального положения, психологического статуса. К учреждениям социального обслуживания относятся социальные приюты для детей, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры социальной помощи семье и детям, психолого-педагогической и экстремальной психологической помощи и другие.

Приложение

Основные положения ФЗ РФ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в ред. от 08.04.2002 N 34-ФЗ, от 10,01.2003 N 8-ФЗ)

Статья 1. Понятия, применяемые в настоящем Федеральном законе

дети-сироты (далее ДС)- лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель;

дети, оставшиеся без попечения родителей (далее ДБПР), - лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка, оставшимся без попечения родителей, в установленном законом порядке;

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с настоящим Федеральным законом право на дополнительные гарантии по социальной защите;

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - образовательные учреждения, в которых содержатся (обучаются и/ или воспитываются) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; учреждения социального обслуживания населения (детские дома-интернаты для детей-инвалидов с умственной отсталостью и физическими недостатками, социально-реабилитационные центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, социальные приюты); учреждения системы здравоохранения (дома ребенка) и другие учреждения, создаваемые в установленном законом порядке;

опека и попечительство - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и интересов; опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет; попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет;

приемная семья - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью между органами опеки и попечительства и приемными родителями (супругами или отдельными гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью);

полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, -предоставление им за время пребывания в соответствующем государственном или муниципальном учреждении, в семье опекуна, попечителя, приемных родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды и обуви, бесплатного общежития и бесплатного медицинского обслуживания или возмещение их полной стоимости; обучающиеся в учреждениях среднего и высшего профессионального образования из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте восемнадцати лет и старше, но не более чем до двадцати трех лет имеют право на полное государственное обеспечение и дополнительные социальные гарантии до окончания профессионального обучения в очных образовательных учреждениях.

Статья 6. Дополнительные гарантии права на образование

ДС и ДБПР, получившие основное общее или среднее (полное) общее образование, зачисляются на курсы по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования без взимания с них платы за обучение.

Лица из числа ДС и ДБПР вправе получать бесплатно второе начальное профессиональное образование.

Лица из числа ДС и ДБПР, обучающиеся во всех типах государственных или муниципальных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение до окончания ими данного образовательного учреждения.

4. Обучающиеся, воспитанники всех типов образовательных учреждений для ДС и ДБПР, при выпуске из этих образовательных учреждений обеспечиваются соответствующим образовательным учреждением сезонной одеждой и обувью по нормам, утверждаемым Правительством РФ, а также единовременным денежным пособием в сумме не менее 200 рублей (в ред. ФЗ от 07.08.2000 N 122-ФЗ)

Обучающимся из числа ДС и ДБПР помимо полного государственного обеспечения выплачивается стипендия, размер которой увеличивается не менее, чем на 50% по сравнению с размером стипендии, установленной для обучающихся в данном образовательном учреждении, а также выплачивается 100% заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной практики.

Обучающимся из числа ДС и ДБПР до окончания обучения выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии. Выплата указанного пособия осуществляется в срок до 30 дней с начала учебного года за счет средств, выделяемых образовательным учреждениям из соответствующих бюджетов.

Выпускники всех типов образовательных учреждений из числа ДС и ДБПР, приезжающие в эти образовательные учреждения в каникулярное время, выходные и праздничные дни, по решению Совета образовательного учреждения могут зачисляться на бесплатное питание и проживание на период своего пребывания в данном образовательном учреждении.

Выпускники образовательных учреждений из числа ДС и ДБПР, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях профессионального образования, за счет средств образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием по нормам, утверждаемым Правительством РФ, а также единовременным денежным пособием в сумме не менее 500 рублей. По желанию выпускников образовательных учреждений им может быть выдана денежная компенсация в размерах, необходимых для их приобретения, или перечислена указанная компенсация в качестве вклада на имя выпускника в учреждение Сберегательного банка РФ (в ред. ФЗ от 07.08.2000 N122-ФЗ, от 08.04.2002 N 34-ФЗ).

При предоставлении обучающимся из числа ДС и ДБПР академического отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период полное государственное обеспечение, им выплачивается стипендия. Образовательное учреждение содействует организации их лечения.

10. ДС и ДБПР, обучающиеся в образовательных учреждениях всех типов и видов, администрацией данных учреждений обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом в период каникул к месту жительства и обратно к месту учебы.

Статья 7. Дополнительные гарантии права на медицинское обслуживание

1. ДС и ДПР, а также лицам и числа ДС и ДПР предоставляется бесплатное медицинское обслуживание и оперативное лечение в любом государственном и муниципальном лечебно-профилактическом учреждении, в том числе проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских осмотров за счет средств соответствующего бюджета.

2. ДС и ДБПР, а также лицам из числа ДС и ДБПР предоставляются бесплатные путевки в школьные и студенческие спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний, бесплатный проезд к месту отдыха, лечения и обратно за счет средств, выделяемых на эти цели из соответствующего бюджета, за счет средств внебюджетных фондов и других не запрещенных законом источников.

Статья 8. Дополнительные гарантии прав на имущество и жилое помещение

1. ДС и ДБПР, а также дети, находящиеся под опекой (попечительством), имевшие закрепленное жилое помещение, сохраняют на него право на весь период пребывания в образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания населения, а также в учреждениях всех видов профессионального образования независимо от форм собственности, на период службы в рядах Вооруженных Сил РФ, на период нахождения в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы (в ред. ФЗ от 08.02.1998 N 17-ФЗ).

ДС и ДБПР, а также дети, находящиеся под опекой (попечительством), не имеющие закрепленного жилого помещения, после окончания пребывания в образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания, а также в учреждениях всех видов профессионального образования, либо по окончании службы в рядах Вооруженных Сил РФ, либо после возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, обеспечиваются органами исполнительной власти по месту жительства вне очереди равноценной ранее занимаемому ими (или их родителями) жилому помещению жилой площадью не ниже установленных социальных норм (в ред. ФЗ от 08.02.1998 N 17-ФЗ).

2.Регистрационный учет ДС и ДБПР осуществляется как по месту жительства (место закрепления за ними жилой площади), так и по месту временного пребывания (учреждение для ДС и ДБПР, общежитие, семья опекуна (попечителя), приемная семья). Снятие ДС и ДБПР с регистрационного учета по месту жительства или по месту пребывания осуществляется только с согласия органов опеки и попечительства.

3. ДС и ДБПР, находящимся на территории РФ, не имеющим закрепленного жилого помещения, оно предоставляется вне очереди органами исполнительной власти однократно по месту выявления и первичного устройства ребенка в семью или на воспитание в соответствующее учреждение или по месту регистрации их рождения, или по месту последнего проживания на территориях соответствующих районов и городов субъектов РФ, если место их рождения находится за пределами территории РФ (в ред. ФЗ от 08.02.1998 N 17-ФЗ).

При отсутствии необходимого жилого фонда таким лицам может предоставляться целевая безвозвратная ссуда на приобретение жилого помещения жилой площадью не ниже установленных социальных норм за счет средств бюджетов субъектов РФ.

Требование законодательства о необходимости предварительного разрешения органов опеки и попечительства на совершение сделок в отношении приватизированных жилых помещений, собственниками которых являются ДС и ДБПР, распространяется также на жилые помещения, в которых несовершеннолетние временно отсутствуют, однако на момент приватизации имеют на это жилое помещение равные с собственником либо нанимателем права.

В случае смерти родителей, а также в иных случаях утраты попечения родителей, если в жилом помещении остались проживать исключительно несовершеннолетние, органы опеки и попечительства, руководители учреждений для ДС и ДБПР, опекуны (попечители), приемные родители или иные законные представители несовершеннолетних в течение трех месяцев оформляют договор передачи жилого помещения в собственность ДС и ДБПР. Договоры передачи жилых помещений в собственность несовершеннолетним, не достигшим возраста 14 лет, оформляются по заявлениям их законных представителей с предварительного разрешения органов опеки и попечительства или при необходимости по инициативе таких органов. Указанные договоры несовершеннолетними, достигшими возраста 14 лет, оформляются самостоятельно с согласия их законных представителей и органов опеки и попечительства.

В случае, если в жилом помещении проживают исключительно несовершеннолетние, финансирование расходов на оформление договора передачи жилого помещения в собственность несовершеннолетним осуществляется в соответствии с Законом РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» (п. 5 в ред. ФЗ от 08.02.1998 N 17-ФЗ).

6. Для обеспечения жилой площадью ДС и ДБПР могут создаваться специальные жилищные фонды за счет средств соответствующих бюджетов и других не запрещенных законом источников.

7. ДС и ДБПР гарантируется право собственности на земельные участки, ранее предоставленные их родителям на правах собственности, постоянного (бессрочного) пользования для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, животноводства, индивидуального жилищного строительства, дачного хозяйства, а также на земельные доли, права на которые были получены родителями в ходе приватизации и реорганизации предприятий и организаций агропромышленного комплекса.

Статья 9. Дополнительные гарантии права на труд

1. Органы государственной службы занятости населения (далее - органы службы занятости) при обращении к ним ДС и ДБПР в возрасте от 14 до 18 лет осуществляют профориентационную работу с указанными лицами и обеспечивают диагностику их профессиональной пригодности с учетом состояния здоровья (в ред. ФЗ от 10.01.2003)

2. Предприятиям, учреждениям, организациям, создающим специальные рабочие места гражданам из числа ДС и ДБПР могут предоставляться налоговые льготы в соответствии с законодательством РФ.

3. Должностные лица, виновные в нарушении условий трудовых договоров (контрактов), регулирующих их отношения с гражданами из числа ДС и ДБПР несут ответственность в порядке, установленном законодательством РФ.

4. Органы исполнительной власти субъектов РФ обеспечивают профессиональную подготовку и профессиональную деятельность выпускников учреждений социального обслуживания для ДС и ДБПР. В учреждении социального обслуживания могут быть созданы специализированные рабочие места.

5. Ищущим работу впервые и зарегистрированным в органах государственной службы занятости в статусе безработного ДС и ДБПР, лицам из числа ДС и ДБПР выплачивается пособие по безработице в течение 6 месяцев в размере уровня средней заработной платы, сложившегося в республике, крае, области, городах Москве и Санкт-Петербурге, автономной области, автономном округе.

Органы службы занятости в течение указанного срока осуществляют профессиональную ориентацию, профессиональную подготовку и трудоустройство лиц данной категории.

6. Работникам из числа ДС и ДБПР, а также лицам из числа ДС и ДБПР, высвобождаемым из организаций в связи с их ликвидацией, сокращением численности или штата, работодатели (их правопреемники) обязаны обеспечить за счет собственных средств необходимое профессиональное обучение с последующим их трудоустройством в данной или другой организациях.

Государственная политика в области защиты детства - деятельность государства по созданию условий, обеспечивающих удовлетворение потребностей детей в выживании, социализации и развитии. Осуществляется через юридические, экономические и социальные меры, которые гарантируют реализацию прав детей как особой социально-демографической группы. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (от 24 июля 1998 г.) установил, что государственная политика в интересах детей является приоритетной областью деятельности органов государственной власти Российской Федерации и основана на следующих принципах: законодательное обеспечение прав ребенка; государственная поддержка семьи в целях обеспечения полноценного воспитания детей, защиты их прав, подготовки к полноценной жизни в обществе; установление и соблюдение государственных минимальных социальных стандартов основных показателей качества жизни детей с учетом региональных различий данных показателей; ответственность должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда; государственная поддержка органов местного самоуправления, общественных объединений и иных организаций, осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов ребенка.

Субъектами социальной политики в отношении детей выступают государственные и общественные структуры: общественные движения, церковь, средства массовой информации и другие социальные институты. Государственная политика в интересах детей, являясь частью общенациональной социальной политики, не изолирована от других ее составляющих элементов, имеет межведомственный характер. Политика в отношении детей разрабатывается с учетом социально-экономической, демографической, семейной и других отраслей (сфер) общегосударственной политики.