- •§ 1. Понятие криминологии и ее предмет

- •§ 2. Преступность — основной элемент предмета криминологии

- •§ 3. Причины и условия преступности

- •§ 4. Личность преступника

- •§ 5. Предупреждение преступности

- •§ 6. Иные проблемы, изучаемые криминологией

- •Глава вторая методология советской криминологии

- •§ 1. Марксистско-ленинская теория — теоретическая

- •И методологическая база советской криминологии

- •§ 2. Единство теории и метода в советской криминологии

- •§ 3. Основные методы криминологического исследования. Их классификация

- •§ 4. Основные объекты криминологии в соотношении с методами их изучения

- •§ 5. Методика конкретного криминологического исследования

- •§ 6. Основные вопросы организации криминологических исследований и получения теоретических и практических выводов

- •Глава третья место криминологии в системе наук

- •§ 1. Криминология и правоведение

- •§ 2. Связь криминологии с другими науками

- •Глава четвертая история советской криминологии

- •§ 1. Становление и развитие

- •Советских криминологических учреждений

- •§ 2. Современный этап развития основных направлений советской криминологии

- •Глава шестая критический анализ основных направлений буржуазной криминологии

- •§ 1. Биологические теории преступности

- •§ 2. Позитивизм: прошлое и настоящее методологической базы буржуазной криминологии

- •§ 3. Основные современные направления в буржуазной криминологии

- •§ 1. Природа преступности

- •§ 2. Основные свойства преступности

- •§ 3. Количественные и качественные статистические показатели преступности

- •§ 4. Латентная преступность

- •§ 5. Виктимологические проблемы преступности

- •Глава восьмая состояние и динамика преступности в социалистическом обществе

- •§ 1. Революционное преобразование общества

- •И изменения в состоянии и характере преступности

- •§ 2. Классовая борьба и преступность

- •§ 3. Тенденции в динамике и структуре преступности в период строительства развитого социализма

- •Глава девятая причины преступности

- •§ 1. Категория причинности в криминологии

- •§ 2. Классификация причин преступности

- •§ 3. Преступность — неизбежное следствие досоциалистических формаций

- •§ 4. Причины преступности в период перехода от капитализма к социализму

- •§ 5. Причины преступности в развитом социалистическом обществе

- •§ 6. О причинах различий в динамике и географии преступности

- •§ 7. Исторические перспективы преодоления преступности

- •§ 1. Криминологическое значение

- •§ 2. Лица, совершающие преступления, как объект криминологического изучения

- •§ 3. Понятие личности преступника и пределы ее изучения в криминологии

- •§ 4. Социальное и биологическое в личности преступника

- •§ 1. Проблема личности преступника

- •§ 2. Типология преступников

- •§ 3. Группировка лиц, совершающих преступления

- •Глава двенадцатая социальные позиции преступников

- •§ 1. Исходные положения

- •§ 2. Особенности социальных позиций и ролей лиц, совершающих преступления

- •§ 3. Особенности деятельности лиц, совершающих преступления

- •§ 1. Потребность в детерминации

- •§ 2. Специфика нравственного сознания преступников

- •§ 3. Уровень и особенности правового сознания преступников

- •§ 4. Ценностные ориентации — интегральный показатель направленности личности

- •Глава четырнадцатая механизм преступного поведения

- •§ 1. Понятие и общая характеристика

- •§ 2. Взаимодействие потребностей и возможностей личности

- •§ 3. Ценностные ориентации и правосознание в механизме преступного поведения

- •§ 4. Принятие и исполнение решения

- •Примечания к главе первой

- •К главе второй

- •К главе третьей

- •К главе четвертой

- •К главе пятой

- •К главе шестой

- •К главе седьмой

- •К главе восьмой

- •К главе девятой

- •К главе десятой

- •К главе одиннадцатой

- •К главе двенадцатой

- •К главе тринадцатой

- •К главе четырнадцатой

- •Оглавление

- •121069, Москва, г-69, ул. Качалова, д. 14.

- •198052, Г. Ленинград, л-52. Измайловский проспект, 29.

§ 4. Принятие и исполнение решения

Каждый из рассмотренных выше типов механизмов преступного поведения включает в себя процесс принятия решений, относящихся к планируемому и совершаемому преступлению. Это — решения о цели, способе действий, месте и времени совершения преступления и т.д. Принципиальное значение имеет решение о том, следует ли вообще действовать в данной ситуации преступным путем; нередко это основное для субъекта решение не является явно выраженным (сформулированным) и совпадает с другими реше-

372 ()

ниями, принимаемыми им в процессе формирования мотивов, целей и способов их достижения.

Особенности принятия решения преступниками изучены к настоящему времени главным образом в отношении лиц, совершивших наиболее опасные преступления — убийства, разбойные нападения, хищения, а также тех лиц, действия которых привели к наступлению общественно опасных последствий по неосторожности. Исследования показали, что решение является тем важным элементом механизма преступного поведения, который в ряде случаев завершает формирование преступных намерений, сложившихся на основе рассмотренных выше дефектов потребностей, возможностей или ценностных ориентаций, а иногда имеет и самостоятельное детерминирующее значение. Принятое решение: а) делает более определенным характер и содержание будущего поведения; б) изменяет характер взаимодействия личности и окружающей среды; в) повышает готовность личности к реализации избранного варианта поведения14.

Случаи, когда принятию решения предшествует деформация потребностей, ценностных ориентаций, правосознания или же конфликт потребностей и возможностей, были рассмотрены выше. В этих случаях решение по существу закрепляет уже сложившуюся тенденцию действовать преступным путем. Разумеется, и стадия решения не представляет собою автоматического процесса: под влиянием внешних и внутренних факторов (особенностей личности и данных внешней среды) субъект может отказаться от намерения совершить преступление, изменить его характер и направленность, пересмотреть свои цели и интересы. Тем не менее в рассмотренных типах механизма преступного поведения деформированные предшествующие звенья — потребности, возможности, ценностные ориентации — оказывают на решение значительное воздействие. Схематически это можно выразить следующим образом.

Рис. 8. Принятие решения

Давление искаженных потребностей, ценностных ориентаций или сложившейся конкретной жизненной ситуации в ряде преступлений столь велико, что только в 6,4% убийств и 4,1% разбойных нападений решения, принимавшиеся преступниками, более или менее продуманы15. 18,2% убийц расценивали ситуацию, приведшую к принятию ими решения о совершении преступления, как

373 ()

безвыходную16. О глубокой деформации ценностных ориентаций преступников говорят следующие цифры: в 26,4% дел об убийстве и 23,3% дел о совершении разбойных нападений преступниками принимались «стандартные» решения, свойственные им по прежнему опыту в подобных ситуациях17.

Рассмотрим разновидность механизма преступного поведения, когда предшествующие принятию решения элементы этого механизма не подвергались заметным деформациям: ни потребности, ни ценностные ориентации субъекта не отличаются чем-либо существенным от аналогичных свойств большинства граждан; нет и расхождения между потребностями и возможностями. Основа механизма этого, четвертого типа, лежит именно в звене принятия решения.

В каких случаях это может иметь место? Очевидно, в тех, когда процесс принятия решения страдает изъянами, происходит неправильно, не отражает реальной действительности достаточно адекватно и потому приводит к ошибочным выводам.

Для более подробного рассмотрения этого вопроса необходимо напомнить, что всякое решение есть результат выбора варианта поведения из нескольких возможных (существующих и предполагаемых) вариантов, причем этот выбор происходит на основе имеющейся у субъекта информации о данной ситуации и с учетом прогноза в развитии дальнейших событий. В связи с этим ясно, что дефектность решения может зависеть от многих факторов, в том числе: а) от недостатков внешней информации; б) от ограниченного представления о существующих вариантах поведениях и неверного прогноза; в) от нарушений психологического механизма выработки решения и др. Авторы, изучавшие эту проблему применительно к преступному поведению, указывают на следующие черты, общие для всех процессов принятия решений в механизме преступного поведения:

принятие такого решения в большинстве случаев происходит на усиленном эмоциональном фоне (волнение, страх и т.п.);

решения часто принимаются в стрессовых условиях и обладают особой значимостью для субъекта;

восприятие необходимой для решения информации является неполным, а ее анализ — искаженным;

отдельные элементы процесса принятия решения могут происходить в сфере подсознания и потому решение не всегда отчетливо.

Все эти особенности многократно усиливаются в следующих случаях, которые и можно отнести к механизму преступного поведения четвертого типа (дефектность принятия решения): а) при особой сложности или быстротечности ситуации; б) при аффективном поведении; в) при оказании сильного воздействия (принуждения) со стороны организаторов преступления и соучастников; г) при наличии психических аномалий.

Исслелования показывают, что сильное душевное волнение

374 ()

резко нарушает процесс принятия решений. По данным Т.Г. Шавгулидзе, 38,1% умышленных убийств были совершены в состоянии душевного волнения, в том числе 18,1% — сильного волнения, а 15% — в состоянии аффекта. При этом «трудность обуздания импульсивных побуждений прямо пропорциональна интенсивности эмоций. Однако роль эмоций этим не ограничивается. Она оказывает воздействие на самый процесс и направленность деятельности индивида, в том числе на выбор шаблонов (стереотипов) поведения»18.

Известный советский психолог С.Л. Рубинштейн отмечал, что аффективное состояние выражается в заторможенности сознательной деятельности, нарушении самоконтроля, а следовательно, и процесса принятия решений. «Аффективное действие как бы вырывается у человека, а не вполне регулируется им»19.

Немалая часть преступлений со стороны лиц, нравственные и правовые навыки которых отличаются неустойчивостью, связана с воздействием соучастников, которое подчас принимает характер психического и физического принуждения (хотя и не образующего непреодолимой силы). Среди лиц, совершивших разбойные нападения, принятие решений под давлением группы преступников имело место в 41,1% случаев, среди убийц гораздо реже — 9,1% дел20. Однако, если к этому добавить подстрекательство к преступлению, то проценты возрастут соответственно до 80,8% и 24,5%21.

Неправильная ориентировка в ситуации, искаженное восприятие происходящих событий, ошибочные прогнозы характерны для лиц, имеющих психические аномалии, не исключающие вменяемости. Таких лиц среди убийц — до 49%22. Неврозы, психопатия и психопатоподобные состояния вызывают неадекватную оценку действий других лиц (потерпевших), ограничивают возможности правильного выбора вариантов поведения.

Укажем, наконец, на то, что часто механизм принятия верных решений «не срабатывает» из-за сложной ситуации, в которой оказался действующий субъект. Это характерно, в частности, для случаев совершения преступлений по неосторожности. Известно, что неосторожное преступление всегда связано с принятием ошибочного решения, суть которого состоит в неверной оценке (отсутствии предвидения) реально грозящих вредных последствий. Анализ причин ошибок одной из разновидностей неосторожных преступлений — морских навигационных аварий — показал, что они состояли в следующем: недостаточное поступление информации (41% аварий), дефекты в личных качествах и поведении судоводителей (59%). В числе последних — ошибки в ориентировании (41%) и в прогнозе событий (26%) и принятие неадекватных решений (13%). Недостатки в исполнении правильных решений составили 15%23.

Понятно, что ошибки, приводящие к совершению преступлений по неосторожности, связаны как с особенностями личности, так и

375 ()

со свойствами ситуации совершения преступлений. Механизм преступного поведения в этих случаях практически начинается чуть ли не с последнего своего звена. Однако это не означает, что невозможна или бесцельна ранняя профилактика, направленная на улучшение процесса формирования личности. Дело в том, что если многим из лиц, совершивших неосторожные преступления, трудно предъявить упрек в антиобщественных намерениях или деформированных потребностях, но большей частью можно сказать, что их отличали чувства излишней самоуверенности, недостаточной внимательности, беспечного отношения к соблюдению существующих правил.

При исполнении принятого решения о преступном поведении в рассматриваемый механизм включаются дополнительные объективные и субъективные факторы.

К числу объективных факторов относятся прежде всего те свойства и обстоятельства внешней физической и социальной среды, которые облегчают или тормозят совершение преступных действий, ускоряют или отдаляют наступление преступного результата. К субъективным факторам относятся самооценка преступником своего поведения, предвидение их последствий и ожидание грозящей уголовной ответственности.

Под влиянием системы этих факторов, нередко противоречивой, субъект может отказаться от плана своих действии, изменить его, ускорить совершение преступления или, напротив, его отсрочить. Могут измениться и отдельные компоненты преступного поведения — интересы и потребности, выбор места и способа действий, оценка вероятности общественно опасных последствий и др.

В криминологических исследованиях и в практике борьбы с преступностью основное внимание на этапе исполнения преступления долгое время уделялось так называемым условиям, способствующим совершению преступления. Это организационные, технические, материальные и иные факторы и обстоятельства, которые создают для субъекта реальные — объективные и субъективные возможности осуществить преступное деяние и достичь намеченных результатов.

Анализ условий, способствующих совершению преступлений, целесообразно проводить применительно к разным видам преступной деятельности, так как они всегда специфичны: то, что способствует умышленному убийству, обычно не имеет непосредственного отношения к хищению социалистической собственности. Хотя условия, способствующие совершению преступления, объективно включаются в механизм преступного поведения только на его последнем этапе, субъективное представление об этих условиях (предвидение) может быть у преступника уже с начальных звеньев механизма совершения умышленного преступления. Более того, многие преступники заранее рассчитывают на факторы, которые должны им облегчить совершение задуманного.

376 ()

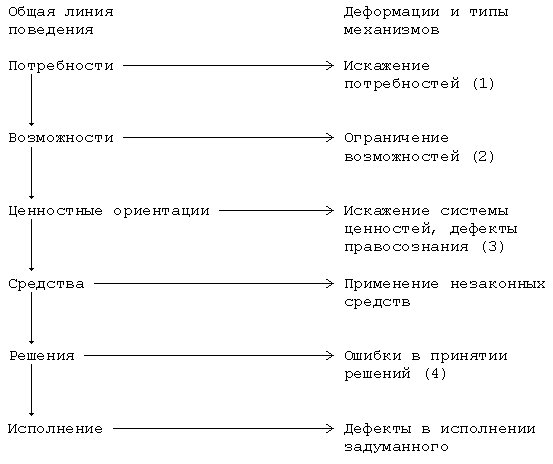

Завершая рассмотрение этого вопроса, приведем сводную схему четырех основных типов механизма преступного поведения, рассмотренных в настоящей главе (рис. 9). Из нее видно, что эти механизмы связаны с нарушением линии правомерного поведения человека на разных ее этапах: при формировании потребностей; при оценке и использовании возможностей; при действии системы ценностных ориентаций; наконец — при принятии решений. С этими же этапами связана и организация предупредительной работы, цель которой состоит в том, чтобы не допустить деформации механизма поведения, предотвратив формирование преступных намерений и пресечь их осуществление.

Рис. 9. Основные элементы механизма преступного

поведения и его варианты

377 ()