- •Тема 1.

- •Тема 2.

- •2.1. Психологическое понятие возраста

- •2.2. Проблема периодизации психического развития в возрастной психологии

- •Тема 3.

- •3.1. Теория онтогенетического развития психики в зарубежной психологии

- •3.1.1. Биогенетические концепции в зарубежной психологии развития

- •3.1.1.1. Теория психического развития ж.Пиаже

- •3.1.1.2. Эпигенетическая теория развития личности э.Эриксона

- •3.1.2 Социогвнетические концепции психического развития

- •3.2.Теории психического развития в отечественной психологии. Культурно-историческая концепция психического развития л.С.Выготского

3.1.1.2. Эпигенетическая теория развития личности э.Эриксона

Теория Э.Эриксона возникла из практики психоанализа. Однако, в отличие от теории З.Фрейда, его модель развития является психосоциальной, а не психо-

сексуальной. Тем самым акцентировались воздействия культуры и общества на развитие, а не влияние удовольствия, получаемого от стимуляции

Эгоцентрическая речь -

это громкая речь субъекта, адресованная самому себе.

эрогенных зон. По его мнению, основы человеческого «я» коренятся в социальной организации общества (17).

Э.Эриксон впервые использовал психоисторический метод (применение психоанализа к истории), что требовало от него равного внимания как к психологии индивида, так и к характеру общества, в котором живет человек (11).

По мнению Э.Эриксона, каждой стадии развития отвечают свои, присущие данному обществу ожидания, которые индивид может оправдать или не оправдать, и тогда он либо включается в общество, либо отвергается им. Эти соображения Э.Эриксона легли в основу двух наиболее важных понятий его концепции - «групповой идентичности» и «эго-иден-тичности». Групповая идентичность формируется благодаря тому, что с первого дня жизни воспитание ребенка ориентировано на включение его в данную социальную группу - на выработку присущего данной группе мироощущения. Эго-иде-нтичность формируется параллельно с групповой идентичностью и создает у субъекта чувство устойчивости и непрерывности своего «я», несмотря на те изменения, которые происходят с человеком в процессе его роста и развития (11).

Формирование эго-идентичности или, иначе говоря, целостности личности продолжается на протяжении всей жизни человека и проходит ряд стадий. Для каждой стадии жизненного цикла характерна специфическая задача, которая выдвигается обществом. Общество определяет также содержание развития на разных этапах жизненного цикла. Однако решение задачи, согласно Э.Эриксону, зависит как от уже достигнутого уровня психомоторного развития индивида, так и от общей духовной атмосферы общества, в котором этот индивид живет (11).

Задача младенческого возраста - формирование базового доверия к миру, преодоление чувства разобщенности и отчуждения. Задача раннего возраста - борьба против чувства стыда и сильного сомнения в своих действиях за собственную независимость и самостоятельность. Задача игрового возраста - развитие активной инициативы и в то же время переживание чувства вины и моральной ответственности за свои желания. В период обучения в школе вста-

Эго-идентичность - это

эмоционально-когнитивное

единство представлений

о самом себе,

своем месте в мире,

в системе межличностных

отношений.

ет новая задача - формирование трудолюбия и умения обращаться с орудиями труда, чему противостоит осознание собственной неумелости и бесполезности. В подростковом и раннем юношеском возрасте появляется задача первого цельного осознания себя и своего места в мире; отрицательный полюс в решении этой задачи - неуверенность в понимании собственного "я" ("диффузия идентичности"). Задача конца юности и начала зрелости - поиск спутника жизни и установление близких дружеских связей, преодолевающих чувство одиночества. Задача зрелого периода - борьба творческих сил человека против косности и застоя. Период старости характеризуется становлением окончательного цельного представления о себе, своем жизненном пути (эго-интегра-ции) в противовес возможному разочарованию в жизни и нарастающему отчаянию (11).

Решение каждой из этих задач, по Э.Эриксону, сводится к установлению определенного динамического соотношения между двумя крайними полюсами. Развитие личности - результат борьбы этих крайних возможностей, которая не затухает при переходе на следующую стадию развития. Эта борьба на новой стадии развития подавляется решением новой, более актуальной задачи, но незавершенность дает о себе знать в периоды жизненных неудач. Достигаемое на каждой стадии равновесие знаменует собой приобретение новой формы эго-идентичности и открывает возможность включения субъекта в более широкое социальное окружение. При воспитании ребенка нельзя забывать, что «негативные» чувства всегда существуют и служат динамическими противочленами «позитивных» чувств на протяжении всей жизни (11).

Переход от одной формы эго-идентичности к другой вызывает кризисы идентичности. Кризисы, по Э.Эриксону, - это не болезнь личности, не проявление невротического расстройства, а «поворотные пункты», «моменты выбора между прогрессом и регрессом, интеграцией и задержкой».

В книге Э.Эриксона «Детство и общество» (17) представлена его модель «восьми возрастов человека». По мнению Эрик-сона, все люди в своем развитии проходят через восемь кризисов, или конфликтов. Психосоциальная адаптация, достигаемая человеком на каждой стадии развития, в более позднем возрасте может изменить свой характер, иногда - коренным образом. Например, дети, которые в младенчестве были лишены любви и тепла, могут стать нормальными взрослы-

ми, если на более поздних стадиях им уделялось дополнительное внимание. Однако характер психосоциальной адаптации к конфликтам играет важную роль в развитии конкретного человека. Разрешение этих конфликтов носит кумулятивный характер, и то, каким образом человек приспосабливается к жизни на каждой стадии развития, влияет на то. как он справляется со следующим конфликтом (9).

Согласно теории Эриксона, специфические, связанные с развитием конфликты становятся критическими только в определенных точках жизненного цикла. На каждой ив воов^ ми стадий развития личности одна из задач разшряяТили один из таких конфликтов, приобретает более важное значение по сравнению с другими. Однако, несмотря на то, что каждый из конфликтов является критическим только на одной из стадий, он присутствует в течение всей жизни. Например, потребность в автономии особенно важна для детей в возрасте от 1 до 3 лет, но в течение всей жизни люди должны постоянно проверять степень своей самостоятельности, которую они могут проявить всякий раз, вступая в новые отношения с другими людьми. Приведенные ниже стадии развития представлены своими полюсами. На самом деле никто не становится абсолютно доверчивым или недоверчивым: фактически люди варьируют степень доверия или недоверия на протяжении всей жизни (9).

В результате борьбы положительных и отрицательных тенденций в решении основных задач на протяжении эпигенеза формируются основные «добродетели личности» -центральные новообразования возраста. Поскольку позитивные качества противостоят негативным, добродетели личности имеют два полюса - позитивный (в случае решения главной социальной задачи возраста) и негативный (в случае нерешенности этой задачи).

Так, базовая вера против базового недоверия рождает НАДЕЖДУ - ОТДАЛЕНИЕ; автономность против стыда и сомнения: ВОЛЮ - ИМПУЛЬСИВНОСТЬ; инициативность против вины: ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ - АПАТИЮ; трудолюбие против чувства собственной неполноценности: КОМПЕТЕНТНОСТЬ - ИНЕРЦИЮ; идентичность против диффузии идентичности: ВЕРНОСТЬ - ОТРЕЧЕНИЕ; близость против одиночества: ЛЮБОВЬ - ЗАМКНУТОСТЬ; порождение против самопоглощенности: ЗАБОТА- ОТВЕРЖЕНИЕ; эгоинтеграция против потери интереса к жизни: МУДРОСТЬ - ПРЕЗРЕНИЕ (11).

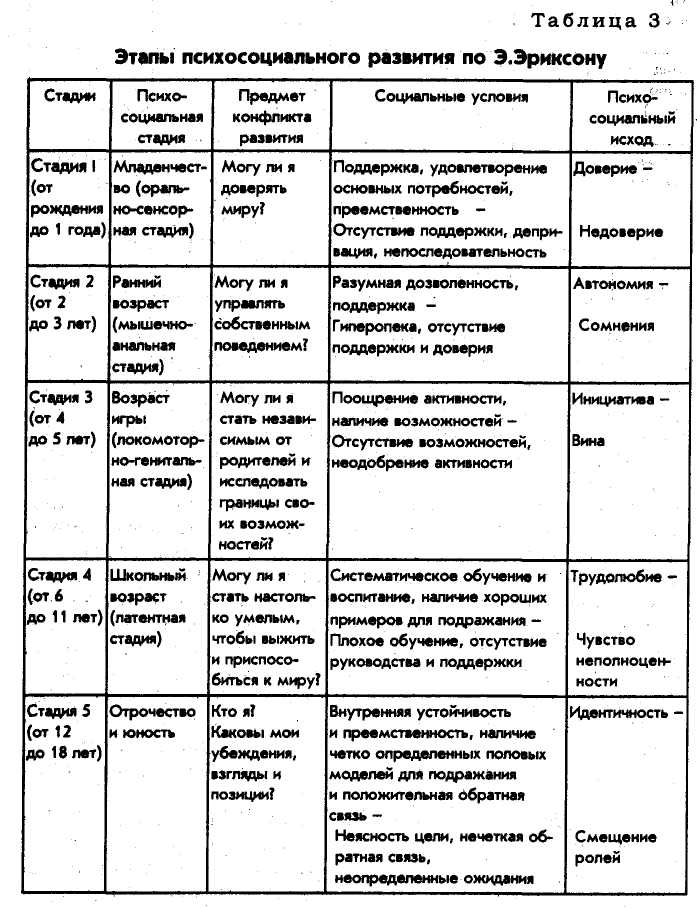

Этапы жизненного цикла и их характеристика, данная Э.Эриксоном, представлены в таблице 3 (дана по (9)).

1. Доверие или недоверие. Формирование этой первой формы эго-идентичности, как и всех последующих, сопровождается кризисом развития. Его показатели к концу первого года жизни: общее напряжение из-за прорезывания зубов, возросшее осознание себя как отдельного индивида, ослабление диады «мать - ребенок» в результате возвращения матери к профессиональным занятиям и личным интересам. Этот кризис преодолевается легче, если к концу первого года жизни соотношение между базовым доверием ребенка к миру и базовым недоверием складывается в пользу первого (11).

2. Автономия или стыд и сомнение. Начиная ходить, дети открывают для себя возможности своего тела и способы управления им. Они учатся есть и одеваться, пользоваться туалетом и осваивают новые способы передвижения. Когда ребенку удается сделать что-либо самостоятельно, он обретает чувство самоконтроля и уверенности в себе. Но если ребенок постоянно терпит неудачи и его за это наказывают или называют неряшливым, грязным, неспособным, плохим, он привыкает испытывать стыд и сомнение в собственных силах (9).

3. Инициатива или чувство вины. Дети в возрасте 4-5 лет переносят свою исследовательскую активность за пределы собственного тела. Они узнают, как устроен мир и как можно на него воздействовать. Мир для них состоит как из

реальных, так и из воображаемых людей и вещей. Бели их исследовательская деятельность в целом эффективна, они научаются обращаться с людьми и вещами конструктивным способом и обретают сильное чувство инициативы. Однако, если их строго критикуют или наказывают, они привыкают чувствовать себя виноватыми за многие свои поступки (9).

4. Трудолюбие или чувство неполноценности. В возрасте от 6 до 11 лет дети развивают многочисленные навыки и умения в школе, дома и среди своих сверстников. Согласно теории Эриксона, чувство «я» значительно обогащается при реалистичном росте компетенции ребенка в различных областях. Все большее значение приобретает сравнение себя со сверстниками. В этот период особенно сильный вред наносит негативное оценивание себя по сравнению с другими.

5. Идентичность или смешение ролей. До наступления юности дети узнают целый ряд разных ролей - ученика или друга, старшего брата или сестры, ученика спортивной или музыкальной школы и т.д. В отрочестве и юности важно разобраться в этих различных ролях и интегрировать их в одну целостную идентичность. Юноши и девушки ищут базисные ценности и установки, охватывающие все эти роли. Если им не удается интегрировать стержневую идентичность или разрешить серьезный конфликт между двумя важными ролями с противоположными системами ценностей, результатом становится то, что Эриксон называет диффузией идентично-сти(9).

Пятую стадию в развитии личности характеризует самый глубокий жизненный кризис. Детство подходит к концу. Завершение этого большого этапа жизненного пути характеризуется формированием первой цельной формы эго-идентич-ности. Три линии развития приводят к этому кризису: это бурный физический рост и половое созревание («физиологическая революция»); озабоченность тем, «как я выгляжу в глазах других», «что я собой представляю»; необходимость найти свое профессиональное призвание, отвечающее приобретенным умениям, индивидуальным способностям и требованиям общества. В подростковом кризисе идентичности заново встают все пройденные критические моменты развития. Подросток теперь должен решить все старые задачи сознательно и с внутренней убежденностью, что именно такой вы-

бор значим для него и для общества. Тогда социальное доверие к миру, самостоятельность, инициативность, освоенные умения создадут новую целостность личности (11).

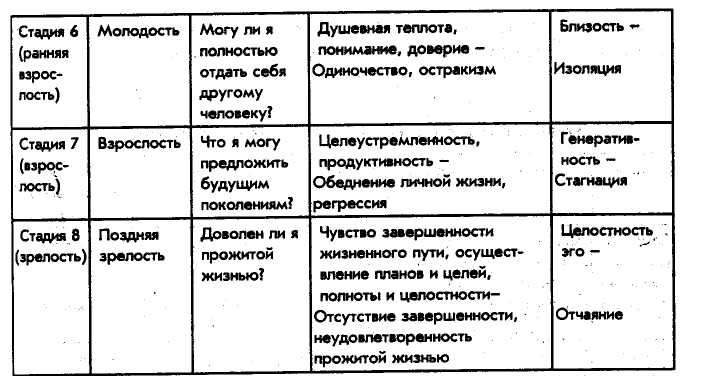

6. Близость или изоляция. В поздней юности и ранней взрослости центральным противоречием развития является конфликт между близостью и изоляцией. В описании Эрик-сона близость включает в себя нечто большее, чем сексуальную близость. Это способность отдать часть себя другому человеку любого пола, не боясь потерять собственную идентичность. Успех при установлении такого рода близких отношений зависит от того, как были разрешены пять предыдущих конфликтов (9).

Интервал между юностью и взрослым состоянием, когда молодой человек стремится (путем проб и ошибок) найти свое место в обществе, Э.Эриксон назвал *психическим мораторием». Острота этого кризиса зависит как от степени разрешен-ности более ранних кризисов (доверия, независимости, активности и др.), так и от всей духовной атмосферы общества. Непреодоленный кризис ведет к состоянию острой диффузии идентичности, составляет основу специальной патологии юношеского возраста. Синдром патологии идентичности по Э.Эриксону: регрессия к инфантильному уровню и желание как можно дольше отсрочить обретение взрослого статуса; смутное, но устойчивое состояние тревоги; чувство изоляции и опустошенности; постоянное пребывание в состоянии чего-то такого, что сможет изменить жизнь; страх перед личным общением и неспособность эмоционально воздействовать на лиц другого пола; враждебность и презрение ко всем признанным общественным ролям (11).

7. Генеративность или стагнация. Во взрослости, после того как предыдущие конфликты частично разрешены, мужчины и женщины могут уделить больше внимания и оказать помощь другим людям. Родители иногда находят себя, помогая своим детям. Некоторые люди могут бесконфликтно направить свою энергию на разрешение социальных проблем. Но неудача при разрешении предыдущих конфликтов часто приводит к чрезмерной поглощенности собой: излишней озабоченности своим здоровьем, стремлению непременно удовлетворить свои психологические потребности, уберечь свой покой и Т.п. (9).

8. Целостность эго или отчаяние. На последних этапах жизни люди обычно пересматривают прожитую жизнь и

по-новому оценивают ее. Если человек, оглядываясь на свою жизнь, испытывает удовлетворение, потому что она была наполнена смыслом и активным участием в событиях, то он приходит к выводу, что жил не зря и полностью реализовал то, что было ему отпущено судьбой. Тогда он принимает свою жизнь целиком, такой, какая она есть. Но если жизнь кажется ему напрасной тратой сил и чередой упущенных возможностей, у него возникает чувство отчаяния. Очевидно, что то или иное разрешение этого последнего в жизни человека конфликта зависит от совокупного опыта, накопленного в ходе разрешения всех предыдущих конфликтов (9).

Концепция Э.Эриксона называется эпигенетической концепцией жизненного пути личности. Как известно, эпигенетический принцип используется при изучении эмбрионального развития. Согласно этому принципу все, что растет, имеет общий план. Исходя из этого общего плана, развиваются отдельные части. Причем каждая из них имеет наиболее благоприятный период для преимущественного развития. Так происходит до тех пор, пока все части, развившись, не сформируют функциональное целое. Эпигенетические концепции в биологии подчеркивают роль внешних факторов в возникновении новых форм и структур и тем самым противостоят преформистским учениям. С точки зрения Э.Эриксона, последовательность стадий - результат биологического созревания, но содержание развития определяется тем, что ожидает от человека общество, к которому он принадлежит. По Э. Эриксону, любой человек может пройти все эти стадии, к какой бы культуре он ни принадлежал, все зависит от того, какова продолжительность его жизни (11).

Значение концепции Э.Эриксона заключается в том, что он впервые дал характеристику этапам всего жизненного цикла и ввел поздние возрасты в об-

ласть интересов возрастной психологии. Он создал психоаналитическую концепцию об отношениях «я» и общества и сформулировал ряд важных для практической психологии понятий «групповой идентичности», «эго-иден-тичности», «психического моратория^! 1).

Эго-интеграция - чувство завершенности на кульминационном отрезке жизненного цикла; проявляется в осознании человеком того, что реализовано главное дело жизни, включая работу, достижения и семью.