- •«Психодиагностика». Курс лекций. Автор-составитель: доц. Хлебникова о.Н.

- •Раздел I. Теоретические основы психодиагностики.

- •Тема 1. Психодиагностика как наука.

- •Тема 2. Социальные и профессионально-этические аспекты психодиагностики.

- •1. Принцип специальной подготовки и аттестации лиц, использующих психодиагностические методики.

- •2. Принцип личной ответственности.

- •3. Принцип ограниченного распространения психодиагностических методик (принцип «профессиональной тайны»).

- •4. Принцип обеспечения суверенных прав личности.

- •5. Принцип объективности.

- •6. Принцип конфиденциальности.

- •7. Принцип психопрофилактического изложения результатов.

- •Тема 3. Общая характеристика методов психодиагностики.

- •Тема 4. Тесты и тестирование.

- •Раздел II. Практическая психодиагностика.

- •Тема 5. Первичная диагностика потребителя.

- •Тема 6. Диагностика умственного развития и интеллекта.

- •Тема 7. Диагностика способностей.

- •Тема 8. Диагностика уровня достижений.

- •Тема 9. Психодиагностика мотивации.

- •Тема 10. Диагностика параметров личности.

- •Тема 11. Психодиагностика межличностных отношений.

Тема 11. Психодиагностика межличностных отношений.

Понятие межличностных отношений и особенности их диагностики. Методики диагностики: диагностика на основе межличностных предпочтений, методики косвенной оценки, наблюдение, ситуационные тесты, диагностика индивидуальных свойств, влияющих на межличностные отношения, исследование субъективного отражения межличностных отношений, социометрии. Общее представление о методиках А. Морено, тесте Рене Жиля, СТР – тесте совместимости Роршаха, батарее для диагностики межличностных отношений Т. Лири.

Межличностные отношения - субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, объективно проявляющиеся в характере и способах взаимных влияний людей в ходе деятельности совместной и общения. Система установок, ориентаций, ожиданий, стереотипов и пр. диспозиций, через кои люди воспринимают и оценивают друг друга. Эти диспозиции опосредуются содержанием, целями, ценностями и организацией деятельности совместной и выступают основой формирования климата социально-психологического в коллективе.

Для практического психолога огромное значение имеет психодиагностика межличностных отношений. В настоящее время в психологии существует довольно большое количество конкретных методик, позволяющих их исследовать. Можно отметить следующие основания для систематизации этих методик:

- на основании объекта (диагностика отношений между группами, внутригрупповых процессов, диадных отношений и т.д.);

- на основании задач, решаемых исследователем (выявления групповой сплоченности, совместимости и т.д.);

- на основании структурных особенностей используемых методик (опросники, проективные методики, социометрия и т.д.);

- на основании исходной точки отсчета диагностики межличностных отношений (методики субъективных предпочтений и др.).

При этом: "...Оценка межличностных отношений в разных подходах опирается на различные психические детерминанты личности... Таким образом, исследователь всегда ставится перед проблемой выбора "глубины" методики, что требует от него точного осознания того, на механизмах какой психологической реальности построена методика...". Опираясь на данный критерий, авторы приводят краткий обзор следующих групп методик:

- диагностика межличностных отношений на основе субъективных предпочтений. Традиционная методика этой группы - социометрический тест Дж.Морено а также ряд его модификаций - например, аутосоциометрические методики. Отмечая методологические недостатки данной группы, авторы отмечают следующее: "...сознательная оценка вследствие социальных установок, отношения к самому процессу исследования или в следствии влияния процесса психической защиты... может кардинально измениться..." . И далее: "...становится, вообще, неясным, какие именно психологические реалии выявляют, скажем, социометрические техники в каждом индивидуальном случае...";

- методики косвенной оценки межличностных отношений. Авторы отмечают, что это - самая молодая и малоразработанная категория методических приемов исследования межличностных отношений. В ее основе лежат закономерности влияния эмоционального состояния на невербальное поведение (в основном - проксемическая оценка, т.е. выбор субъектом положения в пространстве относительно другого лица) и паралингвистические параметры. Среди недостатков - неразработанность и узость даваемой информации;

- методики наблюдения и экспертной оценки интерпретации. Акцент здесь дается на объективное и обширное описание интеракции, которое впоследствии интерпретируется, исходя из определенных теоретических воззрений. Исследователь здесь имеет дело с многозначным психологическим материалом; его интерпретация более интегративна. более зависима от психологической теории, на которой стоит исследователь;

- диагностика индивидуальных свойств, влияющих на межличностные отношения. Созданы тесты и шкалы для измерения таких свойств, как стиль лидерства, авторитарность, совместимость, тревожность, личностные ценности и т.д. Авторы выделяют две наиболее удачные методики этой группы - "Калифорнийский психологический опросник личности"(СРI) и методику Т.Лири. К сожалению, "...остается неясным, как соотносить разные уровни между собой...", - это авторское замечание касается последней методики. Т.о., детальный анализ не может дать синтезированного целостного образа картины межличностных отношений;

- методики исследования субъективного отражения межличностных отношений. Большинство этих методик - проективные. Они позволяют получить информацию о субъективном отражении индивидом межличностных отношений, себя в них, о его ожиданиях и психологическом смысле определенного способа реагирования субъекта. Эти моменты определяются некоторой совокупностью причин: историей отношений в целом, ситуацией, потребностями субъекта, личностными чертами общающихся. Подобные методики, несмотря на то, что они могут дать обширную и глубокую информацию о человеке, отличаются "большим удельным весом" субъективизма в интерпретации данных.

Социометрия и межличностные отношения.

Широкое распространение в западной социальной психологии получило так называемое социометрическое направление, основателем которого был Джекоб Морено. Он начал свою профессиональную деятельность в качестве клинициста и опирался на психоанализ. Первоначальные исследования по психодраме, спонтанному театру, которые Дж. Морено начал в Вене, были затем продолжены в США.

Оценив всю важность непосредственных взаимоотношений между людьми, Дж. Морено в 1920-е годы выходит из пределов психиатрии в область социальной психологии и социологии и разрабатывает социометрию как эмпирический вариант микросоциологии, считая, что такой подход в состоянии преодолеть узость взглядов 3. Фрейда. Попытки объяснить социально-исторические, общественные явления исходя из биопсихологических и социально-психологических факторов (влечения, симпатии, антипатии, творческая спонтанность) представляются недостаточно адекватными. Непосредственное взаимовлияние их возможно лишь в довольно специфических условиях и не носит глобального характера. В противном случае мы имели бы редукцию вышележащих уровней (социального, экономического) к нижележащим (эмоционально-психическому социально-психическому).

Другим компонентом триадической системы является социометрия. Она лежит в основе психодрамы и представляет собой эмпирически разработанное Морено учение о межчеловеческих отношениях. Ж. Гурвич, который независимо от Морено ввел в социологию понятие «микросоциология», или изучение малых групп, так характеризует достижение Морено: «Специфика социометрии состоит в том, что само по себе измерение — это весьма ограниченное в техническом отношении средство достижения лучшего понимания количественных связей с социумом; эти связи характеризуются спонтанностью, творческим элементом, привязанностью к моменту и включенностью в конкретные неповторимые конфигурации».

Спонтанность, креативность, привязанность к моменту, включенность в неповторимые конкретные конфигурации являются основными элементами как социометрии, так и психодрамы.

Впечатления, почерпнутые Морено в лагере беженцев, продолжали занимать его и после войны. Со временем он осознал не только важность социальных отношений, но и пришел к идее социальной вселенной наряду с физической и биологической. Он считал, что более общими силами, стоящими за симпатиями и антипатиями, являются силы притяжения и отталкивания. Теперь перед ним встал вопрос: каким образом включить эти силы в социальный эксперимент без потери их содержательности? Старый социологический метод наблюдения и описания ему казался непригодным: неверно низводить людей до объектов исследования и экспериментировать с ними, как с подопытными животными. Встала проблема реорганизации традиционных методов исследования.

Социометрический тест. На пути решения ее Морено и пришел к идее социометрического теста, который, в отличие от традиционных социологических, представляет собой метод исследования, а не просто измерения. Он был разработан благодаря переводу понятий притяжения и отталкивания в понятия выбора, отвержения и субъективизации испытуемых. Эта субъективная вовлеченность испытуемых в ситуацию эксперимента означает, что они принимают участие в тестировании не только в качестве измеряемого объекта, но и в качестве лиц, заинтересованных в познании и изменении глубинной социально-психологической структуры группы, с которой они связаны в своей жизни.

После работы в лагере беженцев Морено был одержим идеей, что эмоциональные внутренние или глубинные структуры любой группы нужно исследовать таким же образом, как врач по рентгеновским снимкам изучает органы человека.

Осуществление этой задачи стало возможным благодаря социограмме — графическому изображению эмоциональной структуры группы, состоящей из социальных единиц — атомов.

Социальный атом. По мнению Дж. Морено, решительно все идет от индивида, от его «теле» (способностей притягивать других людей), социальных атомов (объем эмоциональных связей индивида), социальных молекул (связей атомов в группы), от микроструктуры. Всю макроструктуру, т. е. общественную жизнь, можно изменить эволюционно в соответствии с микроструктурой групп, что представляет подлинную гуманизацию общества. Наименьшим элементом такой микроструктуры является социальный атом, состоящий из всех отношений между индивидом и окружающими его людьми, которые в данный момент тем или иным образом с ним связаны.

Социометрия выделяет три типа отношений, приводящих в движение «социоэмоциональные силы» притяжения и отталкивания: вчувствование, перенос и теле. Вчувствование — проникновение человека в личностный эмоциональный мир другого индивида путем представления себя на его месте. Оно проявляется в воображаемом эмоциональном принятии роли другого человека. Перенос — отношения, опосредованные (обусловленные) бессознательными фиксациями желаний или воспоминаний. Теле — многостороннее взаимное понимание и проникновение в глубь переживаний другого человека, которое проявляется в феномене взаимного принятия роли другого, адекватной оценки индивидами друг друга и возникновения реалистичных межличностных отношений.

Социометрическая техника, разработанная Дж. Морено, применяется для диагностики межличностных и межгрупповых отношений в целях их изменения, улучшения и совершенствования. С помощью социометрии можно изучать типологию социального поведения людей в условиях групповой деятельности, судить о социально-психологической совместимости членов конкретных групп.

Социометрическая процедура может иметь целью:

а) измерение степени сплоченности-разобщенности в группе;

б) выявление «социометрических позиций», т. е. соотносительного авторитета членов группы по признакам симпатии-антипатии, где на крайних полюсах оказываются «лидер» группы и «отвергнутый»;

в) обнаружение внутригрупповых подсистем, сплоченных образований, во главе которых могут быть свои неформальные лидеры.

Использование социометрии позволяет проводить измерение авторитета формального и неформального лидеров для перегруппировки людей в командах так, чтобы снизить напряженность в коллективе, возникающую из-за взаимной неприязни некоторых членов группы. Социометрическая методика проводится групповым методом, ее проведение не требует больших временных затрат (до 15 мин.). Она весьма полезна в прикладных исследованиях, особенно в работах по совершенствованию отношений в коллективе. Но она не является радикальным способом разрешения внутригрупповых проблем, причины которых следует искать не в симпатиях и антипатиях членов группы, а в более глубоких источниках.

Надежность процедуры зависит прежде всего от правильного отбора критериев социометрии, что диктуется программой исследования и предварительным знакомством со спецификой группы.

Социометрическая процедура.

Общая схема действий при социометрическом исследовании заключается в следующем. После постановки задач исследования и выбора объектов измерений формулируются основные гипотезы и положения, касающиеся возможных критериев опроса членов групп. Здесь не может быть полной анонимности, иначе социометрия окажется малоэффективной. Требование экспериментатора раскрыть свои симпатии и антипатии нередко вызывает внутренние затруднения у опрашиваемых и проявляется у некоторых людей в нежелании участвовать в опросе. Когда вопросы или критерии социометрии выбраны, они заносятся на специальную карточку или предлагаются в устном виде по типу интервью. Каждый член группы обязан отвечать на них, выбирая тех или иных членов группы в зависимости от большей или меньшей склонности, предпочтительности их по сравнению с другими, симпатий или, наоборот, антипатий, доверия или недоверия и т. д.

Членам группы предлагается ответить на вопросы, которые дают возможность обнаружить их симпатии и антипатии один до одного, к лидерам, членов группы, которых группа не принимает. Исследователь зачитывает два вопроса: а) и б) и дает подопытным такую инструкцию: «Напишите на бумажках под цифрой 1 фамилию члена группы, которого Вы выбрали бы в первую очередь, под цифрой 2 — кого бы Вы выбрали, если бы не было первого, под цифрой 3 — кого бы Вы выбрали, если бы не было первого и второй». Потом исследователь зачитывает вопрос о личных отношениях и так же проводит инструктаж.

С целью подтверждения достоверности ответов исследование может проводиться в группе несколько раз. Для повторного исследования берутся другие вопросы.

Примеры вопросов для изучения деловых отношений

1. а) кого с своих товарищей из группы Вы попросили бы в случае необходимости предоставить помощь в подготовке к занятиям (в первую, вторую, третью очередь)?

б) кого из своих товарищей из группы Вы не хотели бы просить в случае необходимости предоставлять Вам помощь в подготовке к занятиям?

2. а) с кем Вы поехали бы в продолжительную служебную командировку?

б) Кого из членов своей группы Вы не взяли бы в служебную командировку?

3. а) кто из членов группы лучше исполнит функции лидера (старосты, профорга и т.д.)?

б) кому из членов группы тяжело будет исполнять обязанности лидера?

Примеры вопросов для изученным личных отношений

1. а) К кому в своей группе Вы обратились бы за советом в трудной жизненной ситуации?

б) с кем из группы Вам не хотелось бы ни о чем советоваться?

2. а) если бы все члены Вашей группы жили в общежитии, с кем из них Вам хотелось бы поселиться в одной комнате?

б) если бы всю Вашу группу переформировали, кого из ее членов Вы не хотели бы оставить в своей группе?

3. а) кого из группы Вы пригласили бы на день рождения?

б) кого из группы Вы не хотели бы видеть на своем дне рождения?

При этом Социометрическая процедура может проводиться в двух формах. Первый вариант — непараметрическая процедура. В данном случае испытуемому предлагается ответить на вопросы социометрической карточки без ограничения числа выборов испытуемого. Если в группе высчитывается, скажем, 12 человек, то в указанном случае каждый из опрашиваемых может выбрать 11 человек (кроме самого себя). Таким образом, теоретически возможное число сделанных каждым членом группы выборов по направлению к другим членам группы в указанном примере будет равно (N-1), где N— число членов группы. Точно так же и теоретически возможное число полученных субъектом выборов в группе будет равно (N-1). Сразу уясним себе, что указанная величина (N-1) полученных выборов является основной количественной константой социометрических измерений. При непараметрической процедуре эта теоретическая константа является одинаковой как для индивидуума, делающего выборы, так и для любого индивидуума, ставшего объектом выбора. Достоинством данного варианта процедуры является то, что она позволяет выявить так называемую эмоциональную экспансивность каждого члена группы, сделать срез многообразия межличностных связей в групповой структуре. Однако при увеличении размеров группы до 12-16 человек этих связей становится так много, что без применения вычислительной техники проанализировать их становится весьма трудно.

Другим недостатком непараметрической процедуры является большая вероятность получения случайного выбора. Некоторые испытуемые, руководствуясь личным мотивом, нередко пишут в Опросниках: «выбираю всех». Ясно, что такой ответ может иметь только два объяснения: либо у испытуемого действительно сложилась такая обобщенная аморфная и недифференцированная система отношений с окружающими (что маловероятно), либо испытуемый заведомо дает ложный ответ, прикрываясь формальной лояльностью к окружающим и к экспериментатору (что наиболее вероятно).

Анализ подобных случаев заставил некоторых исследователей попытаться изменить саму процедуру применения Метода и таким образом снизить вероятность случайного выбора. Так родился второй вариант — параметрическая Процедура с ограничением числа выборов. Испытуемым предлагают выбирать строго фиксированное число из всех членов группы. Например, в группе из 25 человек каждому предлагают выбрать лишь 4 или 5 человек. Величина ограничения числа социометрических выборов получила название «социометрического ограничения» или «лимита выборов». Многие исследователи считают, что введение «социометрического ограничения» значительно превышает надежность социометрических данных и облегчает статистическую обработку материала. С психологической точки зрения социометрическое ограничение заставляет испытуемых более внимательно относиться к своим ответам, выбирать для ответа только тех членов группы, которые действительно соответствуют предлагаемым ролям партнера, лидера или товарища по совместной деятельности. Лимит выборов значительно снижает вероятность случайных ответов и позволяет стандартизировать условия выборов в группах различной численности в одной выборке, что и делает возможным сопоставление материала по различным группам.

В настоящее время принято считать, что для групп в 22-25 участников минимальная величина «социометрического ограничения» должна выбираться в пределах 4-5 выборов. Существенное отличие второго варианта социометрической процедуры состоит в том, что социометрическая константа (N-1) сохраняется только для системы получаемых выборов (т. е. из группы к участнику). Для системы отданных выборов (т. е. в группу от участника) она измеряется новой величиной d (социометрическим ограничением). Введением этой величины можно стандартизировать внешние условия выборов в группах разной численности. Для этого необходимо определять величину d по одинаковой для всех групп вероятности случайного выбора. Формулу определения такой вероятности предложили в свое время Дж. Морено и Е. Дженнингс: P(A)=d/(N-1), где Р — вероятность случайного события (А) социометрического выбора; N — число членов группы.

Обычно величина Р(А) выбирается в пределах 0,20-0,30. Подставляя эти значения в формулу (1) для определения d с известной величиной N, получаем искомое число «социометрического ограничения» в выбранной для измерений группе.

Недостатком параметрической процедуры является невозможность раскрыть многообразие взаимоотношений в группе. Возможно выявить только наиболее субъективно значимые связи. Социометрическая структура группы в результате такого подхода будет отражать лишь наиболее типичные, «избранные» коммуникации. Введение «социометрического ограничения» не позволяет судить об эмоциональной экспансивности членов группы.

Социометрическая карточка или Социометрическая анкета составляется на заключительном этапе разработки программы. В ней каждый член группы Должен указать свое отношение к другим членам группы по выделенным критериям (например, с точки зрения совместной работы, участия в решении деловой задачи, проведения досуга, в игре и т. д.) Критерии определяются в зависимости от программы данного исследования: изучаются ли отношения в производственной группе, группе досуга, во временной или стабильной группе.

Социометрическая карточка

№ Тип Критерии Выборы

При опросе без ограничения выборов в социометрической карточке после каждого критерия должна быть выделена графа, размеры которой позволили бы давать достаточно полные ответы. При опросе с ограничением выборов справа от каждого критерия на карточке чертится столько вертикальных граф, сколько выборов мы предполагаем разрешить в данной группе. Определение числа выборов для разных по численности групп, но с заранее заданной величиной Р(А) в пределах 0,14-0,25 можно произвести, пользуясь специальной таблицей (см. ниже).

Величины ограничения социометрических выборов Число членов групп Социометрическое ограничение d Вероятность случайного выбора P(A)

5-7 1 0,20-0,14

8-11 2 0,25-0,18

12-16 3 0,23-0,19

17-21 4 0,22-0,19

22-26 5 0,22-0,19

27-31 6 0,22-0,19

31-36 7 0,21-0,19

Обработка результатов

Когда социометрические карточки заполнены и собраны, начинается этап их математической обработки. Простейшими способами количественной обработки являются табличный, графический и индексологический.

Социоматрица (таблица). Вначале следует построить простейшую социоматрицу. Результаты выборов разносятся по матрице с помощью условных обозначений. Таблицы результатов заполняются в первую очередь, в отдельности по деловым и личным отношениям.

По вертикали записываются за номерами фамилии всех членов группы, которая изучается; по горизонтали — только их номер. На соответствующих пересечениях цифрами +1, +2, +3 обозначают тех, кого выбрал каждый испытуемый в первую, вторую, третью очередь, цифрами -1, -2, -3 — тех, кого подопытный не избирает в первую, вторую и третью очередь.

Взаимный положительный или отрицательный выбор обводится в таблице (независимо от очередности выбора). После того, как положительные и отрицательные выборы будут занесены в таблицу, надо подсчитать по вертикали алгебраическую сумму всех полученных каждым членом группы выборов (сумма выборов). Потом надо подсчитать сумму баллов для каждого члена группы, учитывая при этом, что выбор в первую очередь равняется +3 баллам (-3), во вторую — +2 (-2), в третью — +1(-1). После этого подсчитывается общая алгебраическая сумма, которая и определяет статус в группе.

№ Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Иванов +1 +2 +3 -1

2 Петров +1 +3 +2

3 Сидоров -1 +1 +2 +3

4 Данилова +2 +1 +3

5 Александрова +2 +1 +3 -3 -2

6 Адаменко

7 Петренко +1 +3

8 Козаченко +1 +3 +2

9 Яковлева +2 +1 +3 -1

10 Шумская +2 +1 +3 -1

Кол-во выборов Кол-во баллов

Общая сумма

Примечание: + положительный выбор; - отрицательный выбор.

Анализ социоматрицы по каждому критерию дает достаточно наглядную картину взаимоотношений в группе. Могут быть построены суммарные социоматрицы, дающие картину выборов по нескольким критериям, а также социоматрицы по данным межгрупповых выборов. Основное достоинство социоматрицы — возможность представить выборы в числовом виде, что в свою очередь позволяет проранжировать членов группы по числу полученных и отданных выборов, установить порядок влияний в группе. На основе социоматрицы строится социограмма — карта социометрических выборов (социометрическая карта.

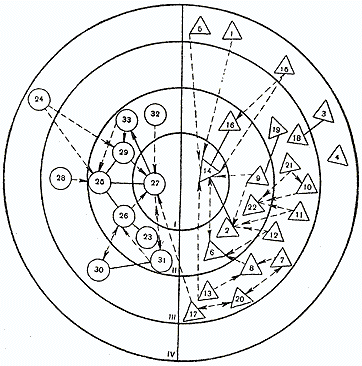

Социограмма. Социограмма — графическое изображение реакции испытуемых друг на друга при ответах на социометрический критерий. Социограмма позволяет произвести сравнительный анализ структуры взаимоотношений в группе в пространстве на некоторой плоскости («щите») с помощью специальных знаков (рис. ниже). Она даёт наглядное представление о внутригрупповой дифференциации членов группы за их статусом (популярностью). Пример социограммы (карты групповой дифференциации), предложенной Я. Коломинским, см. ниже:

——> позитивный односторонний выбор,

<——> позитивный обоюдный выбор,

------> негативный односторонний выбор,

<------> негативный обоюдный выбор.

Социограммная техника является существенным дополнением к табличному подходу в анализе социометрического материала, ибо она дает возможность более глубокого качественного описания и наглядного представления групповых явлений.

Анализ социограммы заключается в отыскании центральных, наиболее влиятельных членов, затем взаимных пар и группировок. Группировки составляются из взаимосвязанных лиц, стремящихся выбирать друг друга. Наиболее часто в социометрических измерениях встречаются положительные группировки из 2, 3 членов, реже из 4 и более членов.

Социометрические индексы.

Различают персональные социометрические индексы (П.С.И.) и групповые социометрические индексы (Г.С.И.). Первые характеризуют индивидуальные социально-психологические свойства личности в роли члена группы. Вторые дают числовые характеристики целостной социометрической конфигурации выборов в группе. Они описывают свойства групповых структур общения. Основными П.С.И. являются: индекс социометрического статуса i-члена; эмоциональной экспансивности j-члена, объема, интенсивности и концентрации взаимодействия ij-члена. Символы i и j обозначают одно и то же лицо, но в разных ролях; i — выбираемый, j — он же выбирающий, ij — совмещение ролей.

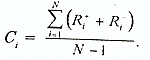

Индекс социометрического статуса i-члена группы определяется по формуле:

где Сi — социометрический статус i-члена, R+ и R- — полученные i-членом выборы, Z — знак алгебраического суммирования числа полученных выборов i-члена, N— число членов группы.

Социометрический статус — это свойство личности как элемента социометрической структуры занимать определенную пространственную позицию (локус) в ней, т. е. определенным образом соотноситься с другими элементами. Такое свойство развито у элементов групповой структуры неравномерно и для сравнительных целей может быть измерено числом — индексом социометрического статуса.

Элементы социометрической структуры — это личности, члены группы. Каждый из них в той или иной мере взаимодействует с каждым, общается, непосредственно обменивается информацией и т. д. В то же время каждый член группы, являясь частью целого (группы), своим поведением воздействует на свойства целого. Реализация этого воздействия протекает через различные социально-психологические формы взаимовлияния. Субъективную меру этого влияния подчеркивает величина социометрического статуса. Но личность может влиять на других двояко — либо положительно, либо отрицательно. Поэтому принято говорить о положительном и отрицательном статусе. Статус тоже измеряет потенциальную способность человека к лидерству. Чтобы высчитать социометрический статус, необходимо воспользоваться данными социоматрицы.

Возможен также расчет С-положительного и С-отрицательного статуса в группах малой численности (N).

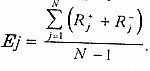

Индекс эмоциональной экспансивности j-члена группы высчитывается по формуле

где Ej — эмоциональная экспансивность j-члена, Rj — сделанные /членом выборы (+, -). С психологической точки зрения показатель экспансивности характеризует потребность личности в общении.

Из Г.С.И. наиболее важными являются: Индекс эмоциональной экспансивности группы и индекс психологической взаимности.

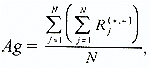

Индекс эмоциональной экспансивности группы высчитывается по формуле:

где Ag — экспансивность группы, N — число членов группы? Rj (+,-) — сделанные j-членом выборы. Индекс показывает среднюю активность группы при решении задачи социометрического теста (в расчете на каждого члена группы).

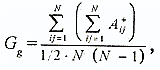

Индекс психологической взаимности («сплоченности группы») в группе высчитывается по формуле:

где Gg — взаимность в группе по результатам положительных выборов, Аij+ — число положительных взаимных связей в группе N — число членов группы.

Диагностика социальных отношений и основных видов общения.

Социальные отношения формируются на основе различных видов отношений, начиная от политических и кончая межличностными. Для их измерения применяются две группы методик:

собственно методики оценки отношений;

методики оценки свойств человека, влияющих на отношения.

Одной из популярных методик является социометрия, используются и методики Т. Лири.

При диагностике межличностных отношений наиболее часто оцениваются два фактора: доминирование / подчинение и дружелюбие / агрессивность, определяющие общее впечатление о человеке в межличностном восприятии. М. Аргайлом считает их главными компонентами стиля межличностных отношений. По содержанию отмеченные параметры соответствуют двум из трех главных осей семантического дифференциала: силе и оценке. С другой стороны, по данным Б. Бейлза, поведение члена группы может оцениваться и по двум переменным, описание которых производится в трех измерениях: доминирование / подчинение, дружелюбие / недружелюбие, эмоциональность / аналитичность.

Для диагностики межличностных отношений используются также аппаратурные методики. В качестве предварительной можно использовать прямое ранжирование значимых оснований (например, цветов из теста М. Люшера или терминальных ценностей). Для целей более глубинного и точного измерения следует привлекать репертуарные методы.

В диагностической работе по проблематике общения психологи чаще всего стремятся изучать само общение или социально-психологические характеристики личности (группы). Имеется достаточно много методик, ориентированных в основном на личностный аспект общения, и почти нет методик, диагностирующих общение как целостный процесс.

Например, методика «Q-сортировка» позволяет определить основные тенденции общения человека в реальной группе: общительность / необщительность, зависимость / независимость и т. п.

Исследование общения можно осуществлять, используя различные схемы наблюдения типа системы Бейлса. О доверительности и других характеристиках партнеров по общению можно судить, наблюдая их невербальное поведение.

Например, восприятие мимики является одной из главных составляющих невербального поведения человека, по которой можно судить о его состоянии, отношении к собеседнику и сообщаемой им информации. Подобные суждения можно вынести, наблюдая и другие элементы экспрессии человека.

Методика «О-сортировка». Данный методический прием используется для изучения представлений испытуемого о себе. Разработан В. Стефансоном, опубликован в 1958 г.

Испытуемому предлагается набор карточек, содержащих утверждения или названия свойств личности. Их необходимо распределить по группам, от наиболее характерных до наименее характерных для него. Задания могут быть приготовлены в соответствии с целями диагностики. Достоинством этой методики является то, что при работе с ней испытуемый проявляет свою индивидуальность, реальное Я, а не соответствие статистическим нормам и результатам других людей. Возможна повторная сортировка того же набора карточек, но в других отношениях: «социальное Я» (Каким меня видят другие?); «идеальное Я» (Каким бы я хотел быть?); «актуальное Я» (Какой я в разных ситуациях?); «значимые другие» (Каким я вижу своего партнера?); «идеальный партнер» (Каким бы я хотел видеть своего партнера?).

Методика позволяет определить шесть основных тенденций поведения человека в реальной группе: зависимость / независимость, общительность / необщительность, принятие борьбы / избегание борьбы. Тенденция к зависимости определена как внутреннее стремление индивида к принятию групповых стандартов и ценностей, социальных и морально-этических. Тенденция к общительности свидетельствует о контактности, стремлении образовать эмоциональные связи как в своей группе, так и за ее пределами. Тенденция к борьбе — активное стремление личности участвовать в групповой жизни, добиваться более высокого статуса в системе межличностных взаимоотношений; в противоположность этой тенденции избегание борьбы есть стремление уйти от взаимодействия, сохранить нейтралитет в групповых спорах и конфликтах, склонность к компромиссным решениям.

Каждая из этих тенденций имеет, на наш взгляд, внутреннюю и внешнюю характеристику, т. е. зависимость; общительность и борьба могут быть истинными, внутренне присущими личности, а могут быть внешними, своеобразной маской, скрывающей реальное лицо человека. Если число положительных ответов в каждой сопряженной паре (зависимость / независимость, общительность / необщительность, принятие борьбы / избегание борьбы) приближается к 20, то мы говорим об истинном преобладании той и иной устойчивой тенденции, присущей индивиду и проявляющейся не только в определенной группе, но и за ее пределами.

Исследование проводится так: испытуемому дается карточка утверждений и предлагается дать ответ «да», если оно соответствует его представлению о себе как члене данной конкретной группы, или «нет», если оно противоречит этому; только в исключительных случаях — «сомневаюсь», т. е. дать три группы ответов, которые разносятся по соответствующим ключам; затем подсчитываются тенденции по каждой из сопряженности пар. Так как отрицание одного качества является признанием противоположного качества, количество ответов «да» складывается с количеством ответом «нет».

В результате получаем суммарное количественное определение для каждой из перечисленных тенденций. Для сведения результатов в границы от +1 до -1 полученное число делим на 10. Предполагается, что ответ «да» имеет положительный знак, а ответ «нет» — отрицательный. Три четыре ответа «сомневаюсь» по отдельным тенденциям расцениваются как признак нерешительности, уклончивости, застенчивости, в других случаях это может свидетельствовать об известной избирательности в поведении, о тактической гибкости, стеничности. Эти качества можно верифицировать, анализируя их вкупе с другими личностными особенностями.

Возможна и нулевая оценка, когда суммы ответов «да» и «нет» совпадают, что может стать источником внутреннего конфликта личности, находящейся во власти имеющих одинаковую выраженность противоположных тенденций.

Определенный интерес представляет использование данной методики в качестве взаимооценки для сравнения представлений испытуемого о самом себе с мнением каждого о нем внутри группы.

В отечественной психологии существует множество мнений по поводу того, какое место занимают межличностные отношения в реальной системе жизнедеятельности людей. И естественно, в первую очередь необходимо упомянуть о В.Н.Мясищеве, который считал, что самое главное, что определяет личность - "...ее отношения к людям, являющиеся одновременно взаимоотношениями...". Анализируя "месторасположение" межличностных отношений в социально-психологической литературе, Г.М.Андреева отмечает, что их рассматривают прежде всего относительно системы общественных отношений: в одном ряду, в основании или на самом верхнем уровне общественных отношений; как отражение в сознании общественных отношений. Сама же она утверждает, что: "...природа межличностных отношений может быть правильно понята, если их не ставить в один ряд с общественными отношениями, а увидеть в них особый ряд отношений. возникающих внутри каждого вида общественных отношений, не вне их...".

Рассматривая межличностные отношения как видовое понятие по отношению к родовому "психологические отношения" (в соответствии с концепцией В.Н.Мясищева), Н.Н.Обозов отмечает: "Межличностные отношения - всегда "субъект-субъектные" связи". Они характеризуются постоянной взаимностью и изменчивостью (что обусловливается активностью не только одной из сторон).

Исходя из таких критериев, как глубина отношения, избирательность в выборе партнеров, функции отношений, Н.Н.Обозов предлагает (не претендуя на полноту и законченность) следующую классификацию межличностных взаимоотношений: отношения знакомства, приятельские, товарищеские, дружеские, любовные, супружеские, родственные и деструктивные отношения.

Выделяя в структуре личности несколько уровней характеристик (общевидовые, социокультурные, психологические, индивидные), он отмечает: "...Разные виды межличностных взаимоотношений предполагают включение в общение тех или иных уровней характеристик личности...". Поэтому главным критерием он считает меру, глубину вовлечения личности в отношения.

К сожалению, похоже, что данная классификация построена не логически, а феноменологически, как и трехкомпонентная типология личности того же автора (о феноменологичности, а не о логичности своей типологии утверждал сам автор. Самое интересное, что разработанная им классификация отношений нисколько не касается разработанной им же типологии личности...

Гораздо больший интерес представляет прогностическая модель совместимости американских психологов Р.Акоффа и Ф.Эмери, приведенную С.В.Ковалевым, выделяющих 4 основных типа людей в зависимости от их характера. В этом случае межличностные отношения (10 разновидностей) рассматриваются в зависимости от принадлежности "субъектов" к определенному типу.

Тест Рене Жиля.

Тест Рене Жиля (Le Test-Film, Rene’ Gille) был сконструирован для исследования личности, для выявления особенностей отношения испытуемого к близким людям (в первую очередь к членам семьи), для определения референтной группы испытуемого. Это проективная визуально-вербальная методика. Она была опубликована Р. Жилем в 1959 году и предназначалась для обследования детей.

Цель - исследование социальной приспособленности ребенка младшего школьного возраста, сферы его межличностных отношений и их особенностей, его восприятия внутрисемейных отношений, некоторых характеристик его поведения.

Методика позволяет выявить конфликтные зоны в системе межличностных отношений ребенка, давая тем самым возможность, воздействуя на эти отношения, влиять на дальнейшее развитие личности ребенка.

Методика представляет собой нечто среднее между анкетой и проективным тестом. Стимульный материал теста Р. Жиля состоит из 69 стандартных картинок, на которых изображены дети, дети и взрослые. Он также содержит тестовые задания, направленные на выявление особенностей поведения ребенка в разнообразных жизненных ситуациях, актуальных для него и затрагивающих отношения с другими людьми.

Например, на картинке нарисована семья, расположившаяся за столом. Ребенку нужно выбрать себе место. В тестовых заданиях предлагается ответить на вопросы, например: «С кем ты любишь играть? С детьми твоего возраста, младше тебя, старше тебя?»

Завершается обследование опросом, в процессе которого уточняются интересующие психолога данные.

Тест дает возможность описать систему личностных отношений ребенка. В результате исследователь получает следующие показатели:

— характеристики конкретно-личностных отношений ребенка с другими людьми: матерью, отцом, обоими родителями, братьями и сестрами, бабушкой и дедушкой, другом (подругой), учителем (воспитателем или другим авторитетным для ребенка взрослым);

— особенности самого ребенка: любознательность, стремление к доминированию в группе, стремление к общению с другими детьми в больших группах, отгороженность от других, стремление к уединению, социальная адекватность поведения.

Все показатели, помимо качественной оценки, получают свое количественное выражение. Несмотря на то что необходима дальнейшая работа по изучению валидности и надежности теста Р. Жиля, проведенные исследования свидетельствуют о значительной диагностической ценности данных, получаемых с его помощью.

Русскоязычная адаптация методики Р. Жиля была сделана в 1976–1978 годах И.Н. Гильяшевой и Н.Д. Игнатьевой. Они использовали тест для исследования социальной приспособленности ребенка, особенностей его личностных отношений с окружающими, некоторых поведенческих характеристик и черт личности.

По мнению этих исследователей, методика «позволяет получить информацию, существенно дополняющую представление о внутреннем мире ребенка, и поэтому может использоваться в целях коррекции его личности и поведения. Выявление нарушенной системы отношений ребенка дает ключ к пониманию того, как, воздействуя на эти отношения, можно влиять на дальнейшее развитие личности ребенка и корректировать его».

Данная адаптация проходила с учетом речевого развития здоровых детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста, а также подростков с разными формами патологий (например, стеснительных, робких, замкнутых, аутичных) или с задержками развития.

Методика может использоваться при работе с детьми от 4–5 до 11–12 лет. Особенно эффективна она для испытуемых, которые отличаются недостаточным развитием речи, а также для тех, кто вследствие интеллектуальных или эмоциональных нарушений испытывает трудности при интерпретации неоднозначного стимульного материала. При обследовании от испытуемого не требуется развернутого рассказа, психологу достаточно знать его выбор на картинках: кто выбран и в каких ситуациях, где и на каком расстоянии от определенных лиц помещает себя субъект, какие варианты поведения предпочитает в предлагаемых ему текстовых заданиях.

И.Н. Гильяшева и Н.Д. Игнатьева указывают на важность раннего обследования ребенка. В старшем дошкольном и младшем школьном возрасте начинает формироваться его личность и складываются важные для него личностные отношения, в первую очередь в ближайшем социальном окружении. Поэтому необходима своевременная коррекция отклонений в этой сфере, так как негативные межличностные отношения могут неблагоприятно отразиться на адаптации ребенка в детском саду и в школе, препятствовать гармоничности формирования его психики, способствовать развитию невроза.

Русскоязычный адаптированный вариант методики Р. Жиля состоит из 42 заданий: это 25 картинок с кратким текстом и вопросами, обращенными к испытуемому, а также 17 текстовых заданий.

Перед началом работы с методикой ребенку сообщается, что от него ждут ответов на вопросы по картинкам.

Содержание картинок различно. На некоторых из них изображена семья, расположившаяся за столом, на природе, на прогулке. На некоторых — группа детей, играющих во что-то или слушающих взрослого.

Рисунки достаточно схематичны, несущественные детали опущены, что облегчает идентификацию испытуемого с тем или иным персонажем. Последние же представляют собой скорее соотношение позиций, нежели эмоциональный настрой по отношению друг к другу.

Ребенку предлагается выбрать себе место среди изображенных людей либо идентифицировать себя с персонажем, занимающим то или иное место в группе (указать на него, отметить крестиком на рисунке). Авторы рекомендуют после выбора, сделанного ребенком, дополнять инструкции вопросами обо всех нарисованных, но не обозначенных на картинках людях (однако эти данные учитываются лишь как дополнительные и анализируются и интерпретируются только на качественном уровне), а также записывать порядок называемых персонажей.

В текстовых заданиях предлагаются на выбор типичные формы поведения в определенных ситуациях.

По окончании исследования психолог в беседе с ребенком выясняет все те моменты, о которых испытуемый не сообщил сам. При необходимости полученные данные дополняются результатами бесед с родителями, педагогами, воспитателем, лечащим врачом, а также результатами игровых методик.

И.Н. Гильяшева и Н.Д. Игнатьева предлагают не только качественно анализировать результаты, но и высчитывать количественную оценку, строить графический профиль межличностных отношений испытуемого.

В комплект методики входят:

— методическое пособие;

— набор заданий;

— регистрационный лист;

— таблицы распределения заданий по шкалам.

Количественные результаты помогают получить дополнительную информацию для сравнительного анализа экспериментально-психологических данных, полученных при обследовании больших групп испытуемых.

Однако в процессе количественного анализа «возможны потери важной психологической информации и исходных целей проективного тестирования: выявление малодоступных обобщенному пониманию индивидуальных особенностей ребенка, а также скрытых для окружающих проблем ребенка» (А.К. Осницкий).

Изучение структуры конкретно-личностных отношений здоровых детей и детей-эпилептиков в исследовательской работе И.Н. Гильяшевой и Н.Д. Игнатьевой подтвердило текущую валидность теста. Напомним, что под текущей валидностью понимается характеристика теста, отражающая его способность различать испытуемых на основании диагностического признака, являющегося объектом исследования в данной методике. Основной процедурой определения текущей валидности является корреляционный анализ связи результатов теста с критериальными характеристиками исследуемого свойства. Распространенным способом характеристики диагностической эффективности методики является сравнение контрастных групп. Текущая валидность может определяться и на основании сопоставления оценок и заключений по валидизируемому тесту с результатами другой методики, валидность которой является установленной.

А.К. Осницкий в 1996–1997 годах расширил область применения теста Р. Жиля. Он использовал тест в индивидуальном консультировании для обнаружения проблем ребенка и его близких, возникающих в процессе семейного взаимодействия. Автор отмечает, что данная методика наилучшим образом заменяет традиционную беседу первичного знакомства психолога с ребенком и способствует быстрому установлению контакта. Он также уточняет возраст испытуемых и рекомендует использовать этот тест с 5–6 лет.

А.К. Осницкий предлагает проводить семейную консультацию по следующему плану.

Сначала ребенок отвечает на вопросы теста Р. Жиля, раскрывая свои жизненно важные проблемы.

Затем ребенок получает задание для самостоятельной работы (сделать рисунок, ответить на вопросы и т.п.). В это время психолог работает с родителями, предлагая им угадать на картинках теста Р. Жиля позиции, выбранные их ребенком. Так выстраивается картина понимания родителями отношений ребенка с окружающим миром.

Далее высчитывается степень совпадения выборов ребенка и угадывания их родителем.

Автор обращает внимание на часто встречающуюся ситуацию, когда позиции ребенка не соответствуют ожиданиям взрослых.

Далее психолог либо сразу ищет пути разрешения или смягчения проблем ребенка, либо предварительно подводит родителей к пониманию собственных ошибок в восприятии его проблем.

Для удобства работы А.К. Осницкий разработал бланк регистрации ответов с окошками, который позволяет увидеть совпадение/несовпадение ответов взрослого и ребенка.

Идея А.К. Осницкого — исследовать с помощью методики Р. Жиля взаимодействие членов семьи — подтолкнула нас к использованию этого теста для исследования взаимоотношений детей в семье. А выявление дополнительных возможностей методики «Рисунок семьи» позволило предположить, что результаты выполнения заданий теста Р. Жиля и методики «Рисунок семьи» могут коррелировать между собой.

Напомним, что в качестве основных значимых признаков конкуренции детей в семье на рисунке семьи мы выделили:

— различный размер фигур детей;

— расположение фигур детей не на одной линии;

— изоляцию одной или обеих фигур детей;

— выделение фигуры автора штриховкой, темными тонами;

— разделение фигур детей различными предметами, людьми или пространством.

Главное, что выявляет методика Р. Жиля, — это взаимоотношения членов семьи, их позиция относительно друг друга. Поэтому при интерпретации мы обращали внимание прежде всего на следующие признаки:

— расположение детей относительно друг друга (не на одной линии);

— разделение фигур детей различными предметами, людьми, пространством;

— местоположение детей относительно родителей.

Надо заметить, что тестовые задания 9–13, 18, 19 не диагностировали ни одного признака. Однако они были необходимы для получения дополнительной информации о взаимоотношениях в семье.

Сразу уточним, что для работы мы использовали только 20 заданий из варианта теста-фильма, широко распространенного в отечественной науке: 13 картинок и 7 текстовых заданий (их номера по русскоязычному варианту И.Н. Гильяшевой, Н.Д. Игнатьевой — 1, 2, 4–6, 8–19, 30, 40, 42).

Такой выбор объясняется соответствием заданий шкале «Отношение к братьям и сестрам». Задания к картинкам были дополнены фразами типа «А кто другие люди, которые находятся вокруг тебя?» (№ 14, 15 и т. п.) или «Обозначь других людей, сидящих за столом» (№ 1). Таким образом, картина межличностных отношений в семье получалась более полной.

Тест Роршаха.

Психодиагностический тест для исследования личности, созданный в 1921 году швейцарским психиатром и психологом Германом Роршахом (нем. Hermann Rorschach). Известен также под названием «Пятна Роршаха».

Проводящий исследование предлагает испытуемому посмотреть на бумажный лист с чернильным пятном неправильной формы и просит описать, что изображено на этом «рисунке». Психодиагностика личности проводится по специальной методике толкования.

Это один из тестов, применяемых для исследования личности и ее личностных нарушений. Испытуемому предлагается дать интерпретацию десяти симметричных относительно вертикальной оси чернильных клякс. Каждая такая фигура служит стимулом для свободных ассоциаций – испытуемый должен назвать любые возникающие у него слово, образ или идею. Тест основан на предположении, согласно которому то, что индивид «видит» в кляксе, определяется особенностями его собственной личности.

Тест был разработан швейцарским психиатром Германом Роршахом (1884–1922). Роршах обнаружил, что те испытуемые, которые видят правильную симметричную фигуру в бесформенной чернильной кляксе, обычно хорошо понимают реальную ситуацию, способны к самокритике и самоконтролю. Так что специфика восприятия указывает на особенности личности данного индивида.

Изучая самообладание, понимаемое в основном как господство над эмоциями, Роршах использовал чернильные кляксы разных цветов (красного, пастельных оттенков) и разной насыщенности серого и черного, чтобы ввести факторы, обладающие эмоциональным воздействием. Взаимодействие интеллектуального контроля и возникающей эмоции определяет то, что испытуемый видит в кляксе. Роршах обнаружил, что лица, различное эмоциональное состояние которых было известно из клинических наблюдений, действительно по-разному реагируют на цвета и оттенки.

Наиболее оригинальное и важное открытие Роршаха, относящееся к психодинамике, это Bewegung, или ответ, в котором используется движение. Некоторые испытуемые видели в чернильных кляксах движущиеся человеческие фигуры. Роршах обнаружил, что среди здоровых индивидов это чаще всего характерно для тех, кому свойственно богатое воображение, а среди лиц с психическими отклонениями – для тех, кто предрасположен к нереалистичным фантазиям. Сопоставляя содержание ассоциаций-фантазий с тем, что уже было известно об изменениях личности и мотивационной сферы данного индивида, Роршах пришел к заключению, что эти ассоциации эквивалентны содержанию сновидений. Таким образом, оказалось, что чернильные кляксы способны раскрыть глубоко скрытые желания или страхи, лежащие в основе длительных неразрешимых личностных конфликтов.

Значимая информация о потребностях личности, о том, что делает человека счастливым или печальным, что волнует его, а что он вынужден подавлять и переводить в форму подсознательных фантазий, может быть извлечена из содержания или «сюжета» ассоциаций, вызываемых чернильными пятнами.

После смерти Роршаха его работа была продолжена многими клиническими психологами и психиатрами. Тест получил дальнейшее развитие как в теории, так и на практике. Валидность – адекватность и эффективность – теста Роршаха до сих пор окончательно не установлена. Тем не менее он помогает психологу и психиатру получить важные данные для диагностики личности и ее нарушений, которые могут быть клинически проверены.

Тест Роршаха по праву можно считать самой известной методикой психодиагностики. В качестве подтверждения этого можно лишь указать на факт проведения ежегодных мировых и европейских конгрессов, посвященных только этому методу.

Стимульный материал и основная идея исследования были предложены швейцарским психиатром Германом Роршахом в 1921 году. Стимульный материал метода состоит из 10 таблиц, на которых изображены симметричные аморфные пятна, напоминающие чернильные кляксы. Пять стимульных пятен окрашены в ахроматические цвета, а пять - в ди- и мультихромные. Процедура исследования состоит в том, что испытуемому в определенном порядке последовательно предъявляются стимульные пятна вместе с инструкцией: «Что это может быть?».

Роршах использовал свой метод для дифференциальной диагностики шизофрении на основании предложенной им системы анализа ответов. Позже обнаружились уникальные возможности метода в выявлении определенных личностных тенденций.

Соответствие ряда характеристик методики критериям проективного теста привело к тому, что в 30-70-е годы метод Роршаха прочно занял лидирующее место среди проективных тестов. Вместе с тем, базовая концепция метода, предложенная Г. Роршахом, не имела ничего общего с проективной гипотезой. Только в последние десятилетия благодаря формированию системно-интегративного подхода метод Роршаха приобрел присущее его изначальной природе концептуально обоснованное признание.

В настоящее время практически во всем мире тест Роршаха используется преимущественно на основе Интегративной Системы, созданной в США под руководством Д. Экснера. В рамках данной системы метод Роршаха представляет собой стандартизированный метод получения разносторонней информации о различных аспектах поведения человека. Интегративная Система состоит из трех взаимосвязанных этапов: процедуры тестирования, кодирования ответов с последующей цифровой обработкой и интерпретации полученных данных. Все этапы исследования стандартизированы и проводятся в соответствии с определенными алгоритмами и стратегиями.

Теоретической основой теста Роршаха на основе Интегративной Системы является экспериментально подтвержденная концепция проблемно-решающего поведения.

Ниже представлены результаты исследования конкретных испытуемых с помощью интегративной системы.

Пример 1. Результаты исследования женщины, 40 лет.

Испытуемая А., 40 лет

Обратилась за психотерапевтической помощью в связи с устойчивыми неприятными соматическими ощущениями и болями в различных частях тела, преимущественно в животе и спине, подавленностью, беспокойством, озабоченностью и навязчивыми тревожными мыслями в отношении своего состояния. Страдает данным расстройством длительное время. Проведенное фармакологическое лечение не дало каких-либо позитивных результатов.

По результатам исследования психолог заполняет протокол, затем подсчитывается структурная психограмма, на основании которой строится вербальное заключение.

Пример 2. Результаты исследования женщины, 24 года.

Испытуемая Т., 24 года

Обратилась за помощью в связи с потерей интереса к окружающему, утратой ощущения удовольствия от жизни, нежеланием заниматься повседневными делами, нарушениями сна, общей подавленностью и снижением настроения.

По результатам исследования психолог заполняет протокол, затем подсчитывается структурная психограмма, на основании которой строится вербальное заключение.

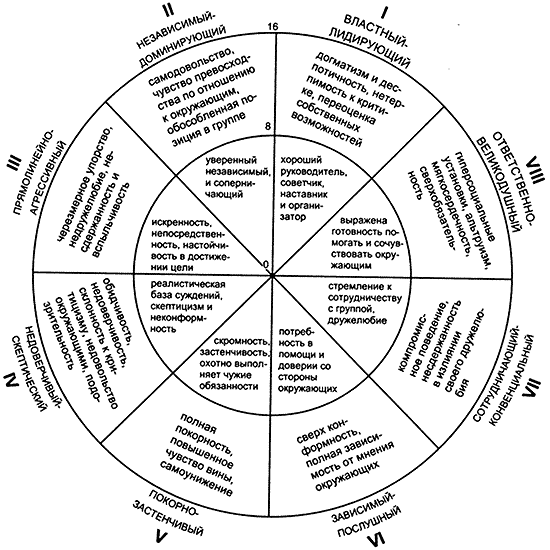

Тест "Диагностика межличностных отношений" (ДМО) Тимоти Лири. Методика позволяет проанализировать особенности человека, проявляющиеся в межличностном взаимодействии. Выявление этих характеристик очень важно, поскольку они влияют на психологический климат в коллективе, а, следовательно, на активность как отдельно взятого работника, так и организации в целом.

Тест был создан в 1954 году. Его авторы – Т. Лири, Г. Лефорж, Р. Сазек. При выполнении заданий теста перед человеком ставится задача поиска различий между образами конкретных людей и представлениями о том, какими он хотел бы видеть их.

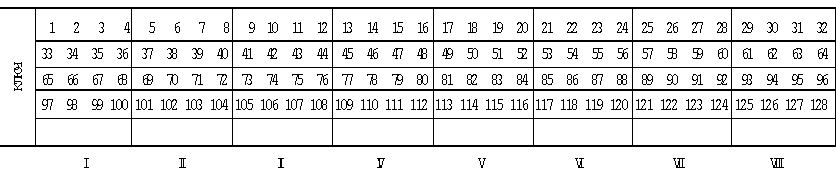

По мнению авторов теста, мнение человека о самом себе и о других людях – партнерах по общению (с точки зрения их поведения в группе) – чаще всего складывается на основе двух факторов, которые можно назвать "доминирование-подчинение" и "дружелюбие-агрессивность". Эти факторы используются при построении психограммы – условной схемы, отражающей социальные ориентации личности. Она представлена в виде круга, разделенного на 8 секторов.

По горизонтальной и вертикальной осям этого круга обозначены четыре ориентации: "дружелюбие-агрессивность" (по горизонтали) и "доминирование-подчинение" (по вертикали). Каждый из секторов, в свою очередь, разделен на два. В результате получается восемь факторов, описывающих содержание межличностного восприятия. С помощью этих факторов можно оценить такие тенденции личности, как: I – доминантность; II – уверенность в себе; III – непреклонность; IV – независимость; V – зависимость; VI – неуверенность в себе; VII – общительность; VIII – отзывчивость.

Существует адаптированный и стандартизованный на отечественной выборке вариант теста диагностики межличностных отношений ДМО, предназначенный для людей от 16 до 55 лет. Автор этой версии – Л.Н. Собчик.

Метод диагностики межличностных отношений представляет собой опросник, в котором короткие характеристики отражают индивидуальный стиль общения конкретного человека с окружающими. В зависимости от заданной инструкции методика может выявлять:

1) субъективную оценку Я в сопоставлении с идеалом своего Я;

2) оценку других лиц, включенных в эксперимент при изучении малой группы, характеристики которых также можно рассматривать в сравнении с идеалом;

3) конгруэнтность или напряженность отношений в малой группе — будь то семья, коллектив, команда и т.д.

Основой для создания методики послужил тест американского психолога Т. Лири (Leary T., Coffey I. «Interpersonal Diagnosis», in: «Theories of Personality Ibvestigation», New York, 1969, p. 73–96), последователя идей Г.С. Салливена. Оппонируя своему учителю Зигмунду Фрейду, выводящему свойства личности в основном из проблем раннего детства в контексте неосознанных эротических переживаний, Салливен (Sullivan H.S., The Interpersonal Theory, New York, 1953) понимал формирование личности как процесс, в котором важнейшая роль отводится мнению значимых для данного индивида окружающих лиц, под влиянием которых происходит его персонификация, то есть формирующая личность идентификация со значимыми другими.

В процессе взаимодействия с окружением личность проявляется в определенном стиле межличностного поведения. Реализуя потребность в общении и в осуществлении своих желаний, человек сообразует свое поведение с оценками значимых других на уровне осознанного самоконтроля, а также (неосознанно) с символикой идентификации.

Основываясь на данной концепции, американский психолог Тимоти Лири систематизировал свои эмпирические наблюдения в виде 16 вариантов межличностного взаимодействия и использовал свою методику в основном в условиях клиники.

В этой методике еще в 1969 году меня привлекла ортогональность признаков (каждому свойству противопоставляется кардинально противоположное качество), что позволяет свести факторы методики к восьми типам межличностного поведения.

Модификация теста и адаптация его к нуждам практического психолога заключается в переработке опросника, представленного в виде 128 характеристик, в разделении факторов на 8 разнонаправленных по своей характерологической сущности октантов, в создании новой сетки, удобной для регистрации ответов и быстрого обсчета полученных данных, в развороте показателей методики по часовой стрелке.

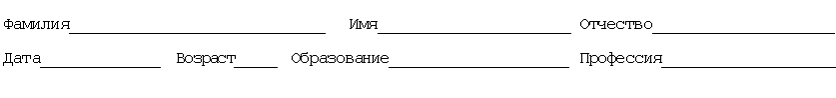

Опросник методики представлен в виде 128 характеристик. Испытуемый должен на регистрационной сетке зачеркивать крестом номера, соответствующие тем чертам, которые он у себя находит, оставляя незачеркнутыми остальные номера. При этом испытуемому предлагается придерживаться следующей инструкции:

Перед вами опросник, содержащий различные характеристики. Следует внимательно прочесть каждую и подумать, соответствует ли она вашему представлению о себе. Если да, то перечеркните крестом соответствующую порядковому номеру характеристики цифру в сетке регистрационного листа. Если нет, то не делайте никаких пометок на регистрационном листе. Постарайтесь проявить максимальную внимательность и откровенность, чтобы избежать повторного обследования. Итак, какой вы человек?

На следующем этапе исследования испытуемый заполняет этот же опросник относительно своего идеала (идеальный человек тот, который...).

Я — ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ:

1. Умеет нравиться

2. Производит впечатление на окружающих

3. Умеет распоряжаться, приказывать

4. Умеет настоять на своем

5. Обладает чувством достоинства

6. Независимый

7. Способен сам позаботиться о себе

8. Может проявить безразличие

9. Способен быть суровым

10. Строгий, но справедливый

11. Может быть искренним

12. Критичен к другим

13. Любит поплакаться

14. Часто печален

15. Способен проявлять недоверие

16. Часто разочаровывается

17. Способен быть критичным к себе

18. Способен признать свою неправоту

19. Охотно подчиняется

20. Покладистый

21. Благодарный

22. Восхищающийся и склонный к подражанию

23. Уважительный

24. Ищущий одобрения

25. Способный к сотрудничеству, взаимопомощи

26. Стремится ужиться с другими

27. Доброжелательный

28. Внимательный и ласковый

29. Деликатный

30. Ободряющий

31. Отзывчивый к призывам о помощи

32. Бескорыстный

33. Способен вызывать восхищение

34. Пользуется у других уважением

35. Обладает талантом руководителя

36. Любит ответственность

37. Уверен в себе

38. Самоуверен и напорист

39. Деловитый, практичный

40. Соперничающий

41. Стойкий и крутой, где надо

42. Неумолимый, но беспристрастный

43. Раздражительный

44. Открытый и прямолинейный

45. Не терпит, чтобы им командовали

46. Скептичен

47. На него трудно произвести впечатление

48. Обидчивый, щепетильный

49. Легко смущается

50. Неуверенный в себе

51. Уступчивый

52. Скромный

53. Часто прибегает к помощи других

54. Очень почитает авторитеты

55. Охотно принимает советы

56. Доверчив и стремится радовать других

57. Всегда любезен в обхождении

58. Дорожит мнением окружающих

59. Общительный и уживчивый

60. Добросердечный

61. Добрый, вселяющий уверенность

62. Нежный и мягкосердечный

63. Любит заботиться о других

64. Щедрый

65. Любит давать советы

66. Производит впечатление значительности

67. Начальственно-повелительный

68. Властный

69. Хвастливый

70. Надменный и самодовольный

71. Думает только о себе

72. Хитрый

73. Нетерпим к ошибкам других

74. Расчетливый

75. Откровенный

76. Часто недружелюбен

77. Озлоблен

78. Жалобщик

79. Ревнивый

80. Долго помнит обиды

81. Самобичующий

82. Застенчивый

83. Безынициативный

84. Кроткий

85. Зависимый, несамостоятельный

86. Любит подчиняться

87. Предоставляет другим принимать решения

88. Легко попадает впросак

89. Легко поддается влиянию друзей

90. Готов довериться любому

91. Благорасположен ко всем без разбора

92. Всем симпатизирует

93. Прощает все

94. Переполнен чрезмерным сочувствием

95. Великодушен и терпим к недостаткам

96. Стремится помочь каждому

97. Стремящийся к успеху

98. Ожидает восхищения от каждого

99. Распоряжается другими

100. Деспотичный

101. Относится к окружающим с чувством превосходства

102. Тщеславный

103. Эгоистичный

104. Холодный, черствый

105. Язвительный, насмешливый

106. Злой, жестокий

101. Часто гневлив

108. Бесчувственный, равнодушный

109. Злопамятный

110. Проникнут духом противоречия

111. Упрямый

112. Недоверчивый и подозрительный

113. Робкий

114. Стыдливый

115. Услужливый

116. Мягкотелый

117. Почти никому не возражает

118. Навязчивый

119. Любит, чтобы его опекали

120. Чрезмерно доверчив

121. Стремится снискать расположение каждого

122. Со всеми соглашается

123. Всегда со всеми дружелюбен

124. Всех любит

125. Слишком снисходителен к окружающим

126. Старается утешить каждого

127. Заботится о других

128. Портит людей чрезмерной добротой

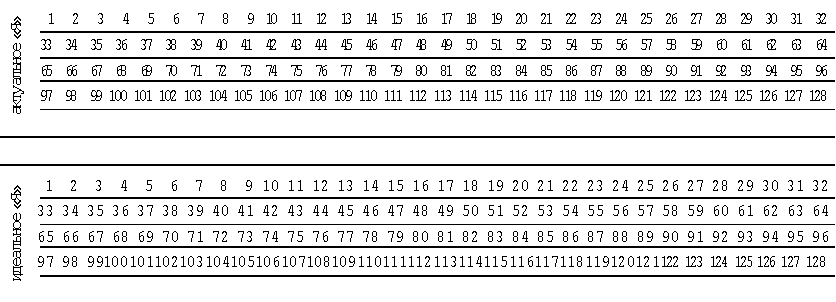

После того как испытуемый оценит себя и заполнит сетку регистрационного листа, подсчитываются баллы по 8 вариантам межличностного взаимодействия.

Для этого используется «ключ» с помощью которого выделяются блоки по 16 номеров, каждый блок формирует один из 8 октантов методики. Количество перечеркнутых испытуемым номеров в каждом блоке выносится на таблицу количественных результатов соответственно каждому октанту, отражающему тот или иной вариант межличностных отношений.

Варианты, отражаемые 16-балльной шкалой по каждому из 8 октантов, следующие:

I октант. Властно-лидирующий тип межличностного поведения в отношениях с окружающими. Умеренные показатели (до 8 баллов включительно) выявляют уверенность в себе, умение быть хорошим наставником и организатором, свойства руководителя. При более высоких баллах (до 12 баллов) — нетерпимость к критике, переоценка собственных возможностей, при баллах выше 12 — дидактический стиль высказываний, императивная потребность командовать другими, черты деспотизма. Позитивно коррелирует со шкалой экстраверсии индивидуально-типологического опросника (ИТО).

II октант. Независимо-доминирующий. Выявляет стиль межличностных отношений от уверенного, независимого, соперничающего (при умеренных показателях в пределах 8 баллов) до самодовольного, нарциссического, с выраженным чувством собственного превосходства над окружающими (9–12 баллов), с тенденцией иметь особое мнение, отличное от мнения большинства, и занимать обособленную позицию в группе — при баллах выше 12. Позитивно коррелирует со шкалой спонтанности ИТО.

III октант. Прямолинейно-агрессивный. В зависимости от степени выраженности показателей этот октант выявляет искренность, непосредственность, прямолинейность, настойчивость в достижении цели (умеренные баллы) или чрезмерное упорство, недружелюбие, несдержанность и вспыльчивость (высокие баллы). Высокая корреляция со шкалой агрессивности ИТО.

IV октант. Недоверчиво-скептический стиль межличностного поведения. Для него характерна реалистичность базы суждений и поступков, скептицизм и неконформность (до 8 баллов), которые перерастают в крайне обидчивый и недоверчивый модус отношения к окружающим с выраженной склонностью к критицизму, с недовольством другими и подозрительностью (при показателях 12–16 баллов). Позитивная корреляция со шкалой ригидности ИТО.

V октант. Покорно-застенчивый. Отражает такие особенности межличностных отношений, как скромность, застенчивость, склонность брать на себя чужие обязанности. При высоких баллах — полная покорность, повышенное чувство вины, самоуничижение. Высокая корреляция со шкалой интроверсии ИТО.

VI октант. Зависимо-послушный. При умеренных баллах — потребность в помощи и доверии со стороны окружающих, в их признании. При высоких показателях — сверхконформность, полная зависимость от мнения окружающих. Коррелирует со шкалой сензитивности ИТО.

VII октант. Сотрудничающе-конвенциальный стиль межличностных отношений, свойственный лицам, стремящимся к тесному сотрудничеству с референтной группой, к дружелюбным отношениям с окружающими. Избыточность степени выраженности данного стиля проявляется компромиссным поведением, несдержанностью в излияниях своего дружелюбия по отношению к окружающим, стремлением подчеркнуть свою причастность к интересам большинства. Высокая корреляция со шкалой тревожности ИТО.

VIII октант. Ответственно-великодушный вариант межличностного поведения. Проявляется выраженной готовностью помогать окружающим, развитым чувством ответственности (до 8 баллов). Высокие баллы выявляют мягкосердечность, сверхобязательность, гиперсоциальность установок, подчеркнутый альтруизм. Позитивно коррелирует со шкалой лабильности ИТО.

Количественные показатели по каждому из октантов — от 0 до 16 — откладываются на соответствующей номеру октанта ординате. На уровне, соответствующем полученным баллам по каждому октанту, проводится дуга. Отделенная дугой внутренняя часть октанта заштриховывается.

После того как отмечены все полученные при обследовании результаты и заштрихована внутренняя, центральная часть круга психограммы до уровня, очерченного дугами, получается некое подобие «веера». Максимально заштрихованные октанты (то есть те, по которым баллы оказались высокими) соответствуют преобладающему стилю межличностного поведения. Характеристики, не выходящие за пределы 8 баллов, свойственны гармоничным личностям.

Показатели, превышающие 8 баллов (до 12), свидетельствуют об акцентуации свойств, выявляемых данным октантом. Баллы, достигающие уровня 14–16, свидетельствуют о выраженных трудностях социальной адаптации. Низкие показатели по всем октантам (0–3 балла) могут быть результатом скрытности и неоткровенности испытуемого. Если в психограмме нет октантов, заштрихованных выше 4-х баллов, то данные сомнительны в плане их достоверности: испытуемый не захотел оценить себя откровенно.

Первые четыре типа межличностных отношений — I, II, III и IV — характеризуются преобладанием неконформных тенденций, из них III, IV — склонностью к дизъюнктивным (конфликтным) проявлениям, а I и II — независимостью мнения, упорством в отстаивании собственной точки зрения, тенденцией к лидерству и доминированию. Другие четыре октанта — V, VI, VII и VIII — являют собой противоположную картину: подчиняемость, неуверенность в себе и конформность (V и VI), склонность к компромиссам, конгруэнтность и ответственность в контактах с окружающими (VII и VIII).

Тест не имеет прямой подстраховки, повышающей надежность результатов в виде шкал достоверности, как, к примеру, шкалы лжи, коррекции и надежности в тесте СМИЛ (ММPI). Поэтому опора на количественные показатели весьма относительна, и интерпретация данных ДМО в большей степени должна ориентироваться на преобладание одних показателей над другими и в меньшей степени — на абсолютные величины. Однако сопоставление восьми октантов теста, каждый из которых выявляет определенный стиль межличностного поведения, с системой координат, отражающей структуру индивидуально-личностной типологии, показало достоверность их сопряженности (p = 0,73 ).

Приведенные ниже формулы позволяют вычислить индекс лидерства (вектор Л): Л = I – V + 0,7(II + VIII – VI + IV) и индекс доброжелательности (вектор Д): Д = VII – III + 0,7(VIII + VII – IV + II). Результат, отклоняющийся от единицы как в сторону (+), так и (–), выявляет преобладающие тенденции. Однако применение формул обедняет интерпретацию отдельного исследования. Наш опыт показывает, что они более информативны при обобщении данных многочисленных исследований.

При изучении личностных свойств большой интерес представляет разница между показателями реального и идеального образа Я конкретного человека. Наиболее простой и часто встречающийся вариант — наличие незначительных количественных различий, которые позволяют судить о том, какие особенности своего стиля межличностного поведения индивида не устраивают.

Опыт показывает, что образы реального и идеального Я являются неотъемлемой частью структуры целостного Я. Это те противоречивые тенденции, которые нередко затрудняют самопонимание, заставляя человека до конца дней своих размышлять о том, какой же он на самом деле.

Окружающими человек чаще воспринимается согласно его идеальному Я, а его актуальное Я нередко представляет собой его внутренние проблемы, в какой-то степени осознанные и взятые под контроль.

Умеренное (неконфликтное) расхождение или, скорее, неполное совпадение должно рассматриваться как необходимое условие для дальнейшего развития личности и самосовершенствования.

Неудовлетворенность собой чаще наблюдается у лиц с заниженной самооценкой (V, VI, VII октанты), а также у лиц, находящихся в состоянии затянувшегося межличностного конфликта (IV октант).

Противопоставление в реальном и идеальном Я октантов I и V свойственно лицам с проблемой болезненного самолюбия, нереализованной авторитарности; то же в отношении IV и VIII: они выявляют конфликт между стремлением личности к признанию группой и собственной спонтанной агрессивностью (проблема подавляемой враждебности), III и VII октанты выявляют борьбу разнонаправленных мотивов — самоутверждения и аффилиации (стремления к слиянию с другими); II и VI октанты противопоставляются в реальном и идеальном Я у лиц с проблемой независимости-подчиняемости, возникающей в служебной, учебной или семейной ситуации и вынуждающей повиноваться вопреки внутреннему протесту.

Личности, у которых по данным ДМО обнаруживаются доминантные, агрессивные и независимые черты поведения, значительно реже проявляют недовольство своим характером и межличностными отношениями, однако и у них может выявляться тенденция к совершенствованию своего стиля межличностного взаимодействия с окружением; при этом возрастание показателей того или иного октанта в образе идеала Я определит направление, по которому развивается личность в целях самосовершенствования. Это имеет большое значение для психолога при выборе методов коррекции поведения индивида с учетом личностных ресурсов и степени осознания имеющихся проблем. Наличие выраженного внутриличностного конфликта, проявляющегося значительным расхождением показателей ДМО при оценке реального и идеального Я, является свидетельством высокой невротизации.

ДМО позволяет констатировать межличностный конфликт в семье, а также глубже понять причины психологической несовместимости, которые могут таиться как в разных характерах и поведенческих паттернах членов семьи, так и в наличии у кого-то из них внутриличностной неконгруэнтности (внутреннего конфликта). Тест ДМО позволяет структурировать сложившуюся картину отношений, определить зону конфликта и понять причины его возникновения, распознать антагонистически и дружелюбно настроенных по отношению друг к другу членов семьи. При этом каждый член семьи оценивает свое реальное и идеальное Я, а затем дает оценку другим членам семьи и обрисовывает идеальный (в своем представлении) образ каждого из них. Рассогласование идеала с реальным образом оцениваемого лица представляет значительный интерес для оценки сложившейся ситуации в целом, а также для понимания степени выраженности когнитивного диссонанса обследуемого лица, то есть степени несоответствия реально существующего индивида с идеальным представлением о том, каким он должен быть в глазах данного конкретного испытуемого.

Здесь обнаруживается большое разнообразие существующих вариантов, в основе которых лежит сопоставление как контрастных, так и дополнительных характеристик, которые выявляются с помощью ДМО. Для упрощения можно отталкиваться от основных двух направлений: доминантность-подчиняемость (соотношение показателей I — II октантов с V — VI октантами) и агрессивность-доброжелательность (соотношение показателей III — IV c VII — VIII октантами).

Для изучения структуры малой группы, будь то рабочий коллектив, класс или команда, в социальной психологии нередко используется процедура социометрии, впервые предложенная Дж. Морено. Однако при исследовании социометрических структур отдельные члены группы, приобретая определенный статус, воспринимаются как некая абстракция, безликая единица. Высвеченная социометрией структура группы отвечает лишь на вопрос: какова эта структура, кто оказался в какой роли, в то время как очень важно понять, почему именно так сложилась структура отношений и какие личности ее сформировали. Именно на эти вопросы позволяют дать ответ результаты тестирования ДМО.

После того как испытуемый оценит себя и свое идеальное Я, предлагается оценить таким же образом всех членов группы. Испытуемый должен обозначить среди них того, кого считает фактическим лидером, затем — наилучшего для сотрудничества и наихудшего для сотрудничества члена группы, наилучшего для приятельских отношений и наименее подходящего для этой роли.

Такое исследование проходит каждый член группы, оценивая себя и свой идеал, затем — конъюнктивные (притягивающие) и дизъюнктивные (разделяющие, отталкивающие) выборы как в плане сотрудничества, так и в плане дружеских отношений, а также выделяя наиболее сильную, инициативную, лидирующую личность в группе.

Анализ полученных данных позволяет сделать выводы о сложившейся структуре отношений, о взаимных притяжениях и отталкиваниях.

Для того чтобы найти правильный подход к коррекции того или иного типа межличностного поведения, создающего конфликтную ситуацию, при разработке индивидуализированных мер воспитания и руководства, важно определить такой ключевой фактор, как самооценка.

У лиц с преобладающим стилем межличностных отношений по типу лидирующе-властного или независимо-соперничающего (I и II октанты) самооценка высокая, а реакция на мнение других — игнорирующая. Прямолинейно-упорствующий и недоверчиво-подозрительный тип поведения (III и VI) сочетается с преобладанием критического и негативного отношения к иным мнениям при тенденции к завышенной самооценке.

Покорно-застенчивый и зависимо-послушный тип поведения (V и VI октанты) характеризуется заниженной самооценкой и избыточным уважением к мнению других, сотрудничающе-конвенциальный и ответственно-великодушный — VI и VIII октанты — отличаются колебаниями самооценки в связи с ее неустойчивостью («ищущие признания») и выраженной ориентацией на мнение значимых окружающих.

При низкой самооценке (преобладание V, VI октантов) и выраженной внутренней неудовлетворенности собой (разница по октантам реального и идеального Я более 4 баллов) реакция на мнение окружающих позитивная, если это мнение больше согласуется с субъективным идеалом индивида, чем с оценкой своего Я. В процессе внутренней переработки критических замечаний окружающих при сопоставлении самооценки с идеальным Я у такой личности под влиянием императивного нажима формируется безоговорочная соглашательская реакция, нивелирующая любую творческую активность и подавляющая самостоятельность решений.