- •Понятие о почве, ее плодородии и биопродуктивности.

- •2 Методы изучения почвы.

- •3 Факторы почвообразования. Факторы почвообразования.

- •Почвообразующие породы.

- •Формирование гранулометрического состава почв.

- •5 Классификации почв по гранулометрическому составу

- •Значение гранулометрического состава почв.

- •Минералогический состав почвообразующих пород. Минеральный состав

- •Вторичные минералы почв.

- •9 Общая оценка минералогического состава почв

- •Общий химический состав почв.

- •13 Роль высших растений в почвообразовании.

- •Основную роль живого вещества суши составляют высшие растения, среди которых

- •14 Роль микроорганизмов и животных в почвообразовании.

- •Живые организмы в почве

- •15 Органическая часть почвы, ее формы. Органическая часть почвы

- •Состав гумуса. Его география и значение.

- •Общая характеристика жидкой части почвы.

- •Типы почвенной влаги

- •Почвенный раствор, его состав, свойства и значение.

- •Почвенный раствор

- •Газовая фаза почвы. Ее состав и значение.

- •Понятие, строение, заряд почвенных коллоидов.

- •21 Поглотительная способность почвы, ее виды и значение.

- •Экологическое значение поглотительной способности почвы.

- •Плодородие почв.

- •Охрана почв.

- •[Править]Виды загрязнения почв

- •[Править]Загрязнения неорганическими отходами и выбросами [править]Загрязнения тяжёлыми металлами

- •[Править]Загрязнения радиоактивными веществами

- •Систематика, номенклатура и таксономия почв.

- •Распределение, условия почвообразования почв арктических ландшафтов.

- •Распространение, особенности почвообразования, генезис и характеристики почв тундровых ландшафтов.

- •Условия почвообразования в зоне смешанных лесов.

- •Дерново-подзолистые почвы - основной тип почв в зоне смешанных лесов.

- •Свойства

- •Серые лесные почвы

- •Генезис

- •Классификация

- •Сельскохозяйственное использование

- •Бурые лесные почвы.

- •[Править]Горизонты

- •[Править]Классификация

- •Условия почвообразования в зоне луговых и лугово – разнотравных степей.

- •Условия почвообразования

- •Свойства

- •Чернозёмы – основной тип почв луговых и лугово – разнотравных степей. Подтипы

- •[Править]Зоны

- •35 Полугидроморфные и гидроморфные почвы.

- •36 Условия образования и характеристика солончаков.

- •[Править]Свойства

- •Условия образования и характеристика солонцов.

- •Условия образования и характеристика солодей.

- •41 Общая характеристика почвенного покрова земного шара. Общая схема строения почвенного покрова земного шара

- •42 Почвы евразии Почвы Евразии. Особенности почвенного покрова

- •43 Почвы Африки.

- •44 Почвы ю. Америки

- •45 Почвы с. Америки

- •46 Почвы Австралии

41 Общая характеристика почвенного покрова земного шара. Общая схема строения почвенного покрова земного шара

Чтобы выявить общие закономерности горизонтальной зональности почвенного покрова, обратимся к схеме почвенных зон на «идеальном континенте». Последний представляет собой массив плоской суши, простирающийся от полярных широт до экватора и омываемый с востока и запада океанами.

Полярный пояс. Этот пояс включает почвенные зоны: 1) арктических пустынных почв; 2) арктотундровых почв; 3) тундровых глеевых почв. Первая почвенная зона располагается севернее 75— 80° с. ш. Арктические пустынные почвы встречаются в северной части Гренландии и островов Канадского архипелага, на Шпицбергене, Земле Франца-Иосифа, островах Северная Земля.

На реальных континентах — в Северной Америке и Евразии — далее всего на юг граница зоны арктических почв продвинута в восточной части континентов. В Северной Америке это явление связано с выхолаживающим действием ледников Гренландии, а в Восточной Азии — с близким положением к мировому полюсу холода.

Зона тундровых почв в виде широтно-вытянутой полосы простирается через весь идеальный материк. Южная ее граница имеет дугообразную форму: наиболее северное ее положение в центральном континентальном секторе, у восточных и западных побережий южная граница тундровых почв проходит по 62—63° с. ш.

Смещение границ тундровых почв к югу в приокеанических, более влажных секторах континентов связано с увеличением здесь абсолютной и относительной влажности воздуха. Чем континентальнее климат и суше воздух, тем далее на север (даже в условиях низких температур) продвигается лесная растительность.

Бореальный пояс. В наиболее влажных, приокеанических, секторах континентов на широте около 60° с. ш. на смену почвам южной тундры приходят области субарктических лугов и редколесий с дерновыми субарктическими грубогумусными и дерново-торфянистыми почвами.

Основная часть бореального пояса занята лесной зоной, имеющей форму дуги, выгнутой к северу. Ясно прослеживаются три сектора: западный и восточный подзолистых почв и центральный — наиболее холодный и континентальный сектор — подзолистых и таежно-мерзлотных почв. Ширина последнего сектора уменьшается по мере приближения к западным и восточным секторам. Зона подзолистых почв, изображавшаяся на старых схемах и картах в виде сплошной полосы через весь Евразиатский материк, на современных картах разобщена областью распространения таежно-мерзлотных почв на два отрезка.

Суббореальный пояс. Данный пояс характеризуется разнообразием почвенных зон и более сложной структурой горизонтальной зональности. Здесь выделяются: 1) внутриконтинентальный сектор с широким набором быстро сменяющихся с севера на юг широтных почвенных зон; 2) два симметричных приокеанических сектора с однообразным почвенным покровом; 3) сектор, переходный от внутриконтинентального к восточному, где серия внутриконтинентальных зон изменяет широтное направление на меридиональное в соответствии с нарастанием сухости климата от восточных побережий с муссонным климатом к внутренним частям континентов.

Тенденция к смене широтного простирания внутриконтинентальных зон на меридиональное прослеживается и при переходе к западному приокеаническому сектору, но в меньшей степени, так как нарастание сухости климата наблюдается не только к центральным частям континентов, но и к югу, с приближением к субтропическому поясу.

Во внутриконтинентальном секторе находятся серые лесные почвы, черноземы, каштановые почвы, бурые пустынно-степные и серо-бурые почвы пустынь. Они образуют систему концентрических, открытых к югу дуг. Самое северное положение границы зон приурочено ко внутренней, наиболее сухой части континентов, где северная граница степей и сопутствующих им черноземов находится на 55—57° с. ш., каштановых почв — около 52°, бурых пустынно-степных почв доходит до 48—50° с. ш. С приближением к более влажным, приокеаническим областям все почвы смещаются к югу на западе до 45° с. ш., на востоке — до 38° с. ш.

Зона серых лесных почв широколиственных и мелколиственных лесов очень узкая, разорвана и выражена только во внутриконтинентальном секторе. С приближением к океаническим побережьям она выклинивается и замещается приокеаническими, довольно широкими областями бурых лесных почв. Эти почвенно-биоклиматические области не имеют форму широтных зон. В отличие от внутриконтинентального сектора с быстрой сменой и разнообразием зон этим областям свойственно однообразие биоклиматических условий и до некоторой степени почв.

Субтропический пояс. Он характеризуется отсутствием выраженных. широтных почвенных зон, если не считать обширной области субтропических пустынь и свойственных им пустынных почв.

Восточный приокеанический сектор находится в области действия восточных муссонов. Здесь под вечнозелеными субтропическими лесами формируются желтоземы и красноземы. Они к западу сменяются серией меридиональных почвенных зон красновато- черных почв субтропических прерий, коричневых почв ксерофитных субтропических лесов и кустарников, черноземных почв субтропических степей, серо-коричневых почв кустарниковых степей и сероземов субтропических полупустынь.

Западный приокеанический сектор субтропического пояса в отличие от восточного характеризуется «средиземноморским» типом климата с резко выраженным сухим летним периодом и более или менее влажным зимним. В зависимости от степени увлажнения здесь чередуются коричневые почвы субтропических лесов и кустарников, серо-коричневые почвы ксерофитных кустарниковых степей и сероземы полупустынь.

Почти все перечисленные районы имеют сложный рельеф с чередованием горных хребтов, плато и межгорных впадин. Поэтому в западном приокеаническом секторе субтропического пояса на реальных континентах горизонтальные почвенные зоны не выражены, здесь господствует горная зональность.

Тропический и экваториальный пояса. Для них характерно наличие широтных почвенных зон, причем зона пустынь в тропическом поясе выходит к западным побережьям.

По направлению от пустынь к экватору последовательно сменяются следующие почвенно-биоклиматические зоны: опустыненных саванн, сухих саванн, ксерофитных тропических лесов, сезонно влажных тропических лесов и высокотравных саванн, постоянно влажных тропических лесов. Каждой из названных зон соответствует специфический спектр почв. На схеме идеального континента, в восточном приокеаническом секторе, имеет место проникновение ферраллитных дифференцированных почв, а также красно-бурых саванных на север. Широтные зоны здесь изгибаются и приобретают меридиональный характер.

Зеркальное отражение систем зон в южном и северном полушариях наблюдается только для экваториального, тропического и отчасти субтропического поясов. В суббореальном поясе южного полушария необычно положение полупустынных ландшафтов; непосредственно у западного побережья. Причина тому — холодные течения и горные хребты на западе.

Структура реальной горизонтальной зональности различных поясов, конфигурация и направление зон различны в связи с пространственно-временными изменениями гидротермических условий.

Ниже текст в котором впринципе всё что нам нужно знать. Это просто прочитать, ознакомиться ↓

В результате совместного взаимодействия природных факторов процесс почвообразования приобретает определенную направленность. Рассмотрим характеристику главнейших типов почв, наиболее

распространенных на земном шаре, и выясним почвообразующие факторы, способствующие их развитию.

Черноземы. Черноземы — типичные почвы равнин, развивающихся в условиях засушливого климата умеренных широт. В развитии черноземов особенно велика роль степной растительности. С нею связано накопление большого количества органических веществ. Установлено, что ежегодно в почву поступает до 10—18 т/га растительной массы в виде надземных частей растений и корней. Высокие летние температуры и интенсивное испарение в зоне умеренного климата ослабляют деятельность микроорганизмов. Это задерживает минерализацию органических веществ и способствует их консервированию в форме гумуса (гумата кальция).

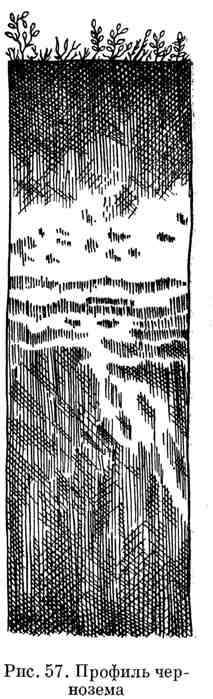

Ведущим почвообразовательным процессом в черноземах является гумусонакопление. С ним связано формирование аккумулятивного горизонта А1имеющего темно-серую (до черного) окраску и прочную зернистую структуру. Все эти свойства обусловлены высоким содержанием гумуса (до 6—8%). Воднорастворимые соединения выносятся в нижние горизонты профиля. Так формируется типичный для черноземов иллювиальный горизонт Вк, насыщенный карбонатами кальция, отличающийся светлой окраской, плотным сложением и ореховато-призматической структурой (рис. 57). Содержание большого количества карбонатов (до 85%) объясняет физико-химические особенности черноземов.

Например, содержание активных ионов Са" и Mg" в поглощающем комплексе черноземов обусловливает коагуляцию гумусовых коллоидов. В результате этих процессов происходит склеивание почвенных частиц и образование прочной мелкозернистой структуры.

Созданию этой структуры способствует также

деятельность землероев и червей, столь многочисленных в степях.

Наиболее характерными видами черноземов в СССР являются: черноземы типичные малогумусные «украинские» (содержание гумуса 4—6%) мощные и сверхмощные; черноземы типичные «среднерусские» (содержание гумуса 6—8%); черноземы тучные, среднемощные Заволжья и Западной Сибири (содержание гумуса свыше 8%).

Подзолистые почвы. Этот тип почв распространен в северном полушарии. В пределах СССР подзолы занимают около 52% площади. Почвы формируются в условиях умеренного влажного климата под хвойным лесом.

Свойства подзолистых почв определяются в значительной степени особенностью хвойного леса. Под лесом на поверхность почвы ежегодно поступает не более 3,5— 5 т/га сухого вещества. В то же время разложение растительных остатков происходит наиболее интенсивно лишь в летний период под воздействием актиномицетов и грибов. С ними связано накопление в почве большого количества светлоокрашенных фульвокислот, определяющих кислую реакцию почвы. В формировании почвы преобладающее значение имеет подзолообразовательный процесс. При промывном режиме почвы образуются фульваты железа, алюминия, кальция и др., которые будучи растворимыми в кислой среде, выпадают из растворов в иллювиальном горизонте.

Наиболее характерными являются подзолистые почвы темнохвойной тайги (рис. 58). Строение почвенного профиля подзола следующее. Непосредственно под лесной подстилкой Ао выделяется маломощный светло-серый перегнойный горизонт А1 где содержание гумуса не превышает 1,5%. Элювиальный горизонт А2 (мощность 15—25 см) бесструктурен, отличается белесой окраской из-за присутствия в нем большого количества SiO2(до 80%). Иллювиальный горизонт В ржаво-бурого цвета, плотного сложения, с характерной крупнокомковатой структурой. Такой трехчленный генетический профиль подзолистых почв является следствием значительного увлажнения почв и развитого равномерного промывного режима под пологом леса.

Среди подзолистых почв выделяется ряд подтипов, в которых подзолообразование осложнено другим сопутствующим процессом. К таким почвам относятся: 1)глеево-подзолистые, распространенные в тайге на границе с лесотундрой; 2) дерново-подзолистые почвы с повышенным содержанием гумуса (до 5—6%), особенно широко распространенные в подзоне хвойно-широколиственных лесов, где в почвообразовании участвуют лесные травы. Усилению дернового процесса способствует также длительная земледельческая культура человека.

Агрономические свойства подзолистых почв невысокие и они нуждаются в мелиорации. Для обогащения почвы азотом и гумусом требуется внесение значительного количества органических и минеральных удобрений (фосфористых, калийных). Почвы нуждаются так же в известковании для нейтрализации свободных фульвокислот.

Латеритные почвы. Латеритные почвы развиваются в зоне влажного экваториального климата на красноцветных корах выветривания мощностью до 15 м и более (центральная и южная Америка, Африка, Австралия).

Латеритные почвы формируются под воздействием двух процессов — аллитизации и оподзоливания. Следствием первого является накопление каолина. Результат второго — накопление свободного кремнезема, гидратов окиси железа и алюминия (содержание последних в почве может достигать 65—80%).

Несмотря на то что во влажных тропических лесах в почву поступает большой объем органических остатков (100—200 т/га), содержание гумуса в латеритах незначительно. Это объясняется тем, что растительная масса интенсивно минерализуется под воздействием микроорганизмов, и в верхние горизонты возвращается большое количество минеральных соединений, которые далее при интенсивном промывном режиме перемещаются в глубокие горизонты. В верхней части профиля латеритов последовательно располагаются: желтый элювиальный горизонт А2, плотный красного цвета иллювиальный горизонт с высоким содержанием А12О3 и Fe2O3, который на глубине 4—5 м сменяется новым горизонтом аллитизации.

Близки по свойствам к латеритным красные почвы высокотравных саванн (Южная Америка, Австралия). Они формируются в условиях периодической смены увлажнения и высушивания почвы, продолжающегося 5—6 месяцев. В отличие от латеритов формирование красных почв происходит при усиленном ожелезнении. Отличительным признаком красных почв является образование плотных железисто-марганцевых конкреций (диаметр до 1—2 мм), которые придают почве как бы «песчаный» характер. На поверхности красных почв образуются плотные железисто-марганцевые коры.

К почвам латеритного типа относят также красноземы и желтоземы. Эти почвы распространены преимущественно на юго-востоке Азии, юге Северной Америки или западных побережьях континентов. Различие этих почв проявляется прежде всего в окраске, которая зависит от содержания в почвенной массе окислов железа, алюминия и марганца.

Другую разновидность почв латеритного типа на красноцветной коре выветривания образуют коричневые почвы. Они развиваются в условиях субтропического климата средиземноморского типа в зоне вечнозеленых лесов и кустарников под воздействием процессов выветривания, которые активизируются лишь в период влажной зимы (Южная Европа, Северная Америка, плато Прерий, Мексика и др.). В сухой летний период в почвах интенсивно проявляется процесс капиллярного поднятия растворенных веществ. С последними связано накопление карбонатов и закрепление гумусовых веществ в почве. Поэтому коричневые почвы субтропиков отличаются плодородием и содержание гумуса в них достигает 5—7%.

Каштановые почвы. Эти почвы сменяют черноземы к югу и развиваются в зоне засушливого континентального климата и разреженного растительного покрова сухих степей и полупустынь. В отличие от черноземов в каштановых почвах объем поступающей органической массы вдвое меньше и соответственно уменьшено количество гумуса (не превышает 4%). Маломощный гумусово-аккумулятивный горизонт А1 имеет характерный темно-каштановый цвет и мелкокомковатую структуру. Присутствие в почве легкорастворимых солей обусловливает проявление солонцеватогопроцесса, с которым связано формирование переходного горизонта А1В1. При увлажнении в почвенных коллоидах происходят обменные реакции кальция с поглощенным натрием. Вынос легкорастворимых соединений происходит на небольшую глубину. Поэтому карбонатный горизонт Вк в каштановых почвах располагается вблизи поверхности и отличается большой плотностью. Ниже его с глубины 100 см располагается горизонт скопления гипса. Эти почвы широко используются в земледелии, так как обладают достаточно высоким плодородием. Однако при их освоении должны проводиться мероприятия по сохранению почвенной влаги.

Серо-бурые почвы и сероземы. Почвы типичны для равнинных субтропических пустынь Средней Азии, Северной Америки, Средне-Иранского нагорья и др. Развиваясь в условиях сухого континентального климата, они отличаются высокой засоленностью, так как промывной режим в почвенном профиле ослаблен. Распределение солей в почвах находится в зависимости от степени их растворимости.

Морфологической особенностью серо-бурых почв является: малая гумусированность (до 1,2%) и высокая карбонатность горизонта А1.Иллювиальный горизонт В1 на глубине 10—20 см имеет характерный красно-бурый цвет, уплотнен и оглинен. На глубине 30 см прослеживается распыленный гипсовый горизонт В1.

Серо-бурые почвы обладают неблагоприятными физико-химическими свойствами и отличаются низким плодородием. В сельском хозяйстве без орошения они не используются. При этом предусматривается борьба с вторичным засолением.

Профиль сероземов при сравнении с серо-бурыми почвами отличается большой монотонностью. Поверхностный малогумусный горизонт А1 имеет светлую окраску, рыхлый, содержит много карбонатов. Вниз по профилю последовательно располагаются горизонты других воднорастворимых солей, которые проникают до глубины 150 см и более.

Сероземы считаются лучшими почвами пустынной зоны, которые потенциально плодородны, так как имеют большие запасы фосфора и калия. Однако эти почвы пригодны для сельскохозяйственного использования лишь при условии орошения.

Гидроморфные почвы. Почвы полупустынь и пустынь (каштановые, серо-бурые, сероземы) обычно встречаются в комплексе с засоленными — солончаками и солонцами.

Образование засоленных почв связано прежде всего с наличием в почвообразующих породах легкорастворимых солей натрия NaCl; Na2SO4;NaHCO3; Na2CO3. Главным источником таких солей являются соленосные породы, столь широко распространенные в районах Казахстана и Средней Азии. Другими источниками засоления могут являться грунтовые воды, а также зольные элементы минерализации растительной массы. Названные разновидности засоленных почв отличаются по содержанию легкорастворимых солей и распределению их по профилю.

Солончаки — почвы, характеризующиеся высшей степенью засоления. В их поверхностном слое содержится более 1% легкорастворимых солей, оказывающих вредное действие на культурные растения.

Солончаки образуются при наличии засоленных грунтовых вод, залегающих на небольшой глубине. Условия засоления почв создаются в понижениях рельефа (западинах), на террасах и в дельтах рек.

Химические свойства солончаков зависят от глубины залегания грунтовых вод и их минерального состава. Различают корковый солончак (содержание соли на поверхности более 5%), типичный — с высоким содержанием солей по всему профилю и глубинный солончак (соли скапливаются в глубинных горизонтах).

Солончаки подразделяют также по химизму солей, накапливающихся в верхнем горизонте: хлоридные, сульфатные и содовые. Сульфатно-натриевые солончаки называют пухлыми, так как при кристаллизации мирабилит увеличивает объем, и почва приобретает рыхлое сложение (распространены в Северном Казахстане). Хлоридно-кальциевые и хлоридно-магниевые солончаки получили название мокрых (или черных), поскольку поверхность их из-за высокой гигроскопичности соли увлажнена.

Содовые солончаки — наиболее распространенный тип. Содержание соды в них достигает 1—2%. В СССР они образуются в различных географических условиях Якутии, Забайкалья, Западной Сибири, Украины и др. Культурные растения плохо переносят повышенное содержание соды. Солончаки не пригодны для земледелия. Весной и осенью они сильно размокают и становятся непроходимыми. Освоение солончаков возможно только при мелиорации, направленной на понижение уровня грунтовых вод.

Солонцы образуются из солончаков в условиях промывного режима (при увлажнении климата, понижении уровня грунтовых вод). В отличие от солончаков легкорастворимые соли в них накапливаются на некоторой глубине. При избытке натриевых солей (особенно соды) ионы натрия вытесняют из поглощающего комплекса ионы кальция: (погл. комплекс)∙Са + Na2CO3 ---> (погл. комплекс) X 2Na + СаСО3;

Слабая коагулирующая способность иона натрия приводит к тому, что органические коллоиды и гидраты окислов железа и кремнезема находятся в состоянии золя. На некоторой глубине процесс коагуляции усиливается и образуется уплотненный солонцовый (иллювиальный) горизонт, обладающий характерной призматической структурой. Ниже солонцового горизонта располагается солевой горизонт, состоящий на первых стадиях рассоления из хлоридов и сульфатов натрия, на поздних стадиях — из карбонатов.

Солонцы могут использоваться для земледелия, но для их освоения требуется ряд мер. Например, для устранения щелочности солонцов и вытеснения натрия из поглощающего комплекса применяется гипсование в сочетании с орошением.

К гидроморфным почвам относятся также болотные. Они образуются в условиях избыточного застойного увлажнения, связанного с близким залеганием грунтовых вод. Болотные почвы особенно широко распространены в тундре, лесотундре и зоне лесов северного полушария. В областях засушливого климата они встречаются лишь на поймах рек.

Наибольшим своеобразием отличаются тундрово-глеевые почвы арктических и субарктических областей земного шара. На территории СССР эти почвы занимают 7% площади. Условия почвообразования в тундре крайне своеобразны. Биологический круговорот веществ в тундровой почве совершается очень медленно. Это объясняется прежде всего малым ежегодным приростом мохово-лишайниковой растительности. Условия образования гумуса и минерализации органической массы в тундре также неблагоприятны и в поверхностном слое почвы образуется горизонт слаборазложившегося торфа Ат. Содержание гумуса в тундровой почве не превышает 2— 3%. Основным почвообразовательным процессом почв болотного типа является оглеение. Его развитие обусловлено близким залеганием к поверхности вечной мерзлоты и высоким стоянием грунтовых вод. Внешним проявлением этого процесса является образование на глубине 15—20 см глеевого горизонта ВГЛ с типичной сине-зеленой окраской.

В зависимости от степени развития процессов торфообразования и оглеения различают большое количество видов болотных почв.

В тундре преобладающее распространение получают поверхностно-оглеенные и скрыто-глеевые почвы. В зоне тайги подзолистые почвы сочетаются с глеево-подзолистыми и торфяными почвами верховых болот.