- •Часть 1

- •От составителей

- •Тема 8 методика формирования грамматических навыков

- •Тема 9. Методика формирования лексических навыков

- •Раздел 1. Общая методика

- •Тема 1.

- •Понятиие «Система обучения ия»

- •§ 1. Как используется понятие «система» в методике обучения ия?

- •§ 2. Как в данной книге рассматривается понятие «система обучения»!

- •Методы исследования в обучении иностранным языкам

- •Управление усвоением иностранного языка

- •Линггвистические основы методики

- •Тема 3 цели и содержание обучения иностранным языкам в общеобразовательных учреждениях

- •Интерпретация целей обучения в средней школе на современном этапе. Их конкретизация применительно к обучению немецкому языку

- •Содержание обучения ия в принципиальном плане и немецкому языку в частности

- •§ 1. От чего зависит содержание обучения ия

- •Тема 4 принципы методы обучения иностранным языкам

- •Коммуникативный метод – средство обучения говорению

- •2. Общая характеристика коммуникативного метода.

- •Принцип индивидуализации при ведущей роли её личностного аспекта

- •Методы в узком смысле слова и приемы обучения ия

- •Тема 5 организация процеса обучения иностранным языкам

- •Методическое содержание урока иностранного языка

- •§ 1. Индивидуализация

- •§ 2. Речевая направленность

- •§ 3. Ситуативность

- •§ 4. Функциональность

- •§ 5. Новизна

- •Тема 6. Основные этапы становления отечественной и зарубежной методики обучения ия

- •Об основных направлениях и методических системах в обучении иностранным языкам

- •Переводные методы преподавания иностранных языков в России

- •Прямые методы в России

- •С.Ф.Шатилов Смешанные методы преподавания иностранных языков

- •§ 1. Смешанные методы на Западе

- •§ 2. Смешанный метод преподавания иностранного языка в России

- •Основные этапы развития советской методики преподавания иностранных языков

- •§ 1. Первый этап развития советской методики (1924-1930)

- •§ 2. Второй этап развития советской методики (1931-1944)

- •§ 3. Третий этап в развитии советской методики (1944-1961)

- •§ 4. Современный этап развития методики обучения иностранным языкам32

- •§ 5. Интенсивные методы обучения

- •Тема 7 методика формирования произносительных навыков

- •Стандарт начального общего образования по иностранному языку

- •Обязательный минимум содержания основных образовательных программ речевые умения

- •Языковые знания и навыки

- •Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу

- •Стандарт основного общего образования по иностранному языку

- •Обязательный минимум содержания основных образовательных программ речевые умения

- •Языковые знания и навыки

- •Социокультурные знания и умения

- •Компенсаторные умения

- •Учебно-познавательные умения

- •Требования к уровню подготовки выпускников

- •Стандарт среднего (полного) общего образования по иностранному языку базовый уровень

- •Обязательный минимум содержания основных образовательных программ речевые умения

- •Языковые знания и навыки

- •Социокультурные знания и умения

- •Компенсаторные умения

- •Учебно-познавательные умения

- •Требования к уровню подготовки выпускников

- •Стандарт среднего (полного) общего обазования по иностранному языку профильный уровень

- •Обязательный минимум содержания основных образовательных программ речевые умения

- •Социокультурные знания и умения

- •Языковые знания и навыки

- •Компенсаторные умения

- •Учебно-познавательные умения

- •Требования к уровню подготовки выпускников

- •Проблема фонетического минимума для средней школы

- •§ 3. Ознакомление учащихся с новым фонетическим материалом

- •§ 4. Фонетические упражнения

- •Тема 8 методика формирования грамматических навыков

- •Обучение грамматической стороне речи

- •§ 4. Какова современная трактовка понятия «грамматика». Каковы ее роль и место при обучении ия

- •§ 5. Каковы цели и содержание обучения грамматической стороне речи на немецком языке на начальном и среднем этапах

- •§ 6. Как, каким образом происходит обучение грамматической стороне устной речи на начальной и средней ступени обучения немецкому языку!

- •§ 7. Какие проблемы возникают в теории и на практике в связи с обучением грамматической стороне речи.

- •Формирование речевых навыков

- •Тема 9 методика формирования лексических навыков

- •Пути совершенствования процесса формирования лексических навыков говорения

- •Структура лнг и его функциональная сущность

- •Структура лексического навыка говорения Речевая задача

- •Функциональный компонентный подход к усвоению структуры лнг

- •Функциональный интегрированный подход к усвоению структуры лнг

- •Обогащение словарного запаса учащихся на факультативных занятиях

- •Работа с функционально-смысловой таблицей речевых высказываний №1 (20 - 25 мин)

- •Работа с функционально-смысловой таблицей речевых высказываний № 2 (15 - 20 мин.)

- •Урок формирования лексических навыков

Содержание обучения ия в принципиальном плане и немецкому языку в частности

§ 1. От чего зависит содержание обучения ия

В настоящее время в дидактике проблема содержания обучения рассматривается с позиций деятельностного подхода. Исходя из того, что целью образования является усвоение школьниками основ социального опыта, считается, что содержание образования и должно воплощать в себе социальный опыт, «подготовленный для передачи подрастающим поколениям» (98, с.53).

|| Из каких же элементов состоит этот опыт?

Рассматривая социальный опыт как «совокупность приобретенных в процессе социальной практики деятельностей», дидакты выделяют следующие элементы содержания социального опыта: 1) знания о природе, обществе, технике, человеке, способах деятельности; 2) опыт осуществления известных способов деятельности; 3) опыт творческой деятельности; 4) опыт эмоционально-ценностного отношения к миру, к деятельности (68, с. 35). Делается вывод, что содержание образования «должно состоять из тех же элементов, что и весь социальный опыт в целом» (68, с. 36).

В каждом из школьных учебных предметов эти элементы получают различное конкретное содержание. Итак, в общем плане под содержанием обучения следует понимать то, чему учить учащихся, на основании чего их воспитывать, осуществлять их образование и развитие.

|| От чего зависит содержание обучения, всегда ли оно неизменно?

Содержание обучения, так же как и цели,– категория историческая, изменяющаяся в зависимости от целей обучения. Социальный заказ общества воздействует через цели и педагогический процесс на содержание обучения (связь обучения с жизнью). Содержание обучения зависит также от уровня развития методики и смежных с ней наук (лингвистики, психологии, психолингвистики, дидактики), от уровня разработки средств обучения (программ, учебников, учебных пособий), от уровня подготовки учительских кадров.

Помимо этого, на содержание обучения ИЯ оказывают влияние условия обучения, и это проявляется прежде всего в объеме материала, в требованиях к уровню владения им. На содержании отражается также материальная база школы, и, наконец, существенное значение для определения содержания имеет понимание специфики иностранного языка как учебного предмета и степень изученности процессов усвоения ИЯ.

Все учебные предметы обычно подразделяют на три группы. К первой относятся такие предметы, как физика, химия, и др., ставящие своей целью сформировать у учащихся знания основ наук. Ко второй группе относятся предметы, обучающие определенной деятельности: физкультура, пение, рисование. Промежуточное положение занимает третья группа — родной и иностранные языки, которые, с одной стороны, закладывают основы филологических знаний, с другой — обучают деятельности общения (коммуникативной деятельности).

II Так, что же составляет содержание обучения ИЯ?

Как трактуется это понятие в современной методике?

В коллективной монографии «Теоретические основы методики обучения иностранным языкам в средней школе» в содержание обучения включаются следующие компоненты: промежуточные (поклассные) речевые умения; языковые навыки (лексические, грамматические и фонетические); тексты в графическом и звуковом оформлении; темы и ситуации, в пределах которых формируются речевые умения; языковые понятия, отсутствующие в родном языке учащихся (102, с.88-89).

Данное определение представляется недостаточно упорядоченным. Ведь если и цели и содержание обучения описывать в терминах навыков и умений, то это приводит к известному пересечению понятий, что нежелательно как в исследовательском плане, так и с точки зрения практики. На практике учителю надо точно знать, с чем реально он и его ученики должны иметь дело, добиваясь овладения речевыми навыками и умениями, что составляет предмет их деятельности. Практика требует достаточно конкретного ответа на этот вопрос. Этому требованию не отвечают и некоторые другие определения компонентного состава содержания обучения ИЯ, например, определение, приведенное в коллективной монографии, специально посвященной этой проблеме (99). Там к содержанию обучения отнесены:

«1. Знания, которые рассматриваются как знания о способах действия с языковым материалом и как способы деятельности по освоению сознательного формирования навыков. В связи с этим навыки как самостоятельный компонент содержания обучения не выделяются (Почему? – И. Б.).

|| Что дает изложенный выше подход к определению содержания обучения в теоретическом и практическом планах?

Он позволяет упорядочить явления, входящие в содержание обучения, более полно представить их, отражая как его материальный, так и идеальный и процессуальный аспекты.

Таким образом, подчеркивается деятельностный характер обучения ИЯ и необходимость выделения конкретных действий в русле основных видов РД, а также важность содержательной стороны речи, т.е. того, о чем мы говорим, читаем, что слушаем, пишем на ИЯ в рамках тем, ситуаций. Кроме того, здесь выражена целевая направленность содержания обучения, а именно его направленность на иноязычное общение.

Какие единицы языка и речи и соотносящиеся с ними действия можно рассматривать в качестве исходных и вместе с тем относительно конечных (т.е. завершенных в смысловом отношении) объектов усвоения при обучении ИЯ? Именно они составляют два первых компонента содержания обучения.

Что представляют собой первый и второй компоненты содержания обучения?

Итак, основными объектами предметной деятельности учащихся, на основе которых формируются их иноязычные знания, навыки и умения, являются:

слово как единица лексического и морфологического уровней языка и некоторые правила оформления (фонетические, орфографические, словообразовательные, морфологические) и действия, как направленные на решение ОЗ (например, выделение существенных признаков явлений и т. п.), так и собственно речевые действия, направленные на решение КЗ (например: Wem hilfst du zu Hause? -der Mutter. Здесь слово (словоформа) выступает в качестве речевой единицы в функции информирования);

словосочетание, отражающее закономерные для данного языка лексико-грамматические связи слов, некоторые правила их оформления и оперирования ими и действия, нацеленные на решение фоновых задач (например, ТЗ (Was kann einen guten Eindruck machen? Zählt auf! – Schöne Musik, gutes Benehmen usw.) и собственно речевые действия (например: Gehen wir ins Kino! (просьба, приглашение) – Ohne mich! (отказ его принять);

предложение как основная законченная смысловая единица синтаксического уровня, некоторые правила оформления (интонационные, структурно-семантические) и оперирования, т.е. действия на разных уровнях формирования видов РД: фоновых и собственно коммуникативном (например, решение КЗ: сообщить информацию, запросить ее, побудить к действию и т. п.);

сверхфразовое единство, точнее: микродиалоги и микромонологи, отражающие закономерные для данного языка семантико-синтаксические связи на сверхфразовом уровне и выступающие как образцы речевого взаимодействия в процессе относительно элементарного общения, например: вопрос – ответ; утверждение – утверждение (опровержение) и т.д.;

развернутый связный текст в виде устного или письменного высказывания, в диалогической или монологической форме как конечный продукт говорения и письма и как основа для распознавания зрительно и на слух при чтении и аудировании.

Представленный таким образом языковой и речевой материал и соотносящиеся с ним действия отражают иерархическую структуру языка и речи, которая соотнесена с иерархической структурой речевой деятельности, как и деятельности по ее усвоению в их единстве.

║ Что же представляют собой эти действия?

Исследователи по-разному отвечают на этот вопрос. А.К. Маркова считает, что «действия, осуществляемые учащимися при решении поставленных учебных задач, являются способами активных преобразований объекта (содержания)» (72, с.82). В целях общения – добавим мы.

Рассматривая речевое действие применительно к говорению, И.А. Зимняя определяет его как семантическую единицу речевой деятельности, создающую конечный продукт говорения (текст) и представляющую собой фразу как «относительно законченное смысловое образование» (42, с.59).

Возникает вопрос, не отождествляется ли здесь речевое действие с его продуктом. Или это закономерно?

По А.Н. Леонтьеву, любое действие – процесс, подчиненный представлению о том результате, который должен быть достигнут, т.е. подчиненный сознательной цели (64, с.12).

Анализ речевых действий содержится во многих работах А.А. Леонтьева. «Эти действия (умственные, предметные, внешне-речевые) направлены на осуществление речевой деятельности на иностранном языке и имеют все свойства, которые присущи речевым действиям: а) подчинение осознанной цели или задаче, промежуточной по отношению к деятельности; б) связь с другими действиями, входящими в данную деятельность, особенно с предшествующими; в) включение определенного состава операций, зависящих от конкретных условий или обстоятельств, в которых происходит действие в данный момент» (62, с.22). Единичный акт деятельности, как и деятельность вообще, по А.А. Леонтьеву, «начинается мотивом и планом и завершается результатом, достижением намеченной вначале цели, в середине же лежит динамическая система конкретных действий и операций, направленных на это достижение» (61, с.26).

Это значит, что для того чтобы ученик мог произвести речевое действие, у него должен возникнуть мотив, что, как правило, происходит под воздействием поставленной задачи (КЗ). Кроме того, он должен овладеть операционным составом действия, т.е. научиться оформлять его лексически, фонетически, грамматически. Это также означает, что, прежде чем превратиться в автоматически выполняемую операцию, действие должно выполняться осознанно, именно как действие, выступающее в качестве самоцели.

Если исходить из того, что каждое собственно речевое действие порождается собственно коммуникативной задачей (КЗ), можно предположить, что выделенная выше (см. схему 4) номенклатура КЗ отражает номенклатуру соотносящихся с ними речевых действий. Так, КЗ – сообщить информацию, а речевое действие – сообщение информации. Материализуясь, оно дает соответствующий речевой продукт: высказывание, характеризуемое по своей стилевой отнесенности как деловое сообщение. Или, например: КЗ – убедить. Речевое действие - убеждение. Его материализованный речевой продукт - высказывание, относящееся к такому коммуникативному типу речи, как рассуждение. (Убеждение является разновидностью рассуждения.) Аналогичным образом могут быть охарактеризованы все речевые действия, соотносящиеся с выделенными КЗ.

Следовательно, для того чтобы соответствовать системе целей, речевые действия тоже должны образовывать сложную иерархическую систему, обеспечивающую в конечном итоге решение выделенных выше КЗ (см. схему 4).

В соответствии с разграничением самих КЗ по видам РД -продуктивным и рецептивным (см. схемы 4 и 5) следует различать действия, направленные на формирование продуктивных и рецептивных видов деятельности.<…>

Если идти к выделению действий от целей и задач, следует различать, с одной стороны, действия, реализующие цели и задачи фонового уровня (ОЗ и ТЗ), т.е. ориентирующие в использовании языковых средств (лексических, фонетических, грамматических) и нацеленные на тренировку учащихся в их употреблении в русле того или иного вида РД, причем они тоже могут носить условно-коммуникативный характер.

С другой стороны, подлежат формированию действия, обеспечивающие решение собственно коммуникативных задач, продуктивного и рецептивного планов разного уровня самостоятельности и сложности (КЗ, и К32).

Таким образом, в соответствии с четырьмя группами учебных задач (ОЗ, ТЗ, КЗ, и К32) можно выделить четыре группы учебных речевых действий.

Нужно заметить, что понятие «речевое действие» – категория психолингвистическая, «учебное действие» – дидактическая. Лишь с позиций методики они выступают в диалектическом единстве.<…>

Что касается собственно коммуникативных действий, то прежде чем научиться относительно свободно оперировать ими, необходимо научиться осуществлять их по опорам, т. е. решать КЗ1. Например: «Окончились каникулы. Расспросите своего собеседника, как он их провел, используя данные опоры: Wo...?, Wie...?, Mit wem? ...» Если ответы вызовут у вас интерес (удивление, сомнение), выразите это с помощью переспроса, реплики Was du nicht sagst!

Осуществляется развитие умения вести диалог-расспрос с подсказкой содержательного плана речи, логики его изложения, частично речевых средств. Имплицитно ставится КЗ и партнеру общения, а именно – заинтересовать своими ответами спрашивающего.<…>

Что касается ситуаций, то, как уже отмечалось, многие исследователи их также относят к содержанию обучения. И это не случайно.

║Что же представляет собой по своему методическому статусу ситуация общения? Может ли она быть отнесена к категории содержания обучения?

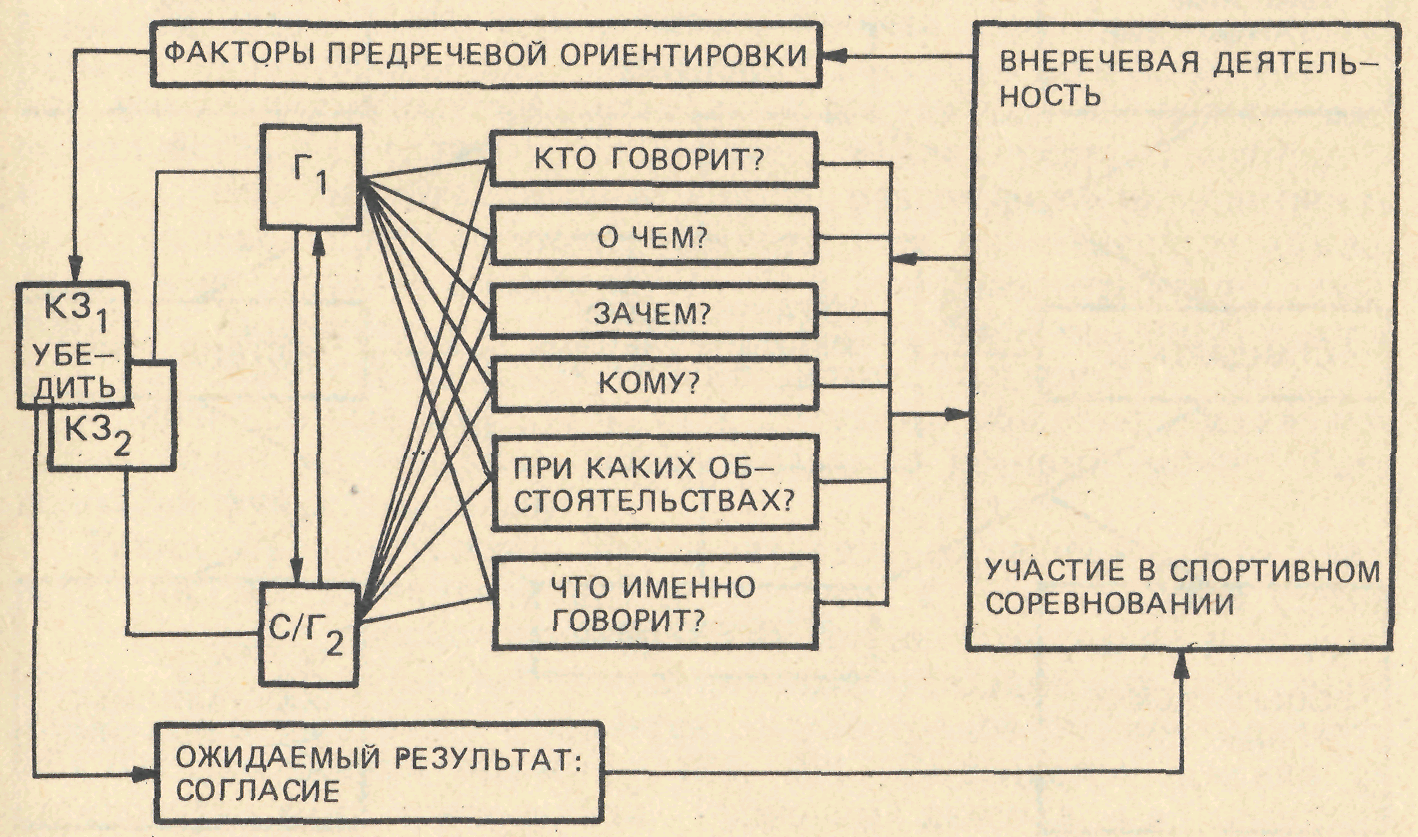

По словам А.А. Леонтьева (58), ситуация – это не что иное, как факторы предречевой ориентировки, т.е. факторы, которые учитываются при говорении: кто говорит, кому и т.д. (см. схему 8).

Особенно точным и методически релевантным (соответствующим) представляется следующее определение ситуации, также данное А.А. Леонтьевым: ситуация – это «совокупность речевых и неречевых условий, задаваемых нами учащимся, необходимых и достаточных для того, чтобы учащийся правильно осуществил речевое действие в соответствии с намеченной нами коммуникативной задачей» (58, с. 60).

Из этого определения вытекает, что ситуация зависит от коммуникативной задачи (КЗ), которая ставится перед учащимися или которую он сам себе ставит. Степень осознания и присвоения КЗ определяет потребностно-мотивационный план речи и формирование коммуникативного намерения (КН), когда ученик знает уже, о чем пойдет речь (И.А. Зимняя). Последнее обеспечивается тем, что ситуация включает условия, речевые и неречевые, в том числе социально-психологические: кто говорит, кому (статус, психологическая характеристика – учитель/ученик, добрый/злой), отношения общающихся друг к другу, к предмету речи. Тем самым ситуация вносит ограничения в предметно-содержательный план речи, очерчивая, уточняя и проблемно заостряя его. Она стимулирует речевое действие, мотивирует, обусловливает его. Она связывает речевое действие (речевую деятельность) с другими видами деятельности: познавательной, игровой, трудовой, которые обслуживаются речевой деятельностью. Таким образом, ситуация – понятие сложное, интегративное (комплексное).

║ Что же интегрируется (включается, объединяется) в этом понятии, если говорить обобщенно?

Прежде всего цели обучения, представленные конкретной КЗ, выступающей как речевой стимул, и такие компоненты содержания обучения, как тема или проблема или в общем плане то, о чем пойдет речь, а также подлежащее осуществлению речевое действие, точнее взаимодействие. На основе ситуации можно прогнозировать речевой продукт и искомый результат общения.

Наличие речевого стимула (словесной формулировки цели, КЗ), актуализирующего потребностно-мотивационный план речи и побуждающего к осуществлению речевого действия, может служить основанием для рассмотрения ситуации и в русле других методических категорий, а именно: приемов обучения (Р.П. Мильруд), а также средств обучения, ибо они входят в состав упражнений, образуя их мотивационно-потребностный компонент.

Если учитывать внеречевую обусловленность речевого действия и обобщая сказанное, попытаться представить ситуацию в огрубленном виде, то можно получить схему, данную ниже. Рассмотрим ее, опираясь на следующий пример:

Предстоит спортивное соревнование в школе (это исходные внешние внеречевые обстоятельства).

Инициатору общения (Г1) дается K31 (или она возникает у него сама) – убедить слушающего (С) принять участие в соревновании. Для него проблематично, удастся или не удастся убедить С это сделать. У последнего (он же потенциально Г2) возникает на этой основе своя К32 (либо согласится, либо нет, выразить это словесно или нет). Налицо тоже проблема. Если собеседники единомышленники, это предопределяет выбор одних речевых средств, если нет – других. Когда разговаривают учитель и ученик, можно прогнозировать одно содержание и одни речевые средства, когда разговаривают сверстники – другие. Если общение происходит в официальной обстановке, опять же одно содержание и одни речевые средства, если в неофициальной – другие.

Итак, с точки зрения ситуативной обусловленности речи важно, кто говорит, о чем, зачем, кому, при каких обстоятельствах, что именно говорит, каков результат, например удалось или не удалось уговорить и т. д. Если удалось уговорить, то задача решена и ситуация общения исчерпана. Если уговорить не удалось, то Г1 ищет другие пути, чтобы решить поставленную перед ним задачу (100).

СХЕМА 8

СИТУАЦИЯ ОБЩЕНИЯ

На схеме отражено продуктивное речевое действие инициатора общения (Г1 - С) и рецептивное речевое действие С – Г1. В результате их взаимодействия, т. е. состоявшегося акта общения, может иметь место новое речевое действие (Г2 – Г1) или невербальная реакция (жест согласия, несогласия и т. п.), сигнализирующего о достижении / недостижении результата.

Из сказанного вытекает, что речевое действие немыслимо вне ситуации общения. Поэтому-то ее и правомерно относить к содержанию обучения. С этих позиций для нас важна способность ситуации конкретизировать речевое действие и предметно-содержательный план речи, обусловливать речевые средства. Однако не все ситуации общения обладают данными свойствами в равной мере.

В научной литературе имеется целый ряд исследований, посвященных выделению типов ситуаций (В.Л. Скалкин и С.Л. Рубинштейн, 1966; Т.Е. Сахарова, 1968; Матецкая, 1974; В.Л. Скалкин, 1981; 3.В. Корнаева, 1982; E.M. Розенбаум, 1984). Опираясь на предлагаемое деление речевых ситуаций на естественные (реальные) и воображаемые (В.Л. Скалкин, С.Л. Рубинштейн) и стандартные (стабильные) и вариабельные или переменные (E.M. Верещагин, В.Г. Костомаров, 1976), 3.В. Корнаева (53, с.70) разработала обозримую типологию речевых ситуаций, представив ее с помощью следующей схемы:

СХЕМА 9

ТИПЫ СИТУАЦИЙ ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА

Как видно из схемы, данная типология речевых ситуаций построена на основе следующих оппозиций: а) реальные – нереальные (воображаемые) ситуации; б) стандартные – нестандартные. Особую группу составляют ситуации, обслуживающие учебно-воспитательный процесс, которые могут быть более типичными (стандартными) и менее типичными. Именно поэтому в схеме они помещены между стандартными и нестандартными ситуациями, занимая как бы промежуточное положение между ними.<…>

В зависимости от характера ситуаций общения предопределенность выбора речевых средств может быть большей (в стандартных ситуациях) и меньшей или вообще нулевой (в нестандартных ситуациях).

Стандартные ситуации (например, «Встреча», «Знакомство» и т.п.) требуют соблюдения речевого этикета, речь выполняет, как правило, сопровождающую неречевые поступки функцию (например, в ситуации «Покупки в магазине»: покупатель: «Покажите мне, пожалуйста, это (платье)». Продавец: «Пожалуйста. Подходит?» и т.д.). Налицо ситуационные клише, разговорная окрашенность речи. Речевой продукт имеет, как правило, определенную композиционную структуру, включающую: зачин, развертывание темы, концовку. В нестандартных ситуациях речь (обмен мыслями) выступает как самоцель, она, как правило, более развернута.

Однако данные характеристики ситуации общения составляют только один ее аспект – содержательный, который может быть дополнен функциональным.

Таким образом, условно отнеся ситуацию общения к содержанию обучения, мы вернемся к ней позже (см. с.78) в другой связи.

Заканчивая рассмотрение третьего компонента содержания обучения ИЯ, отметим, что в современных методических исследованиях большое значение придается лингвострановедческому аспекту (ЛСА) содержания обучения (34; 92). Выделяется лексика со страноведческим компонентом (фоновая лексика – в терминах E.M. Верещагина и В.Г. Костомарова), страноведческие сведения, затрагивающие самые различные стороны жизни страны изучаемого языка, ее истории, литературы, науки, искусства. Особой формой их предъявления является лингвострановедческий комментарий, который относят к приемам обучения (Ж.Я. Лопасова).

ЛСА служит фиксации страноведческих сведений в единицах языка, способствует обогащению предметно-содержательного плана речи, вносит значительный вклад в воспитание, образование и развитие средствами ИЯ. Его более последовательный отбор и более раннее использование в школьном обучении ИЯ – один из резервов повышения его эффективности.<…>

Итак, мы рассмотрели в данном параграфе явления и процессы, которые отвечают на вопрос, что составляет содержание обучения.

/Из:И.Л. Бим. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе: Проблемы и перспективы: Учебное пособие. – М.: Просвещение, 1988. – 58-73/ .