- •Предисловие

- •Оглавление

- •Глава 1 14

- •Глава 3 43

- •Глава 4 66

- •Глава 5 107

- •Глава 6 129

- •Глава 7 145

- •Глава 14 244

- •Глава 15 263

- •Глава 16 277

- •Глава 21 328

- •Глава 22 342

- •Глава 1 основные этапы развития отечественной клинической неврологии

- •Глава 2

- •2.1. Анатомия нервной системы

- •2.2. Физиология нервной системы

- •2.3. Кровоснабжение головного и спинного мозга

- •2.4. Некоторые патофизиологические закономерности поражений нервной системы

- •Глава 3 методы исследования в неврологии

- •3.1. Клинический осмотр

- •3.1.1. Анамнез

- •3.2. Инструментальные методы исследования Рентгенография черепа.

- •Реоэнцефалография (рэг)

- •3.3. Спинномозговая (люмбальная) пункция и исследование цереброспинальной жидкости

- •Глава 4 основные симптомы и синдромы при заболеваниях нервной системы

- •4.1. Двигательные нарушения

- •4.1.2. Судороги

- •4.1.3. Атаксия

- •4.1.4. Экстрапирамидные расстройства

- •4.2. Нарушения чувствительности

- •4.2.1. Нарушения общей чувствительности

- •Виды нарушений чувствительности

- •4.2.3. Нарушения зрения

- •4.2.4. Нарушения слуха

- •4.2.5. Нарушения вкуса

- •4.3. Головокружение

- •4.4. Симптомы поражения мозговых оболочек

- •4.5. Нарушения высших мозговых функций

- •4.6. Вегетативные расстройства

- •4.7. Внутричерепная гипертензия

- •4.8. Кома

- •4.9. Синдромы поражения спинного мозга

- •Глава 5 болевые синдромы при заболеваниях нервной системы

- •5.1. Патогенез и классификация боли

- •5.2. Миофасциальный болевой синдром

- •5.3. Головная боль

- •5.3.2. Мигрень

- •5.3.4. Вторичные (симптоматические) формы головной боли

- •5.4. Лицевая боль (прозопалгия)

- •5.4.1. Краниальные невралгии

- •5.4.2. Болезненная офтальмоплегия

- •5.4.3. Синдром височно-челюстного сустава

- •5.4.4. Боль при заболеваниях глаз

- •5.4.6. Психогенная лицевая боль

- •5.5. Боль в спине и конечностях

- •5.5.1. Остеохондроз позвоночника

- •5.5.2. Цервикалгия и цервикобрахиалгия

- •5.5.3. Торакалгия

- •5.5.4. Люмбалгия и люмбоишиалгия

- •5.5.5. Диагностика и лечение боли в спине и конечностях

- •5.6. Рефлекторная симпатическая дистрофия

- •Глава 6 сосудистые заболевания нервной системы

- •6.1. Преходящие нарушения мозгового кровообращения

- •6.2. Инсульт

- •6.2.2. Геморрагический инсульт

- •6.2.3. /Диагностика инсульта

- •6.2.4. Лечение инсульта в остром периоде

- •6.2.5. Реабилитация больных, перенесших инсульт

- •6.2.6. Профилактика последующего инсульта

- •6.3. Острая гипертоническая энцефалопатия

- •6.4. Дисциркуляторная энцефалопатия

- •6.5. Нарушения спинального кровообращения

- •Глава 7 инфекционные заболевания центральной нервной системы

- •7.1. Менингит

- •7.1.1. Гнойный менингит

- •7Л.З. Туберкулезный менингит

- •7.2. Энцефалит

- •7.2.1. Герпетический энцефалит

- •7.2.2. Клещевой (весенне-летний) энцефалит

- •7.2.3. Острый рассеянный энцефаломиелит

- •7.2.4. Подострый склерозирующий панэнцефалит

- •7.3. Абсцесс головного мозга

- •7.4. Прионные заболевания

- •7.4.1. Болезнь Крейтцфельдта—Якоба

- •7.5. Миелит

- •7.5.1. Полиомиелит

- •7.5.2. Поперечный миелит

- •7.6. Нейроборрелиоз

- •7.7. Нейросифилис

- •7.8. Неврологические проявления вич-инфекции

- •7.9. Паразитарные заболевания головного мозга

- •7.9.1. Цистицеркоз

- •7.9.2. Эхинококкоз

- •7.9.3. Токсоплазмоз

- •Глава 8 поражения вегетативной нервной системы

- •8.1. Вегетативная дистония

- •8.2. Вегетативные кризы

- •8.3. Вегетативная недостаточность

- •8.4. Нейрогенные обмороки

- •Глава 9 травма центральной нервной системы

- •9.1. Черепно-мозговая травма

- •9.1.1. Легкая черепно-мозговая травма

- •9.1.2. Среднетяжелая и тяжелая черепно-мозговая травма

- •9.1.3. Сдавление головного мозга

- •9.1.4. Последствия черепно-мозговой травмы

- •9.2. Позвоночно-спинномозговая травма

- •Глава 10 рассеянный склероз

- •Глава 11 эпилепсия

- •Глава 12 нарушения сна и бодрствования

- •12.1. Инсомнии

- •12.2. Гиперсомнии

- •12.2.1. Апноэ во сне

- •12.2.2. Нарколепсия

- •12.3. Парасомнии

- •Глава 13 дегенеративные заболевания центральной нервной системы

- •13.1. Болезнь паркинсона

- •13.2. Эссенциальный тремор

- •13.3. Болезнь (хорея) гентингтона

- •13.4. Идиопатическая дистония

- •13.5. Гепатолентикулярная дегенерация (болезнь вильсона-коновалова)

- •13.6. Боковой амиотрофический склероз

- •13.7. Мозжечковые (спиноцеребеллярные) дегенерации

- •13.7.1. Атаксия Фридрейха

- •13.7.2. Поздние мозжечковые дегенерации

- •13.8. Наследственная (семейная) спастическая параплегия

- •13.9. Дегенеративные заболевания, преимущественно проявляющиеся деменцией

- •13.9.1. Болезнь Альцгеймера

- •13.9.2. Болезнь Пика

- •Глава 14 заболевания периферической нервной системы

- •14.1. Поражения черепных нервов 14.1.1. Невралгия тройничного нерва

- •14.1.2. Невропатия лицевого нерва

- •14.1.3. Лицевой гемиспазм

- •14.1.4. Вестибулярный нейронит

- •14.1.5. Невралгия языкоглоточного нерва

- •14.2. Полиневропатии

- •14.2.1. Синдром Гийена—Барре

- •14.2.2. Хроническая воспалительная демиелинизирующая полирадикулоневропатия

- •14.2.3. Дифтерийная полиневропатия

- •14.3. Множественная мононевропатия

- •14.4. Плексопатии

- •14.4.1. Плечевая плексопатия

- •14.4.2. Пояснично-крестцовая плексопатия

- •14.5. Мононевропатии

- •14.5.1. Невропатия срединного нерва

- •14.5.2. Невропатия локтевого нерва

- •14.5.3. Невропатия лучевого нерва

- •14.5.4. Невропатия седалищного нерва

- •14.5.5. Невропатия бедренного нерва

- •14.5.6. Невропатия наружного кожного нерва бедра

- •14.5.7. Невропатия малоберцового нерва

- •14.6. Опоясывающий герпес

- •Глава 15 нервно-мышечные заболевания

- •15.1. Миопатии

- •15.1.1. Мышечные дистрофии

- •15.1.2. Врожденные миопатии

- •15.1.3. Миотония

- •15.1.4. Воспалительные миопатии

- •15.1.5. Метаболические миопатии

- •15.2. Нарушения нервно-мышечной передачи

- •15.2.1. Миастения

- •15.3. Невральные амиотрофии

- •15.3.1. Болезнь Шарко—Мари—Тута

- •15.4. Спинальные амиотрофии

- •Глава 16 токсические поражения нервной системы

- •16.1. Поражение нервной системы при интоксикации алкоголем

- •16.1.2. Неврологические осложнения абстинентного синдрома

- •16.1.3. Острая алкогольная энцефалопатия

- •16.1.4. Корсаковский амнестический синдром

- •16.1.5. Хроническая алкогольная энцефалопатия

- •16Л.6. Алкогольная полиневропатия

- •16Л.7. Алкогольная миопатия

- •16.2. Неврологические осложнения наркомании

- •16.2.1. Неврологические осложнения опийной наркомании

- •16.2.2. Неврологические осложнения амфетаминовой и кокаиновой наркомании

- •16.3. Отравления тяжелыми металлами

- •16.3.1. Отравление свинцом

- •16.3.2. Отравление ртутью

- •16.3.3. Отравление марганцем

- •16.3.4. Отравление мышьяком

- •16.3.5. Отравление таллием

- •16.4. Отравление фосфорорганическими соединениями

- •16.5. Отравление окисью углерода

- •16.6. Отравление метиловым спиртом

- •16.7. Отравление лекарственными средствами

- •16.7.1. Отравление барбитуратами

- •16.7.2. Отравление нейролептиками

- •16.7.3. Отравление антидепрессантами

- •16.7.4. Отравление транквилизаторами

- •16.8. Отравление бактериальными токсинами

- •16.8.1. Ботулизм

- •Глава 17 опухоли центральной нервной системы

- •17.1. Опухоли головного мозга

- •17.2. Опухоли спинного мозга

- •Глава 18 пороки развития нервной системы

- •18.1. Гидроцефалия

- •18.2. Краниовертебральные аномалии

- •18.3. Сирингомиелия

- •18.4. Пороки развития позвоночника и спинного мозга

- •Глава 19 болезни нервной системы у детей

- •19.1. Родовая травма головного мозга

- •19.2. Акушерский паралич

- •19.3. Детский церебральный паралич

- •19.4. Факоматозы

- •19.5. Наследственные нейрометаболические заболевания

- •19.5.1. Фенилкетонурия

- •19.6. Тики и синдром туретта

- •Глава 20 поражения нервной системы при соматических заболеваниях

- •20.1. Поражение нервной системы при заболеваниях легких

- •20.2. Поражение нервной системы при заболеваниях сердца

- •20.3. Поражение нервной системы при заболеваниях желудочно-кишечного тракта

- •20.4. Поражение нервной системы при заболеваниях печени

- •20.5. Поражение нервной системы при заболеваниях почек

- •20.6. Поражение нервной системы при ревматизме

- •20.7. Поражение нервной системы при диффузных заболеваниях соединительной ткани

- •20.8. Поражение нервной системы при системных васкулитах

- •20.9. Поражение нервной системы при заболеваниях крови

- •20Л0. Поражение нервной системы при сахарном диабете

- •20.11. Поражение нервной системы при заболеваниях щитовидной железы

- •20.12. Паранеопластические синдромы

- •Глава 21 общие принципы ухода за больными с заболеваниями нервной системы

- •21.1. Уход за больными с параличами

- •21.1.1. Профилактика и лечение пролежней

- •21.1.2. Профилактика контрактур

- •21.1.3. Профилактика пневмонии

- •21.1.4. Общегигиенические мероприятия

- •21.2. Питание больных

- •21.3. Предупреждение травм

- •21.4. Особенности ухода за больными с нарушением мочеиспускания

- •21.5. Особенности ухода за больными с нарушением функции желудочно-кишечного тракта

- •21.6. Особенности ухода за больными в коматозном состоянии

- •21.7. Особенности ухода за больными с нарушением речи

- •21.8. Уход за больными с изменениями психики

- •21.9. Психологические и этические аспекты ухода за больными

- •Глава 22 основы реабилитации больных с заболеваниями нервной системы

- •1.2. Ненаркотические анальгетики Метамизол натрия (Analgin).

- •1.3. Нестероидные противовоспалительные средства

- •2. Местные анестетики

- •3. Нейролептики

- •4. Антидепрессанты

- •4.1. Трициклические антидепрессанты

- •4.2. Тетрациклические антидепрессанты

- •4.3. Обратимые ингибиторы моноаминоксидазы

- •4.4. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина

- •4.5. Индуктор обратного захвата серотонина Тианептин (Coaxil).

- •5. Транквилизаторы (анксиолитики)

- •6. Снотворные средства (гипнотики)

- •7. Седативные средства

- •8. Противоэпилептические средства

- •9. Противопаркинсонические средства

- •9.1. Препараты леводопы (l-дофа)

- •11. Средства для лечения цереброваскулярных заболеваний

- •11.1. Антиагрегаты

- •11.2. Антикоагулянты

- •11.2.1. Прямые антикоагулянты Гепарин (Heparin).

- •13. Иммунотропные средства (иммуносупрессоры и иммуномодуляторы)

- •13.1 Кортикостероиды

- •13.2. Цитостатики

- •13.3. Интерфероны

- •13.4. Иммуноглобулин человеческий (для внутривенного введения)

- •14. Средства для лечения миастении (антихолинэстеразные средства)

- •15. Средства для снижения внутричерепного давления

- •16. Средства для лечения головокружения

- •16.1. Антихолинергические средства (холиыолитики)

- •17.1.4. Другие препараты

- •17.2. Средства для лечения дисфункции желудочно-кишечного тракта

- •17.2.1. Противорвотные средства Домперидон (Motilium).

- •19. Другие препараты

- •Приложение 2 терминологический словарь

- •Глава 5. Болевые синдромы при заболеваниях нервной

- •Глава 6. Сосудистые заболевания нервной системы......... 142

- •Глава 7. Инфекционные заболевания центральной нервной

- •Глава 14. Заболевания периферической нервной системы 288

- •Глава 15. Нервно-мышечные заболевания.................313

- •Глава 16. Токсические поражения нервной системы.........332

- •Глава 17. Опухоли центральной нервной системы..........354

- •Глава 18. Пороки развития нервной системы..............364

- •Глава 19. Болезни нервной системы у детей...............373

- •Глава 22. Основы реабилитации больных с заболеваниями

2.2. Физиология нервной системы

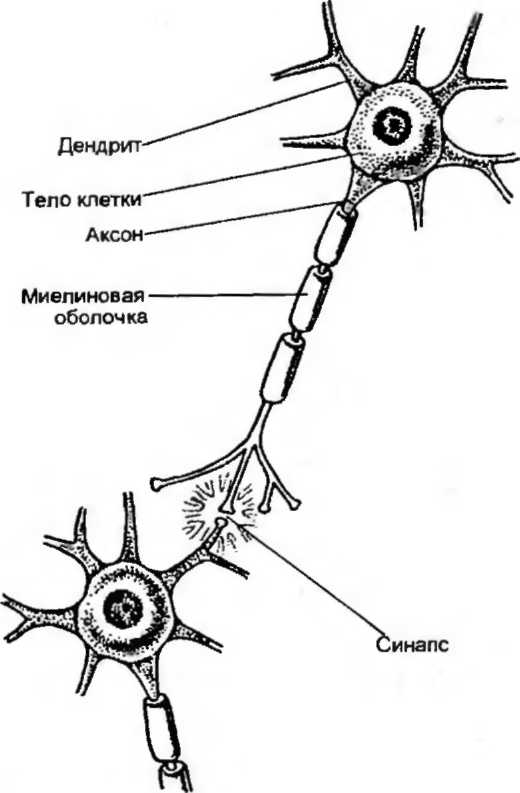

Основной структурно-функциональный элемент нервной системы — нервная клетка, или нейрон. Всего в нервной системе человека насчитывается более 100 миллиардов нейронов. Нейрон состоит из тела и отростков, обычно одного длинного отростка (аксона) и нескольких коротких тонких ветвящихся отростков — дендритов (рис. 2.11). С помощью аксона, длина которого колеблется от нескольких сантиметров до нескольких метров, нейрон передает возбуждение другим нейронам, мышцам или железам. Поскольку конечный отдел аксона вет

Рис. 2.11. Нервная клетка (нейрон).

вится на множество окончаний, один нейрон может взаимодействовать с большим количеством других клеток. Дендриты специализируются на получении информации от других нейронов.

Передача информации в мозге и нервной системе в целом осуществляется нервными импульсами. Передача импульса с одного нейрона на другой происходит обычно в месте контакта аксона с дендритами или телом другой клетки. В этом месте клетки разделяет узкое щелевидное пространство (синапс), передача сигнала через которое осуществляется с помощью особых химических веществ — нейромедиаторов. Синапсы могут образовываться и между другими частями двух смежных нервных клеток: между дендритом и дендритом, между аксоном и аксоном. Нейрон, по которому импульс приходит к синапсу, называют пресинаптическим; нейрон, получающий импульс, называют постсинаптическим.

В окончании аксона, которое образует пресинаптическую часть синапса, содержатся пузырьки с нейромедиатором. Когда импульс достигает пресинаптической мембраны, нейроме-диатор из пузырьков высвобождается в синаптическую щель и связывается с постсинаптическими рецепторами на дендрите или теле другого нейрона. В мозге действует много различных нейромедиаторов (ацетилхолин, дофамин, серотонин, глута-мат, гамма-аминомасляная кислота и др.). Каждый из них связывается со своим собственным рецептором и оказывает на постсинаптическую мембрану возбуждающее или тормозящее действие.

В покое мембрана нейрона обладает электрическим потенциалом (потенциал покоя), при этом внутренняя поверхность мембраны заряжена отрицательно по отношению к наружной из-за различий в концентрации ионов, главным образом натрия и калия, вне нейрона и внутри него. Возбуждающее влияние реализуется через усиление тока определенных ионов, в основном натрия и кальция, через мембрану. В результате отрицательный заряд внутренней поверхности уменьшается и происходит деполяризация мембраны. Тормозящее влияние осуществляется через изменение тока калия и хлоридов, в результате отрицательный заряд внутренней поверхности становится больше, чем в покое, и происходит гиперполяризация мембраны.

Функция нейрона состоит в том, чтобы интегрировать все синаптические влияния, возбуждающие или тормозящие, приходящие на его дендриты и тело со стороны сотен и тысяч других нейронов, с которыми он связан. Если возбуждающие эффекты будут преобладать над тормозящими и деполяризация мембраны превысит пороговую величину, то произойдет активация мембраны нейрона в области основания его аксона (аксонного бугорка) и возникнет нервный импульс, называемый потенциалом действия. Таким образом, активность нейрона определяется суммацией возбуждающих и тормозящих эффектов в области постсинаптической мембраны, что служит элементарным актом переработки информации в нервной системе. Вновь возникший потенциал действия распространяется по аксону со скоростью от 0,1 до 100 м/с; достигнув окончания аксона, он запускает процесс высвобождения нейроме-диатора из пузырьков в синапс. Связанные друг с другом нейроны образуют дуги или более сложные нейронные сети и круги.

В основе большинства видов деятельности нашего организма лежат рефлексы. Рефлексы подразделяют на безусловные, передающиеся по наследству, и условные, возникающие при индивидуальном развитии и накоплении новых навыков. Условные рефлексы формируются на основе безусловных с участием высших отделов головного мозга, благодаря этому организм изменяет программу своих действий в зависимости от внутренних или внешних условий.

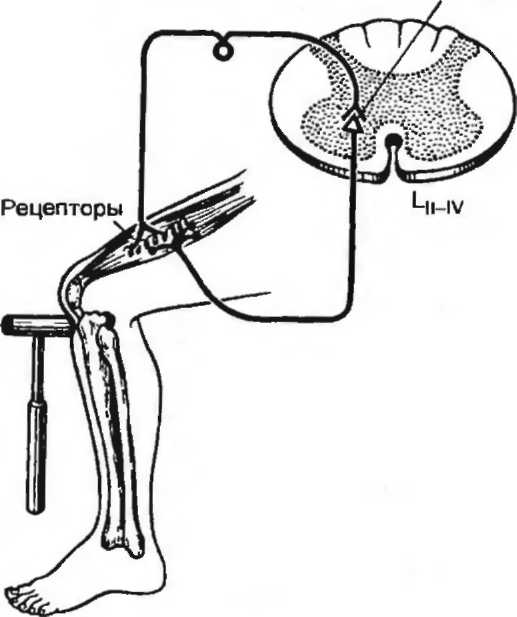

Спинномозговой Передний рог ганглий (двигательный (сенсорный нейрон) нейрон)

Рис. 2.12. Дуга коленного рефлекса.

Рефлекс реализуется с помошью рефлекторной дуги, являющейся функциональной единицей нервной системы. Дуга рефлекса, вызывающего сокращение скелетной мышцы, состоит по меньшей мере из двух нейронов: чувствительного нейрона, тело которого расположено в спинномозговом ганглии, периферический отросток заканчивается рецепторами, а центральный — образует синапсы с нейронами спинного мозга или ствола мозга, и двигательного нейрона, тело которого лежит в передних рогах спинного мозга, а аксон оканчивается в области двигательной пластинки на скелетных мышечных волокнах. Примером может служить двухнейрон-ная дуга коленного рефлекса, который вызывается ударом по сухожилию четырехглавой мышцы и заключается в сокращении этой мышцы, вызывающем разгибание в коленном суставе (рис. 2.12).

Деятельность внутренних органов и систем (например, опорожнение мочевого пузыря и моторика пищеварительной системы) управляется с помощью висцеральных рефлексов, замыкающихся через структуры вегетативной нервной системы. Осуществление более сложных рефлексов требует включения между чувствительным и двигательным нейронами одного или нескольких промежуточных нейронов, иногда на разных этажах центральной нервной системы. Кроме того, сложные рефлексы не оканчиваются выполнением стандартного действия — информация о его результатах следует по чувствительным путям в центральную нервную систему, обеспечивая обратную связь и замыкая рефлекторную дугу в рефлекторное кольцо.

Деятельность человека не сводится только к реагированию на внешние стимулы — он активно строит планы своего поведения с учетом своих потребностей. Для обеспечения активного поведения в нервной системе формируются функциональные системы, которые представляют собой сложные нейронные сети и обеспечивают выполнение конкретных функций.

Сенсорные функциональные системы представлены рядом центров, последовательно связанных длинными аксонами, которые обеспечивают восприятие, анализ и синтез поступающей информации определенной модальности (зрительной, слуховой, вкусовой, обонятельной и др.) и традиционно обозначаются как анализаторы. Сенсорная импульсация зарождается в периферическом рецепторном аппарате, по периферическим нервным волокнам поступает в спинной мозг и далее по проводящим путям следует в восходящем направлении к соответствующим центрам головного мозга. Вначале информация поступает в первичные сенсорные (зрительную, сомато-сенсорную, слуховую, обонятельную) зоны коры, затем — во вторичные сенсорные зоны, где происходят анализ и синтез информации в пределах одного анализатора (например, зрительного, слухового и т.д.). Интеграция информации, полученной различными анализаторами, происходит в ассоциативных зонах коры (височных, затылочно-теменных, лобных).

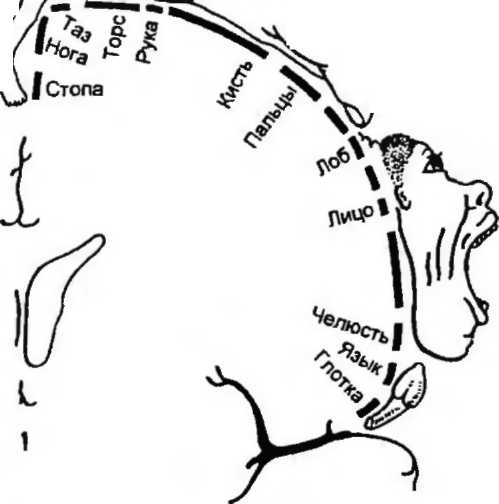

Двигательные функции обеспечиваются двигательной функциональной системой, включающей моторные зоны коры, базальные ганглии, мозжечок, ядра ствола, передние рога спинного мозга. Первичная моторная кора, занимающая переднюю центральную извилину (кпереди от центральной борозды), непосредственно управляет движением через отходящий от нее к передним рогам спинного мозга пирамидный путь. Она устроена по соматотопическому принципу: различные отделы противоположной половины тела представлены в разных частях этой зоны (нога — с внутренней оконечности зоны, мышцы рта и языка — с наружной оконечности, другие части тела расположены между ними) (рис. 2.13).

Премоторная кора, лежащая кпереди от первичной моторной коры, и дополнительная моторная кора, расположенная на медиальной поверхности лобной доли, обеспечивают выбор двигательной программы и подготовку к движению. Программы сложных действий хранятся в теменной доле доминантного (чаще всего левого) полушария. В выборе и осуществлении

Рис. 2.13. Проекции частей тела на двигательную зону коры полушарий большого мозга (переднюю центральную извилину).

сложных многоэтапных движений принимают участие базальные ганглии, связанные с дополнительной моторной корой двусторонними связями. Тонкую настройку движений обеспечивает мозжечок. Непосредственно к мышцам регулирующие сигналы поступают по аксонам двигательных нейронов передних рогов или ядер ствола, образующим соответственно спинномозговые и черепные нервы.

Высшие мозговые функции (обучение, память, речь, мышление) реализуются сложными функциональными системами, каждая из которых представляет собой обширную сеть нейронов, расположенных в ассоциативных зонах коры и связанных с ними подкорковых образованиях (базальные ганглии, таламус).

Систематизируя представления о локализации высших мозговых функций, А. Р. Лурия выделил 3 основных структурно-функциональных блока головного мозга.

Первый (энергетический) блок включает структуры среднего, промежуточного мозга и связанные с ними медиобазаль-ные отделы лобных долей. Он поддерживает бодрствование и внимание, обеспечивает включение тех или иных структур в процесс психической деятельности.

Второй блок — блок приема, переработки и хранения информации, включает в себя структуры теменных, височных и ттылочных долей, которые осуществляют переработку зрительной, слуховой и тактильной информации, а также такие сложные процессы, как память, речь, распознавание образов, ориентация в пространстве и др. Речевую функцию обеспечи-

вают структуры, которые располагаются вокруг латеральной (сильвиевой) борозды в доминантном (как правило, левом) полушарии большого мозга. Задний полюс этой зоны, расположенный в височной доле, распознает звучащую речь, вычленяя из набора звуков смысловые связи; передний полюс этой зоны, расположенный в задних отделах лобной доли, выполняет обратную операцию. Распознавание зрительных образов происходит в затылочной коре и задних отделах теменной коры. Ориентация во внешнем пространстве и собственном теле является функцией задних отделов теменной коры, где создаются внутренняя «карта» окружающего мира и схема тела. Гиппокамп и другие элементы лимбической системы обеспечивают произвольное запоминание и воспроизведение информации (хранение информации осуществляется различными отделами коры).

Третий блок (блок программирования, регуляции и контроля деятельности) включает ассоциативную кору передних (префронтальных) отделов лобных долей и связанные с ней подкорковые структуры. В них формируются замыслы и цели психической деятельности, происходят отбор наиболее адекватных в данный момент программ действия, контроль за их реализацией и эффективностью. Таким образом, ассоциативная зона лобной коры выполняет функцию дирижера других функциональных систем.