- •Предисловие

- •Оглавление

- •Глава 1 14

- •Глава 3 43

- •Глава 4 66

- •Глава 5 107

- •Глава 6 129

- •Глава 7 145

- •Глава 14 244

- •Глава 15 263

- •Глава 16 277

- •Глава 21 328

- •Глава 22 342

- •Глава 1 основные этапы развития отечественной клинической неврологии

- •Глава 2

- •2.1. Анатомия нервной системы

- •2.2. Физиология нервной системы

- •2.3. Кровоснабжение головного и спинного мозга

- •2.4. Некоторые патофизиологические закономерности поражений нервной системы

- •Глава 3 методы исследования в неврологии

- •3.1. Клинический осмотр

- •3.1.1. Анамнез

- •3.2. Инструментальные методы исследования Рентгенография черепа.

- •Реоэнцефалография (рэг)

- •3.3. Спинномозговая (люмбальная) пункция и исследование цереброспинальной жидкости

- •Глава 4 основные симптомы и синдромы при заболеваниях нервной системы

- •4.1. Двигательные нарушения

- •4.1.2. Судороги

- •4.1.3. Атаксия

- •4.1.4. Экстрапирамидные расстройства

- •4.2. Нарушения чувствительности

- •4.2.1. Нарушения общей чувствительности

- •Виды нарушений чувствительности

- •4.2.3. Нарушения зрения

- •4.2.4. Нарушения слуха

- •4.2.5. Нарушения вкуса

- •4.3. Головокружение

- •4.4. Симптомы поражения мозговых оболочек

- •4.5. Нарушения высших мозговых функций

- •4.6. Вегетативные расстройства

- •4.7. Внутричерепная гипертензия

- •4.8. Кома

- •4.9. Синдромы поражения спинного мозга

- •Глава 5 болевые синдромы при заболеваниях нервной системы

- •5.1. Патогенез и классификация боли

- •5.2. Миофасциальный болевой синдром

- •5.3. Головная боль

- •5.3.2. Мигрень

- •5.3.4. Вторичные (симптоматические) формы головной боли

- •5.4. Лицевая боль (прозопалгия)

- •5.4.1. Краниальные невралгии

- •5.4.2. Болезненная офтальмоплегия

- •5.4.3. Синдром височно-челюстного сустава

- •5.4.4. Боль при заболеваниях глаз

- •5.4.6. Психогенная лицевая боль

- •5.5. Боль в спине и конечностях

- •5.5.1. Остеохондроз позвоночника

- •5.5.2. Цервикалгия и цервикобрахиалгия

- •5.5.3. Торакалгия

- •5.5.4. Люмбалгия и люмбоишиалгия

- •5.5.5. Диагностика и лечение боли в спине и конечностях

- •5.6. Рефлекторная симпатическая дистрофия

- •Глава 6 сосудистые заболевания нервной системы

- •6.1. Преходящие нарушения мозгового кровообращения

- •6.2. Инсульт

- •6.2.2. Геморрагический инсульт

- •6.2.3. /Диагностика инсульта

- •6.2.4. Лечение инсульта в остром периоде

- •6.2.5. Реабилитация больных, перенесших инсульт

- •6.2.6. Профилактика последующего инсульта

- •6.3. Острая гипертоническая энцефалопатия

- •6.4. Дисциркуляторная энцефалопатия

- •6.5. Нарушения спинального кровообращения

- •Глава 7 инфекционные заболевания центральной нервной системы

- •7.1. Менингит

- •7.1.1. Гнойный менингит

- •7Л.З. Туберкулезный менингит

- •7.2. Энцефалит

- •7.2.1. Герпетический энцефалит

- •7.2.2. Клещевой (весенне-летний) энцефалит

- •7.2.3. Острый рассеянный энцефаломиелит

- •7.2.4. Подострый склерозирующий панэнцефалит

- •7.3. Абсцесс головного мозга

- •7.4. Прионные заболевания

- •7.4.1. Болезнь Крейтцфельдта—Якоба

- •7.5. Миелит

- •7.5.1. Полиомиелит

- •7.5.2. Поперечный миелит

- •7.6. Нейроборрелиоз

- •7.7. Нейросифилис

- •7.8. Неврологические проявления вич-инфекции

- •7.9. Паразитарные заболевания головного мозга

- •7.9.1. Цистицеркоз

- •7.9.2. Эхинококкоз

- •7.9.3. Токсоплазмоз

- •Глава 8 поражения вегетативной нервной системы

- •8.1. Вегетативная дистония

- •8.2. Вегетативные кризы

- •8.3. Вегетативная недостаточность

- •8.4. Нейрогенные обмороки

- •Глава 9 травма центральной нервной системы

- •9.1. Черепно-мозговая травма

- •9.1.1. Легкая черепно-мозговая травма

- •9.1.2. Среднетяжелая и тяжелая черепно-мозговая травма

- •9.1.3. Сдавление головного мозга

- •9.1.4. Последствия черепно-мозговой травмы

- •9.2. Позвоночно-спинномозговая травма

- •Глава 10 рассеянный склероз

- •Глава 11 эпилепсия

- •Глава 12 нарушения сна и бодрствования

- •12.1. Инсомнии

- •12.2. Гиперсомнии

- •12.2.1. Апноэ во сне

- •12.2.2. Нарколепсия

- •12.3. Парасомнии

- •Глава 13 дегенеративные заболевания центральной нервной системы

- •13.1. Болезнь паркинсона

- •13.2. Эссенциальный тремор

- •13.3. Болезнь (хорея) гентингтона

- •13.4. Идиопатическая дистония

- •13.5. Гепатолентикулярная дегенерация (болезнь вильсона-коновалова)

- •13.6. Боковой амиотрофический склероз

- •13.7. Мозжечковые (спиноцеребеллярные) дегенерации

- •13.7.1. Атаксия Фридрейха

- •13.7.2. Поздние мозжечковые дегенерации

- •13.8. Наследственная (семейная) спастическая параплегия

- •13.9. Дегенеративные заболевания, преимущественно проявляющиеся деменцией

- •13.9.1. Болезнь Альцгеймера

- •13.9.2. Болезнь Пика

- •Глава 14 заболевания периферической нервной системы

- •14.1. Поражения черепных нервов 14.1.1. Невралгия тройничного нерва

- •14.1.2. Невропатия лицевого нерва

- •14.1.3. Лицевой гемиспазм

- •14.1.4. Вестибулярный нейронит

- •14.1.5. Невралгия языкоглоточного нерва

- •14.2. Полиневропатии

- •14.2.1. Синдром Гийена—Барре

- •14.2.2. Хроническая воспалительная демиелинизирующая полирадикулоневропатия

- •14.2.3. Дифтерийная полиневропатия

- •14.3. Множественная мононевропатия

- •14.4. Плексопатии

- •14.4.1. Плечевая плексопатия

- •14.4.2. Пояснично-крестцовая плексопатия

- •14.5. Мононевропатии

- •14.5.1. Невропатия срединного нерва

- •14.5.2. Невропатия локтевого нерва

- •14.5.3. Невропатия лучевого нерва

- •14.5.4. Невропатия седалищного нерва

- •14.5.5. Невропатия бедренного нерва

- •14.5.6. Невропатия наружного кожного нерва бедра

- •14.5.7. Невропатия малоберцового нерва

- •14.6. Опоясывающий герпес

- •Глава 15 нервно-мышечные заболевания

- •15.1. Миопатии

- •15.1.1. Мышечные дистрофии

- •15.1.2. Врожденные миопатии

- •15.1.3. Миотония

- •15.1.4. Воспалительные миопатии

- •15.1.5. Метаболические миопатии

- •15.2. Нарушения нервно-мышечной передачи

- •15.2.1. Миастения

- •15.3. Невральные амиотрофии

- •15.3.1. Болезнь Шарко—Мари—Тута

- •15.4. Спинальные амиотрофии

- •Глава 16 токсические поражения нервной системы

- •16.1. Поражение нервной системы при интоксикации алкоголем

- •16.1.2. Неврологические осложнения абстинентного синдрома

- •16.1.3. Острая алкогольная энцефалопатия

- •16.1.4. Корсаковский амнестический синдром

- •16.1.5. Хроническая алкогольная энцефалопатия

- •16Л.6. Алкогольная полиневропатия

- •16Л.7. Алкогольная миопатия

- •16.2. Неврологические осложнения наркомании

- •16.2.1. Неврологические осложнения опийной наркомании

- •16.2.2. Неврологические осложнения амфетаминовой и кокаиновой наркомании

- •16.3. Отравления тяжелыми металлами

- •16.3.1. Отравление свинцом

- •16.3.2. Отравление ртутью

- •16.3.3. Отравление марганцем

- •16.3.4. Отравление мышьяком

- •16.3.5. Отравление таллием

- •16.4. Отравление фосфорорганическими соединениями

- •16.5. Отравление окисью углерода

- •16.6. Отравление метиловым спиртом

- •16.7. Отравление лекарственными средствами

- •16.7.1. Отравление барбитуратами

- •16.7.2. Отравление нейролептиками

- •16.7.3. Отравление антидепрессантами

- •16.7.4. Отравление транквилизаторами

- •16.8. Отравление бактериальными токсинами

- •16.8.1. Ботулизм

- •Глава 17 опухоли центральной нервной системы

- •17.1. Опухоли головного мозга

- •17.2. Опухоли спинного мозга

- •Глава 18 пороки развития нервной системы

- •18.1. Гидроцефалия

- •18.2. Краниовертебральные аномалии

- •18.3. Сирингомиелия

- •18.4. Пороки развития позвоночника и спинного мозга

- •Глава 19 болезни нервной системы у детей

- •19.1. Родовая травма головного мозга

- •19.2. Акушерский паралич

- •19.3. Детский церебральный паралич

- •19.4. Факоматозы

- •19.5. Наследственные нейрометаболические заболевания

- •19.5.1. Фенилкетонурия

- •19.6. Тики и синдром туретта

- •Глава 20 поражения нервной системы при соматических заболеваниях

- •20.1. Поражение нервной системы при заболеваниях легких

- •20.2. Поражение нервной системы при заболеваниях сердца

- •20.3. Поражение нервной системы при заболеваниях желудочно-кишечного тракта

- •20.4. Поражение нервной системы при заболеваниях печени

- •20.5. Поражение нервной системы при заболеваниях почек

- •20.6. Поражение нервной системы при ревматизме

- •20.7. Поражение нервной системы при диффузных заболеваниях соединительной ткани

- •20.8. Поражение нервной системы при системных васкулитах

- •20.9. Поражение нервной системы при заболеваниях крови

- •20Л0. Поражение нервной системы при сахарном диабете

- •20.11. Поражение нервной системы при заболеваниях щитовидной железы

- •20.12. Паранеопластические синдромы

- •Глава 21 общие принципы ухода за больными с заболеваниями нервной системы

- •21.1. Уход за больными с параличами

- •21.1.1. Профилактика и лечение пролежней

- •21.1.2. Профилактика контрактур

- •21.1.3. Профилактика пневмонии

- •21.1.4. Общегигиенические мероприятия

- •21.2. Питание больных

- •21.3. Предупреждение травм

- •21.4. Особенности ухода за больными с нарушением мочеиспускания

- •21.5. Особенности ухода за больными с нарушением функции желудочно-кишечного тракта

- •21.6. Особенности ухода за больными в коматозном состоянии

- •21.7. Особенности ухода за больными с нарушением речи

- •21.8. Уход за больными с изменениями психики

- •21.9. Психологические и этические аспекты ухода за больными

- •Глава 22 основы реабилитации больных с заболеваниями нервной системы

- •1.2. Ненаркотические анальгетики Метамизол натрия (Analgin).

- •1.3. Нестероидные противовоспалительные средства

- •2. Местные анестетики

- •3. Нейролептики

- •4. Антидепрессанты

- •4.1. Трициклические антидепрессанты

- •4.2. Тетрациклические антидепрессанты

- •4.3. Обратимые ингибиторы моноаминоксидазы

- •4.4. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина

- •4.5. Индуктор обратного захвата серотонина Тианептин (Coaxil).

- •5. Транквилизаторы (анксиолитики)

- •6. Снотворные средства (гипнотики)

- •7. Седативные средства

- •8. Противоэпилептические средства

- •9. Противопаркинсонические средства

- •9.1. Препараты леводопы (l-дофа)

- •11. Средства для лечения цереброваскулярных заболеваний

- •11.1. Антиагрегаты

- •11.2. Антикоагулянты

- •11.2.1. Прямые антикоагулянты Гепарин (Heparin).

- •13. Иммунотропные средства (иммуносупрессоры и иммуномодуляторы)

- •13.1 Кортикостероиды

- •13.2. Цитостатики

- •13.3. Интерфероны

- •13.4. Иммуноглобулин человеческий (для внутривенного введения)

- •14. Средства для лечения миастении (антихолинэстеразные средства)

- •15. Средства для снижения внутричерепного давления

- •16. Средства для лечения головокружения

- •16.1. Антихолинергические средства (холиыолитики)

- •17.1.4. Другие препараты

- •17.2. Средства для лечения дисфункции желудочно-кишечного тракта

- •17.2.1. Противорвотные средства Домперидон (Motilium).

- •19. Другие препараты

- •Приложение 2 терминологический словарь

- •Глава 5. Болевые синдромы при заболеваниях нервной

- •Глава 6. Сосудистые заболевания нервной системы......... 142

- •Глава 7. Инфекционные заболевания центральной нервной

- •Глава 14. Заболевания периферической нервной системы 288

- •Глава 15. Нервно-мышечные заболевания.................313

- •Глава 16. Токсические поражения нервной системы.........332

- •Глава 17. Опухоли центральной нервной системы..........354

- •Глава 18. Пороки развития нервной системы..............364

- •Глава 19. Болезни нервной системы у детей...............373

- •Глава 22. Основы реабилитации больных с заболеваниями

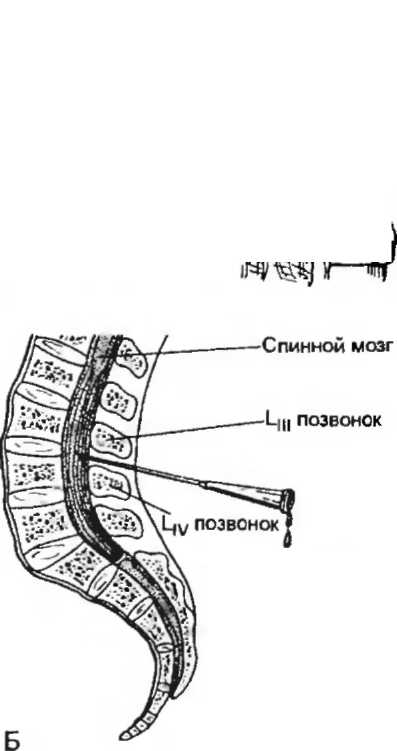

3.3. Спинномозговая (люмбальная) пункция и исследование цереброспинальной жидкости

Люмбальная пункция (ЛП) проводится главным образом с целью получения для анализа цереброспинальной жидкости (ЦСЖ), или ликвора.

Показания.

Абсолютные показания к люмбальной пункции:

1) подозрение на инфекционное заболевание ЦНС (менингит или энцефалит);

2) подозрение на внутричерепное (субарахноидальное или внутримозговое) кровоизлияние (если КТ недоступна или дает отрицательные результаты).

Кроме того, исследование ЦСЖ может иметь важное значение в диагностике

рассеянного склероза,

синдрома Гийена — Барре,

карциноматоза мозговых оболочек.

В лечебных целях к ЛП прибегают

для дренирования ЦСЖ и

снижения давления (например, при некоторых формах гидроцефалии, доброкачественной внутричерепной гипертензии или субарахноидальном кровоизлиянии),

эндолюмбального введения лекарственных средств (например, цитостатиков при лейкозах или антибиотиков при грибковом менингите).

Противопоказания к спинномозговой (люмбальной) пункции:

1) инфекция в месте предполагаемой пункции;

2) подозрение на объемный процесс (абсцесс, опухоль, субдуральная гематома); 3) выраженная тромбоцитопения (менее 40 тыс/мкл) или снижение времени свертываемости крови более чем на 50 %.

Методика.

Для успешного проведения ЛП решающее значение имеет правильное положение больного.

Непосредственно перед процедурой ему придают эмбриональную позу, укладывая на бок и сгибая голову и ноги (в тазобедренных и коленных суставах).

Спина больного должна располагаться вертикально, под прямым углом к кушетке.

На уровне линии, соединяющей верхние задние ости подвздошных костей, пальпаторно определяют между остистыми отростками позвонков промежуток LIII - LIV, в котором обычно и производят пункцию.

Примечание.

Учитывая, что спинной мозг оканчивается на уровне LI— LII, допустимо проведение пункции выше (в промежутке LII—LIII) или ниже (LIV— LV).

Кожу обрабатывают настойкой йода, начиная с места предполагаемой пункции, и далее в виде концентрических кругов.

Затем йод тщательно удаляют спиртом, чтобы избежать его попадания в субарахноидальное пространство.

Место пункции окружают стерильной простыней.

Проводят анестезию места предполагаемой пункции 0,5 % раствором новокаина. Вначале раствор вводят внутрикожно, добиваясь получения «лимонной корочки»,

а затем еще несколько миллилитров инъецируют в более глубокие слои.

В пункционную иглу вставляют мандрен, прокалывают кожу и уточняют направление иглы.

Иглу вводят по средней линии строго горизонтально, но её конец направляют слегка под углом к голове (параллельно остистым отросткам) — примерно по направлению к пупку.

Срез иглы должен быть параллелен оси позвоночника.

По мере введения иглы последовательно преодолевается сопротивление, оказываемое желтой связкой или твердой мозговой оболочкой.

После прокола твердой мозговой оболочки иглу вводят очень медленно, время от времени извлекая мандрен, чтобы проверить, не вытекает ли ЦСЖ.

При попадании в субарахноидальное пространство возникает ощущение провала.

При появлении ЦСЖ иглу продвигают еще на 1—2 мм, а

ее скос поворачивают перпендикулярно к оси позвоночника.

При неосторожном введении можно продвинуть иглу слишком далеко и проколоть венозное сплетение, что будет причиной появления крови в ЦСЖ («травматическая пункция»).

Затем больного просят расслабиться и осторожно выпрямить голову и ноги.

После извлечения мандрена, не допуская истечения ЦСЖ, к игле подсоединяют манометр и измеряют давление (в норме — 100—200 мм водн. ст.).

Примечание.

Если ЛП не удается провести в положении лежа,

то больного усаживают, попросив наклониться вперед и обхватить руками подушку (положение позвоночника должно быть при этом строго вертикальным), и

повторяют пункцию в этом положении.

В такой позиции невозможно точно измерить давление ЦСЖ, поэтому после прокола твердой мозговой оболочки больного осторожно укладывают на бок и в этом положении определяют давление.

ЦСЖ собирают в несколько стерильных пробирок для определения:

клеточного состава,

содержания белка и глюкозы (для этого требуется примерно 2—3 мл),

проведения бактериологического и серологического исследований (на это может уйти до 8 мл ЦСЖ).

Полезно иметь резерв ЦСЖ (примерно 2 мл), хранящийся в холодильнике на случай, если ЦСЖ, отосланная в лабораторию, затеряется или ее окажется недостаточно.

При высоком давлении следует извлекать лишь небольшое количество ЦСЖ, но в остальных случаях не следует слишком ограничивать объем выводимой ЦСЖ, так как основные потери происходят через дефект мозговых оболочек, проделанный иглой (до 30 мл и более), к тому же скорость продукции ЦСЖ довольно велика (20 мл/ч).

Чтобы уменьшить дефект, следует использовать более тонкие иглы, а срез иглы направлять параллельно оси позвоночника (при этом игла раздвигает, а не разрывает волокна).

После забора ЦСЖ иглу извлекают.

Так как при вставлении мандрена перед извлечением иглы может произойти ущемление корешка с последующим его отрывом (при удалении иглы), иглу рекомендуют удалять без мандрена.

Если ЛП невозможна из-за костных аномалий или инфекции в месте пункции, то прибегают к субокципитальной пункции.

Осложнения.

Вклинение |

Серьезные осложнения после люмбальной пункции при надлежащем ее техническом исполнении наблюдаются крайне редко.

Наиболее опасное осложнение — вклинение, возникающее обычно на фоне внутричерепной гипертензии у больных с опухолью или иным объемным поражением головного мозга.

Внезапное падение интраспинального давления может спровоцировать вклинение миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие или крючка гиппокампа в вырезку намета мозжечка.

Поэтому если давление ЦСЖ оказалось высоким, то для исследования нужно извлечь лишь минимальное количество ЦСЖ и, назначив маннитол и кортикостероиды, установить за больным тщательное наблюдение.

При ухудшении состояния во время люмбальной пункции или высоком риске вклинения иглу со вставленным мандреном иногда оставляют на месте и вводят: маннитол (1 — 1,5 г/кг в течение 20—30 мин) и высокие дозы кортикостероидов (10 мг дексаметазона внутривенно струйно), после чего пункционную иглу удаляют.

При полной или частичной блокаде субарахноидального пространства, обусловленной сдавлением спинного мозга (например, опухолью), извлечение ЦСЖ может привести к спинальному вклинению с быстрым нарастанием очаговой симптоматики. |

Постпункционная головная боль |

У 10—30 % больных возникает постпункционная головная боль, связанная с длительным истечением ЦСЖ через отверстие в твердой мозговой оболочке, приводящим к внутричерепной гипотензии.

Боль:

Характерно:

Боль:

Боли иногда сопутствуют

Лечение заключается в:

В упорных случаях эпидурально вводят 15 мл аутокрови, которая, как полагают, закрывает отверстие в твердой мозговой оболочке.

Постпункционную головную боль можно свести к минимуму, если: применять тонкие иглы, вводить иглу параллельно волокнам твердой мозговой оболочки (чтобы раздвигать, а не разрывать их), а перед удалением иглы осторожно повернуть больного на живот.

Постельный режим после люмбальной пункции не всегда предотвращает головную боль, однако обычно больным рекомендуют лежать после пункции на животе 2—3 ч. |

Корешковая боль |

У части больных после пункции сохраняется корешковая боль. |

Преходящее поражение отводящего нерва |

Изредка отмечается преходящее поражение отводящего нерва с появлением двоения и паралитического сходящегося косоглазия. |

Менингит |

Возможно развитие менингита, если игла проходит через инфицированные ткани. |

Эпидуральная гематома |

Крайне редкие осложнения — эпидуральная гематома со сдавлением конского хвоста (обычно у больных с коагулопатией) и холестеатома. |

Исследование ЦСЖ.

Примеси крови |

При получении кровянистой ЦСЖ нужно прежде всего отдифференцировать субарахноидальное кровоизлияние от травматической пункции.

Для этого рекомендуют оценить примесь крови в трех последовательно собранных пробирках:

Но более надежный признак — наличие ксантохромии (результат деградации гемоглобина из распавшихся эритроцитов), которая появляется спустя 6 ч от момента кровоизлияния.

Ксантохромию легко определить в надосадочной жидкости, полученной путем центрифугирования.

|

Прозрачность |

Прозрачность ЦСЖ оценивают, сравнивая ее с водой. При повышенном содержании белка (> 1 г/л) ЦСЖ выглядит желтоватой, а при наличии 200—300 лейкоцитов в 1 мкл становится мутной.

|

Клеточный состав |

Клеточный состав ЦСЖ нужно исследовать как можно быстрее (при комнатной температуре лейкоциты быстро распадаются, и уже спустя полчаса их число уменьшается наполовину). В норме ЦСЖ содержит не более 5 клеток в 1 мкл (обычно лимфоцитов).

|

Увеличение количества клеток в ЦСЖ (плеоцитоз) может происходить за счет нейтрофилов или лимфоцитов.

Значительный нейтрофильный плеоцитоз характерен для бактериальной инфекции,

Лимфоцитарный плеоцитоз — для вирусных и хронических воспалительных заболеваний.

|

|

Лейкоциты |

Увеличение числа лейкоцитов отмечается после субарахноидального кровоизлияния или тромбоза венозных синусов.

|

Эозинофилы |

Эозинофилы появляются при паразитарных заболеваниях.

|

|

Во всех случаях плеоцитоза, даже если клеточный состав не типичен для инфекционного заболевания, необходимо тщательное бактериологическое исследование ЦСЖ.

|

Глюкоза |

Уровень глюкозы в ЦСЖ составляет 40—60 % от содержания глюкозы в крови. При гипергликемии относительно низкий уровень глюкозы в ЦСЖ (например, при бактериальном менингите) можно ошибочно принять за нормальный, поэтому, чтобы оценить этот показатель, нужно знать содержание глюкозы в крови.

Снижение содержания глюкозы — возможный признак бактериального, туберкулезного, грибкового менингитов.

|

Белок |

Содержание белка в ЦСЖ в норме не превышает 0,45 г/л.

Оно повышается при:

|

|

При подозрении на бактериальную инфекцию проводят окрашивание по Граму.

Для исключения туберкулеза осадок, полученный при центрифугировании, окрашивают на кислотоустойчивые микробы.

При подозрении на грибковое поражение препарат обрабатывают тушью, а при возможном метастатическом поражении проводят цитологическое исследование.

Для исключения нейросифилиса применяют нетрепонемные (реакция Вассермана или комплекс серологических реакций) или трепонемные тесты (реакцию иммунофлюоресценции — РИФ).

|

|

Рис. 3.8. Спинномозговая пункция. схема введения пункционной иглы.

|